「シリーズ交代寄合」第25回は高木(西)家です。  |

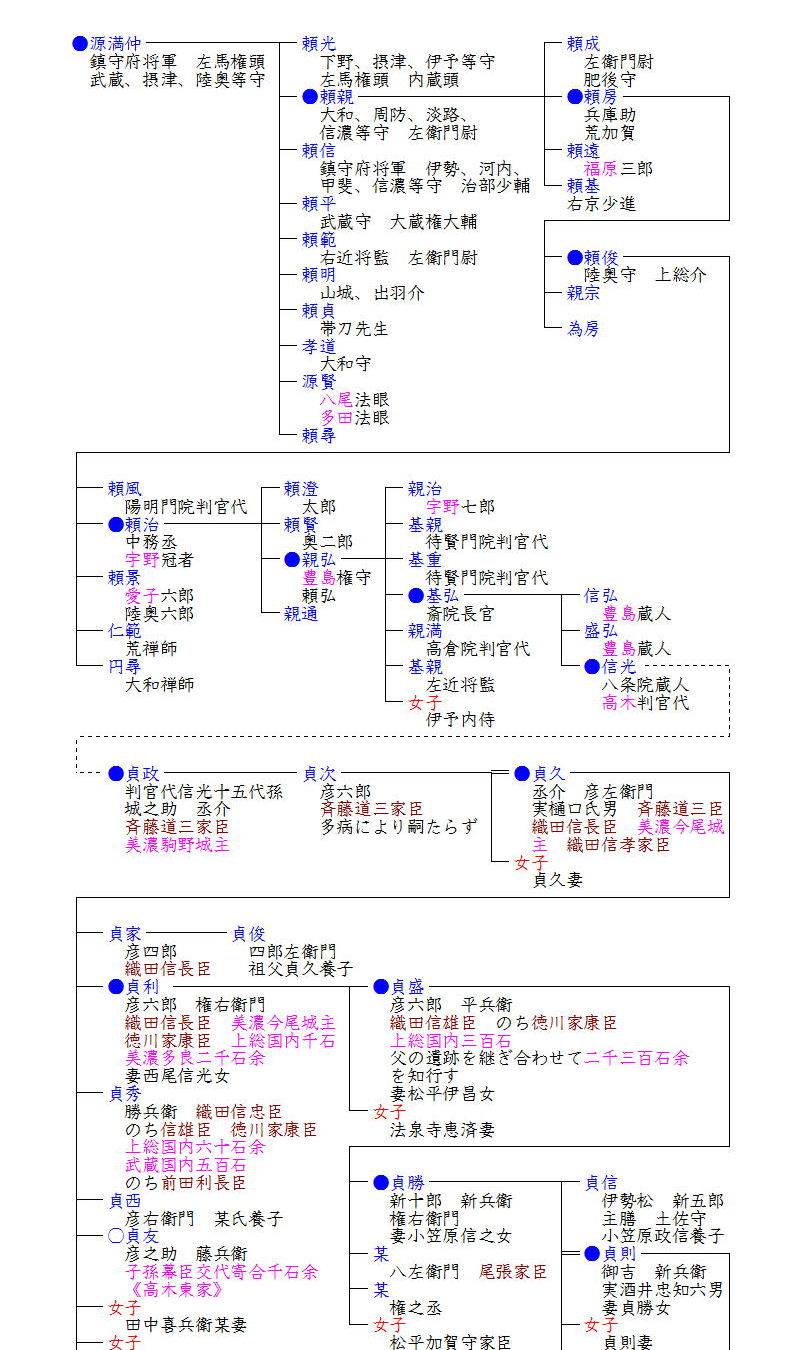

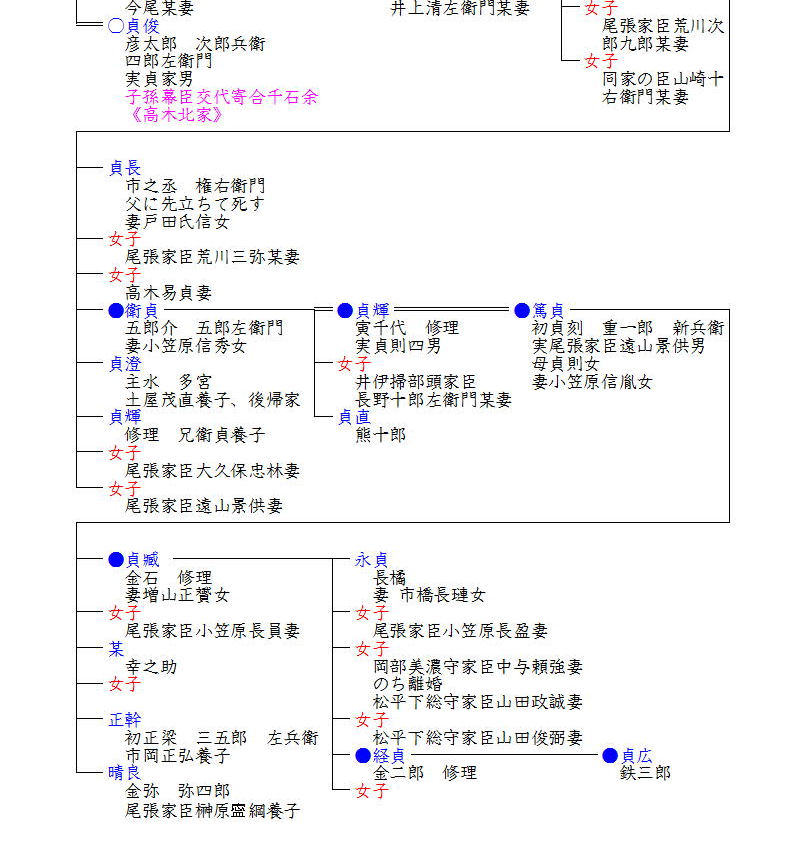

| 今回の高木(西)家よりは「美濃衆」と呼ばれる諸家になります。この高木家は清和源氏頼親流と言われています。頼親の子孫は頼親が大和守となり、以後大和を地盤としたことから大和源氏と呼ばれていますが、その子孫の高木判官代信光が高木家の祖と言われています。この子孫では河内丹南1万石の大名となった三河の高木氏があり、この美濃の高木氏もそれと同じく信光の子孫を称していますが、『寛政重修諸家譜』では貞政以前の系譜は不明で、その出自は明かではありません。 貞政の孫貞久は斉藤道三、そして織田信長に仕え美濃駒野城主を務めましたが、その子貞利も信長に仕え今尾城主となり、長篠の戦い等で軍功を重ねました。信長の死後は信長の次男信雄に仕えましたが、信雄の改易後は甲斐の加藤光泰の許に寓居し、後召し出されて家康に仕え上総にて千石を領しました。関ヶ原以後は旧領の美濃で二千石余を知行し、一族の北家・東家とともに多良郷に住みました。 寛文8年(1668)以降は毎春二家が参府し、一家が在国するという方法で交互に参勤交代を行いました。高木家をはじめ「四州」と呼ばれた交代寄合衆は、みな在府期間が短く、那須、中島、松平、岩松家などは12月に参府し新年を賀して帰国、信濃衆も4月に参府し翌月帰国したそうです。 また交代寄合衆は中世以来の豪族の子孫がほとんどで在地性が強く、中世武家の特色をよく留めているそうです。江戸時代の史料でも交代寄合ではなく美濃郷士などと記したものがあるそうです。 |