| 「シリーズ交代寄合」第21回は那須家です。

|

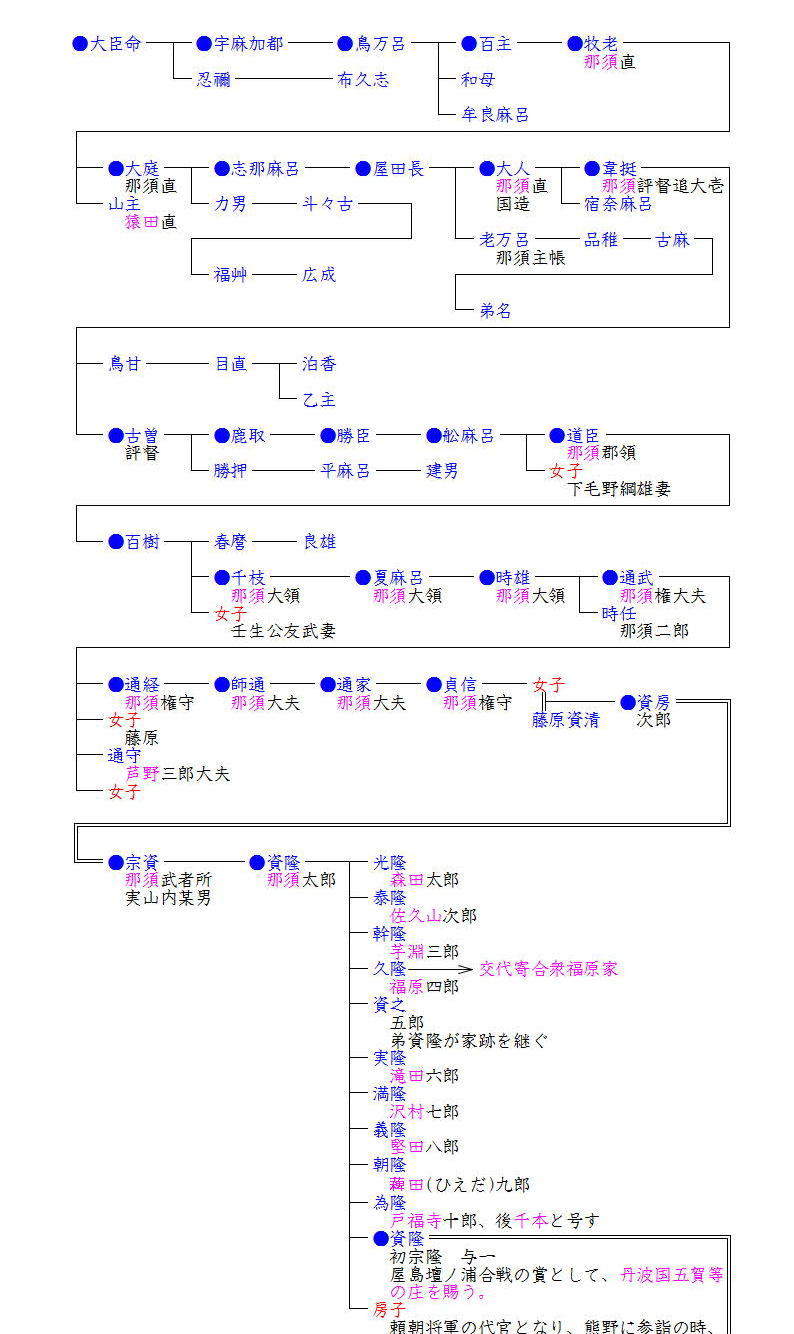

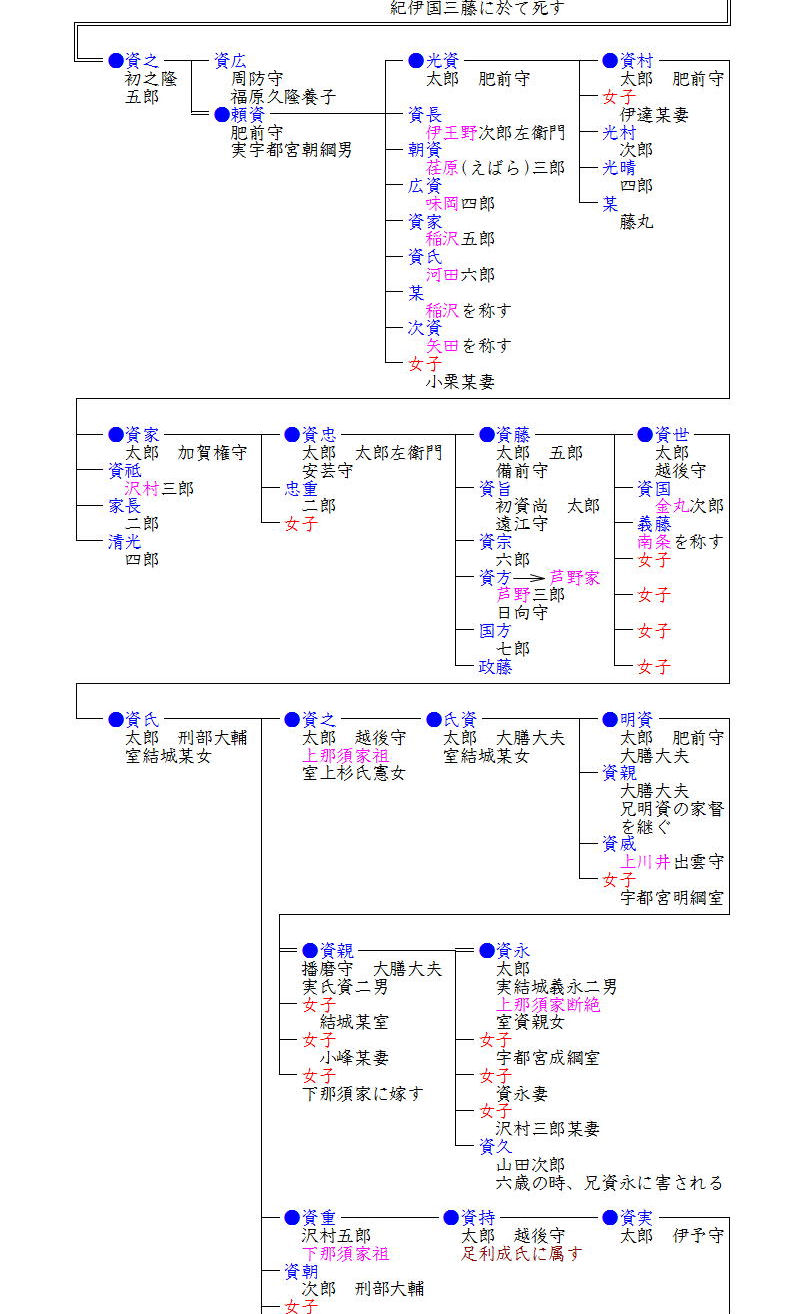

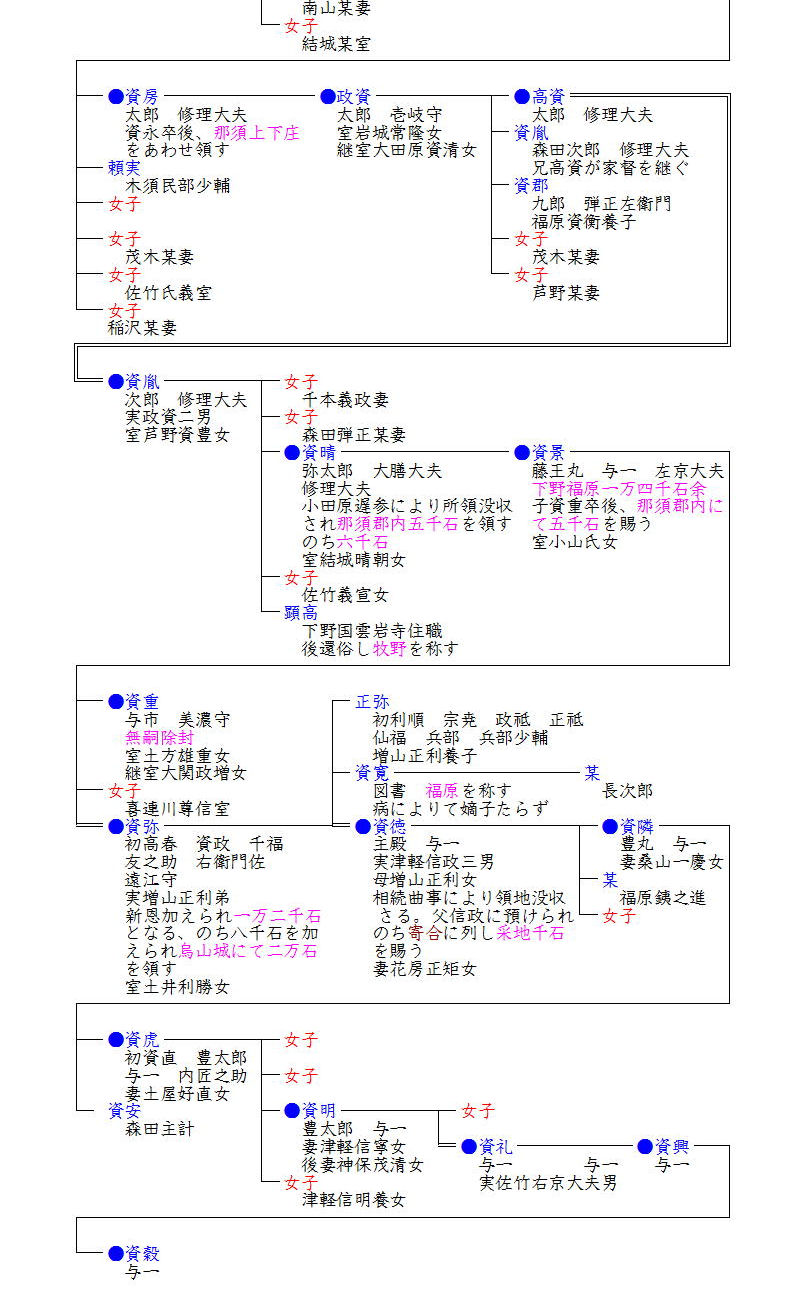

| 那須家は下野の豪族として知られています。源平の合戦の一つ、屋島の戦いで扇の的を射て喝采を浴びた那須与一宗隆の名前はよく知られているでしょう。 この家の出自ですが謎に包まれています。『続群書類従』の「那須系図」「千本系図」などでは、藤原道長の子長家の子に通家をおきその子孫とするなどし、すべて藤原姓としていますが、どうやらそうではなく古代の那須国造の後裔のようです。資房以降はどの系図でも一致しますので間違いないところだと思いますが、それ以前にはどの系図にも問題があるようです。上記の系図のはじめの部分は『古代氏族系譜集成』に拠りましたが、一番はじめの「大臣命」は、阿部氏族の建沼河別命の孫のようです。 さて、那須資隆には十一人の息子がありましたが、十郎為隆と与一宗隆だけが源氏に従い(のち為隆は義経の命に背いた)、その他は平家に属したため宗隆が家督をました。宗隆は戦功の賞として、丹波国五賀庄、信濃国角豆庄、若狭国東庄宮川原、武蔵国太田庄、備中国桧原庄を賜り、宗隆改め資隆の跡は兄の五郎之隆、そして宇都宮朝綱の子頼資が承け継いで栄えました。 しかし資之の代には弟の沢村五郎資重と不和となり、資重は烏山に分立し、資之流の上那須家、資重流の下那須家に分かれました。上那須家の四代資親の跡は養子の資永が継ぎましたが、弟で実子の資久と争いを生じて両者とも死に、上那須家は断絶します。そして下那須家の資房が跡を継ぎ、上下両那須家を統一することになります。 資房が両那須家を統一した後、那須氏は周辺の宇都宮氏、佐竹氏、芦名氏、白河結城氏などと戦って勢力を保ちましたが、資晴は小田原遅参により所領を没収され、かろうじて那須郡内で五千石を領しました。 その子資景は、その後加増され下野福原にて一万四千石余を領し大名に復帰しました。のち子資重が無嗣で没したため封地を収められましたが、家名が絶えることを惜しまれ隠居資景に五千石が与えられました。 資景は四代将軍家綱の叔父に当たる増山正利の弟資弥を養子として家名を継がせ、資景はその後加増され一万二千石を領し大名に復帰しました。そしてさらに八千石加増され烏山城を賜い二万石を領しました。 資弥没後、養子(増山正利の孫)資徳が跡を継ぎましたが、養父資弥が実子資寛がありながら資徳を養子にしたことを咎められ所領没収、資徳は実父信政に預けられました。彼はその後許され寄合に列し、采地千石を賜い交代寄合那須衆の上座に列し、その後幕末まで続きました。 |