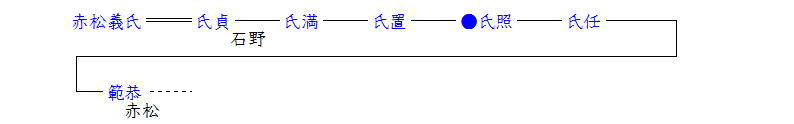

(1)赤松(石野)家〔上総3015石〕

赤松家は室町幕府の四職の一として知られていますが、この赤松家はその一族

で、赤松円心(則村)の長男範資の子孫に当たります。氏貞の時に石野城に住し以

後石野と称し、その子氏満は豊臣秀吉・前田利家に仕え、その子氏置は徳川家康

に仕え、3150石余を知行しました。氏置の子氏照は2150石余を相続し、上総国の

采地に住し、のち新田を合わせ2510石余を知行しました。のち参府して書院番士

となり、孫範恭の時に赤松姓に復し、子孫は5015石余の旗本として存続しました。

|

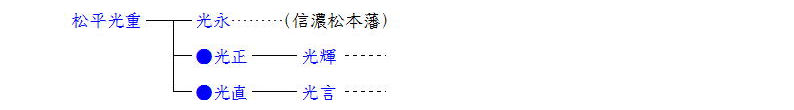

(2)戸田家〔美濃5000石〕

この戸田家は、美濃加納藩(後信濃松本藩)松平(戸田)家の分家で、松平光重の

次男光正を祖とします。光正は父の領の内5000石を分知され、領地美濃加納に赴

いています。のち寄合に列し、子孫は5000石の旗本として存続しています。

(3)戸田家〔美濃5000石〕

この戸田家は、(2)の戸田家と同族で、光正の弟光直を祖とします。光直は光

正と同じく父の遺領の内5000石を分知され、領地美濃加納へと赴いています。の

ち寄合となり、子孫は5000石の旗本として存続しています。

|

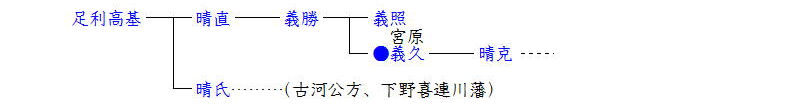

(4)宮原家〔下野1140石〕

宮原家は関東(古河)公方足利家の分家に当たります。家祖晴直は、古河公方足

利高基の長男で、はじめ上杉憲房の跡を継ぎ関東管領職に補せられ、上杉憲広と

称しましたが、のち管領職を憲房の子憲政に譲り古河へと帰り、その後真理谷信

政の勧めにより上総国宮原に移りました。そして、その子義勝、その子義照と続

き、義照は関東に入国した徳川家康に拝謁して1140石を賜り、のち家号を宮原と

しました。その弟義久は兄の遺跡を継ぎ、格式無官の高家となり、采地に住し、

随意に参府し奉仕すべしとされたそうです。その子孫は、1140石の高家として存

続しました。

|

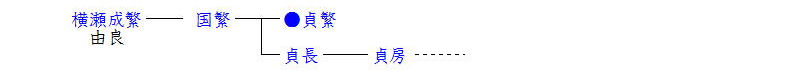

(5)由良家〔常陸牛久1000石〕

由良家は新田義貞の子義宗の子貞氏の子孫と言われています。はじめ横瀬と称

しましたが、成繁の時に由良と改めました。代々、岩松氏の家老をつとめました

が、のち主家に代わって実権を握り、上野金山城に拠りました。小田原の役後、

豊臣秀吉より常陸牛久5400石余を知行し、のち加増されて7000石余を領しました。

その子貞繁は采地へ行く暇を賜いましたが、貞繁の死の際に不手際があり采地を

収められました。しかし旧家であることから牛久に采地1000石を賜い、子孫は

1000石の高家として存続しました。

|

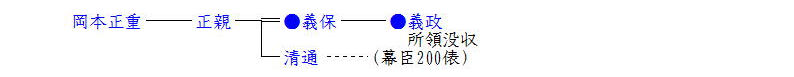

(6)岡本家〔下野塩谷3860石〕

岡本家は宇都宮芳賀の末流岡本信濃守富高の後胤で、下野塩谷庄に住したそう

です。正親の時に豊臣秀吉に塩谷庄内3360石を安堵されました、義保より徳川家

に仕え、加増され3860石を領しました。しかし義政は故ありて采地を没収され、

岡本家は断絶となりました。

|

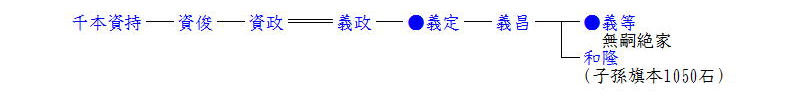

(7)千本家〔下野芳賀郡3870石余〕

千本家は、(21)那須家・(22)福原家・(23)芦野家・(24)大田原家と同じく那須

七騎の一つに数えられた一族で、那須資隆の十男戸福寺十郎為隆を祖とします。

為隆はその後千本と称し、以後代々下野芳賀郡山口及び千本を領しました。義政

は小田原の役後、旧領の内2070石余を安堵され、その子義定は加増され3370石余

を知行しました。その子義昌は500石の采地を賜いましたが、病により家督を継

がず、孫義等が遺跡を継ぎました。義等は父の采地と合わせ3870石余を領しまし

が、嗣子がなく絶家となりました。しかし義等の弟和隆は1050石を賜い、その子

孫は1050石の旗本として存続しました。

|

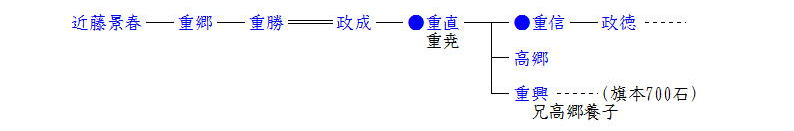

(8)近藤家〔信濃伊那郡山本4300石〕

近藤家は藤原北家秀郷流で秀郷の後胤近藤左近将監長安が三河に住し、その末

孫九十郎景春から『寛政譜』の系図は始まっています。景春の孫重勝は織田家の

臣間見仙千代に属し、その死後堀秀政に属し5000石を与えられました。秀政の死

後はその次男親良に属し、越後において1万石を与えられました。重勝の養子政

成(堀秀政四男)は徳川家康に仕え、父の遺領1万石を賜いましたが、その子重直

(重尭)は幼かったため、信濃高井郡川中島にて5000石を賜り、寄合に列し、残り

5000石は伯父堀親良に賜り、重直の成長まで親良が後見することを命ぜられまし

た。重直の死後、子重信が4300石を継ぎ、700石を甥(実弟)重郷に分知しました。

重直(重尭)・重信の代は交代寄合であったようですが、のち願いにより若年寄支

配となったようです。子孫は4300石の旗本として存続しました。

|

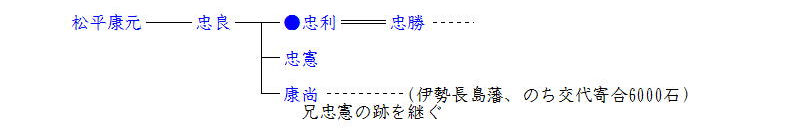

(9)松平(久松)家〔信濃禰津5000石〕

此の松平(久松)家は、このシリーズの2番目の松平(久松)家の分家になります。

徳川家康の異父弟康元の子で美濃大垣5万石を領した松平忠良の長男忠利が家祖

ですが、庶子であったため父の跡は弟忠憲が継ぎ、忠利は父の遺領の内5000石を

分知され、寄合に列しました。忠利は寛永の頃に交代寄合に列したようですが、

その後免ぜられたようで、子孫は5000石の旗本として存続しました。

|