「シリーズ交代寄合」第24回は大田原家です。  |

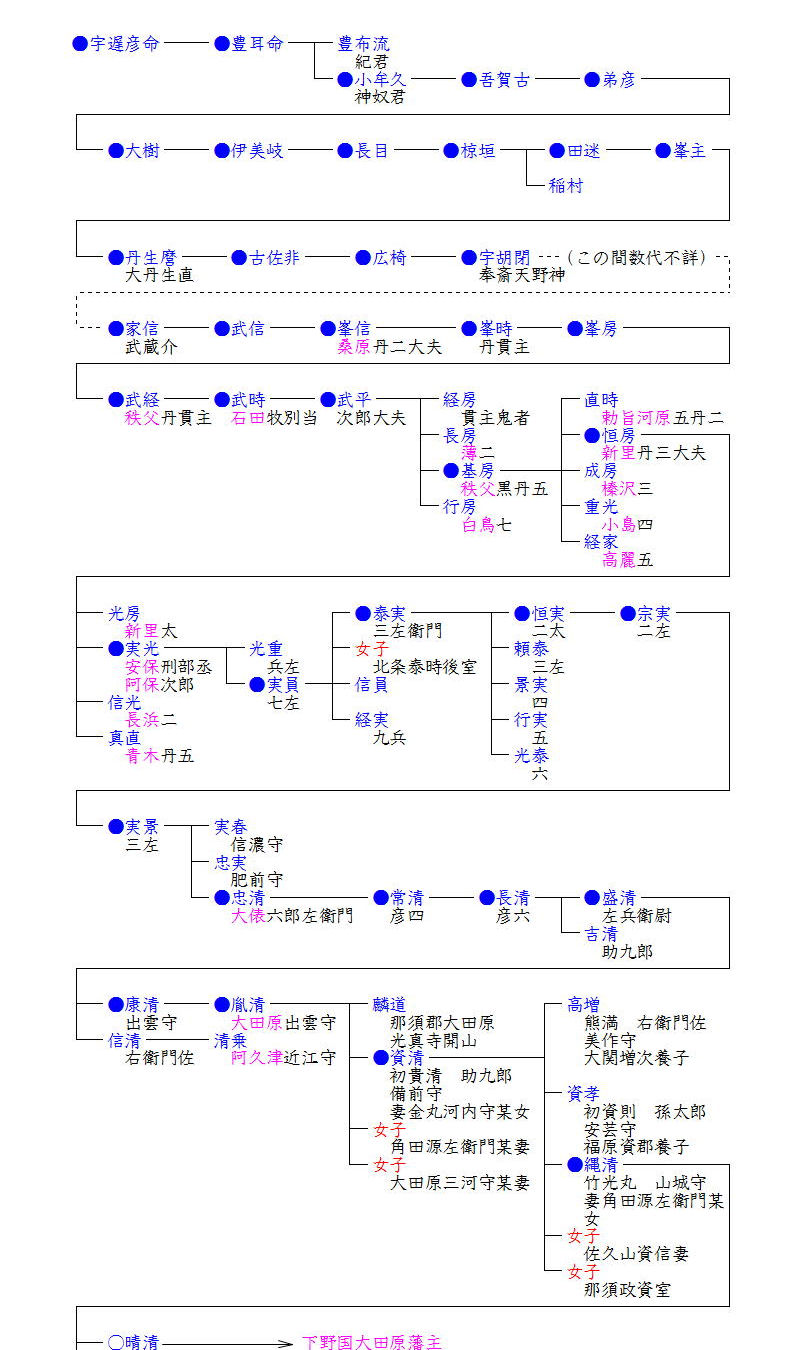

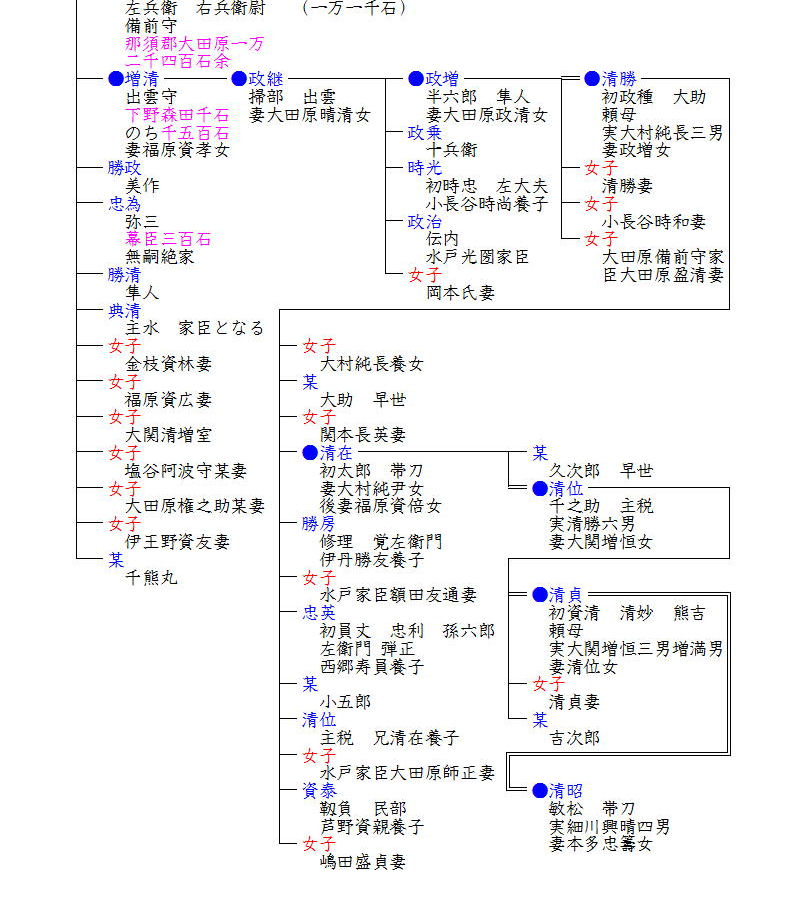

| 大田原家は、前三者(那須家・福原家・芦野家)とは違い那須一族ではありません。その祖は武蔵の武士団として知られる武蔵七党の一つ丹党であるといわれています。 一般に丹党は宣化天皇の末裔である多治比(丹治比)姓であるとされていますが、『古代氏族系譜集成』では紀国造の末裔大丹生直(オオニウノアタイ)の後で、丹党の丹は丹治比氏を略したのではなく丹生氏を略した丹であるとしています。 この丹党は武蔵の西北部、特に秩父郡に広がりました。その中でも特に勢力があったのは、新里丹三大夫恒房の子安保二郎実光より起こる安保氏です。実光は源頼朝の挙兵以来付き従い有力御家人となりました。 那須七騎の大田原家・大関家はこの安保氏の後といわれています。しかしその祖忠清は『系図綜覧』所載の「武蔵七党系図」には名前がなく、そのつながりは曖昧です。 『寛政重修諸家譜』では忠清の子孫康清が下野国那須郡に移り住んだとありますが、この忠清から康清そして資清に至る系譜も議論があるようです。ここでは『系図研究の基礎知識 第一巻』所載の「武蔵七党系図」によりました。 いずれにしても康清が那須郡に移って後は那須家に仕えて頭角を現し那須七騎の一つにまで数えられるようになりました。那須家が分裂したときには上那須家についたようですが、上那須家が内紛を起こした際には、胤清は那須資永を攻めてこれを滅ぼしています。 その子資清はなかなかの人物だったようで、自分の長男高増に大関家を継がせ、二男資孝を福原家の養子とし、娘を那須政資の夫人として勢力を固めました。その後を継いだ縄清は、芦名・白河結城・佐竹・宇都宮氏らの那須侵入には主家を助けて防戦に努めました。 小田原の役では開戦前に晴清が沼津まで赴いて秀吉に謁見して所領を安堵され、主家那須家が遅参して所領を没収された後は、主家那須家に代わり那須衆を主導することとなりました。関ヶ原の戦いでは上杉軍の押さえとしての役割を果たし、幕末まで一万一千石の大名として存続しました。 交代寄合となったのは晴清の弟増清を祖とする家で、増清は関ヶ原以前から徳川家に仕え小姓をつとめていました。関ヶ原の際も皆川隆庸、服部正成に属して大田原城を守りました。この時に、那須郡内で千石を賜い、のち加増され千五百石となりました。二代政継以後は代々采地に住し、年毎に参勤交代をし、交代寄合衆に列し、幕末まで続きました。 以上、那須衆四家は古来より那須七騎として比較的堅い結束力を保ち、明治維新の際の下野戦争の際にも、同じ那須党に属した黒羽藩大関家等と共に新政府側として行動したそうです。 |