《新田氏》       |

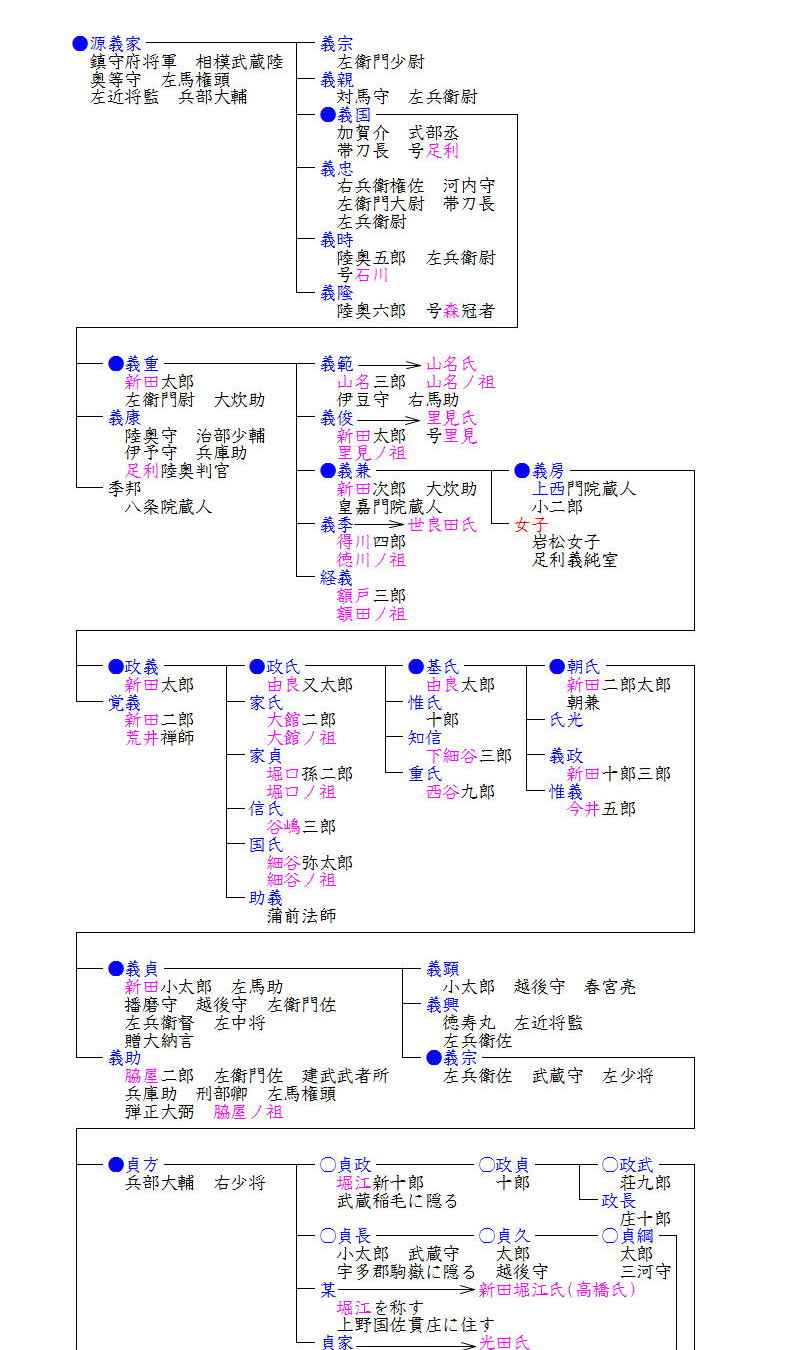

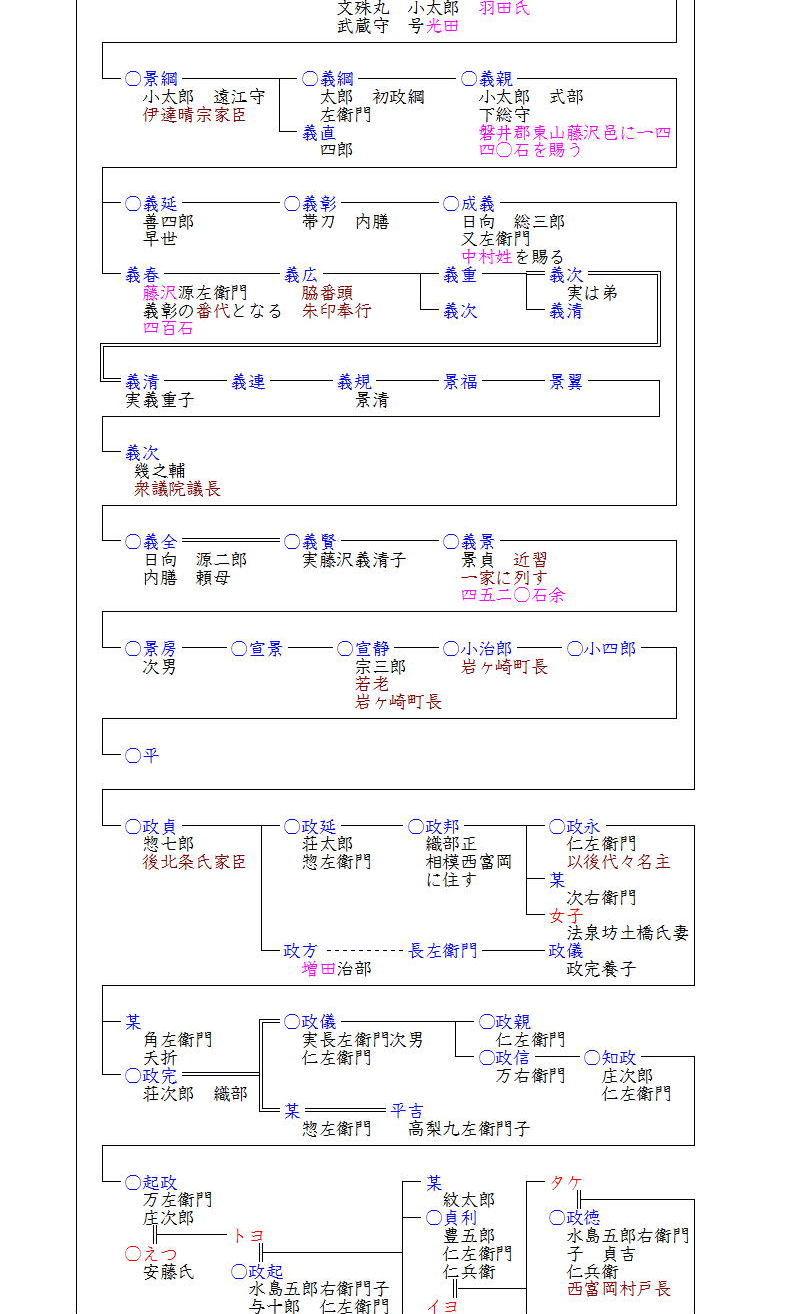

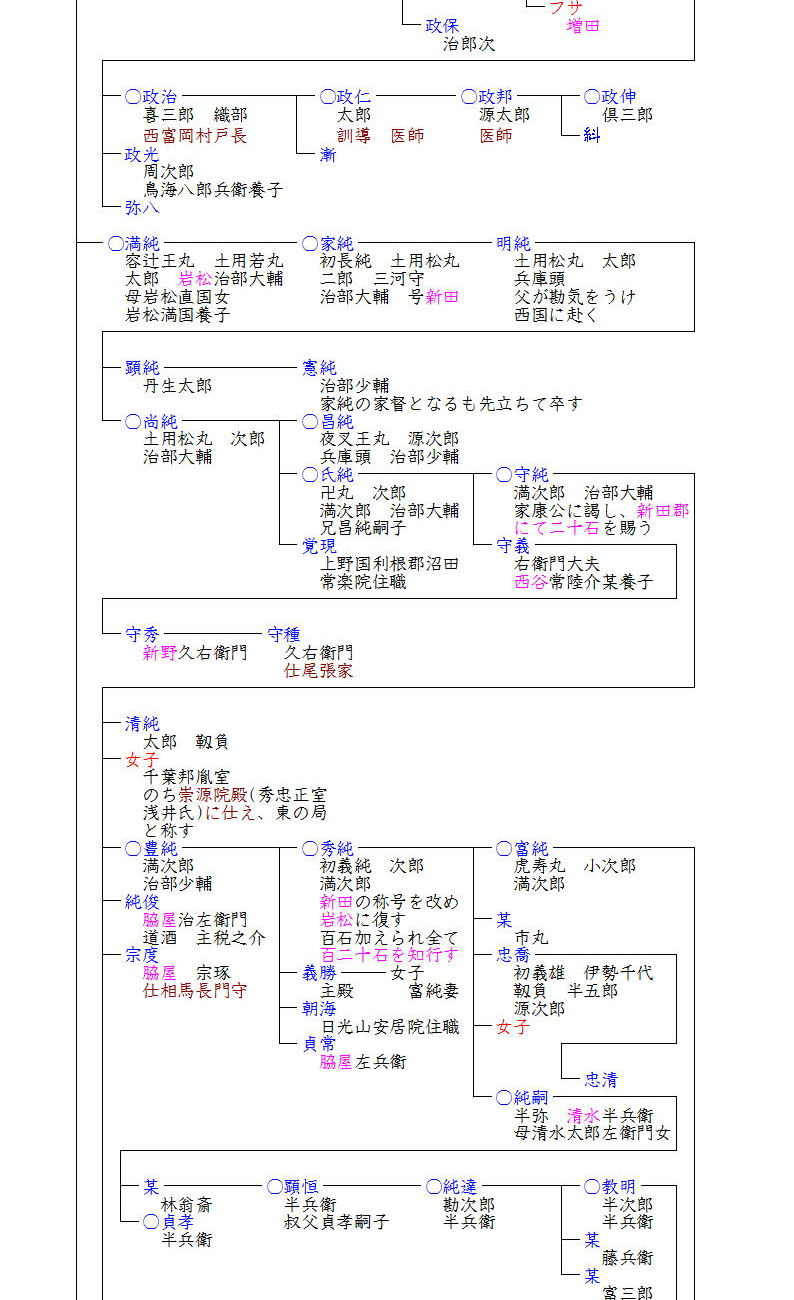

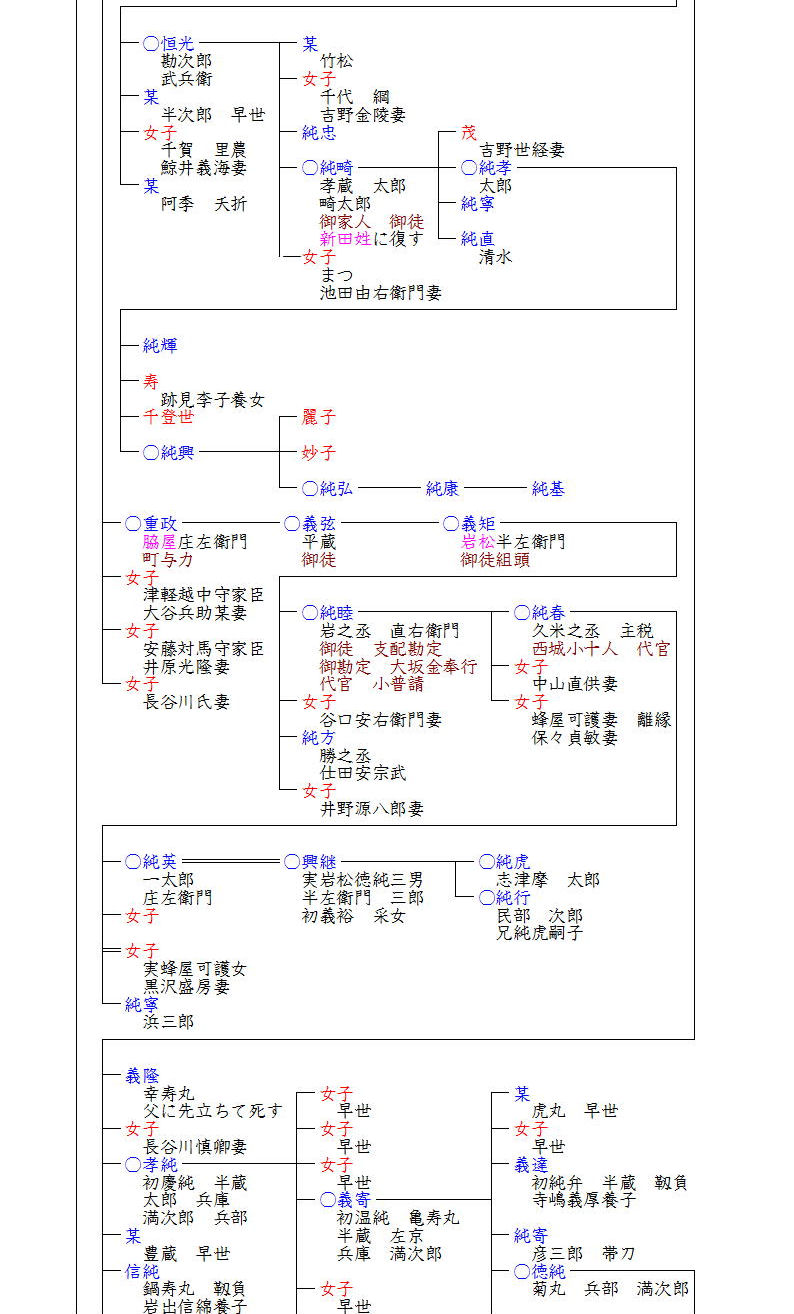

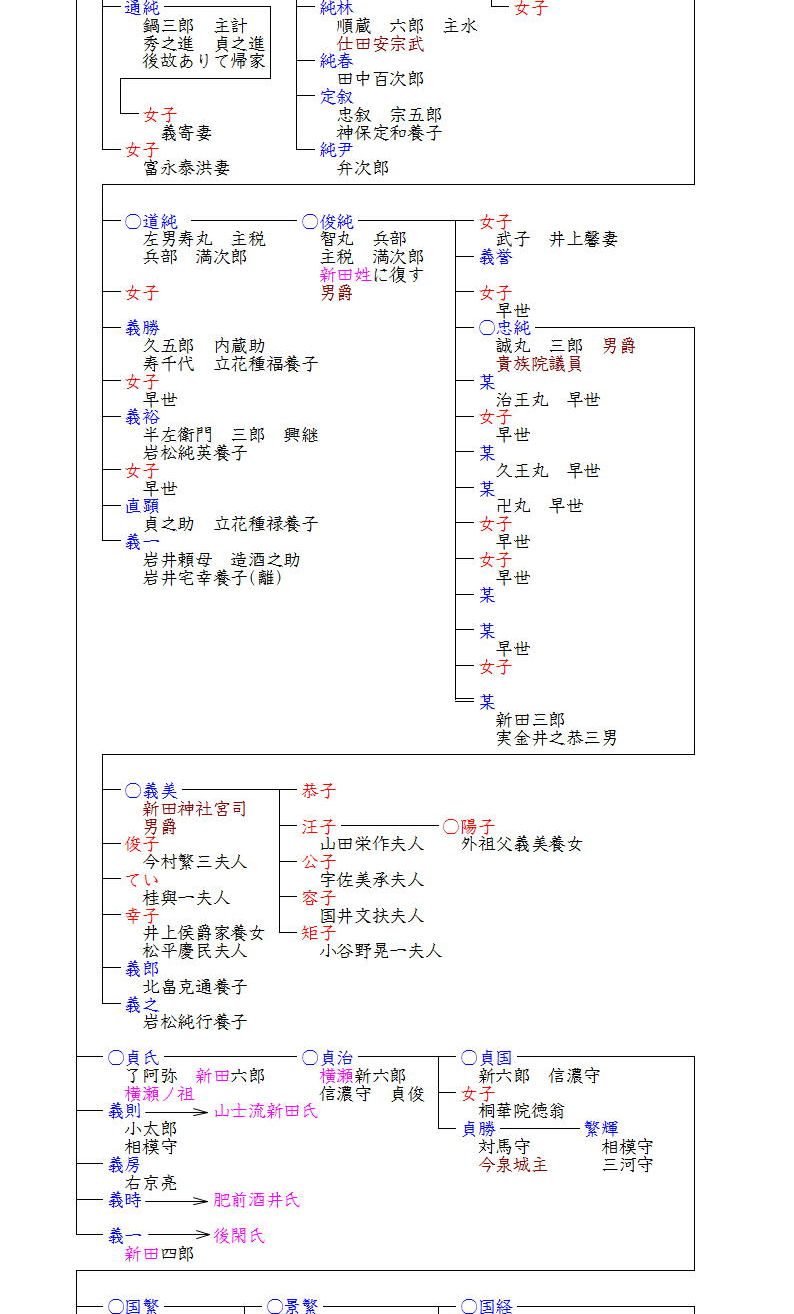

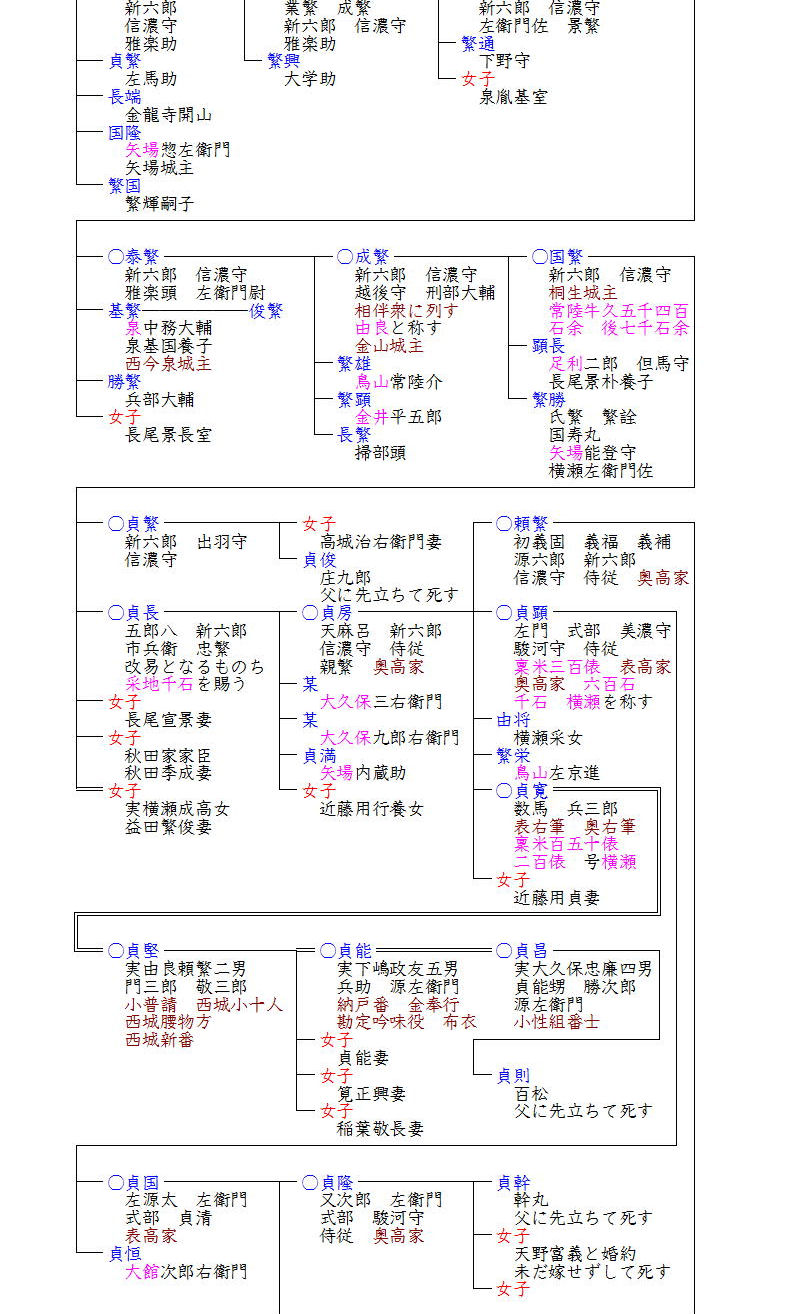

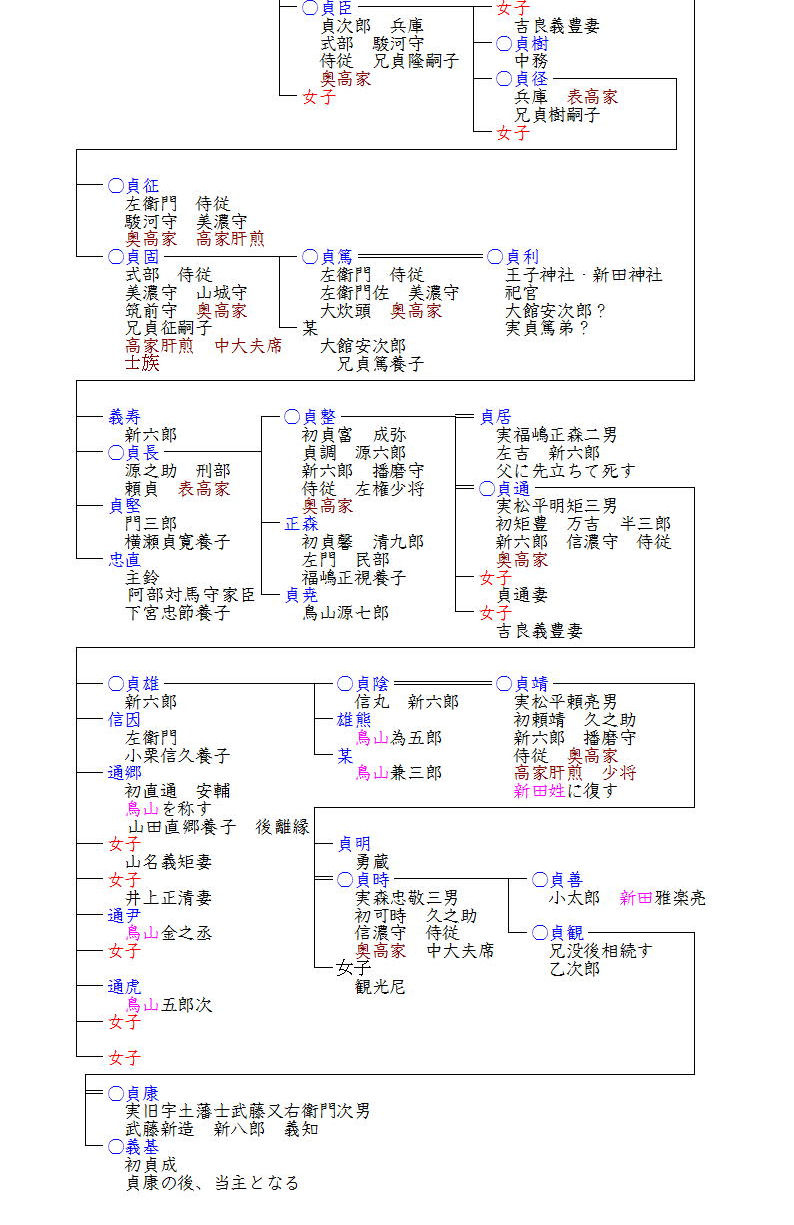

| 新田氏は清和源氏の名流で、八幡太郎義家の三男で関東に土着した義国の長男義重を祖とします。義重は上野国新田郡の開発を行い、新田氏を興しました。しかし彼は源頼朝の挙兵の際に遅参したため、分家の山名・里見両氏の自立を許してしまい、また同族である足利氏にも数段の差をつけられてしまいました。その後も世良田氏・岩松氏などの庶流に所領を分け、次第に惣領家の統制力を弱めていきました。そして、三代政義は京都大番役勤仕中に勝手に帰郷し、自由出家をするという幕府禁令に背いた大罪を犯したため惣領権を没収され、ますますその勢力を弱めていきました。 新田本宗家が総領の座に復帰したのは、政義の曾孫朝氏の代でしたが、その頃には新田荘内の土地の大半が北条得宗領と化し、世良田・岩松・山名など有力諸家への統制力はほとんど失われていました。そんな中、家督を継いだ朝氏の子義貞は、北条得宗家への反発もあって、元弘3(1333)年5月8日、一族とともに挙兵し鎌倉を目指して驀進しました。しかし幕府側の抵抗は意外に弱く、同年5月22日、北条一門は鎌倉東勝寺において自刃し、ここに鎌倉幕府は滅びました。 義貞を始めとした新田一族は、建武政権から莫大な恩賞を受けましたが、次第に建武政権への不満をを深めていく足利尊氏ら武家派と対立し、義貞は公家方の総大将として足利勢との戦いを繰り広げていきました。しかし、延元3(1338)年7月、越前灯明寺畷にて足利勢との遭遇戦で戦死してしまいました。 義貞死後家督を継いだのは、三男義宗でした。義宗も、父と同様足利勢との戦いに明け暮れ、各地を転戦し、正平7(1352)年には観応の擾乱を機として鎌倉奪還を敢行しました。しかし、新田軍の鎌倉占領はわずか16日で破れ、その後越後に潜伏しました。そして正平23(1368)年義宗と従兄弟・脇屋義治が率いる越後新田党は再び挙兵しましたが、関東管領上杉憲顕軍に破れ、義宗は越後村松郷で戦死しました。 義宗の嫡男貞方は、弘和年間(1381~1384)陸奥信夫・白河両郡周辺で転戦しましたが、破れて地下に潜伏し、元中6(1389)年陸奥田村荘にて再び挙兵しましたがこれにも失敗しました、明徳3(1392)年の南北朝合一後もなおも戦いを続け、関東公方三代満兼が重病になり、鎌倉府が混乱に陥った時を狙って貞方は余党の糾合を図りましたが、鎌倉府に探知されて捕縛され、応永16(1409)年または翌17(1410)年斬死し、新田党の組織的な抵抗はこれをもって途絶えました。 貞方には一子貞政があったと伝えられ、彼は武蔵国稲毛荘周辺に隠れ住み堀江新十郞を名乗りました。この堀江家の四代政貞は、後北条氏の家臣となりましたが、六代政邦の時に致仕して、相模国西富岡村に土着して、以後子孫は代々西富岡村の名主を務め、現在に至っているとのことです。 また世良田郷に住した堀江氏は、同じく貞方の子・某を祖としていると伝えられています。この新田堀江氏は、初代が上野国佐貫庄に移り舞木氏の客将となり、舞木氏滅亡後は赤井氏の家臣となり、天正年間には世良田郷に土着し、江戸末期には同じ世良田郷上新田の名家高橋忠兵衛家の養子となって高橋氏を名乗り、現在に至るそうです。 また仙台藩伊達家の家臣中村氏は、同じく貞方の子と伝えられる貞長の子孫と伝えられています。貞長の子孫は、奥州伊達家の家臣となり、のちには中村姓を賜り一家に列し、4500石余を知行したとのことです。その分家は藤沢を称し、こちらも伊達家臣として400石を知行しています。 また、貞方の弟・容辻王丸は同族岩松氏に養われ、のちには岩松氏の家督を継いで岩松満純を名乗りました。(ただし、年齢的な疑問があり、満純は義宗の子ではないとの説もあります。) 上杉禅秀の乱が起こると、満純は新田満純を名乗り新田党を糾合し、禅秀に呼応して挙兵しましたが敗れて斬罪となりました。のちに満純の遺児長純(のち家純)は永享の乱の戦功によって岩松氏の家督を回復し、金山城(太田市金山)に移り住みました。しかし、次第に老臣横瀬氏(新田義宗の三男貞氏の子孫)が勢力を伸張させ、守純の代には金山城から逃れ、桐生郊外に隠棲しました。 小田原の役後、関東に徳川家康が入国すると守純は家康に面接しましたが、その応対が家康の意を得ず、わずか二十石を与えられたに過ぎませんでした。守純の孫秀純の時に岩松姓に戻り百石を加増され、交代寄合四州に準ずる扱いとなりました。幕末の当主俊純は戊辰戦争に際し、上州で新田勤王党を結成して官軍に味方して戦い、その功績と新田義貞の末裔ということで男爵を授けられ新田姓に復し、その後現在に至っています。(なお、岩松氏に関してはこちらも参照ください。) またこの新田岩松氏には支流が2系統あります。まずは秀純の庶子・半兵衛純嗣を祖とする清水氏です。長く民間にあり商人をしていたようですが、六代恒光の代に御家人株を買い、七代純畸は御家人から、維新後は新政府の役人となり岩鼻県少参事・磐前県権典事・飾磨県八等出仕・内務大麓などを歴任し、明治21年(1888)には新田姓に復しています。 もう一つは守純の子・庄左衛門重政を祖とする脇屋氏で、はじめは御家人でしたが三代義矩の代に岩松氏に復し、四代純睦の代に旗本の列に進み、純睦とその子純春は代官をつとめています。 また、貞方・満純の弟貞氏は父義宗が討たれたとき、未だ幼少で、家臣の横瀬時清に養われ、のちその婿となって横瀬を称したと伝えられています。ただ、横瀬(由良)氏が新田氏の子孫というのは仮帽で、後に主家の威勢を越えた際に主家の家系を詐称したものと思われ、もともとは小野姓猪俣党のようです。 横瀬氏は、四代国繁の代には岩松家の執事としての位置を確立し、その後は主家・岩松氏をしのぐようになり、、八代成繁の頃には主家に変わって金山城主を務めるようになり、先祖・新田政義が新田庄由良郷内に住んで由良を号したという家伝にもとづき、由良氏を称するようになりました。その後は、上杉氏、ついで後北条氏に属して、豊臣秀吉の小田原攻めの際にも、九代国繁とその実弟・長尾顕長は小田原城に籠城しました。しかし、秀吉の部将前田利家が上野国にはいると、国繁の母妙印尼は孫貞繁を連れて利家に会見し、秀吉から常陸牛久領五千石余を与えられました。 その後由良氏の嫡流は、一旦改易の憂き目にあいますが、千石の知行を再び与えられ、子孫は旗本高家に列し、維新まで続きました。また、その支流は2系統あり、横瀬を称して知行千石で高家を務めた貞顕の系統と、二百俵を与えられ旗本となった貞寛の系統が維新まで続きました。 由良氏嫡流の幕末期の当主・貞靖は高家肝煎を務め、慶応4年(1868)には本姓新田に復し、維新期には朝廷に帰順し朝臣として中大夫席を与えられました。その後は士族に編入され、貞観、その後を継いだ貞康、貞靖娘観光尼が授爵・華族昇格を誓願しますが、不許可となりました。 またこの他にも、義宗の子という小太郎義則を祖とする山士流新田氏、同じく義宗の子という義時を祖とする肥後酒井氏、同じく義宗の子新田四郎義一を祖とする後閑氏など、新田氏の末裔を名乗る一族は各地にありますが、その信憑性については何ともいえません。 《はじめに戻る》 |