「シリーズ交代寄合」第29回は小笠原家です。   |

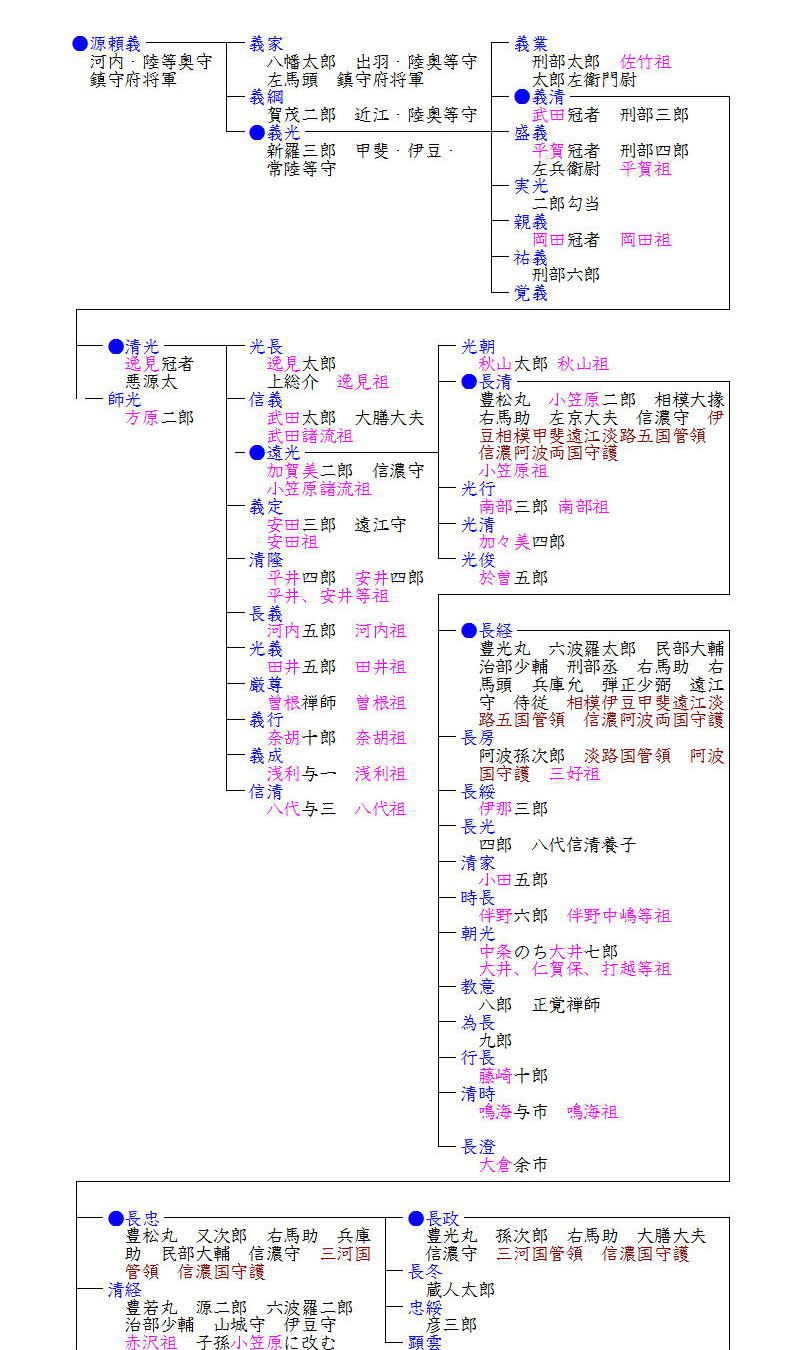

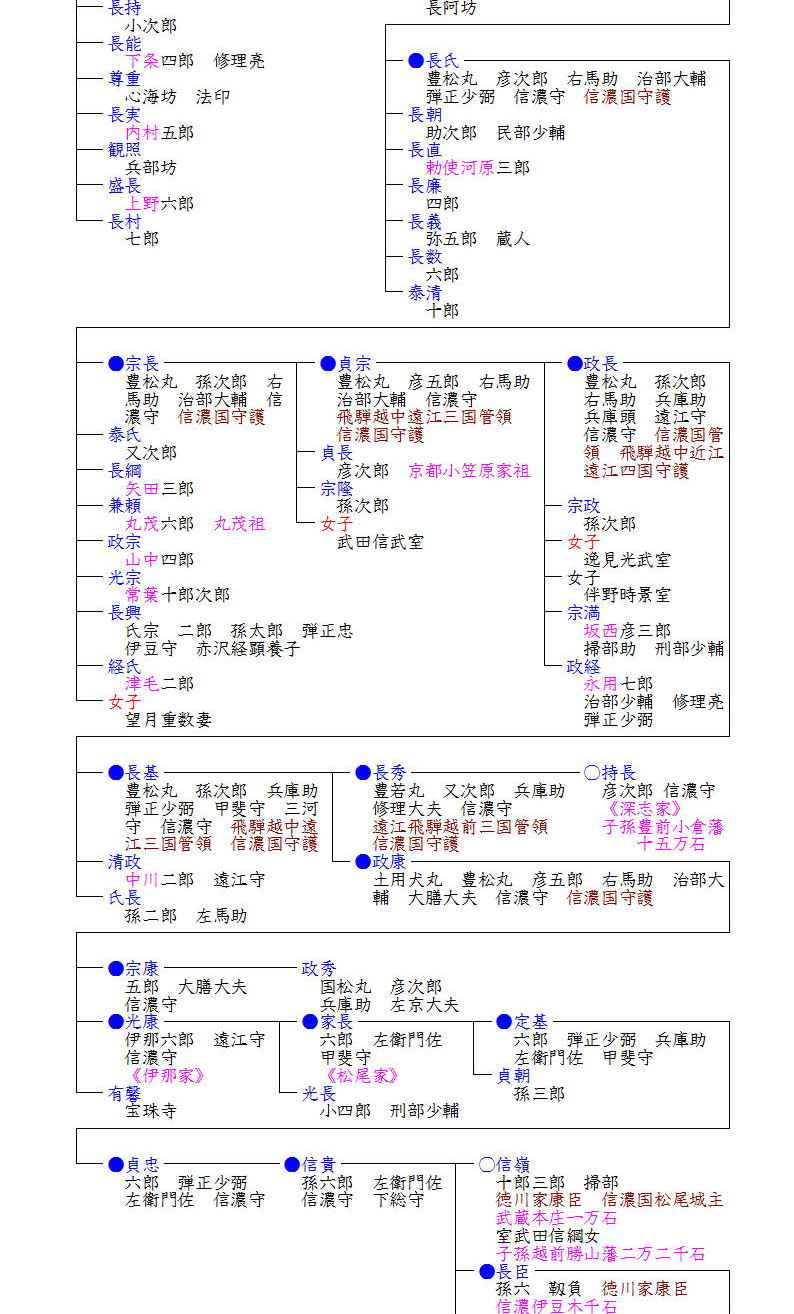

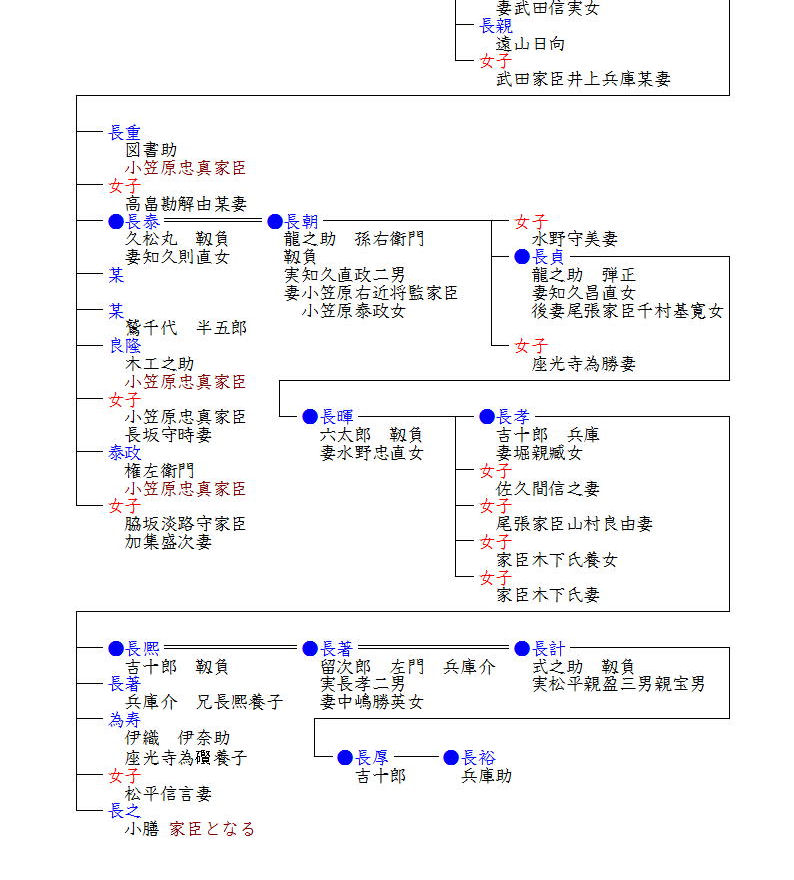

| 交代寄合シリーズも「四州」の方に入ってからはマイナーな一族が続きましたが、久しぶりにメジャーな一族の登場です。(といっても分家ですが) 小笠原家というと清和源氏の大族として知られています。その祖は甲斐の武田氏の祖武田信義の弟加賀美遠光に遡り、その子長清が甲斐国巨摩郡小笠原に住んで小笠原を称したのに起こりました。 この一族はすこぶる多く、全国的に広がっていますが、その系図は異同が多く相当作為が加わっていると思われます。ともかく鎌倉時代の小笠原氏のことはあまり明かでなく、長忠の子孫が室町時代になって信濃国の守護をほぼ世襲するようになったので自ずから嫡宗家と見なされるようになったようです。 長忠の子孫は守護所を深志城に置いたので「深志小笠原氏」と言われますが、貞宗は足利尊氏の部将として活動し、以後断続はあったものの小笠原氏が守護職を世襲しました。 長基の子の代から深志家と松尾(伊那)家の二流に分かれ、深志家は長時の時に武田信玄に敗れて所領を失いましたが、その子貞慶は徳川家康に仕え、その子孫は豊前小倉十五万石をはじめ数家の大名を出し栄えました。 一方、松尾家は信嶺の時に武田信玄に仕え、その一部将となりましたが、武田家滅亡後は徳川家に仕え、その子孫は越前勝山二万二千石の大名となりました。 交代寄合となった小笠原家は、この勝山藩小笠原家の分家で、信嶺の弟長臣を祖とします。長臣は兄信嶺とともに徳川家康の麾下に入り、関ヶ原後、信濃伊那郡にて千石の采地を賜り、伊豆木を居所として交代寄合に列しました。 以後、代々幕末まで続きましたが、この小笠原家は江戸の拝領屋敷はなく、木曽家の旧臣で尾張藩の家臣となった千村家の屋敷内を借地していたそうです。 また系図を見ても、千村家と同じく木曽家の旧臣で尾張家の家臣となった山村家や、同じ「信濃衆(伊那衆)」である知久家・座光寺家との結びつきが強いことがわかります。 また、この小笠原家の伊豆木陣屋は保存状態が良く、中世以来の山城のふもとに石垣をめぐらせた居館を構え、書院なども残っているそうです。 |