「シリーズ交代寄合」第30回は座光寺家です。  |

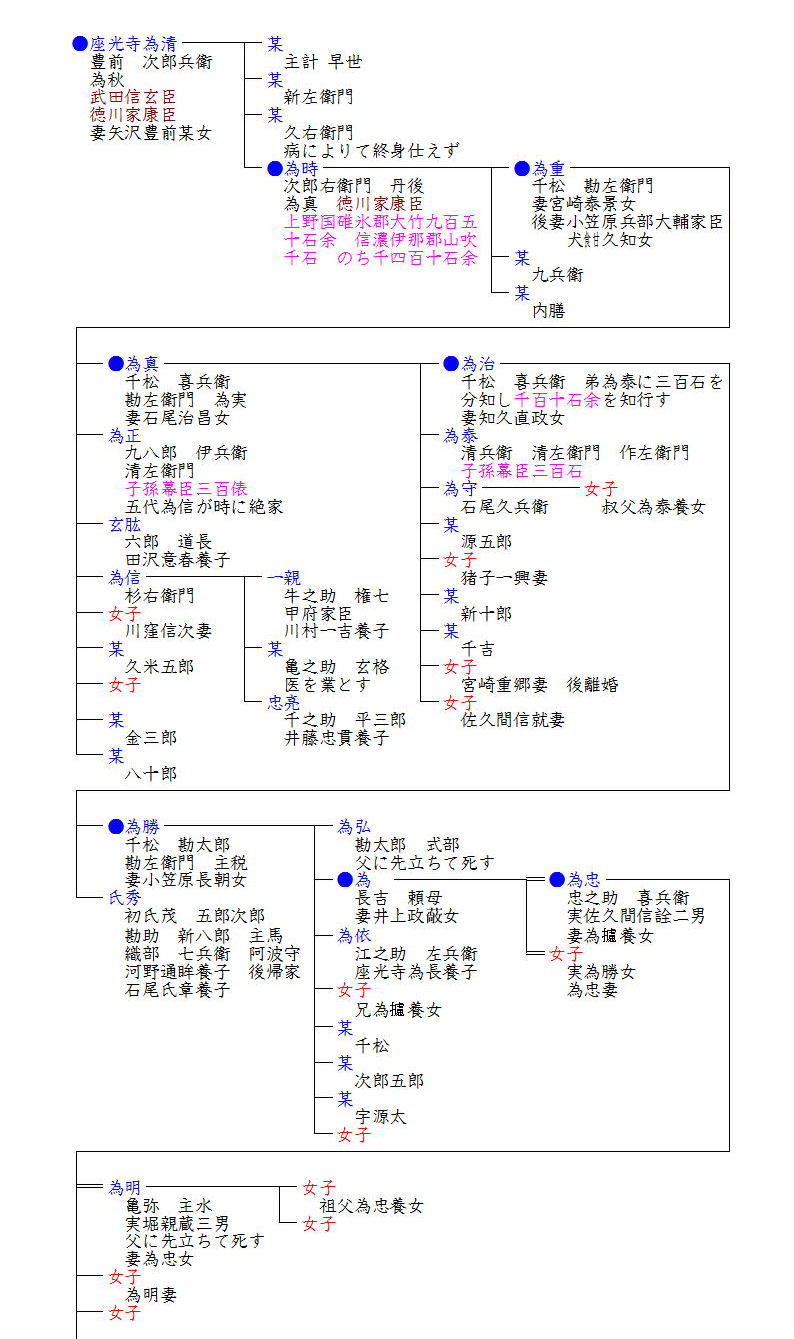

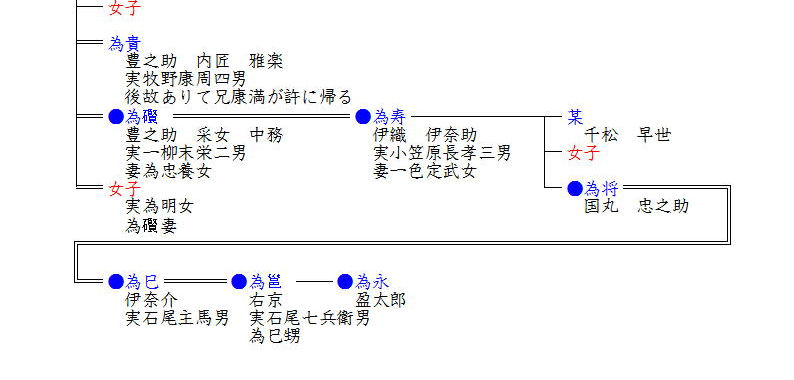

| 今回の座光寺家の出自は、諏訪氏の族であるとも、清和源氏片桐氏族であるとも言われています。 また『寛政重修諸家譜』では鎮西八郎為朝の子大嶋二郎為家が伊豆国大島を去り、信濃国伊那郡下条に住し、のち同郡座光寺村に移り座光寺を称したとしてますが、なぜか藤原氏支流に収めています。 いずれにしても信濃国伊那郡を本拠とする小豪族の出で、為清の代には武田氏に属していましたが、その没落後徳川家康に仕えるようになり、為清の子為時は家康の関東移封にも従い上野国内で九百五十石余を知行しましたが、関ヶ原後、信濃国伊那郡にて千石を賜い、山吹を居所としました。その後千四百十石余となりましたが、三百石を分知し千百十石余で維新を迎えました。 幕末の座光寺家は、家老の片桐為淳が平田篤胤の門人となって以来、家中に勤王思想が浸透し、鳥羽・伏見の戦いが起こるや否や朝廷に献金し、当主為[巛+邑]の子為永率いる四十九人の座光寺隊は官軍の東山道軍に属しました。途中の宿場では歓待されるが、これは座光寺という公家風の名前の一団が菊紋の旗を掲げているのでよほどの大物と勘違いされたためだったようです。 結局、彼らは一度も戦闘に参加することなく、江戸に入った後は山吹藩を称することを許され、江戸城を警備するなどしていました。しかし、いったん藩として認められたはずの座光寺家は、明治四年の廃藩置県の際には千百石から七十五石に減封され、一般の旗本同様の処分を受けて解体されてしまったそうです。 |