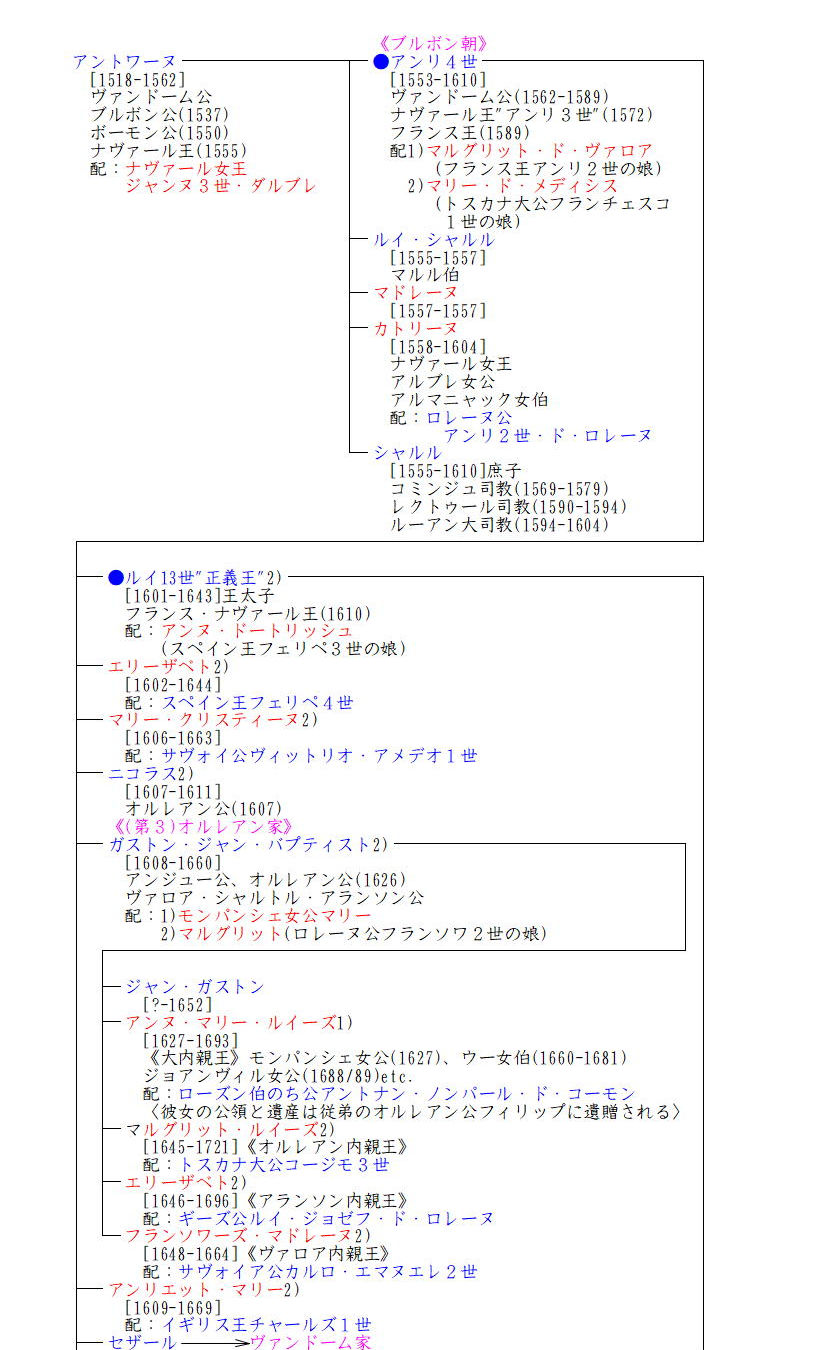

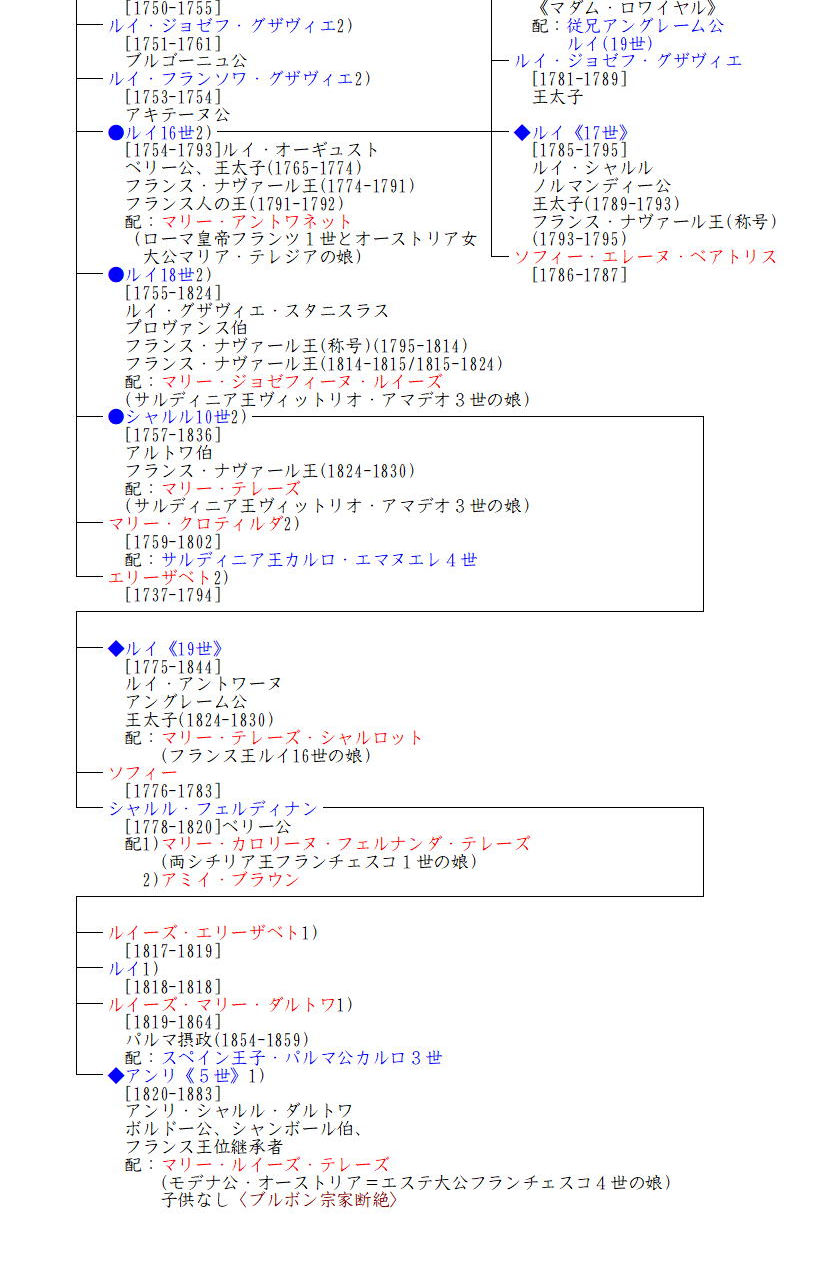

《ブルボン朝》     ※ ●はフランス・ナヴァール王、◆はフランス・ナヴァール王位継承権者 配は配偶者、1) 2) 3)は結婚順です。 |

|

いよいよ真打ち、ブルボン朝の登場です。アンリ4世に始まるフランスの第三王朝です。(メロヴィング朝から数えたら第五王朝だけど...) |

《ブルボン朝》

※ ●はフランス・ナヴァール王、◆はフランス・ナヴァール王位継承権者

配は配偶者、1) 2) 3)は結婚順です。

いよいよ真打ち、ブルボン朝の登場です。アンリ4世に始まるフランスの第三王朝です。(メロヴィング朝から数えたら第五王朝だけど...)

旧教に改宗しユグノー戦争をおさめたアンリ4世でしたが、旧教徒に暗殺されルイ13世が9歳で即位しました。彼の治世はリシュリューを宰相としてユグノー派の弾圧、貴族勢力の粉砕、国際的位置の向上の3政策を強行し、絶対主義確立を目指しました。

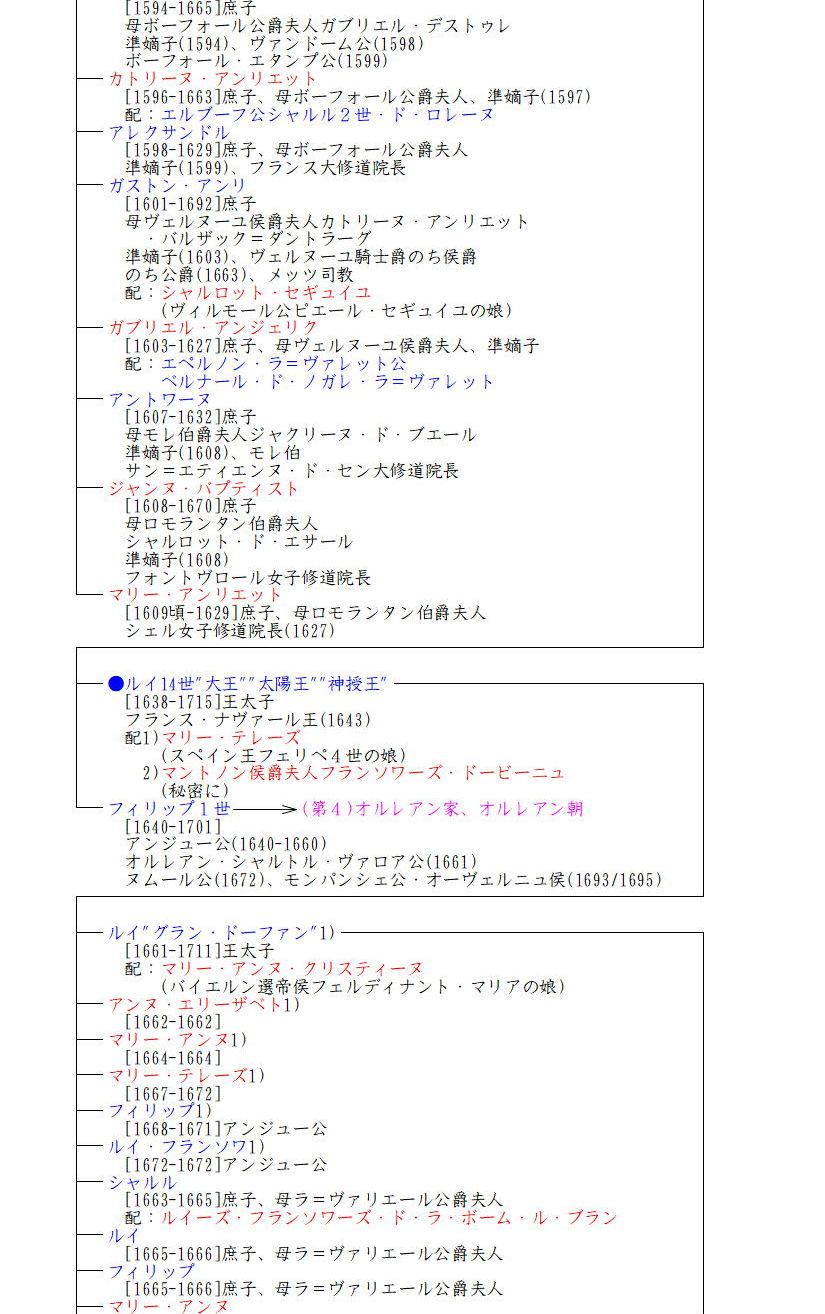

その子ルイ14世は5歳で即位し、母后アンヌ・ドートリッシュの摂政期には宰相マザランが政権を握り、マザランの死後は親政を開始しブルボン家絶対主義の完成期を迎えました。しかし、一方ではユグノー派迫害や農民に対する封建的支配の強化、あるいは戦費・土木建築費の負担増により生産力の減退を招き、その晩年には絶対主義の矛盾が表面化してきました。

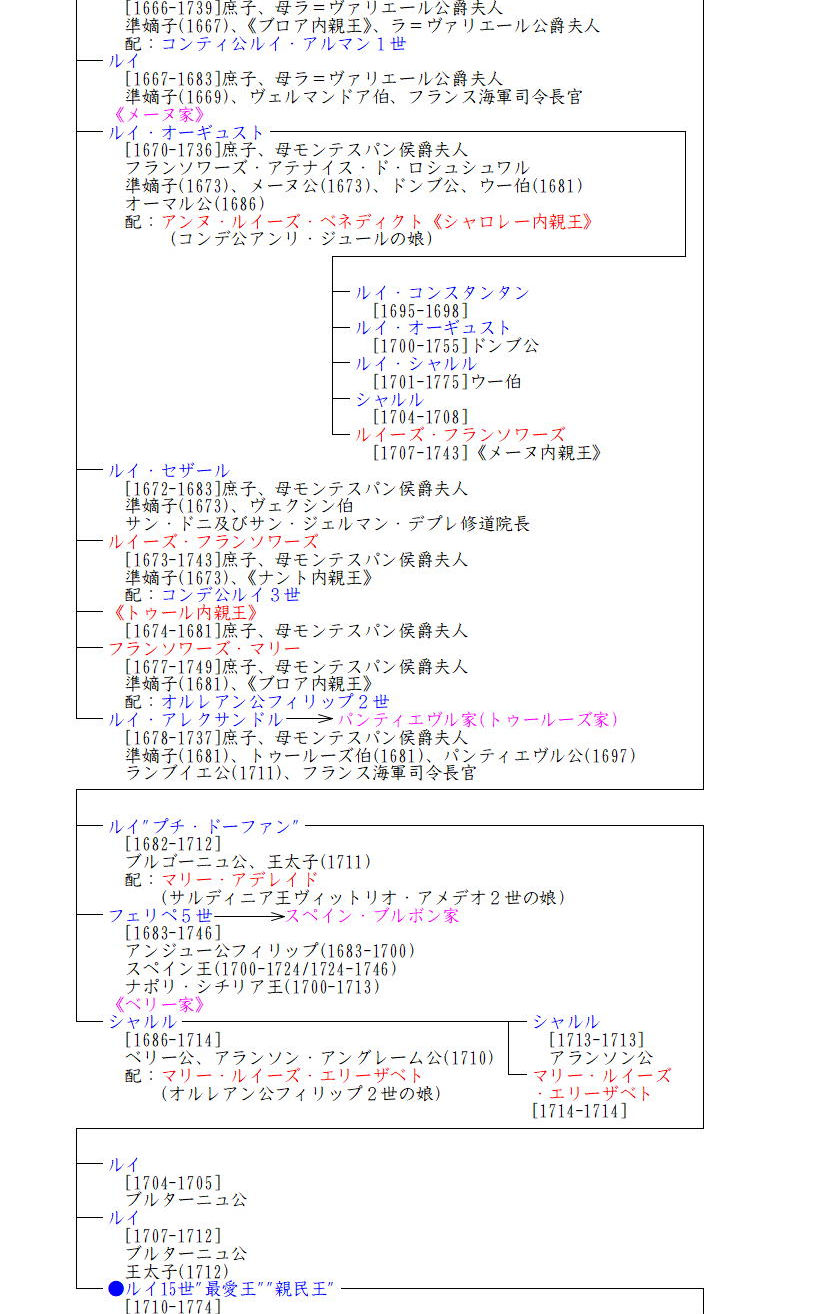

彼はまた家庭的には不幸で、後継者である息子・孫・曾孫が次々と没し、彼の死後王位を継承したのは曾孫であるルイ15世でした。

彼の治世は、最初平和政策を取りましたが、ポーランド継承戦争・オーストリア継承戦争などに関わり、多くの領土を失い、財政難を招き、絶対主義解体の兆候が見えてきました。

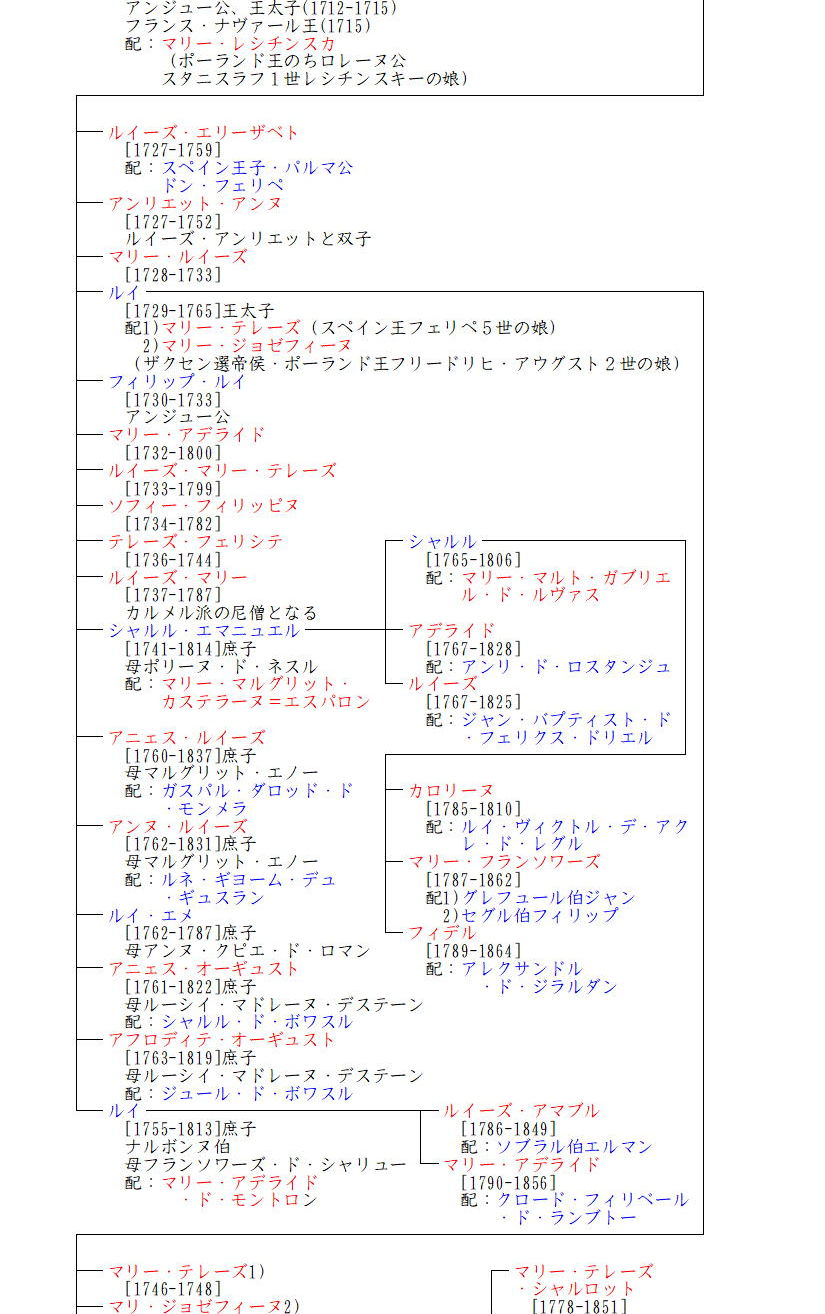

そして孫のルイ16世が王位を継承してからは、テュルゴー等の自由主義的改革が行われましたが、いずれも封建的反動により挫折し、遂にフランス革命を引き起こすに至りました。彼は断頭台に消え、彼の息子ルイを王党派は<ルイ17世>として仰ぎましたが、彼も謎の死を遂げ、ルイ16世の弟プロヴァンス伯がルイ18世を称しました。

彼は、ナポレオン失脚後、フランス王位につき穏健な政治を行いましたが、甥ベリー公の暗殺を契機に反動化し、彼の死後王位を継いだ弟シャルル10世も絶対制復活を計りました。そのためついに七月革命が勃発し、シャルルは退位してイギリスに亡命、6年後イタリアで没しました。

シャルルの長子で王太子であったアングレーム公ルイ・アントワーヌはイタリアに亡命し、王位継承権を放棄しましたが、ブルボン正統派は彼を<ルイ19世>と呼びました。

アングレーム公の死後は、彼の甥シャンボール伯(ボルドー公)アンリが王位要求者となり、<アンリ5世>と呼ばれました。

第三共和制初期には、王政復古を目指し、オルレアン派とブルボン正統派は合同を計り、オルレアン家当主・パリ伯が彼をフランス王と認めましたが、シャンボール伯は三色旗を認めず、白旗を主張したため、合同は破れ、王政復古の歴史的機会は去ってしまいました。

シャンボール伯は1883年に後嗣なく没したので、ブルボン宗家は断絶し、王位継承権はオルレアン家に引き継がれました。

ブルボン朝から枝分かれした支流諸家は数多くありましたが、スペイン王位を継承したスペイン・ブルボン家、ブルボン宗家のあと王位継承権を引き継いだオルレアン家をのぞくと短命に終わりました。アンリ4世の三男ガストンを祖とするオルレアン家は女子しかなく一代で断絶しましたし、ルイ14世の孫シャルルを祖とするベリー家も嗣子が早世し一代で断絶しました。

また、アンリ4世・ルイ14世・ルイ15世には数多くの寵姫があり(ルイ14世のラ=ヴァリエール公爵夫人、モンテスパン侯爵夫人らは有名)、彼女らが生んだ庶子も数多くいましたが、アンリ4世の庶子セザールを祖とするヴァンドーム家は三代で、ルイ14世の庶子ルイ・オーギュストを祖とするメーヌ家は二代で、同じくルイ14世の庶子ルイ・アレクサンドルを祖とするパンティエヴル家も三代で断絶してしまいました。

《はじめに戻る》