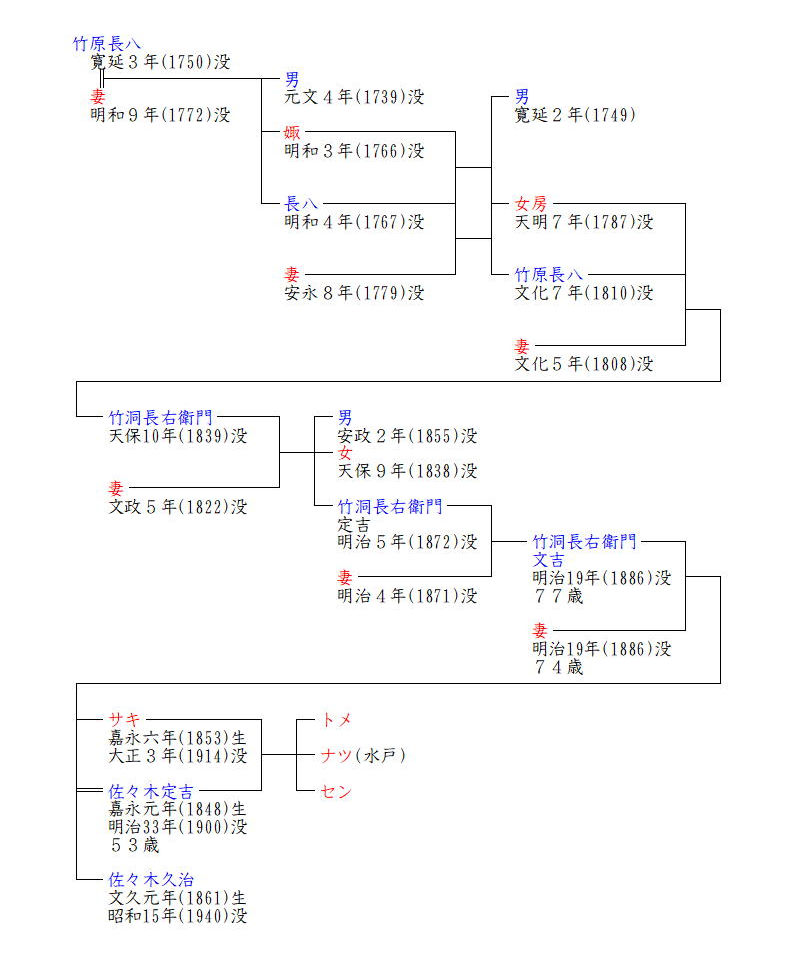

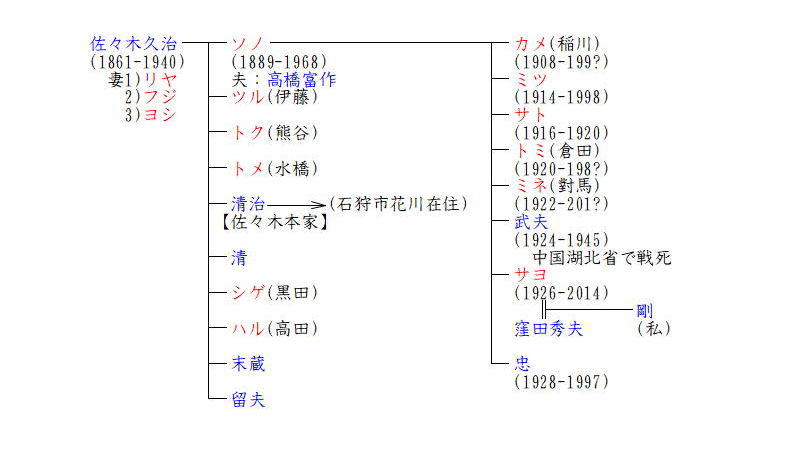

| 1.はじめに 私の母方の苗字は「佐々木」といいます。北海道に於ける佐々木家は明治41年に曾祖父・久治が岩手県から北海道に渡ってきたことに始まります。久治は現在の岩手県紫波郡紫波町(当時は長岡村)の出身です。 母方の佐々木家のルーツについては、いままで母や亡くなった叔父に聞いたことくらいしかわかっていませんが、この機会にまとめてみたいと思います。 2.佐々木家のルーツ 佐々木家は曾祖父・久治の除籍謄本によりますと、岩手県紫波郡長岡村東長岡八十一番戸にかつて住んでいました。もとは紫波町の竹洞という土地が出身地らしいのですが、現在東長岡の長岡小学校のあたりに竹洞という字名が残っているようですので、この辺に佐々木家の先祖がいたのかもしれません。 母が祖母・ソノから聞いた話によると、佐々木家はかつてはそのあたりの庄屋(名主?)を務めるほどの家柄だったようで、「若い頃はお嬢さんと呼ばれていた」とか「家に小判があった」なんていうことを祖母は言っていたそうです。以前岩手県まで行って来た叔父が過去帳をもとにした家系図を写してきたのですが、それも古いところでは元文・寛延など十七世紀中頃以前まで遡れるようです。また、その家系図を見ると「竹原長八」「竹洞長右衛門」などと書かれており、字名である竹洞(竹原)が頭に付いているところからもそのあたりでは有力な家だったように思われます。 《佐々木竹洞家系図》  系図を見てお気付きの通り、二代目の長八さんも三代目の長八さんも婿養子のようです。系図の最後の方に出ている二人目の定吉さんも婿養子のようです。また、私の曾祖父である久治さんも養子だと聞いていましたが、厚田村、そして紫波町から取り寄せた除籍謄本では文吉の二男になっており、ちょっと判断に困っています... 母からも佐々木家は代々女系家族で養子が多かったと聞いていましたが、この系図はそれを裏付けるものです。 3.曾祖父・久治とその子どもたち 私の曾祖父・久治は除籍謄本によりますと、文久元年に佐々木文吉の二男として生まれています。ただし祖母からの言い伝えでは久治は養子だったらしいと聞いていますが、義兄定吉の養子として家督を相続したことから、そう伝わったのかもしれません。 定吉は除籍謄本では同村の佐々木与右衛門の三男とありますので、同族から婿養子となったようです。久治は、明治10年に同村の佐々木金兵衛の養嗣子としてなりましたが、同18年離縁となって復籍しています。その後文吉の長女サキの婿養子だった義兄・定吉が死亡したため、明治33年久治が家督を相続しました。久治は明治19年に最初の妻リヤと結婚していますが、リヤは佐々木由右衛門妹と除籍にありますので同じ佐々木一族出身だったようです。しかし明治23年に離婚し、同年に細川フジと再婚するものち死別しました。 そして江戸時代は付近の名家だった佐々木家も明治以降は次第に没落したようで、久治は北海道に渡って家運を盛り返そうとしたようです。 明治33年頃(明治41年)、久治は養父定吉の妻サキや私の祖母・ソノらを連れ北海道に渡り厚田郡厚田村字聚富(しっぷ)村に入植し、明治40年には阿部ヨシと再婚しました。 祖母ソノはリヤの子ですが、フジからはツル・トク・トメの三女が生まれ、ヨシからは清治・清・シゲ・ハル・末蔵・留夫の三男二女が生まれました。清治らが生まれると久治は今まで住んでいた家を長女のソノに譲って別家させ、自分はヨシや清治らを連れて別居し、そちらを佐々木の本家としました。久治の死後は清治が本家を継ぎましたが、その後佐々木本家は聚富を離れ、現在は石狩市花川に移り住んでいます。 祖母ソノは別家し、農業を営みながら二男六女をもうけました。あとを継ぐはずだった長男武夫は中国で戦死、母の話だと長身で陸上の選手に選ばれるほど運動神経抜群だったそうです。そのため次男忠がソノのあとを継ぎましたが、のちに離農して石狩市花川に移り住みました。しかし、数年前その叔父もなくなり、現在母の実家は叔母と従妹がその家を守っています。 私の母サヨはソノの六女で、兄武夫が戦死したため姉たちと共に祖母を助け農業を手伝っていましたが、昭和36年に私の父窪田秀夫と結婚し、石狩郡新篠津村に移り住み、翌37年に私を生みました。それ以来家事の傍ら、父の仕事を手伝っています。(※2019年追記:現在は両親とも他界してしまいました。) 《久治以降の佐々木家系図》  4.佐々木家の家紋  佐々木家の墓は今でも聚富の墓地にありますが、その墓に刻まれている家紋は「丸に隅立て四つ目結」です。 この家紋をはじめ「目結(めゆい)」紋は方形の中央部に小さな穴のある図形ですが、「ゆい」の語は団結をあらわし同族間の結束を意味します。目結紋もこうした一族の祈りをこめた家紋で、だいたいは近江源氏佐々木一族が使用者と決まっており、他の氏族には用いさせません。 佐々木一族は近江国佐々木郷発祥で、いまも安土町に沙沙貴(ささき)神社があり、この神社を中心に佐々木同族会が組織されています。(神社の境内には「佐佐木源氏発祥の地碑」があります。) この佐々木一族では、源平合戦の際に活躍した佐々木盛綱・高綱らが有名ですが、室町初期の京極道誉(高氏)、戦国時代の六角承禎(義賢)、尼子経久、あるいは日露戦争で有名になった乃木希典将軍らも佐々木一族の出と言われています。 目結紋は一個から十六個まであり、また「平目結」という正方形状に並んだものと、「隅立て目結」という菱形状に並んだものがありますが、一般的には四つ目結が多く、佐々木一族のほとんどがこれだといわれています。 5.佐々木家の菩提寺 実はこれについてはよく知りません(^^;) 実家の叔父(忠)が生前、岩手県まで行き、そちらに残っていた佐々木家の分家の方々と会ったり、菩提寺に行ったりしていますので、母方の親族に聞けばわかると思うのですが、最近会う機会があまりないもので、まだくわしく聞いておりません。そのうちに聞いておこうと思います。 6.岩手県の佐々木姓 これは今後調べていくつもりですが、佐々木姓は岩手県で2番目に多い姓ということですので、膨大なものになってしまうかもしれません。ただ、岩手県の佐々木姓は、近江の佐々木一族が源頼朝に従って奥州征伐に従軍し、南部一帯を掃討し、その後留住したのがはじまりと言われているようですので、母方の佐々木家も遡ればその佐々木一族の末裔なのかなとロマンを感じない訳でもありません(^^;) 窪田姓と同じく、本来は「全国の佐々木姓」も調べていくべき所ですが、佐々木姓は窪田姓と比べものにならないくらいの大姓ですので、それを調べていくときりがありませんので、これについては今のところは考えておりません(^^;) 7.今後の課題 先月、厚田村役場に行き、佐々木家の除籍・改製原戸籍をすべて取ってきましたので北海道で取れるものはもうありません。また紫波町役場に残っていた定吉・久治・リヤの除籍も取り寄せることができましたので、今度はいよいよ実際に紫波町に行って、菩提寺を調べたり、現地に残っていらっしゃるはずの一族の方々にお会いしてみるのが次の課題です。とはいってもいつ行けるかどうかわかりませんが... (2002.9.4更新) |