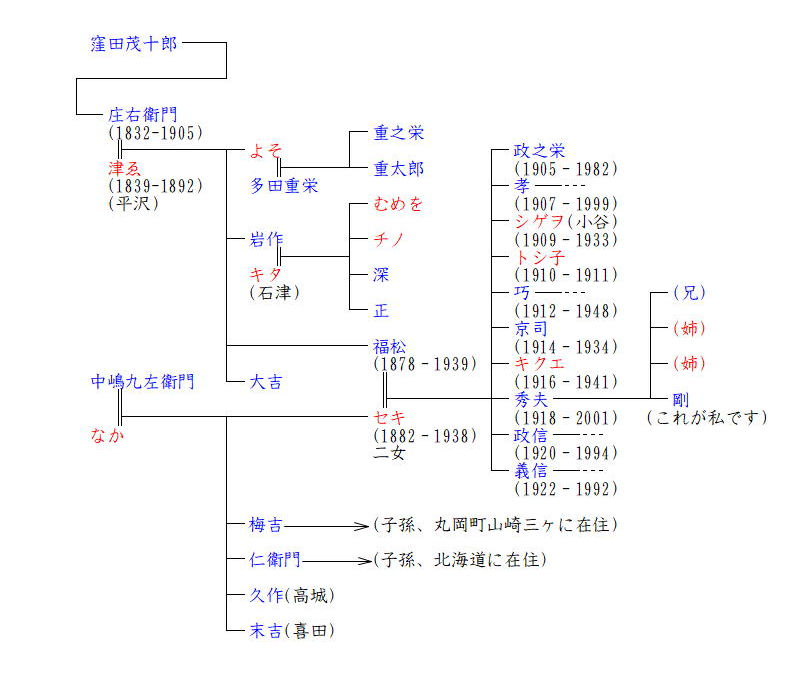

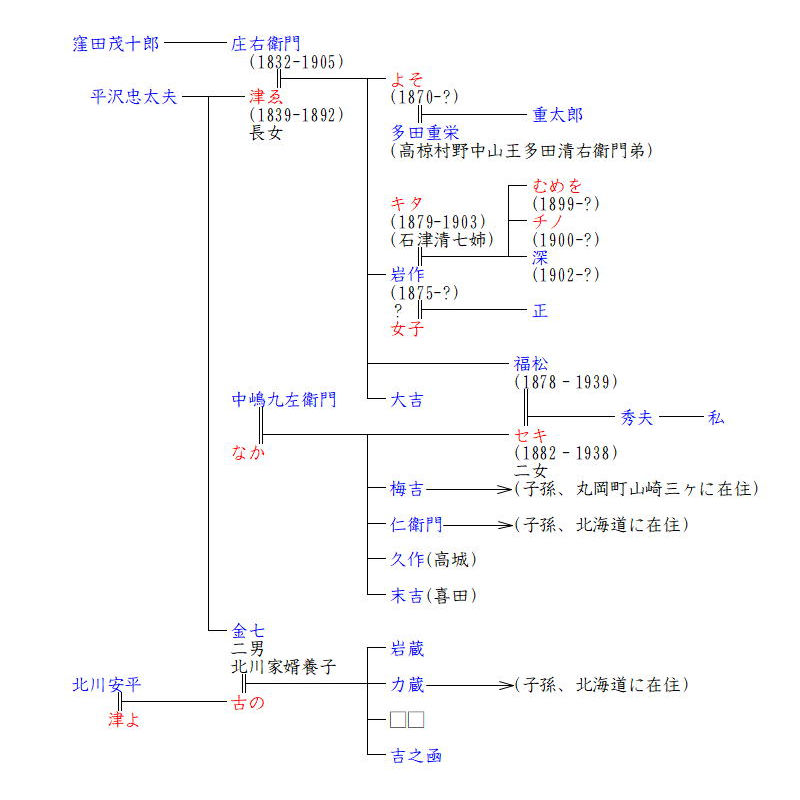

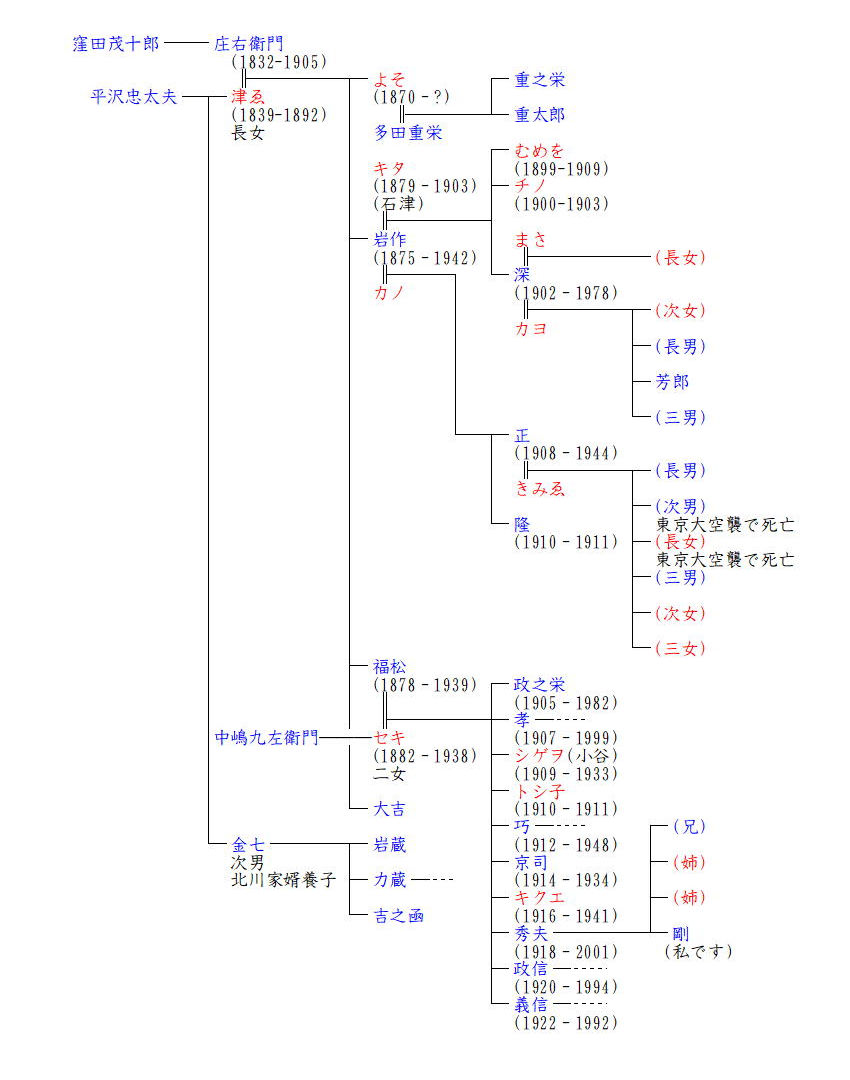

| 1.はじめに 私の苗字は「窪田」といいます。我が家のルーツは明治40年に祖父・福松が福井県から北海道に渡ってきたことに始まります。祖父は現在の福井県坂井郡丸岡町、かつての言い方でいうと「越前国坂井郡高椋村字油為頭(えちぜんのくにさかいぐんたかぼこむらあざあぶらためとう)」の出身です。(実はこの地名はNiftyの歴史フォーラム等でフッタに使っております(^^;)) まだ我が家のルーツについてしっかりと調べたことはないんですが、いままで父に聞いたことや先祖の地丸岡で見聞きしたことなどを、この機会にまとめてみたいと思います。 2.私の曾祖父・祖父 私の曾祖父・庄右衛門は丸岡町より取り寄せた除籍謄本によりますと、天保3年(1832)、高祖父・窪田茂十郎の長男として生まれております。翌天保4年(1833)3月には代替相続と除籍謄本にありますので、父茂十郎が早くに亡くなったのでしょうか? 詳しい事情はわかりませんが、庄右衛門は安政4年(1857)に同じ油為頭の平沢忠太夫の長女津ゑと結婚し、二人の間には三男一女が生まれましたが、明治25年(1892)に津ゑが死亡し、同38年(1905)には庄右衛門も死亡し、岩作が家督を継いでおります。 私の祖父・福松は除籍謄本によりますと、明治11年(1878)、窪田庄右衛門・津ゑ夫婦の次男として福井県坂井郡高椋村油為頭第八号二番地に生まれました。明治37年(1904)9月に油為頭第九号二十二番地に分家し、中嶋九左衛門の二女セキを妻としましたが、、農地は狭く、それよりは北海道に渡って一旗揚げようということで移住を決意したようです。そして妻セキと当時まだ幼児だった長男・政之栄、次男・孝を連れ、明治40年(1907)4月4日福井県坂井郡高椋村油為頭(現丸岡町)から、富山県伏木港より船で小樽の手宮に入港、汽車で江別まで来たそうです。 江別からは上川丸で石狩川をさかのぼり新篠津に来て、同じ油為頭出身の北川氏宅にて1ヶ月逗留、その後41線南6番地の荒れ地を借り受け、草葺きの小屋15坪をたて住まいとしたそうです。その4〜5年後道庁へ土地の払い下げ申請書を提出し、42線北5番地(現在、従兄の住宅になっています)に5町歩の払い下げを許可され開拓を始めたようです。 その後北海道で生まれた子どもたちを合わせ七男三女の子宝に恵まれました。 私の父・秀夫は福松・セキ夫婦の五男として北海道で生まれ、小樽で修業後、新篠津に戻り板金業を営んでいました。ということで、私は北海道に渡ってきてから三代目ということになります。以下に簡単に我が家の家系図を載せたいと思います。 《窪田家・中嶋家略系図》  3.祖父・祖母の親族 私の祖父・福松は庄右衛門の除籍によると四人兄弟で、長女のよそは高椋村野中山王の多田清右衛門の弟・重栄と結婚しています。長男の岩作が窪田の本家を継ぎ、高椋村四ツ柳の石津清七の姉・キタと結婚しましたが、この本家はのちに福井県を離れ東京の深川の方へ移ったということで、現在丸岡町に本家は残っていません。ですから、曾祖父の庄右衛門以前については除籍謄本でわかった高祖父・茂十郎の名以外は現在全く情報がありません。(祖母の実家中嶋家で聞いても窪田家についての情報は得られませんでした。) また、祖父の弟で三男の大吉は、東京に出て浪曲師をしていたが、のちに樺太にわたり、その後の消息については不明だそうです。 また、祖母セキは中嶋九左衛門の二女で、その兄弟は四人名前がわかっています。長男の梅吉の御子孫は現在も丸岡町内に在住してらっしゃいます。1994年に両親と丸岡町を訪れた時には、とても歓迎して下さいました。また、次男・仁衛門の子孫は北海道に渡り、現在でも親戚付き合いをさせていただいています。(※2019年追記:両親が亡くなってからはすっかりおつき合いがなくなってしまいました。) 4.我が家の家紋  さて我が家の家紋ですが、実は子どもの頃両親に聞いてみたことがありましたが、その時はわからないという返事でした。その後、本家の伯父(政之栄)が亡くなった時にその遺品を整理していたら、紋付きが出たのでそれで我が家の家紋がわかったそうです。 右の家紋がそうですが、「丸に三本足橘」というそうです。普通の橘紋と違うところは橘の根本の所が三本に別れているだけです。橘紋自体は橘氏や藤原氏の子孫などが使っているそうですが、そのヴァリエーションの一つのようです。この家紋は、大武氏(清和源氏:上総国)、木南氏、平石氏等が使っているそうですが、使っている家はそれほど多くはないそうです。 5.我が家の菩提寺 我が家の菩提寺は丸岡町の隣町・松岡町神明にある慶崇寺というお寺です。ここも8年前に訪れてお参りさせていただきました。その時に過去帳のうち窪田家関係のものを抜粋したものをいただいたんですが、次のような名前がありました。 (1)窪田庄右衛門 明治25年9月20日 釈尼有称 (2)?男・不明 明治36年8月16日 釈願石 (3)庄右衛門兄妻 明治36年11月20日 釈空証 (4)庄右衛門子? 明治38年7月29日 釈堅正 (5)庄右衛門子 明治38年11月19日 釈?秀 (6)窪田てり? 昭和20年3月10日 70才 釈妙顕 (7)窪田節子 同 14才 釈妙誓 これらのうち没年月日から(1)は庄右衛門の妻・津ゑ、(2)は岩作の二女・チノ、(3)は岩作の妻・キタ、(4)は庄右衛門のことではないかと推定できたのですが、(5)〜(7)がわかりません。 特に(6)・(7)は全く知らない名前でした。そこで、まず注目したのはこの二人の没年月日です。「昭和20年3月10日」というのはたしか東京大空襲のあった日です。ですから、てりと節子は東京の深川に移ったという岩作の家族で、東京大空襲に巻き込まれて亡くなり、福井県の菩提寺慶崇寺に葬ったのではないかと考えました。 そうすると、「てり?」というのは年齢からいって、名前のわからない祖父の兄岩作の妻、「節子」というのは岩作の孫、深か正の娘なのかもしれないと以前推測しました。 今回、庄右衛門の除籍を取り寄せたことから、岩作の妻はキタだということがわかりましたが、このキタは明治36年に亡くなっていますし、伯父や父の話では岩作には正という二男がいたことになっていましたが、庄右衛門が没した時点(明治38年)の除籍には正が載っていません。ということは岩作はキタの死後、後妻を迎えてその間に正をもうけたのではないか、てりというのはその岩作の後妻ではないのか?と改めて推測しました。 さてこの推測が正しいのかどうか、かえって謎が深まってきました。 6.先祖の墓? さてこれも両親と一緒に丸岡に行った時の話ですが、祖父が北海道に渡ってきた時に世話になった北川さんというお宅は今でも実家の近所にあるのですが、福井県に行くという話をすると、では是非うちの本家に寄ってきて欲しいといわれまして、油為頭にある北川さんの本家を訪ねました。その時には北海道からわざわざ来たということで歓迎して下さり、北海道の北川さんの話などをしたんですが、その時にうちの先祖の話を少ししてみましたが、窪田という苗字には心当たりがないと言われました。ただ、そういえば近くの墓地に「窪田」という苗字のものがあったような気がする、と言われました。この時には時間がなかったので調べなかったのですが、ひょっとするとうちの一族のお墓が油為頭に残っているのかもしれません。 7.丸岡町周辺の窪田姓・平沢姓・石津姓・多田姓 一番肝心なことを忘れておりました(^^;) 電話帳で調べてみると、現在丸岡町内に窪田姓の家が2軒あります。また油為頭に近く我が家の菩提寺の慶崇寺がある松岡町に1軒、丸岡町に隣接する金津町・春江町にそれぞれ16軒・10軒あります。これらの窪田姓の家と我が家の祖先との関係を調べることも大事なことでしょう。(詳しくは次ページの「北陸の窪田姓」を参照。) また今回、庄右衛門の除籍を取り寄せたことで、曾祖母・津ゑが同じ油為頭の平沢家の出であること、祖父の兄嫁キタが高椋村四ツ柳の石津家の出であること、そして祖父の姉よそが嫁いだ多田家が高椋村野中山王の出であることがわかりましたので、電話帳ソフト「写録宝夢巣」で調べてみた所、現在、平沢姓は丸岡町内に4軒あり、油為頭にはいませんが、油為頭の近くの末政に2軒あること、また石津姓は丸岡町内に23軒あり、その中でも四ツ柳に5軒あること、さらに多田姓も丸岡町内に10軒あり、野中山王に1軒あることがわかりました。これらの家と我が家の祖先との関係を調べるのも、今後の手がかりになるかもしれません。 8.今後の課題 さて長々と我が家のルーツについてお話ししてきましたが、実は戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せたのは最近のことで、現地に行って調べるところまでまだいっていません。ここ数年で父の兄弟が次々と亡くなり、とうとううちの父も昨年の末に亡くなってしまったため、北海道に於ける窪田家の第二世代の十人兄弟がすべて亡くなってしまいました。取り寄せた除籍から高祖父の名が「茂十郎」だということがわかったのもついこの間のことで、父が生きていたらさぞ喜んでくれたのではないかと思うと、ぐずぐずしていたことが悔やまれてなりません。今まで滞っていたルーツ探しをこれから少しでも取り組んでみようと考えています。 そこで今後の課題を、まとめてみました。 (1)再度菩提寺を訪ね、過去帳等、他にも情報がないか聞く。 (2)油為頭にあるかも知れない我が家の墓探しをする。 (3)東京深川に移ったという本家の子孫を捜す。 (4)東京大空襲について調べる。 (5)丸岡町及び周辺の窪田姓との関係を調べる。 (6)丸岡町の平沢姓・石津姓・多田姓と我が家の先祖との関係を調べる。 取りあえず、こんな所でしょうか。もしこのページをご覧になった方で、何か情報あるいはアドバイス等がありましたら、教えていただければ幸いです。(2002.9.8更新) 9.北川家との関係 実は、その後上記の課題につきましては全く進んでおりません(^^;) ですが、別の件で一つ謎が解けました。2で書いたように、私の祖父・福松は北海道に渡った際に同じ油為頭出身の北川金七氏宅に世話になり、その後土地の払い下げを受け開拓を始めたのですが、これは同郷ということで世話になったと考えていました。 ところが、以前父母にもらった実家の自治会の開基100年記念史(巻末に「家族紹介」として各家族の家史・家系が載っている。)をぱらぱらとめくっていたところ、北川金七さんの経歴の所に「平沢忠太夫の二男として出生」し、同郷の北川家の婿養子となると書かれていたのです。平沢忠太夫といえば、私の曾祖母津ゑの父親です。つまり、金七さんと津ゑは兄弟で、祖父の福松にとっては伯父(叔父?)というわけです。 ただの同郷というわけではなく親戚だったからこそ頼ってきた、あるいは北川さんが北海道に渡ったのが明治37年(1904)とのことですので、その話を聞いて祖父は北海道に渡る決心をしたのかもしれません。 以上のことを踏まえて、我が家の北海道移住以前の親族関係を系図にまとめてみました。  【参考文献】 「一世紀の歩み 中篠津開基100年記念史」(中篠津開基100年記念事業実行委員会/編集・発行) (2005.9.17更新) 10.窪田家本家を発見! 前回の更新がもう5年以上も前。ルーツ探索の方もすっかり滞っておりますが、昨年進展がありましたので、遅ればせではありますが報告させて頂きます。 「3.祖父・祖母の親族」の項で祖父・福松の兄で窪田の本家を継いだ岩作が東京の深川に移ったということを書きましたが、この岩作のお孫さんと昨年連絡を取ることができました。きっかけはひょんな事です。 以前からこのルーツの部屋でも紹介している、NTTの電話帳データをCD-ROM化した『写録宝夢巣』(Ver.5)というPCソフトがあります。これは苗字や姓名で検索すると、電話帳データを検索して一覧で表示してくれたり、検索した苗字の分布を表示してくれるというルーツ探しにとっては優れもののソフトです。 以前、このソフトで東京都の窪田姓を検索したこともあったのですが、その時にはその数の多さにあきらめてしばらく封印(?)していました。 ところが昨年あらためて深川が現在の江東区の一部になることを確認し、このソフトで江東区の窪田姓を検索したところ、岩作の長男と同姓同名の「窪田 深」さんという方がいるではありませんか!あらためて近所の道立図書館で最新の東京都江東区の電話帳を見てみると同じ住所に「窪田芳郎」さんという方を見つけました。 ひょっとすると深さんの息子さん(つまり私の又従兄弟)かもしれないという思いと、そんな上手く見つかるわけがないという思いが交錯し、しばらく悩んだ末、私が今まで集めた除籍謄本等を同封し、お手  紙を出してみることにしました。 紙を出してみることにしました。そして数日後、芳郎さんから一通のメールが来ました。まさに岩作さんの孫であるとのことで、背筋がぞくぞくするほど感激しました。後ほど芳郎さんから東京の窪田家の除籍謄本の写しが送られてきましたが、それによると確かに東京大空襲で亡くなられた方はいるけれど、「5.我が家の菩提寺」に書いた二人の名前とは全く違う方でした。となると我が家の菩提寺・慶崇寺の過去帳に名前が載っていたお二人の方は、我が家とは関係のない方なのでしょうか? また一つ謎ができてしまいました。 また芳郎さんの情報によると、東京の窪田家の家紋は「抱き沢瀉」(右画像参照)だそうで、ひょっとすると我が家が家紋と思っていた「丸に三本足橘」(4.を参照)は間違いだった可能性も出てきました。 それでは、芳郎さんにいただいた除籍謄本を元に、東京と北海道の窪田家の系図を再編してみます。  (2011.1.5更新) |