《二本松畠山氏》   |

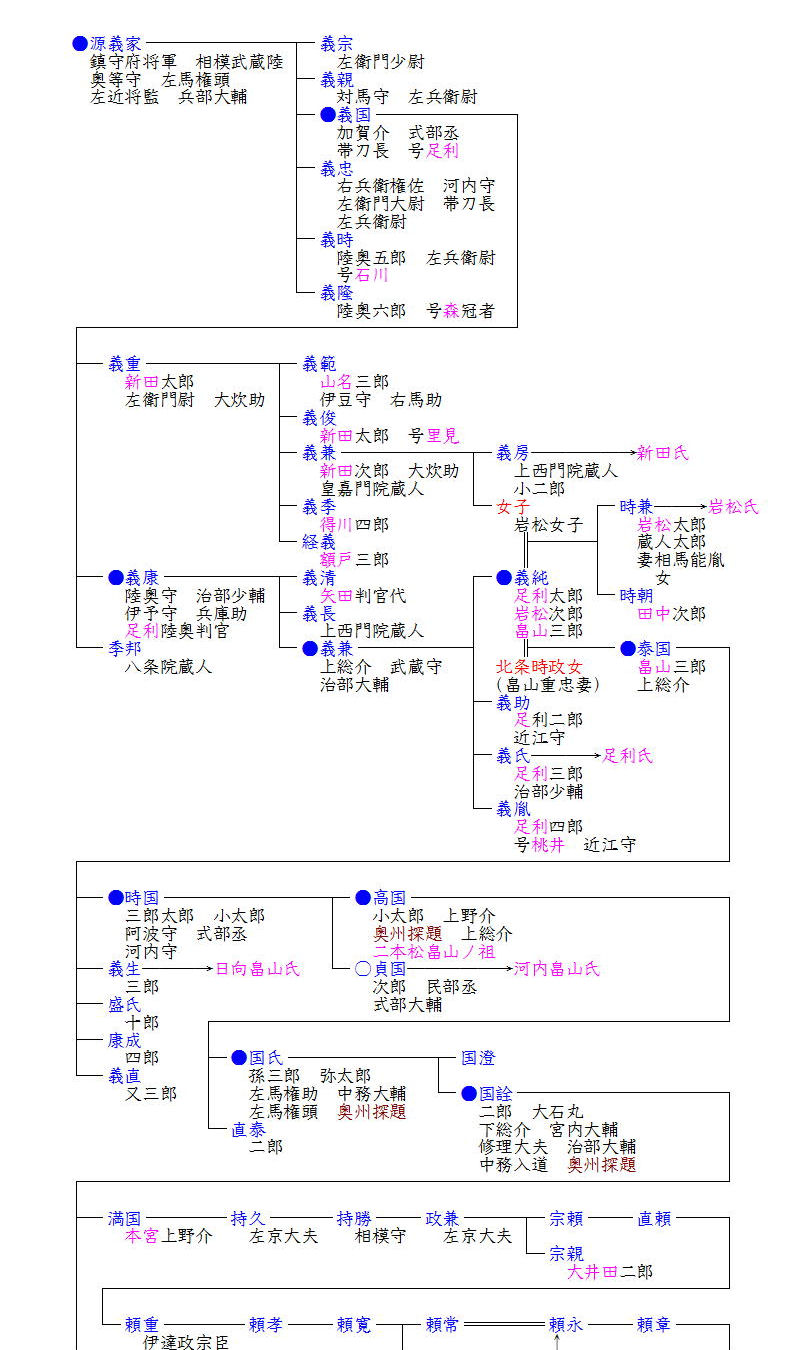

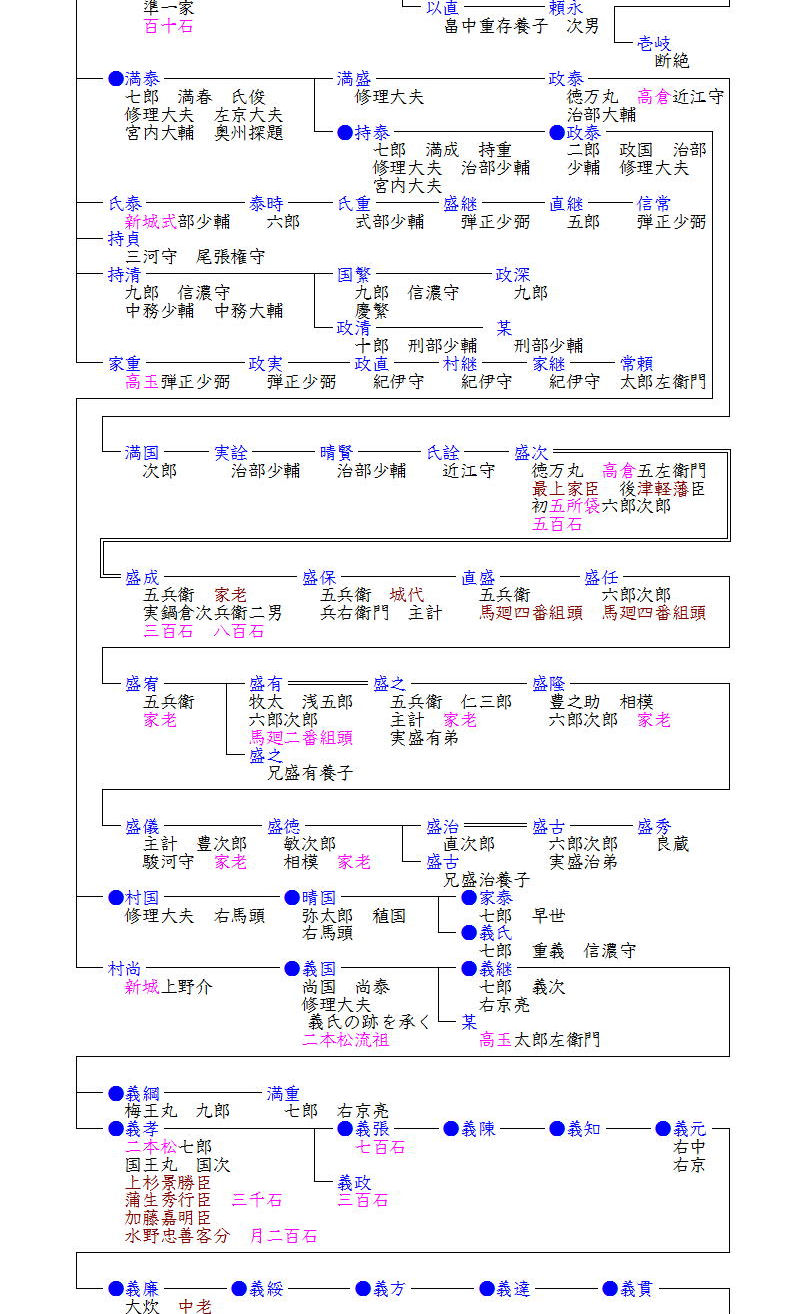

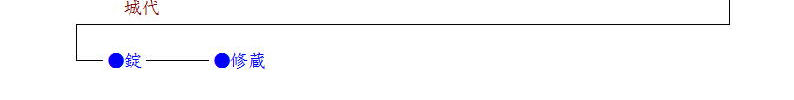

| 二本松畠山氏は名門中の名門で源姓足利氏の系統です。足利義兼の子義純は長男でしたが庶子であったため、足利宗家の家督を継ぐことはできず、父義兼は従兄弟の新田義兼のところに入り婿させ岩松氏を起こしました。しかし畠山重忠が誅殺されると、その未亡人(北条政子・義時の妹)へ義純を入り婿させ畠山の名跡を継がせることになりました。(この辺の事情についてはこちらも参照してください。) 四代高国の時代になると南北朝時代を迎え、高国は吉良貞家とともに奥州探題に補され奥州に下向し石塔氏にかわって南朝方の伊達氏・田村氏らに当たることとなりました。そのうち中央で足利尊氏・直義兄弟が争う「観応の擾乱」が起こると直義方に付いた吉良貞家は尊氏派の畠山高国を攻め、高国・国氏親子は共に討ち死にしました。 その後、国氏の嫡子国詮は二本松を拠点として奥州探題職を受け継ぎ、満泰の時に二本松城を築きました。そして戦国の時代となると足利政権を背景とした二本松畠山氏は衰退に向かい、義国の代には安達半郡、安積半郡をようやく知行し、芦名氏の下風に属するようになりました。 そして十五代義継は、塩ノ松城の大内定綱を保護したことから伊達氏の攻撃を受けることとなり、二本松のわずか五村の保有を許されるとの条件で降伏を許されました。伊達輝宗に会見後、義継は輝宗を拉致して逃亡しましたが、伊達家臣団に追いつかれ、輝宗と差し違えて死にました。 父の仇を報ずるため、伊達政宗は二本松城に押し寄せましたが、畠山氏は義継の遺児義綱をもり立て籠城したので、この時は成功しませんでしたが、その後畠山家中でも内部分裂が起こり、無血開城を条件に天正14年7月二本松城を明け渡しました。義綱は、その後会津に逃れましたが、天正17年蘆名盛重(義広)のために殺害されました。 その後は義綱の弟義孝が二本松の名跡を継ぎ上杉家・蒲生家などを経て最終的には岡崎藩水野家の客分となり、子孫は水野家の重臣となりました。二本松家歴代の人物の中でよく知られるのが二本松大炊義廉です。彼は、水野家が唐津へと転封となった後、中老・城代に登用されましたが、老中となることを欲した藩主忠邦が唐津から浜松への移封を工作すると、藩内の総意を代表して移封反対を上申しました。しかし、忠邦の取り上げるところとならず、義廉は痛憤に耐えず自宅にて自決したそうです。 二本松宗家以外にこの一族の末裔として知られるものの一つに、仙台藩伊達家に仕えた本宮氏があります。本宮氏は畠山国詮の庶長子満国を祖としますが、頼重の代に伊達政宗に仕え準一家に列し百十石を知行しました。しかし壱岐の代に家名断絶となってしまいました。 あと一つは津軽藩士となった高倉氏があります。高倉氏は満泰の孫高倉近江守政泰を祖とし、その子孫高倉五左衛門盛次が最上義光の家臣を経て津軽信枚に召し出されたのに始まります。盛次は世子信義の傅役を務め、以後高倉氏は代々重臣を務めましたが、中でも知られているのは九代目相模盛隆です。盛隆は用人から家老となりましたが、当時の藩主信順は「夜鷹殿様」と呼ばれるほど遊興に耽り再三にわたる諫言も聞き入れられませんでした。盛隆は思いあぐねたあげく、諫書を残して切腹して果てました。信順は大いに後悔したものの、いつしか再び放逸に返り結局四十歳にして隠居させられてしまいました。 何だか二本松一族はこういう損な役回りが回ってくる一族のようですね(^^;) ※水野家臣二本松氏については筈衛さんから情報を頂きました。どうもありがとうございます。 《はじめに戻る》 |