《葛西氏》    |

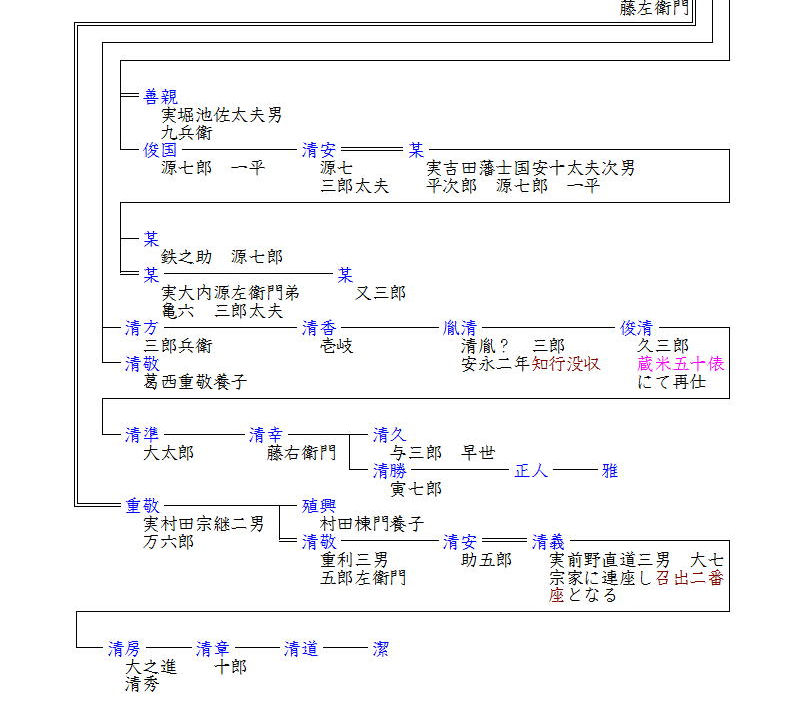

| 葛西氏は宮城県北部から岩手県南部にかけてを領した中世大名で、その祖は桓武平氏豊島氏流、畠山一族等と先祖を同じくする武門の名門です。 その祖・葛西清重は文治5年の奥州征伐の功で源頼朝から伊沢・江刺・磐井・気仙・牡鹿・本吉の諸郡を得ました。(その子孫は登米・桃生郡をも併せて領しました。) 清重は「奥州惣奉行」の職を与えられましたが、数年後に奥州に代官を置き鎌倉へ帰りました。 ところで葛西氏に関しての大きな問題としてその系譜の問題があります。同氏の系譜は十数本ありますが、「大槻氏考証葛西系図」「仙台葛西系図」などに代表される「系図A」と「盛岡葛西系図」「高野山五大院葛西系図」に代表される「系図B」に大別され、その記述に異同が激しく、全く別の系譜を見るようです。 これはおそらく戦国時代に当主が二本立てとなる時期があり、それぞれが独自の系譜に固執した結果だと思われます。 葛西氏が、奥州に本格的に移動したのは鎌倉末期と思われ石巻城(石巻市)を拠点としました。南北朝時代ははじめ葛西清貞らが南朝方の忠臣として石巻城を南朝の拠点とすべく画策しましたが、清貞の死後は挫折し興国年間(1340〜1346)に北朝に転じたようです。 葛西氏の居城ははじめ石巻城で室町末期に寺池城(登米町)に移動したというのがかつての定説でしたが、どうやら室町時代にはこの二つの府城が並列的に機能していたようです。その結果上でも触れたように、「石巻系」と「寺池系」の二つに分かれ主導権を争っていたようです。14代晴重以降はその内紛も収束していきましたが、家臣の反乱などで葛西氏の領国経営は常に不安定でした。天正16年(1588)に重臣浜田氏の反乱を鎮圧して以降はようやく平和が訪れたかに見えましたが、同18年(1590)豊臣秀吉の小田原征伐に葛西晴信は参陣せず、所領没収の憂き目を見ることとなりました。晴信は豊臣家奥州仕置軍に敗れ自刃したとも伝えられますが、加賀藩に流浪し慶長2年(1597)に没したとの記録も残っています。 晴信以降の葛西一族としては南部藩に仕えた信景(延景)と仙台藩に仕えた重俊が知られています。 信景は晴信の子とも弟とも伝えられていますが、南部利直に仕えて七百石を知行し、その子孫は葛西正兵衛家・葛西軍平家・葛西三吾家・葛西岩五郎家などに別れています。 重俊は晴信の弟胤重(信定?)の子と伝えられ、伊達政宗に仕え千石を給されています。重俊の長男重信は政宗の長男秀宗に従い伊予宇和島へと渡り、その子孫は宇和島藩士となっています。また重俊の次男俊信ははじめ六百石でしたがのち加増され父と同じく千石を領し、準一家に列しています。葛西宗家は、その後重利の弟重安が別家し、清方・清香・清胤(胤清)と続きましたが、安永2年に知行没収となりました。しかし胤清の子俊清が文化13年蔵米50俵にて再仕となり、以後代々続き維新を迎えました。 重安の別家は百石を分与され召出家となり続きましたが、安永年間清義の代に葛西宗家に連座して召出二番座となりました。 《はじめに戻る》 |