《大道寺氏》     |

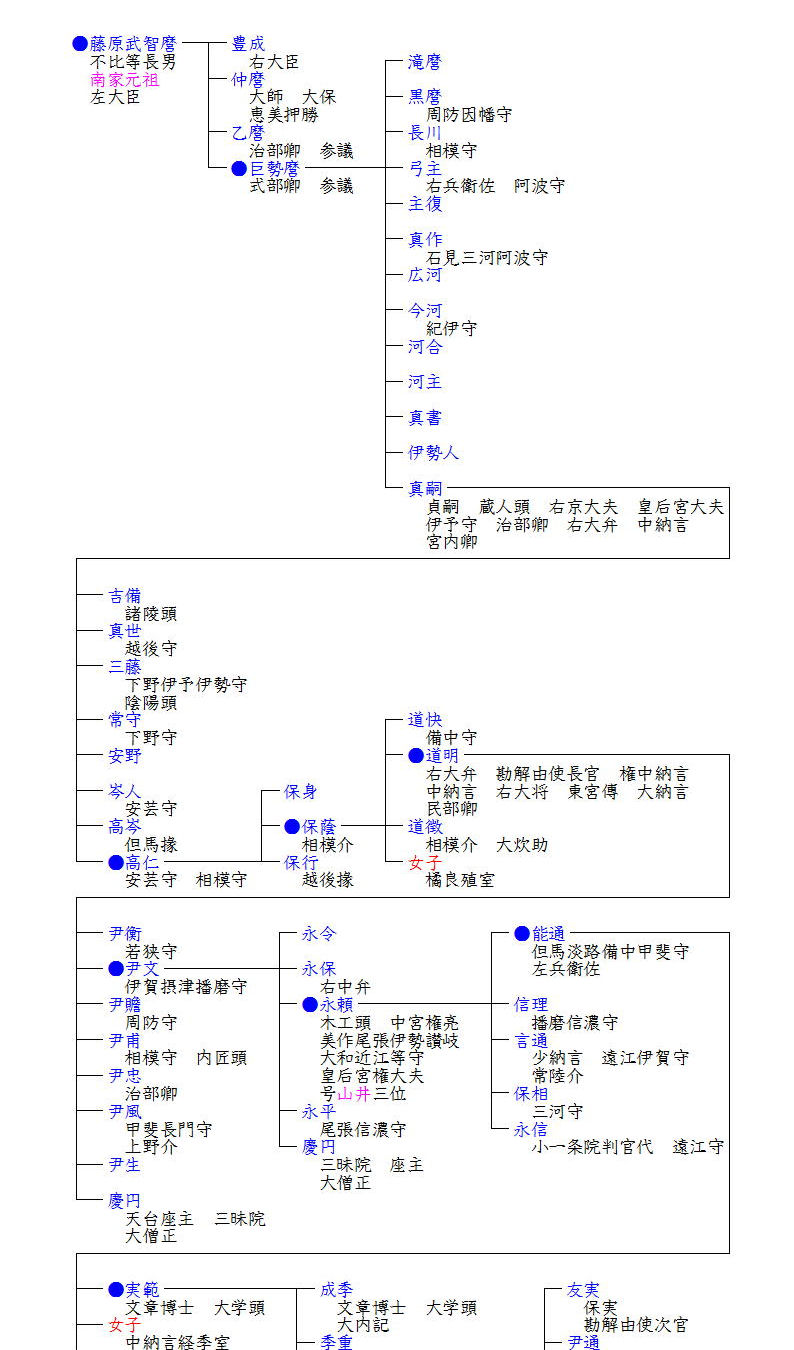

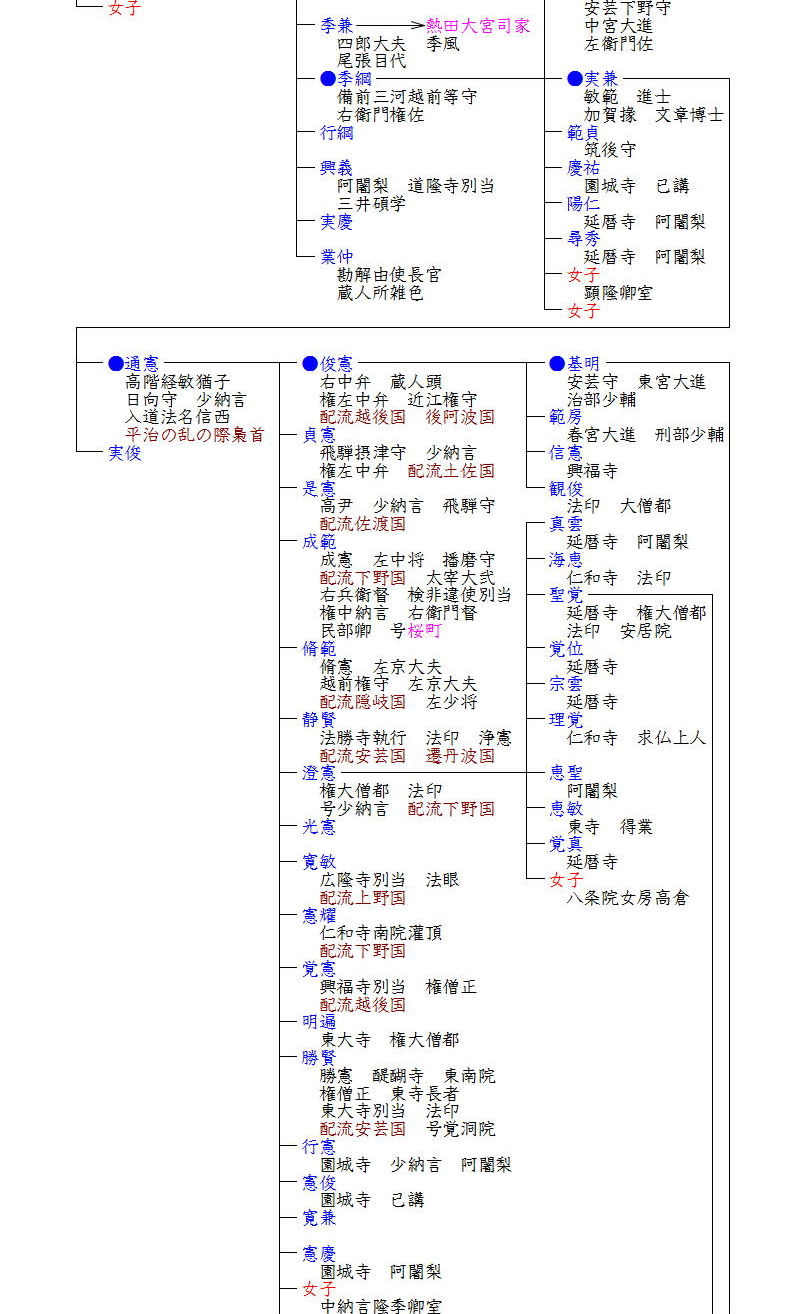

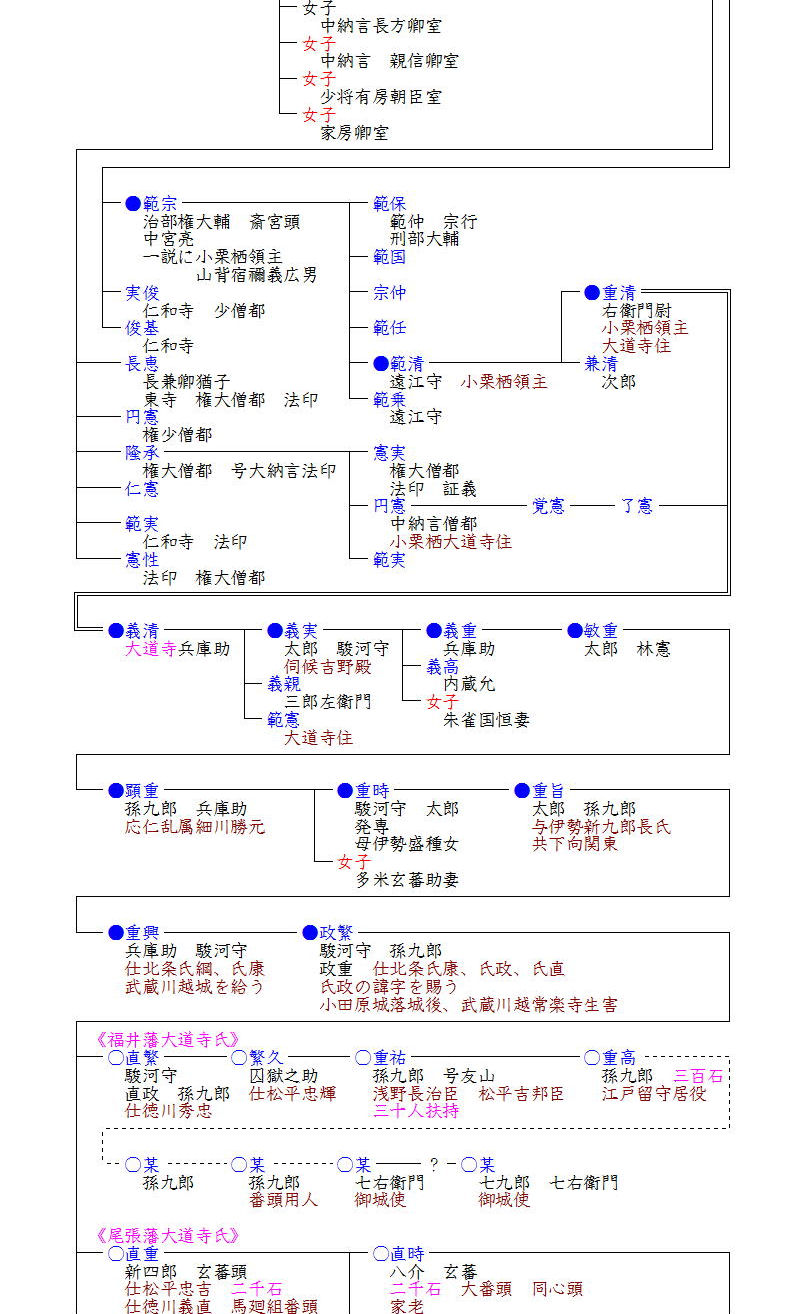

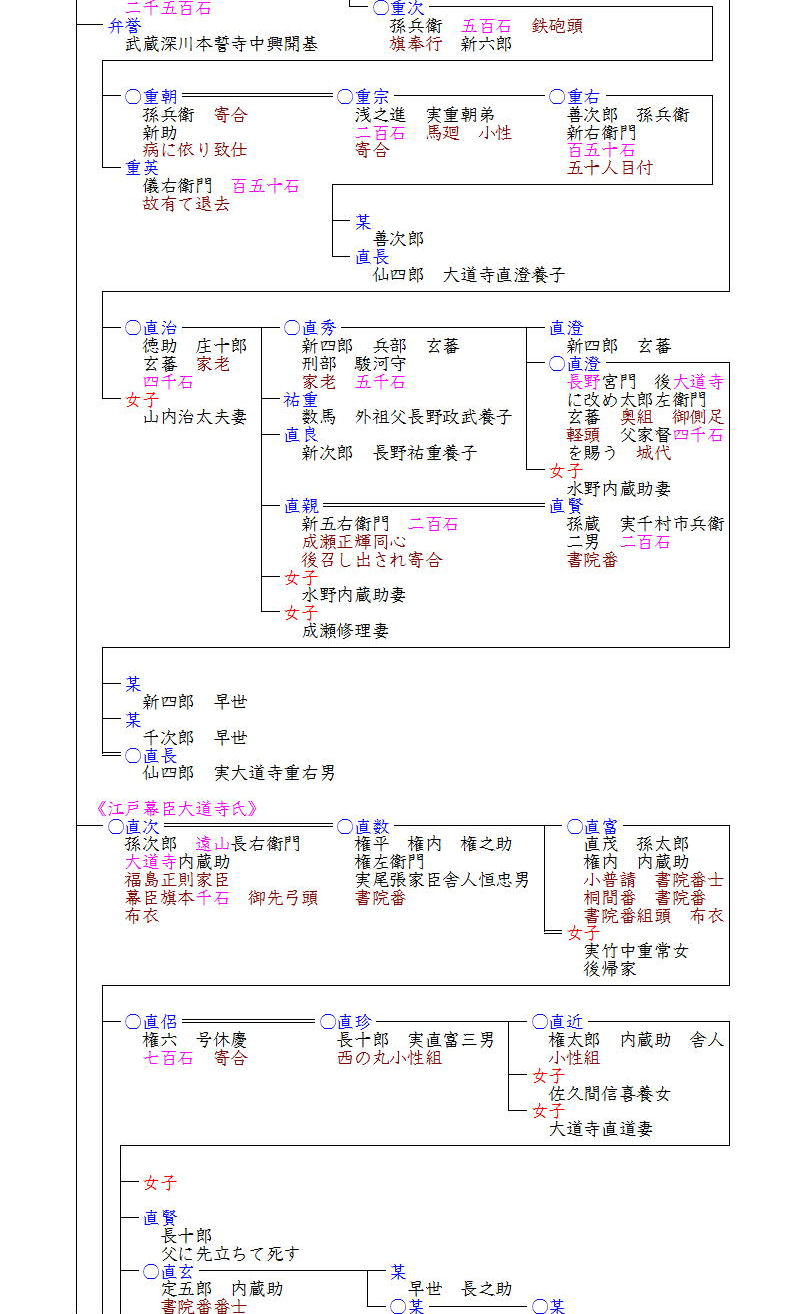

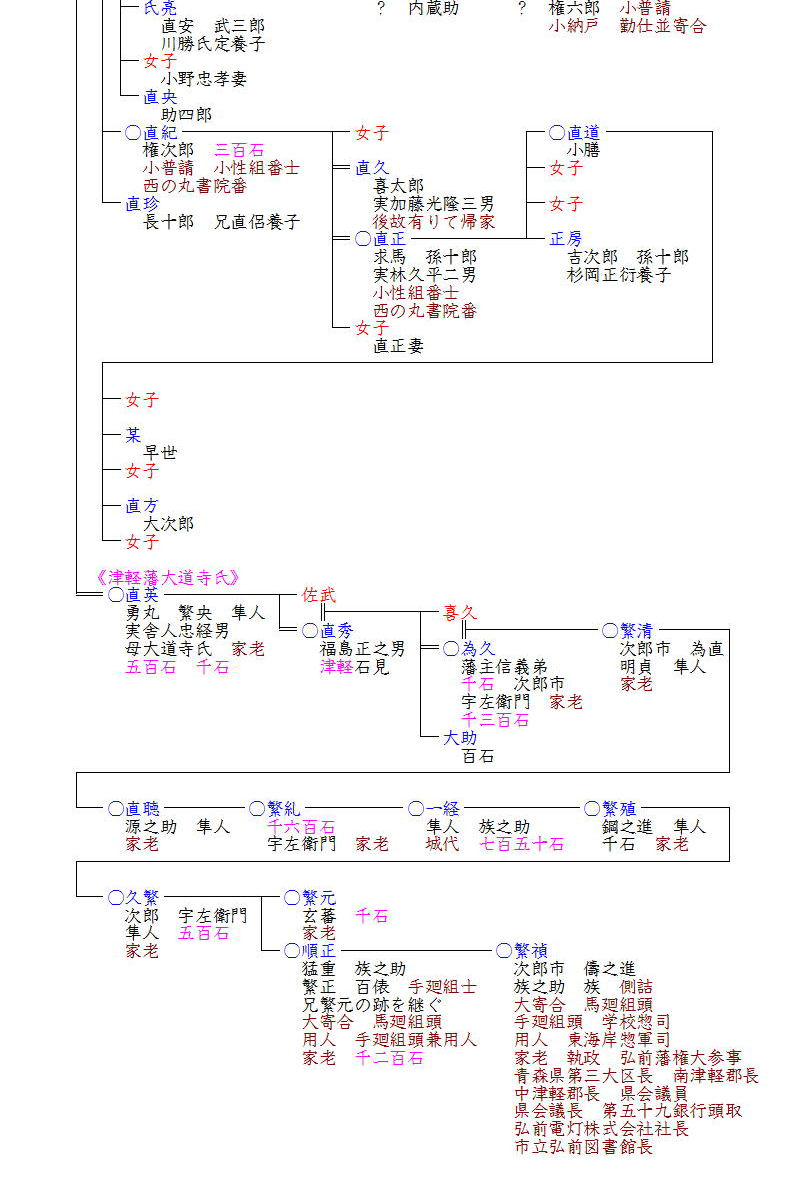

| 大道寺氏は戦国大名・後北条(小田原北条)氏の重臣を務めた家柄で、その出自は藤原南家貞嗣流とも桓武平氏維衡流とも言われています。『古代氏族系譜集成』所載の系図では後白河院の近臣・藤原通憲(信西)の末裔である義清を祖とし、小栗栖の領主でその地名から大道寺と称したとしています。 桓武平氏維衡流というのは、重時(発専)が伊勢盛種の娘を母とするところから仮冒したものとみられますが、いずれにしても重時、そしてその子重旨に至るまでの系譜は明かではありません。 伊勢新九郎長氏(北条早雲)が駿河に下った時に同行した仲間が六人いたといわれ、その子孫は御由緒家と呼ばれ重んじられたと云いますが、前記の重時(発専)または重旨がその一人大道寺太郎といわれています。これは上にも書きましたが、重時の母が伊勢盛種の娘であること、つまり早雲と重時が従兄弟であることから同行したと思われます。また大道寺氏の系図を見ると、重時の妹が多米玄蕃助の妻になっていますが、上記の六人の仲間の一人に多目権兵衛がいますので、多目権兵衛も縁戚だったのかもしれません。 いずれにしても重旨の子・重興は武蔵川越城を、その子政繁(政重)は上野松井田城を任され、重臣として後北条氏を支えていました。 しかし、豊臣秀吉の小田原攻めに際して政繁は松井田城を守っていたものの前田利家らの猛攻で開城し、その後は先鋒として忍城攻めに加わりますが、小田原開城後に北条氏政等とともに切腹を命じられました。 その後、大道寺一族は全国に散らばり、政繁の長子直繁は二代将軍徳川秀忠に仕え、その子繁久は秀忠の弟松平忠輝に仕えましたが、忠輝の改易後は浪人となって越後で没しました。繁久の子重祐(友山)は初め浅野長治に、次いで会津藩主松平正容に仕えましたが、正容に疎んぜられて武蔵国岩淵に隠棲、のち福井藩主松平吉邦に仕官しました。友山は小幡景憲・北条氏長・山鹿素行らについて甲州流の兵法を学んだ兵法家でした。そしてその子重高は三百石を知行し江戸留守居役も務めており、その子孫は幕末まで福井藩士として代々続きました。 また政繁の次男直重は、将軍秀忠の同母弟松平忠吉、そしてその死後はその弟で尾張徳川家祖の徳川義直に仕え、その子孫は尾張藩士として代々続きました。また、『愛知県姓氏歴史人物事典』によると、『九十九之塵』には直重の弟という新十郞直政を祖とする系が載り、その当主の名が大道寺玄蕃直寅で、3500石を知行したとあるそうですが、「玄蕃」という通称から直重の系のような気もしないでもありません。また尾張国知多郡内海(南知多町)にも直重を祖とする系があり、十二代という大道寺直之は明治期に県会議員・衆議院議員を務め、明治38年日露戦争で戦死したそうです。 政繁の四男直次は、後北条氏の没落後は遠山長右衛門を名乗り黒田孝高・豊臣秀次・福島正則に仕え、正則の改易後は三代将軍徳川家光に召し出され幕臣旗本となり、大道寺姓に復しています。その子孫は七百石と三百石の旗本として明治維新まで続きました。 そして政繁の養子直英は御北条氏の没落後駿河に住み。のち尾張の徳川義直のもとに寄食し、大坂冬の陣には義兄直重とともに義直に従って出陣しました。その際に津軽信枚に出会って、大坂の陣後その家臣となり、奉行職(家老)に任命されています。男子がなかったため長女佐武の婿に津軽石見直秀を迎え養子としました。直秀は福島正則の嫡子正之と徳川家康の養女満天姫の子で、母が福島氏改易によって離縁となり、津軽信枚に再嫁した時に連れ子として津軽に来て信枚の養弟に遇されていました。しかし寛永13年(1636)福島家再興を志して江戸へ上ろうとした直前に急死し(直秀の行動が津軽家に災いとして及ぶのを恐れた母満天姫が毒殺したとも云う)、直秀の家督は孫喜久の婿に迎えた為久(藩主信義の実弟)が継ぎました。以後大道寺氏は代々津軽藩の家老をつとめる重臣として続き、明治維新を迎えました。 《はじめに戻る》 |