《後北条氏》        |

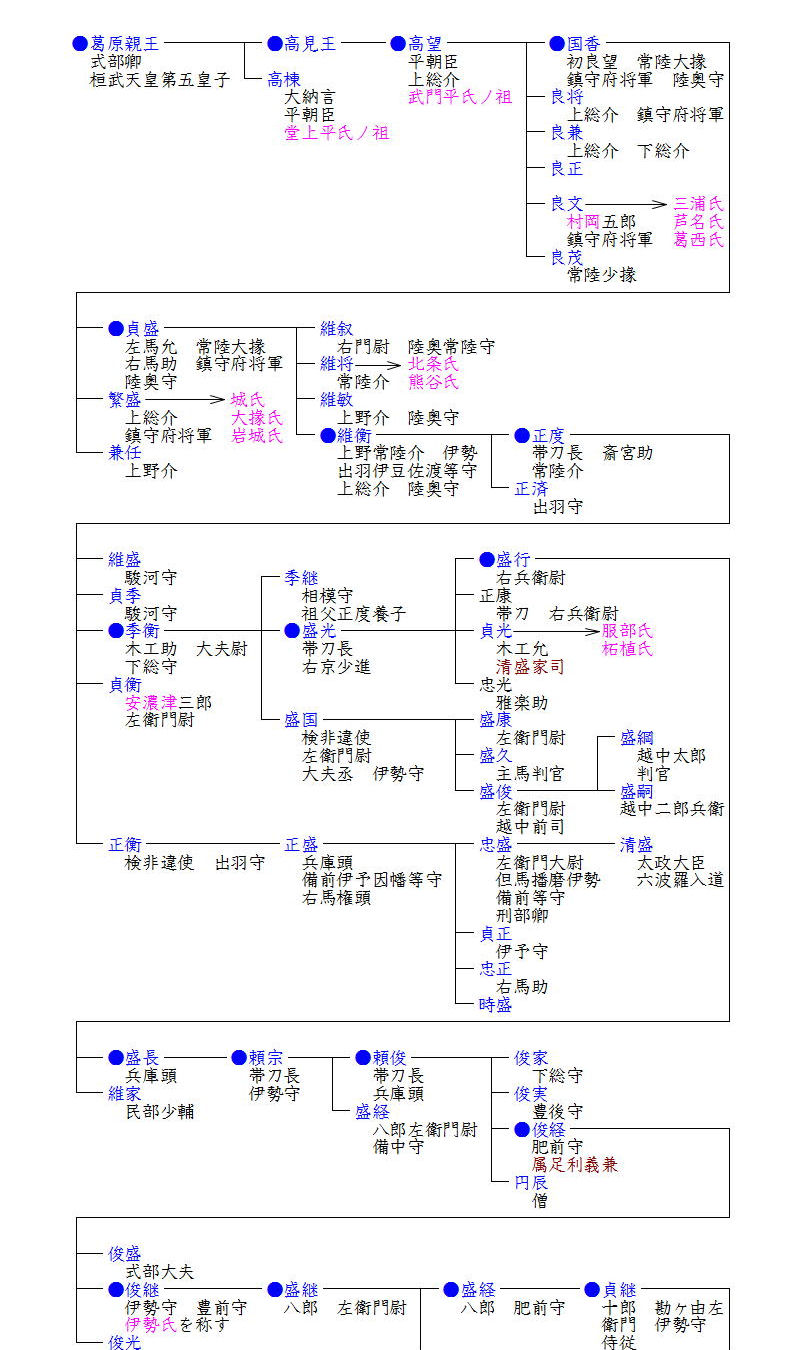

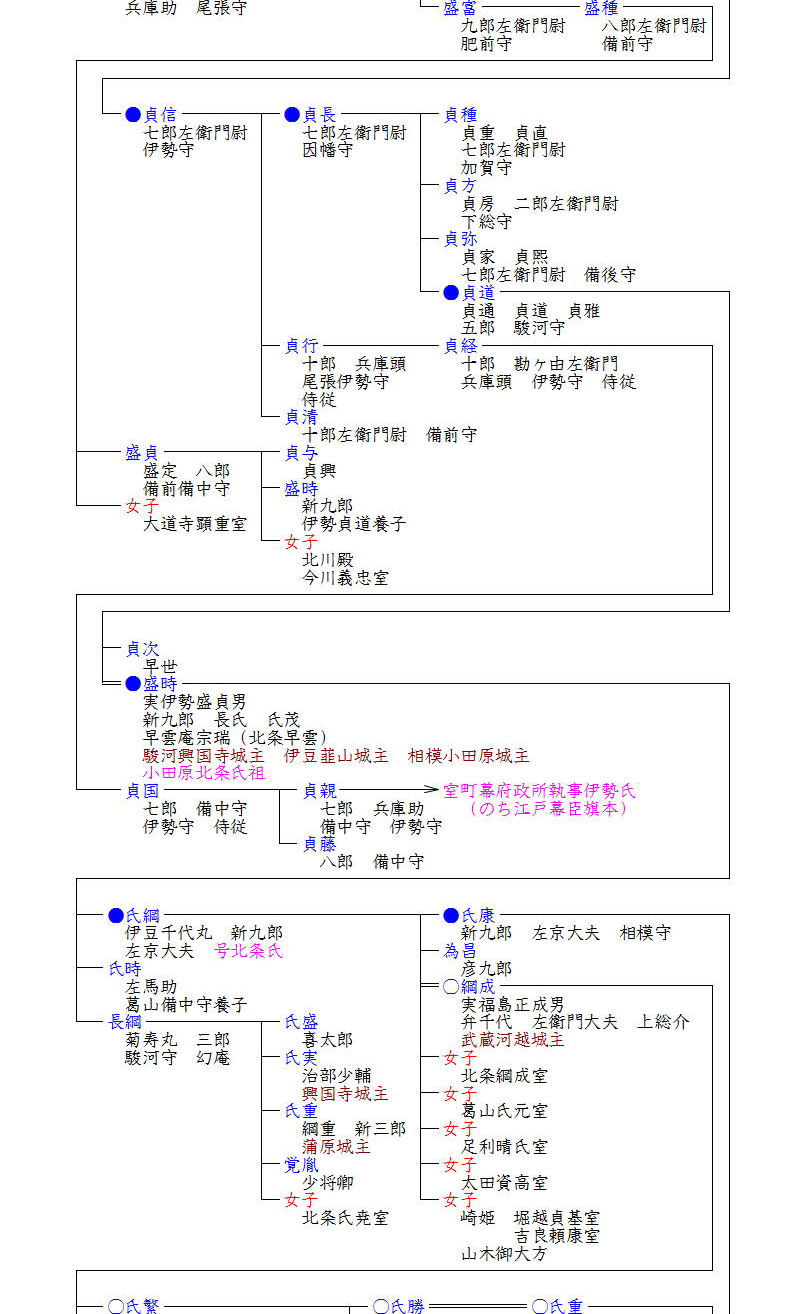

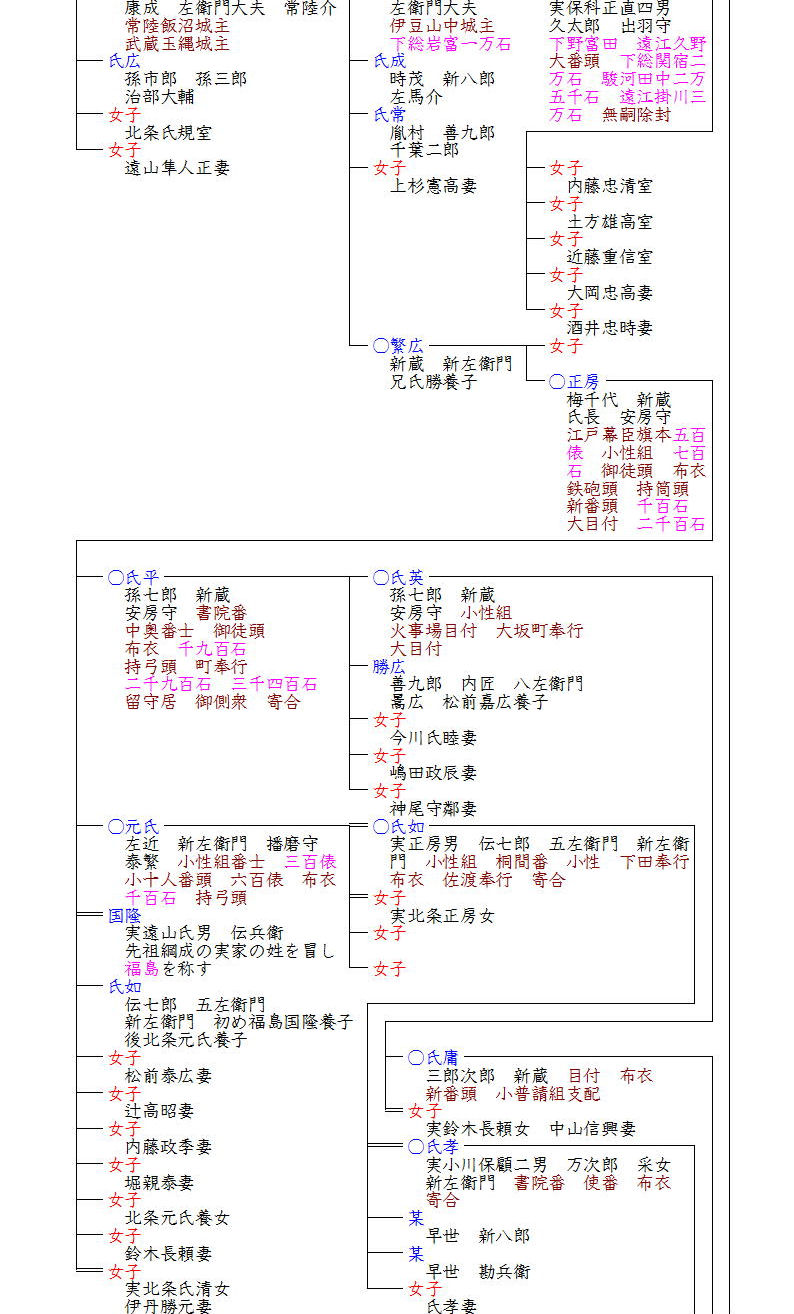

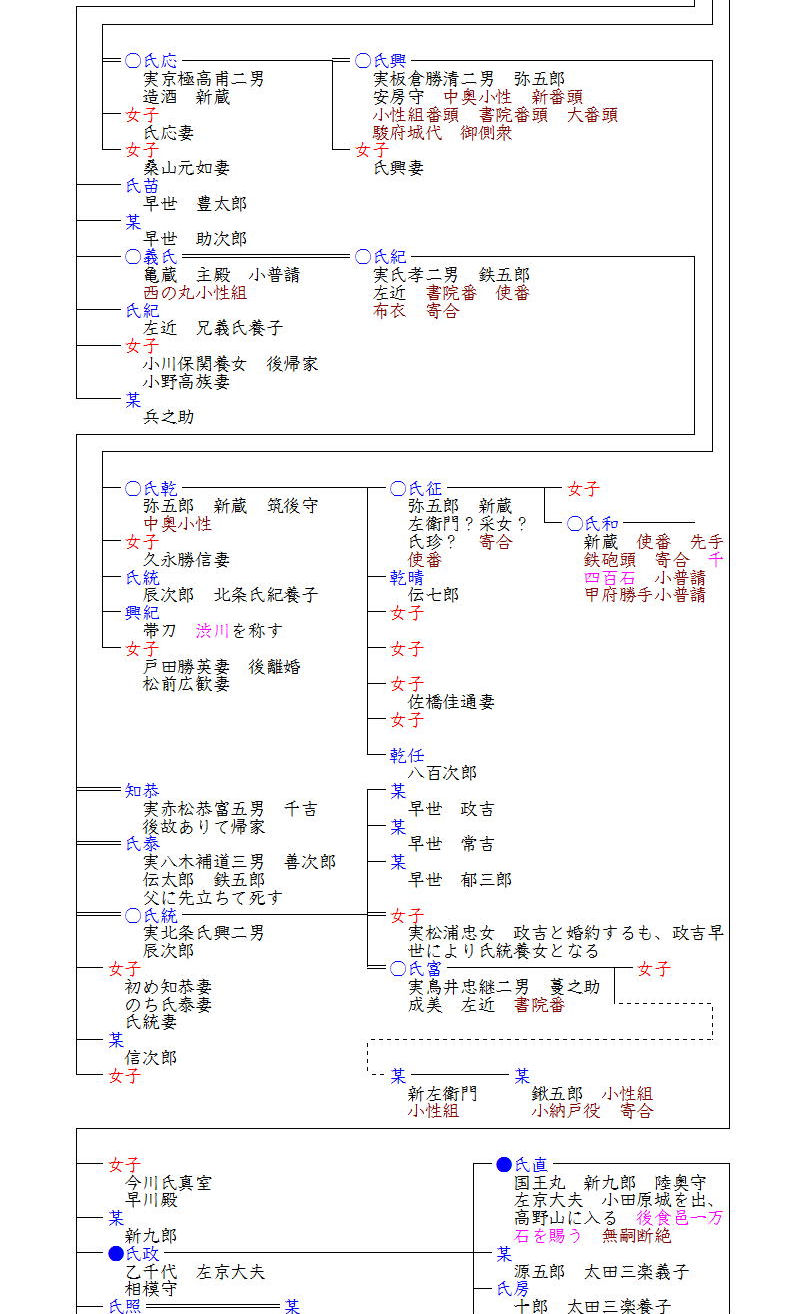

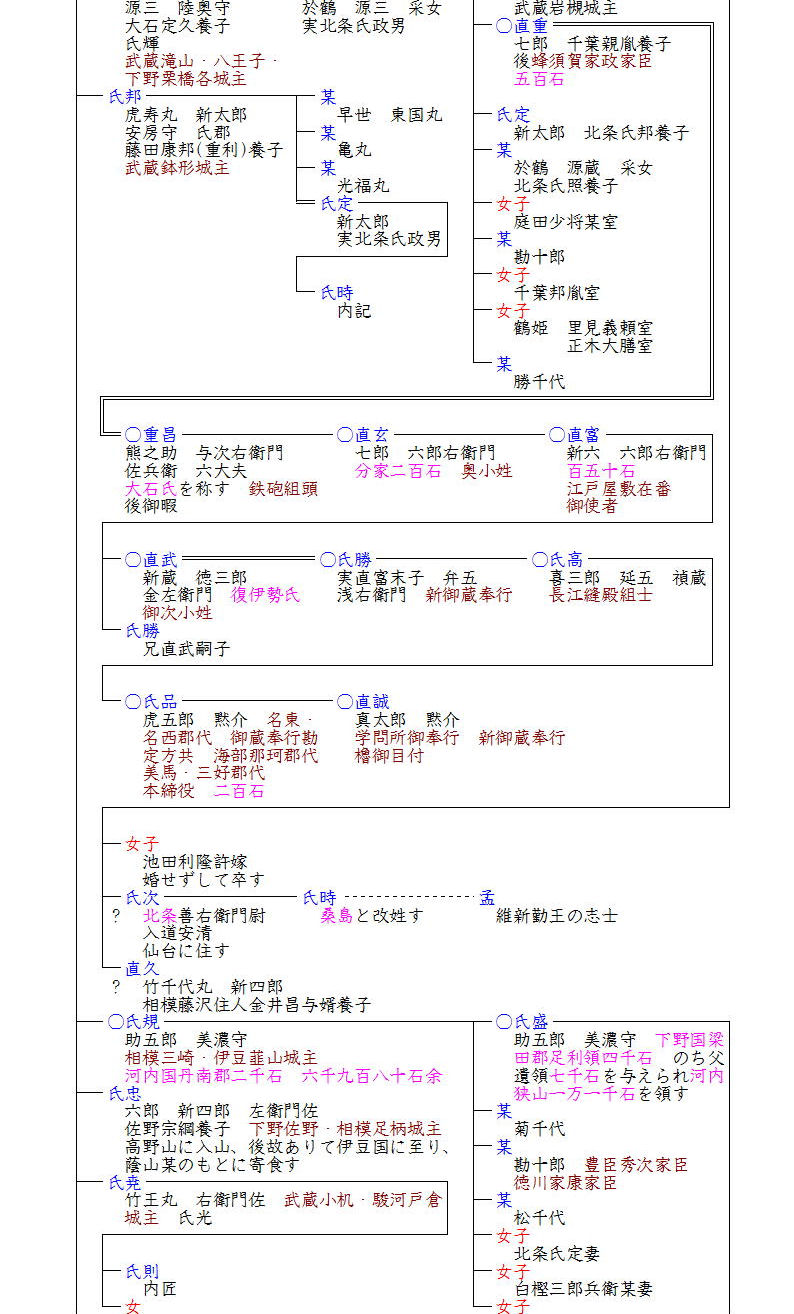

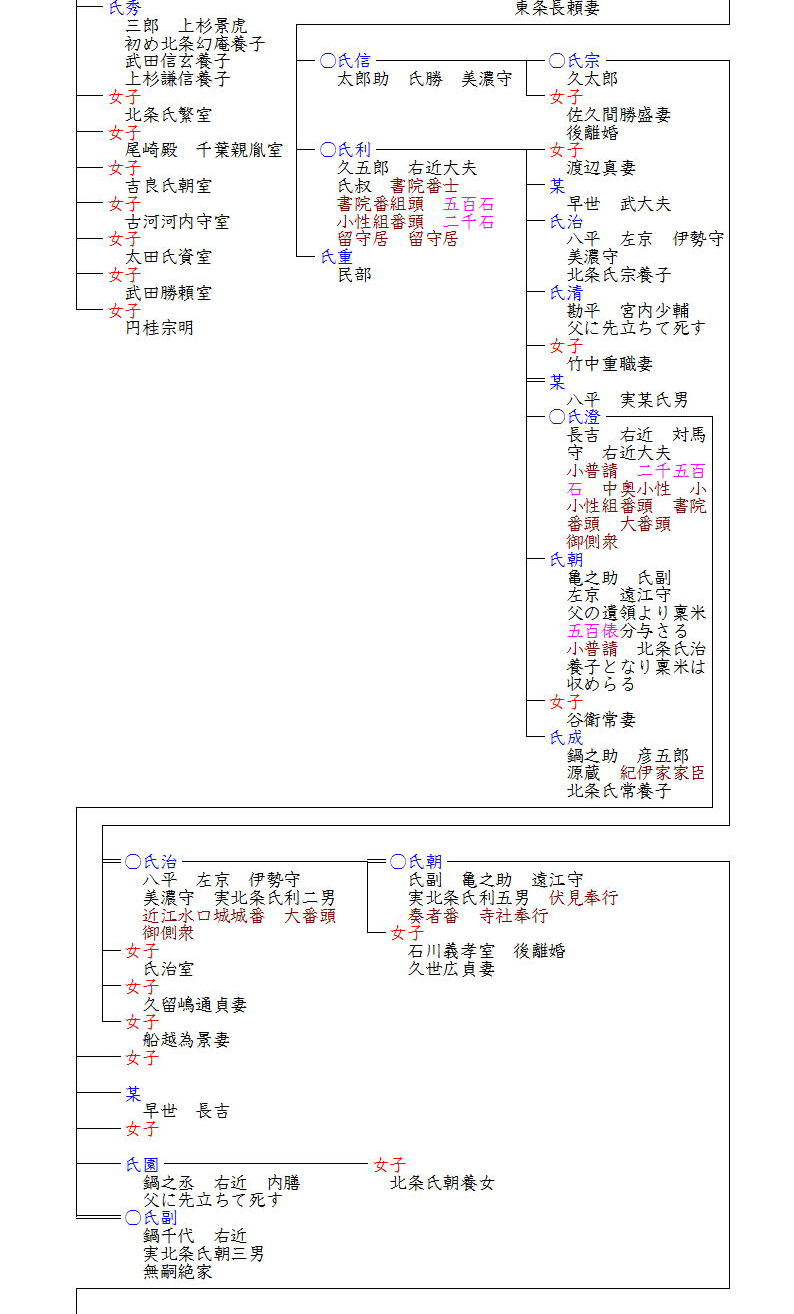

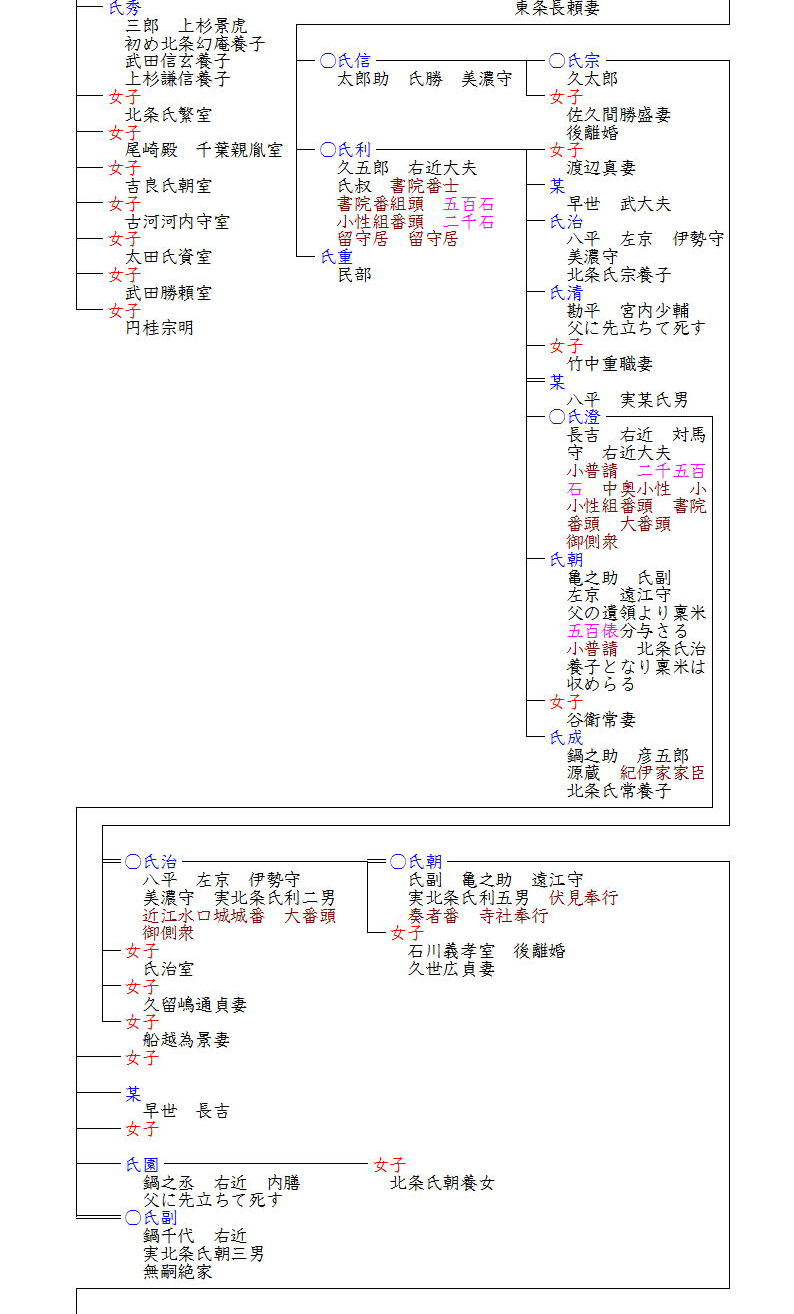

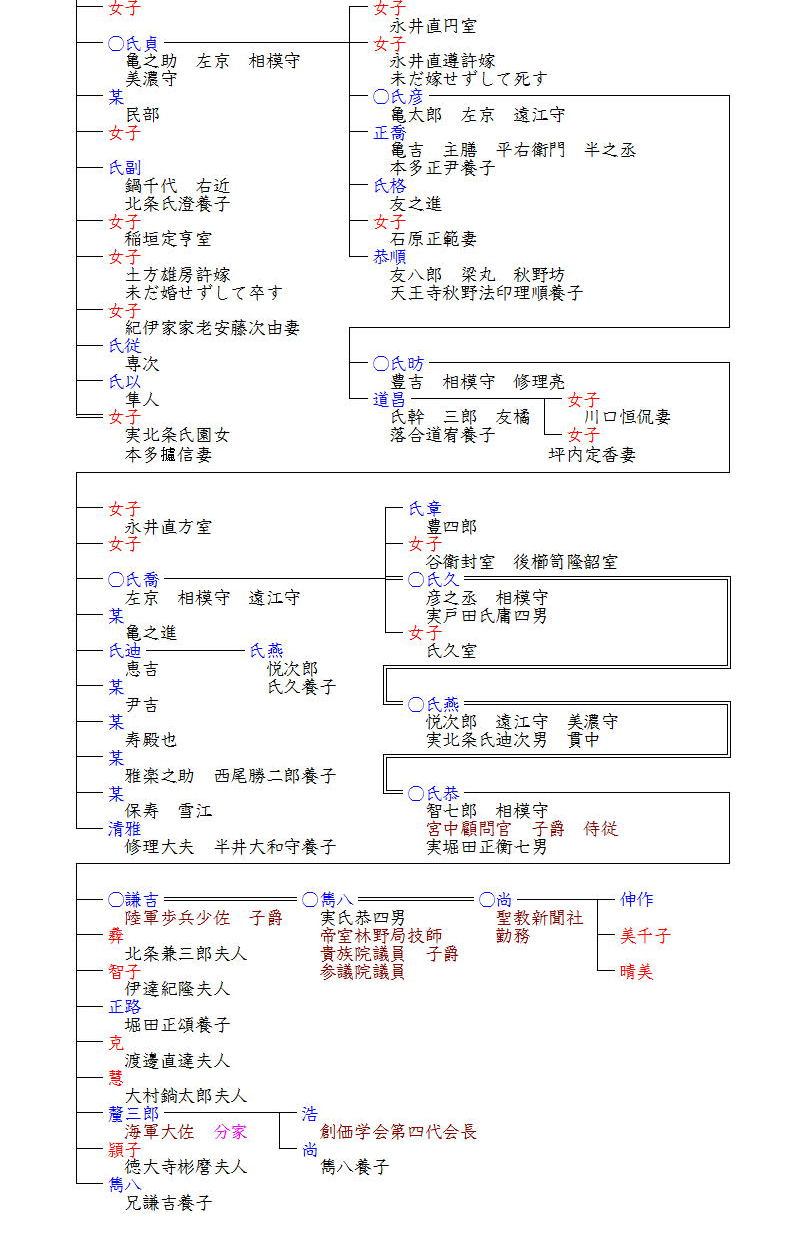

| 後北条氏は戦国時代、関東を制した戦国大名の雄ですが、その家祖・北条早雲こと伊勢新九郎(諱は長氏とも氏茂とも云う)は従来伊勢出身の素浪人から周囲を切り取り戦国大名化していったと考えられていましたが、今日の研究では室町幕府の政所執事を務めた伊勢氏の一族で、備中高越山城主伊勢盛定の子で、一族・伊勢貞道の養子となった伊勢新九郎盛時であると考えられています。 早雲は初め、将軍足利義政の弟・義視の近侍として仕えていましたが、応仁の乱の時に伊勢に下り、その後、駿河守護今川義忠に嫁ぎ、その嗣子竜王丸(後の氏親)を産んでいた妹北川殿の招きで駿河に下り、竜王丸が家督を継ぐ際の功績で駿河興国寺城主となり、それを基盤として伊豆に討ち入り、堀越公方を滅ぼし、小田原の大森藤頼を攻め、三浦半島の三浦義同・義意父子を討ち、伊豆・相模二国をその手にしました。 早雲の死後、家督を継いだ嫡子の氏綱(北条氏を称す)は、さらに武蔵へと進出し、扇谷上杉氏・里見氏を破り、三代氏康の代には、扇谷上杉氏を滅ぼし、山内上杉氏を越後に逐い、関東の旧勢力の代表である両上杉氏から関東の覇権を奪いました。 越後に逃れた山内上杉憲政から山内上杉氏の家督を継いだ上杉謙信が何度も関東に攻め寄せましたが、氏康の息子を謙信が養子として景虎を名乗らせることで一時は同盟関係を結びました。しかしそれも氏康の死によって破れ、四代氏政は謙信との戦い、また武田勝頼との対立関係が続きました。天正8年(1580)年には氏政から息子氏直に家督が譲られましたが、以前実権は氏政に握られたままでした。 北条氏は織田信長の武田攻めの際にはそれに協力しましたが、本能寺の変で信長が死ぬと、態度を豹変させ、信長の部将・滝川一益を上野から追い出し、徳川家康とも対陣しましたが、甲斐・信濃は家康、上野は氏直が領有し、家康の娘督姫が氏直のもとに嫁ぐということで和睦しました。 一方、西日本では豊臣秀吉による天下統一が進み、結局北条氏は秀吉と対決することとなりました。天正18年(1590)、秀吉は20万を超す大軍で小田原城を攻め、とうとう北条氏は降伏を余儀なくされました。氏政と弟氏照は切腹を命じられましたが、氏直は高野山に登ることで助命され、後には食邑1万石を与えられましたが、文禄元年(1592)年に没し、北条氏の嫡流は断絶しました。氏直には娘が一人いて、母督姫が池田輝政に再嫁する際に連れ子となり、輝政の嫡子利隆の許嫁となりましたが、嫁ぐことなく夭折しました。 公式には氏直にはこの娘一人しか子どもがいませんが、『仙台金石志』によると、仙台城下五台山松山寺にある墓碑によると、氏直と督姫の間に生まれた善右衛門尉氏次入道安政が寛文12年(1672)に88才で没したとあるそうです。この氏次がなぜ仙台に来たのかはわかりませんが、その子氏時の台に桑島と改姓し、その子孫は維新勤王の志士桑島孟を経て、現在に至っているそうです。 また、氏直の側室で松本豊後守の妹・阿栗が竹千代丸という男子を出生し、この竹千代丸はのちに相模藤沢の住人金井昌与の婿養子となって新四郎直久と名乗って寛文3年(1673)74才で没したとのことで、その子孫も現在に至るそうです。 また、以前東京神田須田町にあった「小田原屋」という酒屋の家伝では、先祖は北条氏の家臣で小田原落城の際に氏直の幼女を連れて江戸へ逃げ、漬物屋を始めたそうで、戦後、酒屋に転業したが、当主は17代に及ぶとのことです。 こんな御落胤伝説もありますが、北条氏の家系は、氏直の没後、その叔父で韮山城主だった氏規の系統によって伝えられ、その子孫は河内狭山藩一万石の大名として存続し、明治に至って華族(子爵)に列しています。現当主・尚氏は先代雋八の甥ですが、その実兄北条浩氏は創価学会第四代会長を務めています。 氏直の弟で千葉氏の家督を継いだ七郎直重は、小田原の陣で後北条氏が滅ぶと、蜂須賀正勝に預けられ、のち蜂須賀家に仕え五百石で召し抱えられました。直重の跡は蜂須賀家の宿老・益田豊正の三男・熊之助が養子となり、大石重昌を名乗りました。重昌はのち暇願いを出し浪人しますが、重昌の次男直玄が新知二百石で分家し、直玄の孫直武の代に、「大石」姓から後北条氏の本姓「伊勢」に改姓し、以後幕末まで代々徳島藩士でした。 また氏綱の娘婿で養子となった北条綱成(福島正成の子)の子孫は宿将として北条宗家を支えましたが、小田原落城後は徳川家康に仕え、綱成の孫氏勝は下総岩富一万石の大名となり、その養子氏重は遠江掛川三万石を領しましたが、男子がなく無嗣除封となりました。氏勝の弟繁広の子正房は軍学者として知られており、その子孫は二家に分かれながら、上級旗本として維新に至りました。 《はじめに戻る》 |