「シリーズ交代寄合」第12回は山名家です。    |

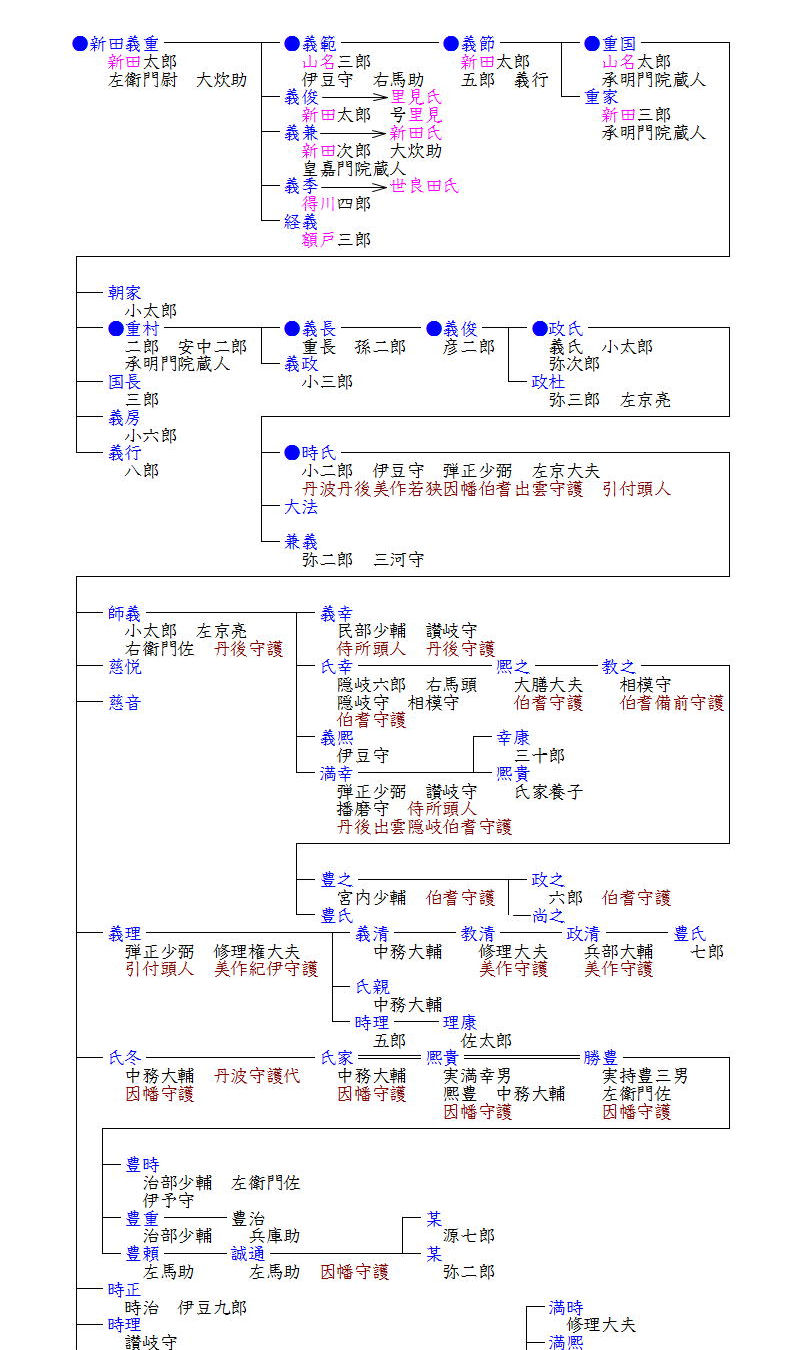

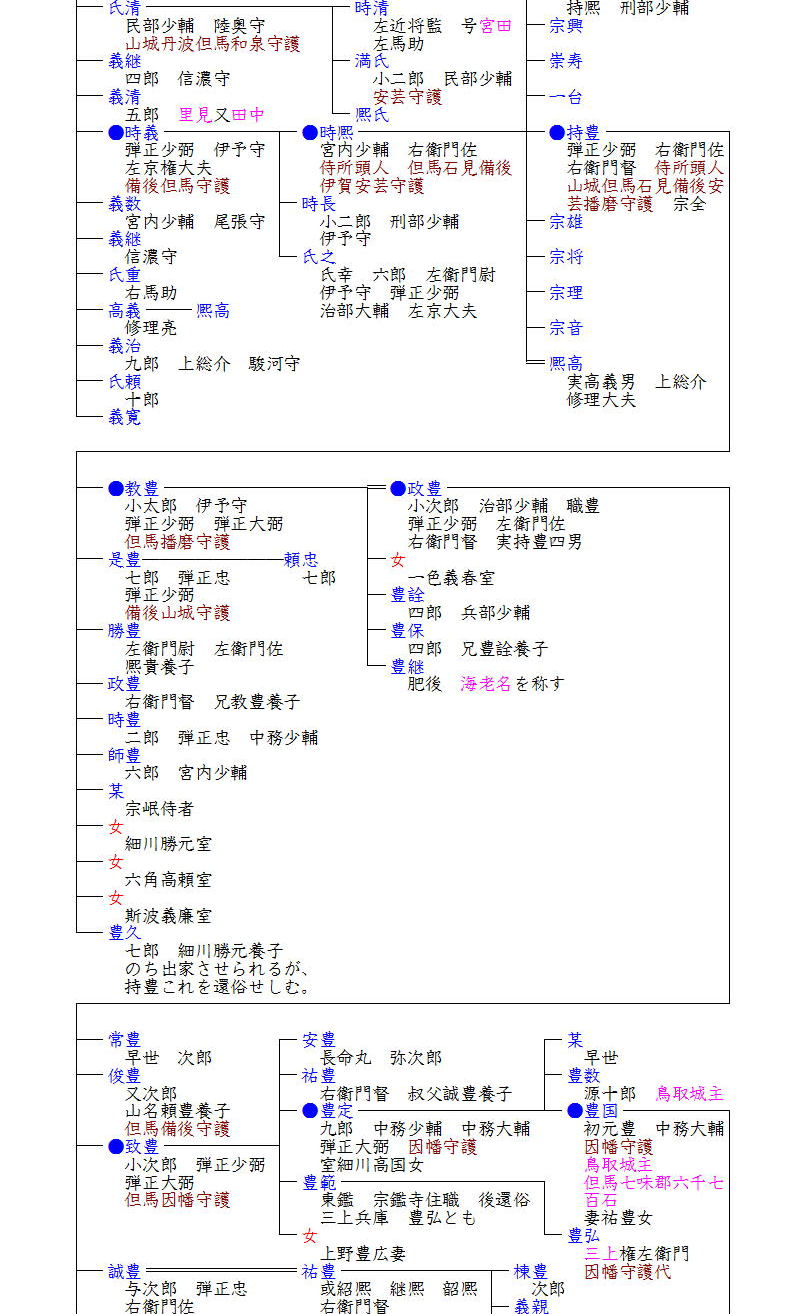

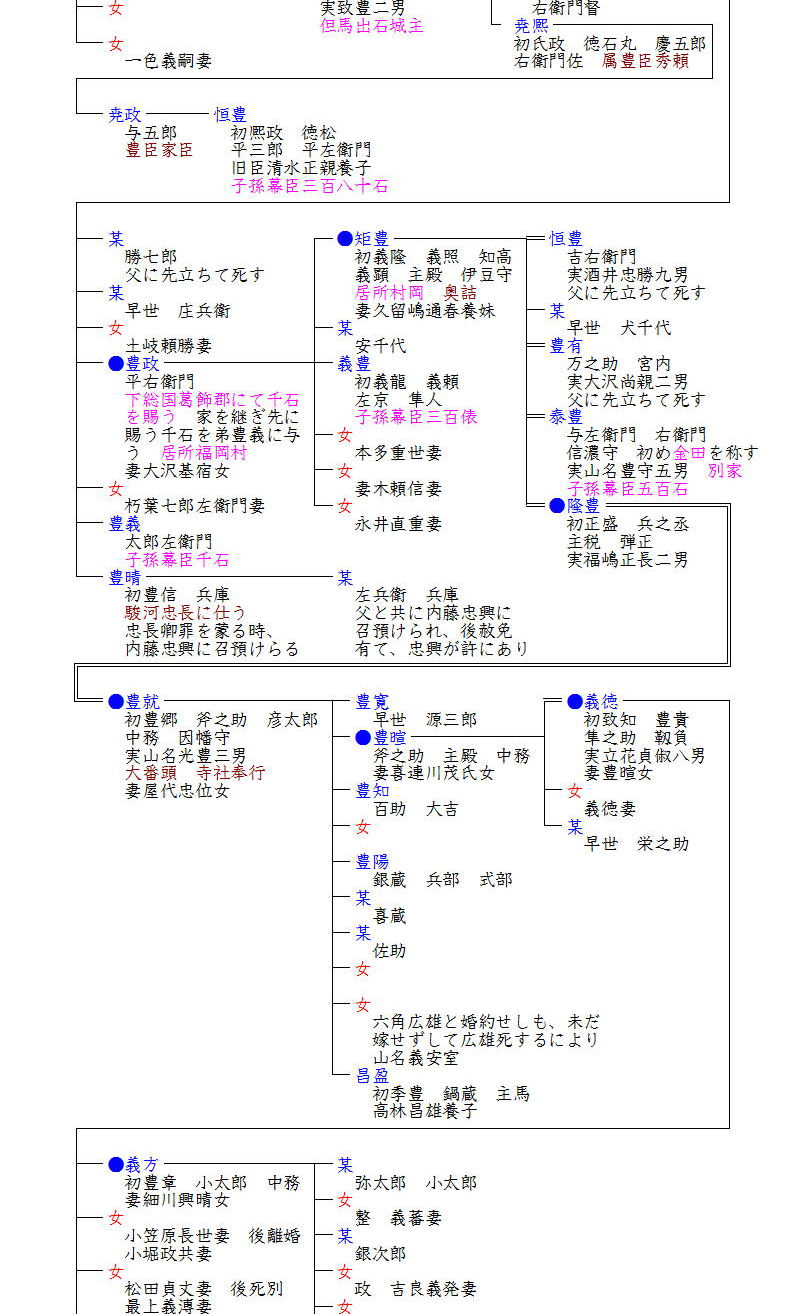

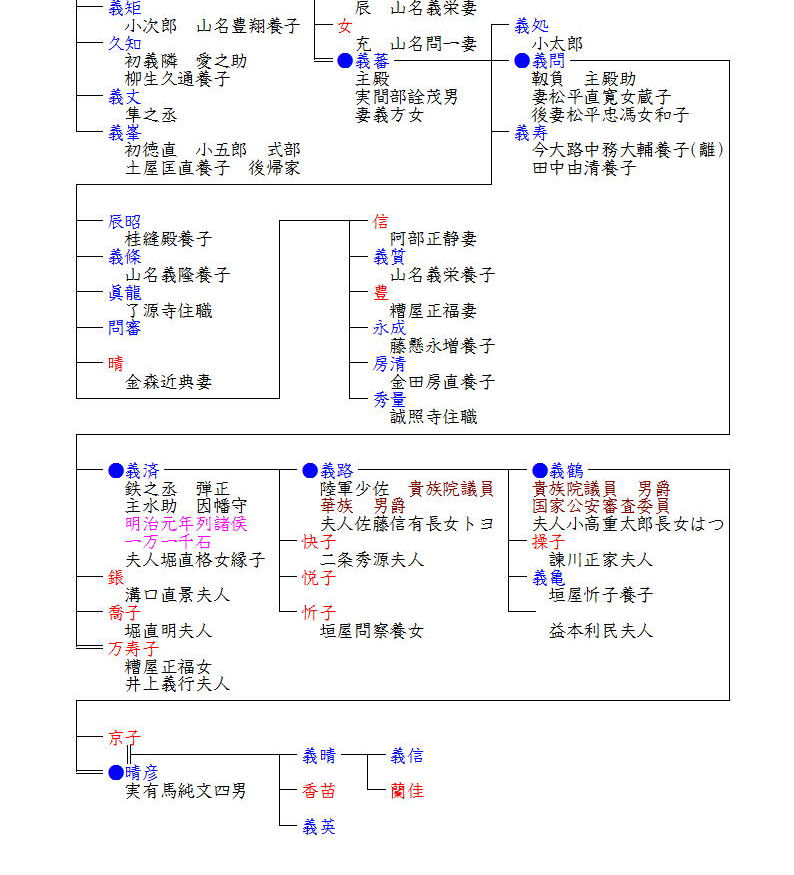

| 今回の山名家は、説明するまでもなく今までの中でも随一の名族で、清和源氏の名門です。(次回紹介予定の最上氏とともに、交代寄合の中で国主並の「屋形」号を許されていることからもわかりますが...) 源義家の子義国は、下野国足利庄に住み、義国の長男義重は上野国新田庄を譲られて新田氏の祖に、次男義康は足利庄を譲られて足利氏の祖となりました。新田義重の長男(三男とも)義範は上野国山名郷に住み山名氏の祖となりましたが、源平の戦いでは軍功をたてて伊豆守に叙任され、清和源氏の一族の中でも頼朝に信頼されていました。 しかし、その後は振るわずほとんど歴史の表面に現れることもありませんでした。山名氏が頭角を現すのは、時氏の代に至ってからです。時氏とその一族は南北朝の動乱を期に発展し、一時は十一カ国の守護職を歴任し、幕府にあっては侍所所司を勤め「六分一殿」と呼ばれるほどの勢威を誇りました。 その後、明徳の乱によって領国を三国に減らされましたが、嘉吉の乱の戦功により領国を増やし、持豊の代に再び勢力を盛り返しました。 山名持豊(宗全)は将軍家の継嗣争い等をきっかけとして細川勝元と対立し、遂に応仁の乱を引き起こし、西軍の総帥として東軍の勝元と対陣しました。持豊と勝元はその後相次いで没し、山名政豊と細川政元の間で和議が成立し応仁の乱が終結したのは七年後のことでした。 さしもの名族山名氏も、戦国時代になると衰退の一途をたどり、豊国の代には毛利氏に属して鳥取城主となっていましたが、秀吉の大軍に囲まれあっさりと降伏、その後は秀吉のもとで御伽衆を務めました。 徳川の世になると、徳川と同じ新田一族のよしみで但馬に六千七百石を賜り交代寄合となり、明治元年には一万一千石で諸侯に列し、男爵に叙爵されました。 |