「シリーズ交代寄合」第13回は最上家です。   |

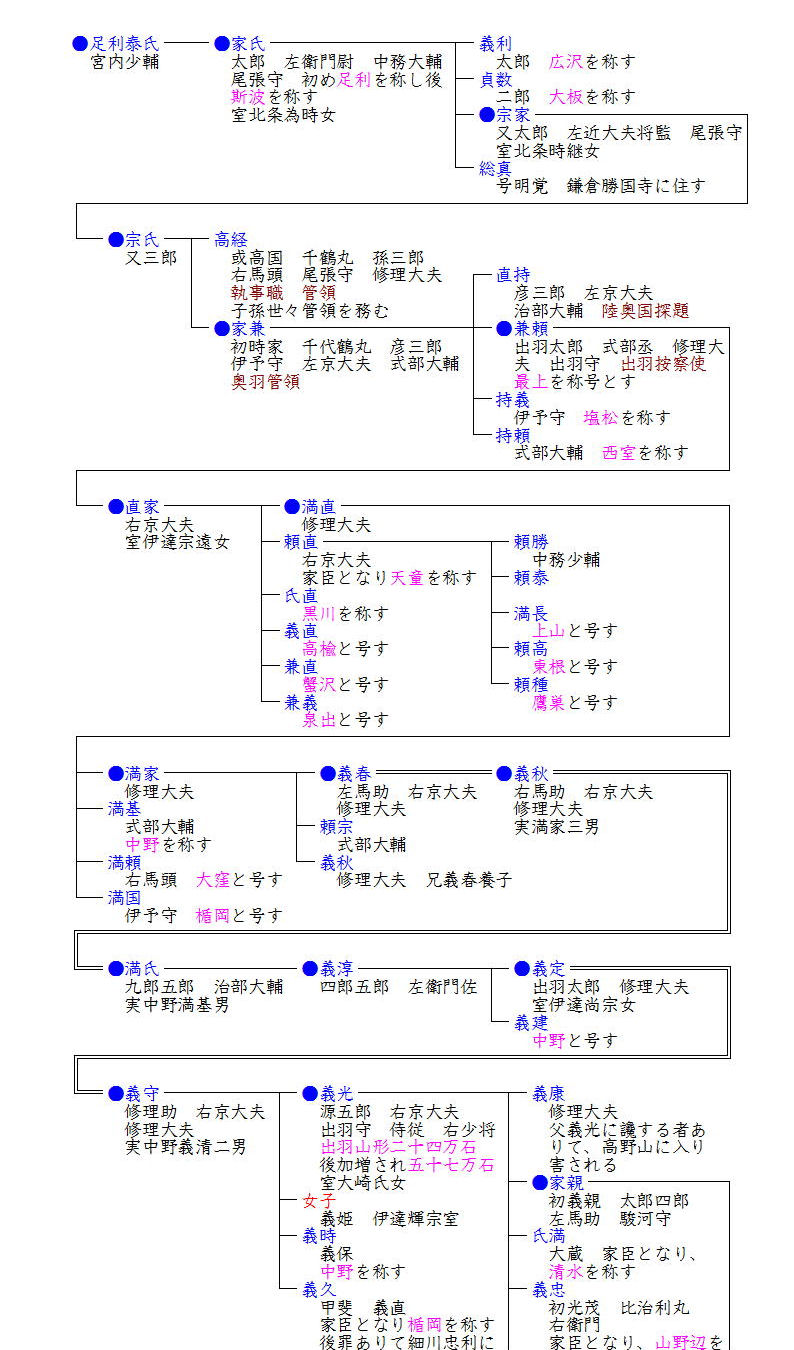

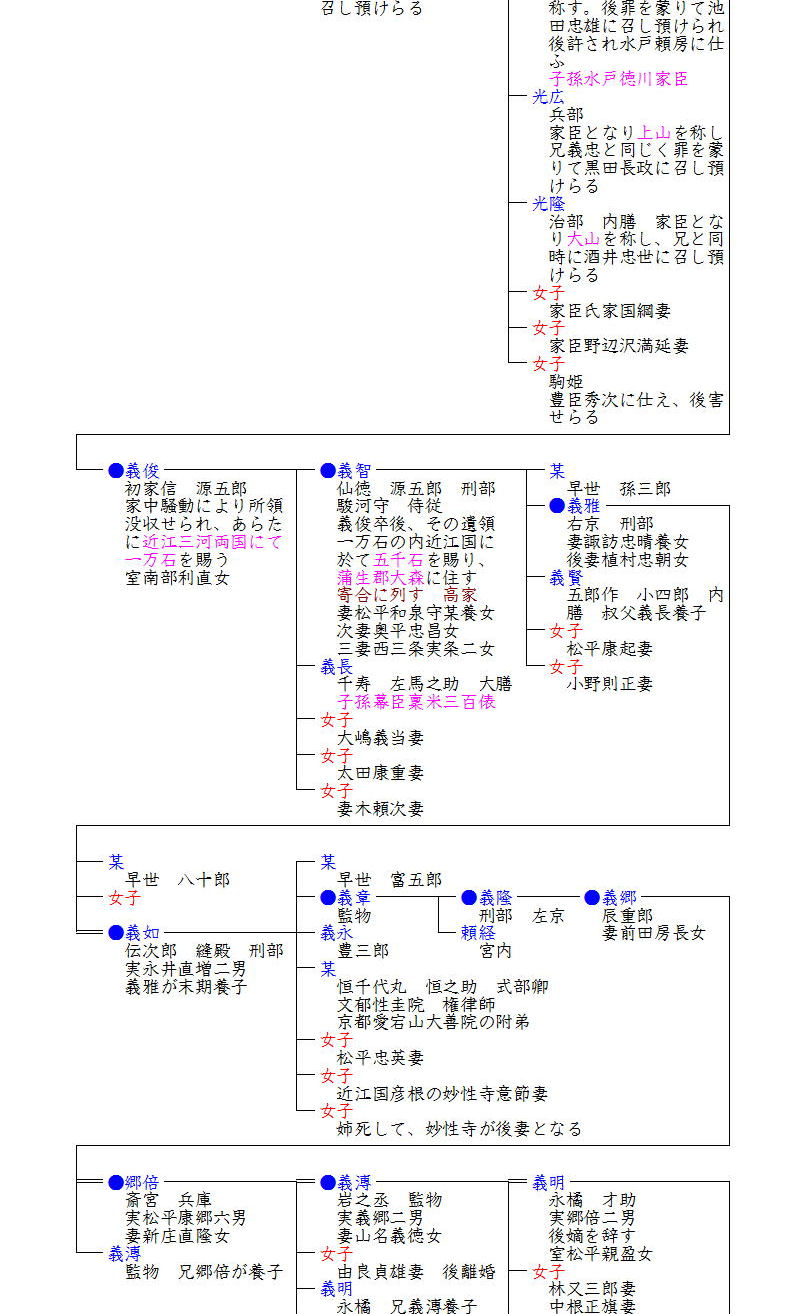

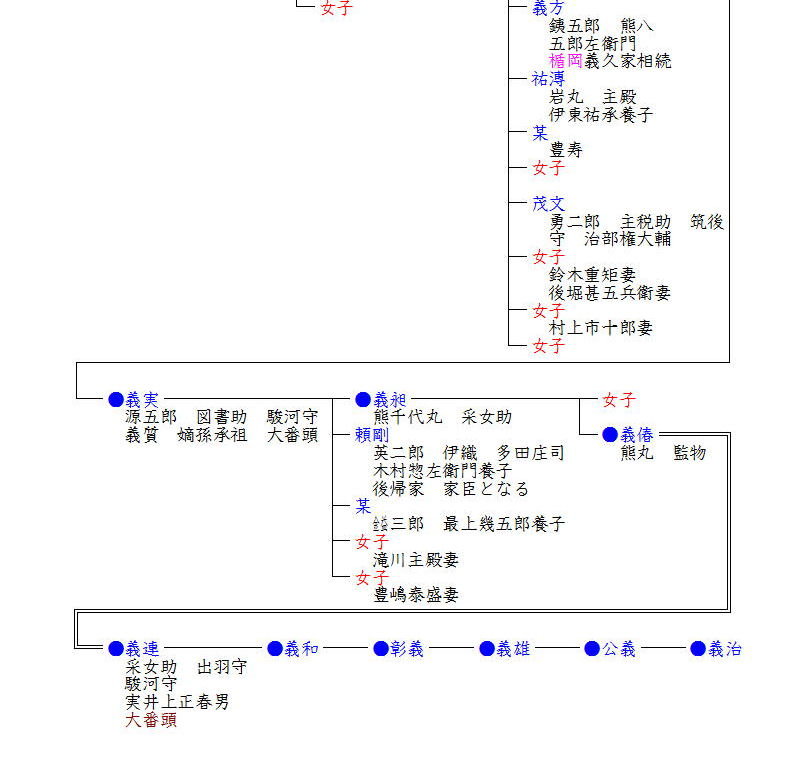

| 今回は、前回の山名氏と並び国主並の「屋形」号を許されている清和源氏の名門・最上氏です。 最上氏は、足利氏の支流斯波氏の分家で、斯波高経の弟・家兼は、南北朝初期に奥州北朝方の四探題の一人として奥州に下向し(他の三探題は、吉良・畠山・石塔の三氏でいずれも足利氏の分族)、「大崎氏」を称しました。 最上氏の祖・兼頼は家兼の二男で、羽州探題として最上郡山形に入部し「最上氏」を称しました。二代直家は屋形号を許され「最上屋形」と称しましたが、以来、最上氏は庶子を各地に分封し、広範な惣領制を敷いて統治しました。室町中期以降は、伊達氏の武威が強大となり、義定の頃は最上宗家は伊達の傀儡政権化し、これを不満とする一族・国人衆の反抗が相次ぎました。 義守の代には、長男・義光との不和が表面化し、義守は次男・義時の相続を画策しましたが、宿老氏家伊予守の諫言によって義守の隠居、義光の相続が実現しました。 義光は、当主の座に着くと一族・諸将に対する統制を強めたため、弟・中野義時を擁する反主流派が蜂起し一進一退の合戦が繰り広げられた。和解後は、反旗を翻した一族に対し怨みを抱き、中野・天童・東根・上山等の一族を次々に粛清して滅亡させていきました。 豊臣秀吉の全国統一以降は、出羽山形24万石を領し、関ヶ原合戦後は57万石(52万石とも)の大封を領することになりました。彼は、娘の駒姫を秀吉の養子秀次の側室に差し出したり、次男の家親を徳川家康に仕えさせたりと、家を保つための努力をしましたが、それが裏目に出て、駒姫は秀次に連座して斬殺され、長男義康は讒言され高野山で害され、跡を継がせた次男家親も36歳で変死を遂げた。 家親の跡を義俊が継いだが、最上一族の長老達のやまざる派閥抗争が原因で、元和八年(1622)最上家は改易され、義俊は近江に移され一万石を領しました。また、義俊も26歳の若さで死去し、跡を継いだ義智が2歳だったため、三河の五千石は削られ、近江の五千石を以後代々領しました。義智一代は高家をつとめましたが、以後は交代寄合表御礼衆として、明治を迎えました。 現在でも御子孫は滋賀県(旧近江国)に在住とのことです。 |