《前田家》  |

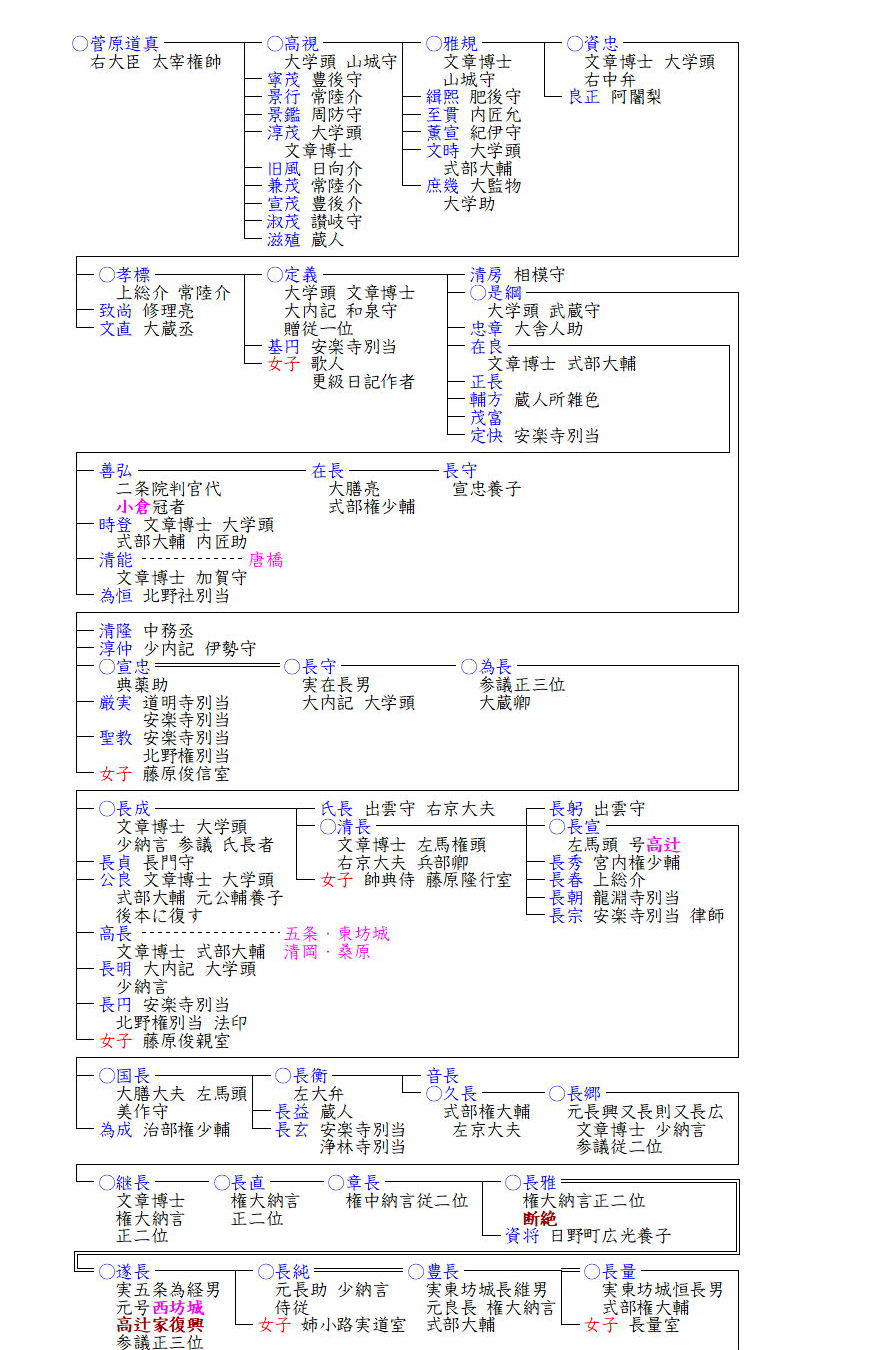

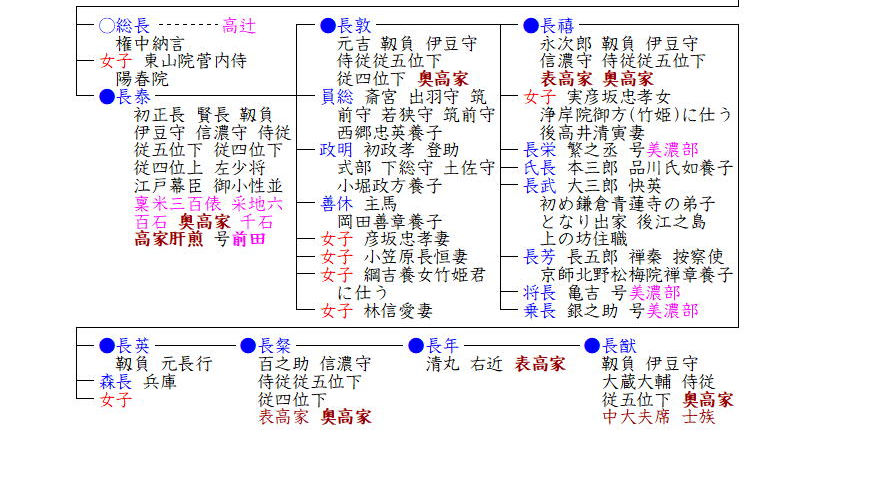

| 《31長沢家 1000石》 こちらの前田家は、この前田家と同じ名字ですが、出自が全く違い、菅原道真の嫡系である高辻家の分家となります。 菅原道真は宇多天皇の信任を得て、文人出身としては異例の昇進を遂げ、右大臣兼右大将にまで上り詰めますが、藤原氏や皇親系諸族の嫉妬を受けて太宰権帥に左遷され、失意の内に太宰府にて生涯を閉じました。しかし没後、数々の異変が起こり、道真の祟りと一般には恐れられ、北野天満宮の天神として祀られました。 道真左遷の際に、その子どもたちも連座して地方へとおいやられましたが、のちには中央に召還され、以後の菅原家は多くの学者を輩出し、大学頭・文章博士等を務めました。子孫が栄え、菅家の学統を伝えたのは高視の流れで、定義の子の代には高辻家・唐橋家・菅原家(後断絶)の三流に分かれ、高辻家が嫡流とされました。高辻家の家格は半家、代々文章博士として紀伝道・詩文を掌ることを家職としました。鎌倉時代には五条家が分かれ、室町時代の継長は権大納言にまで昇り、以後は正二位権大納言が高辻家の極位極官となりました。しかし、戦国期に入り継長の孫章長は越前国一乗谷に在国して死没し、その子長雅は嗣子なきまま天正8年(1580)に没し、いったん高辻家は断絶します。高辻家が再興されたのはその55年後の寛永11年(1634)で、かつて長雅の養嗣子と一時なっていた同族五条為経の三男遂長が長雅の遺跡を相続しました。その子長純が30歳で没した後は同族の東坊城家から豊長(遂長の甥)・長量(豊長の甥)が養子となって家を継ぎました。 高家・前田家を起こした長泰は長量の次男で、宝永4年(1707)に五代将軍綱吉に御目見得して旗本として取り立てられ、前田玄長・長沢資親・大沢基貫と同じく御小性並となって従五位下侍従伊豆守に叙任され、他の三名と同じく高家候補となったと思われます。長泰が奥高家となったのは他の三名と同じく宝永6年(1709)で後には高家肝煎も務めました。以後、二代長敦・三代長禧・五代長粲・七代長猷と奥高家を務め、明治維新を迎えました。 《はじめに戻る》 |