《前田(押小路流)家》   |

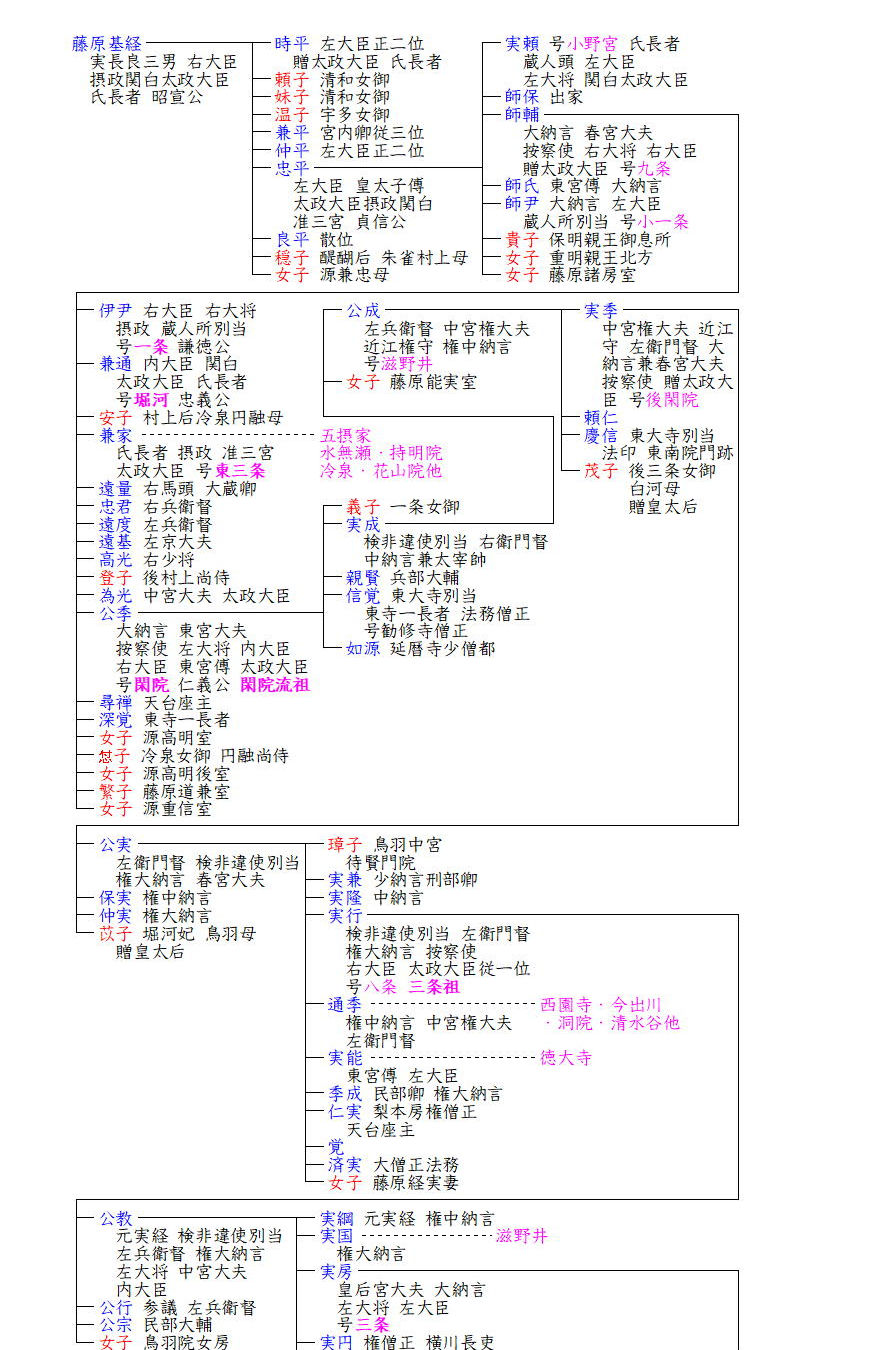

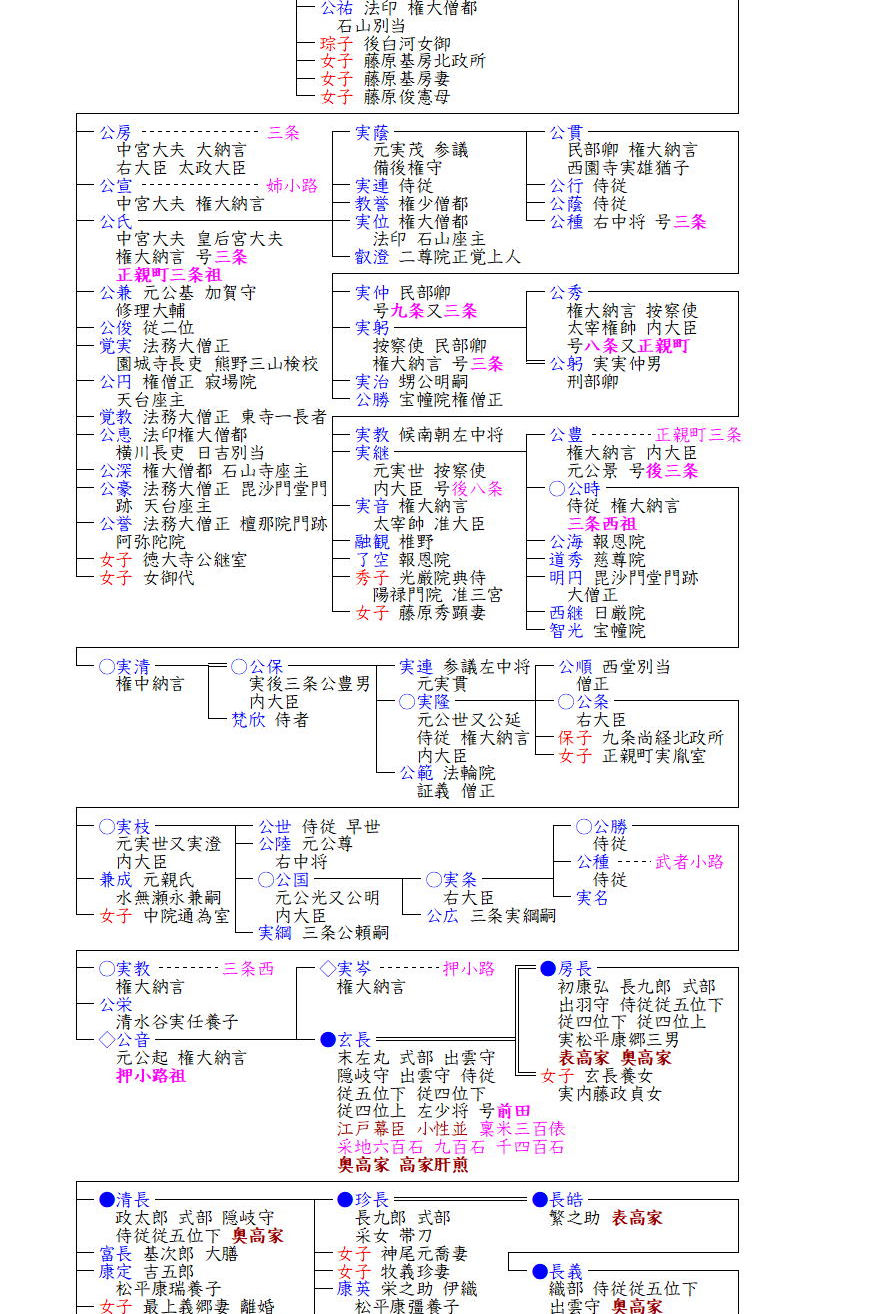

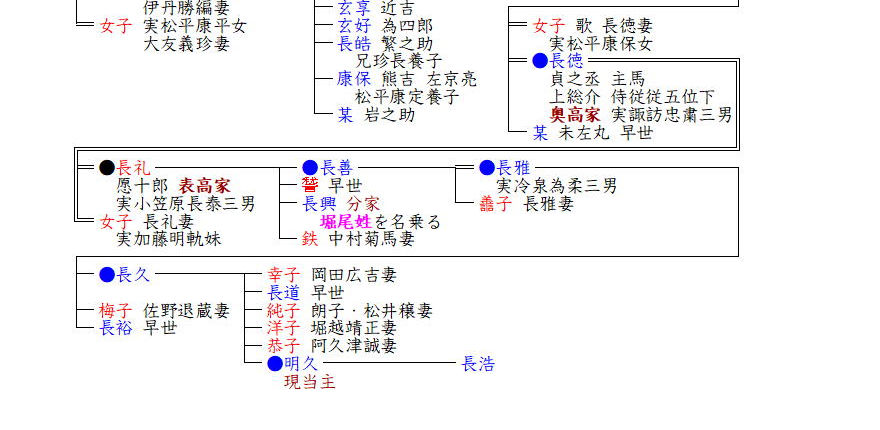

| 《29前田家 1400石》 前田(押小路流)家は、藤原北家閑院流の押小路家の分家となります。閑院流は摂政兼家の弟で御堂関白道長の叔父にあたる閑院太政大臣公季(きんすえ)を祖とします。閑院の称は公季の邸宅が基経・兼家らの伝領をへて領有することとなった閑院大臣冬嗣の邸であったことに因むそうです。閑院流はその後、公季の四代の孫公実ののち三家に分かれ、三男実行の子孫が三条(転法輪三条)家、四男通季の子孫が西園寺家、五男実能の子孫が徳大寺家と五摂家に次ぐ清華に連なる諸家となりました。 鎌倉時代に入り、西園寺家から洞院(とういん)家・今出川(菊亭)家が分かれ、三条家から正親町(おおぎまち)三条家が分かれ、室町時代には正親町三条家から三条西家が分かれ、これらが全て代々大臣を出す清華家・大臣家となり、閑院流は七清華家のうち四家(西園寺・三条・徳大寺・今出川)、三大臣家のうち二家(正親町三条・三条西)を出し、堂上諸家のうちもっとも多数を占める一群となりました。 前田家の源流である押小路家は三条西家の庶流で、三条西実条(さねえだ)の孫公音(きんおと)を祖とし、家格・羽林家として寛文期に創立されました。ただし公音の父とされる公勝は寛永3年(1626)に30才で没しており、公音の出生は慶安3年(1651)とされるので公勝の実子ではなく、『諸家伝』では実条の「四男公紀男」、「実父武家」とも注しています。 この公音の二男が前田家の初代・出雲守玄長(はるなが)となります。元禄15年(1702)、17歳の時に京都より召し出され、五代将軍綱吉へ御目見得、御小性並を仰せつけられ稟米300俵を与えられ旗本となり、前田式部玄長と名乗ります。前田姓を名乗ったのは、玄長の曾祖父・三条西実条が前田玄以(豊臣家五奉行の一人)の娘を正室にしていた縁により名字としたそうです。また前田家の口伝では絶えていた豊臣家の家臣堀尾吉晴の家(旧出雲松江藩主)の祭祀を継がせ、吉晴の一族(吉晴の嫡男忠氏の妻が前田玄以の娘)である前田玄以の氏を負いて前田とし、玄以の一字を負って玄長と称した、また代々任官する時は堀尾氏が領した国である出雲守あるいは隠岐守を称したと伝えられているそうです。(明治9年に長礼の弟長興が分家し堀尾氏を名乗らせている。) 玄長は、同年12月には従五位下侍従に任官し将来の高家候補となりました。その後加増を重ね、宝永4年(1707)には1400石となり奥高家となり、享保16年(1731)には高家肝煎となりました。以後は、2代房長・3代清長・6代長義・7代長徳と奥高家を務め、8代長礼の代に明治維新を迎えました。前田家を含む高家衆26家は勤王の意思を表明し、朝臣となり中大夫席を与えられました。しかし明治2年(1869)には領地は上知されて蔵米取りとなり士族に編入されました。長礼は、その後町惣代・小学校世話掛などを務め地域の名望家として活動したようです。そして9代長善は維新後昌平大学校(旧昌平坂学問所を引き継いだ維新政府の高等教育機関)にて学び、その後は大教院・教部省・太政官・内閣統計局・会計検査院など維新政府の官員として勤めました。 現在の当主は12代明久氏で、家蔵の資料を公開し、高家今川家の研究もしていた大石学氏をはじめとした研究者により研究解明が進められ、平成20年(2008)にはその成果として『高家前田家の総合的研究―近世官僚制とアーカイブス―』(東京堂出版)が出版されました。 《はじめに戻る》 |