|

|

|

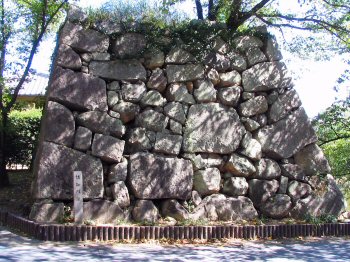

写真1:桜御門跡の石垣 |

|

|

|

|

写真2:追手東隅櫓 |

写真3:鉄御門跡石垣 |

|

|

|

写真4:追手門 |

写真5:追手向櫓(御弓櫓) |

|

|

|

写真6:天守台登り口 |

写真7:天守台裏側の石垣 |

|

|

|

写真8:竹林門跡の石垣 |

写真9:本丸石垣と水堀 |

|

|

|

写真10:頬當門跡の石垣 |

写真11:柳御門跡の石垣 |