《コムネノス朝》   |

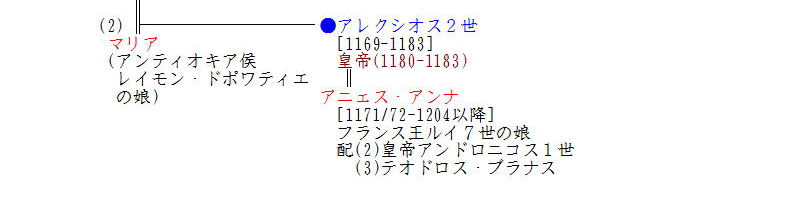

| アレクシオス・コムネノスの即位は、11世紀の文官貴族と軍事貴族の争いに、後者が決定的な勝利を収めたことを示す出来事でした。彼は、軍事貴族の支持を得て、帝国存亡の危機を救いました。即位してアレクシオス1世となった彼は、ヴェネツィアと同盟を結び、南イタリアを征服したノルマン人ロベール・ギスカールの攻撃を撃退しました。ただしその見返りとしてヴェネツィアに莫大な特権を与え、以後ヴェネツィアの動向が帝国政治へ影響を与えることとなりました。 帝国の西方ではペチェネグ族・クマン族等の侵入に苦しめられましたが、それを収め東方の帝国領を奪回していこうとした矢先、十字軍が到来し彼の計画は大きく狂わされました。ルーム・セルジューク朝に対抗するために彼が西欧に求めたものは傭兵でしたが、それに対して西欧が送り出してきたのは聖地奪還を唱える十字軍であって、ビザンツにとってはトルコ人同様帝国を脅かすものでしかありませんでした。十字軍は通過地であらゆる乱暴を行っており、それまでにもあったラテン人とギリシア人の相互不信と対立感情を増幅させるだけで、第1回十字軍の結果建設されたエルサレム王国をはじめとするラテン系諸国とビザンツ帝国の対立は深まる一方でした。またアレクシオスは爵位改革、貨幣改革にも取り組みました。 彼の死後、息子のヨアンネス2世が帝位を継ぎましたが、姉のアンナ・コムネナによる帝位簒奪の陰謀が発覚しました。しかしヨアンネスは寛大な処置をとり、〈善良なるヨアンネス〉と呼ばれ国民からも尊敬されました。対外的にはヴェネツィアに与えた特権の回復を企てたが失敗、東方では小アジア西部を回復しました。 ヨアンネス2世の長男アレクシオスと次男アンドロニコスは1142年に相次いで死亡したが、三男イサキオスは健在でした。しかしヨアンネス2世は四男マヌエルの方が皇帝にふさわしいと言い、1143年彼がマヌエル1世として即位しました。マヌエルはかつてのローマ帝国の統一の回復という夢を抱いており、対外政策は西方中心となりました。また帝国は豊かな小アジアを失い、ヴェネツィア・ピサ・ジェノヴァなどイタリア諸都市に貿易上の特権を与え、そこから上がる関税収入を失ったため、財政状態はかなり厳しくなっていました。また、帝国の防衛強化のためプロノイア(有力者への土地贈与)の授与をしばしば行いましたが、それは中央権力の弱体化を助長しました。イタリアにおける領土回復の動きも反ビザンツ同盟の結成により失敗、東方では一時エルサレム王国に宗主権を確立しましたが、1176年ミリオケファロンにてルーム・セルジューク朝軍に大敗し、小アジア回復の希望は失われました。 マヌエルの死後、12歳のアレクシオス2世が即位し、彼の母アンティオキアのマリアが摂政となりました。しかし前代に続く親ラテン的体制を民衆は嫌っており、その反ラテン感情は増大しつつありました。首都で摂政政府に対する反乱が起こると、マヌエル1世の従兄弟であるアンドロニコスは首都に向けて進軍し、1182年首都へ入り摂政アンティオキアのマリアを殺し、翌年にはアレクシオス2世の共治帝となりました。 二ヶ月後、アレクシオス2世は殺され、唯一の皇帝となったアンドロニコス1世はその立場を固めるため、当時まだ13歳であったアレクシオス2世の妃でフランス王女のアニェス(アンナ)と結婚し国内政治の改革を試みました。官職売買を廃止し、汚職を摘発し、課税を和らげ、圧迫された貧民層を保護し、貴族層は厳しく押さえつけました。この政策は当然高官や大土地所有者層の反対を呼び、次第にアンドロニコスの政治は恐怖政治へと化していきました。これはかえって帝国から有能な軍事指導者を奪い、彼の支持者であった民衆の心も離反させることとなりました。 対外的には、バルカン半島ではハンガリー・セルビアが帝国領を浸食し、キプロスも反乱によって失われました。西方ではビザンツの二大敵国ドイツとシチリア王国が結びつき、シチリア王ギヨーム2世はビザンツへの遠征を準備しました。このため、アンドロニコスは西方との交渉に入らざるを得ず、アンドロニコスへの人気を失わせることとなりました。しかし1185年ノルマン軍のビザンツ領への侵入が開始されると、都では反乱が起こり、アンドロニコスは廃位され虐殺されました。こうしてコムネノス朝は終焉を迎えました。 |