《宇都宮氏》   |

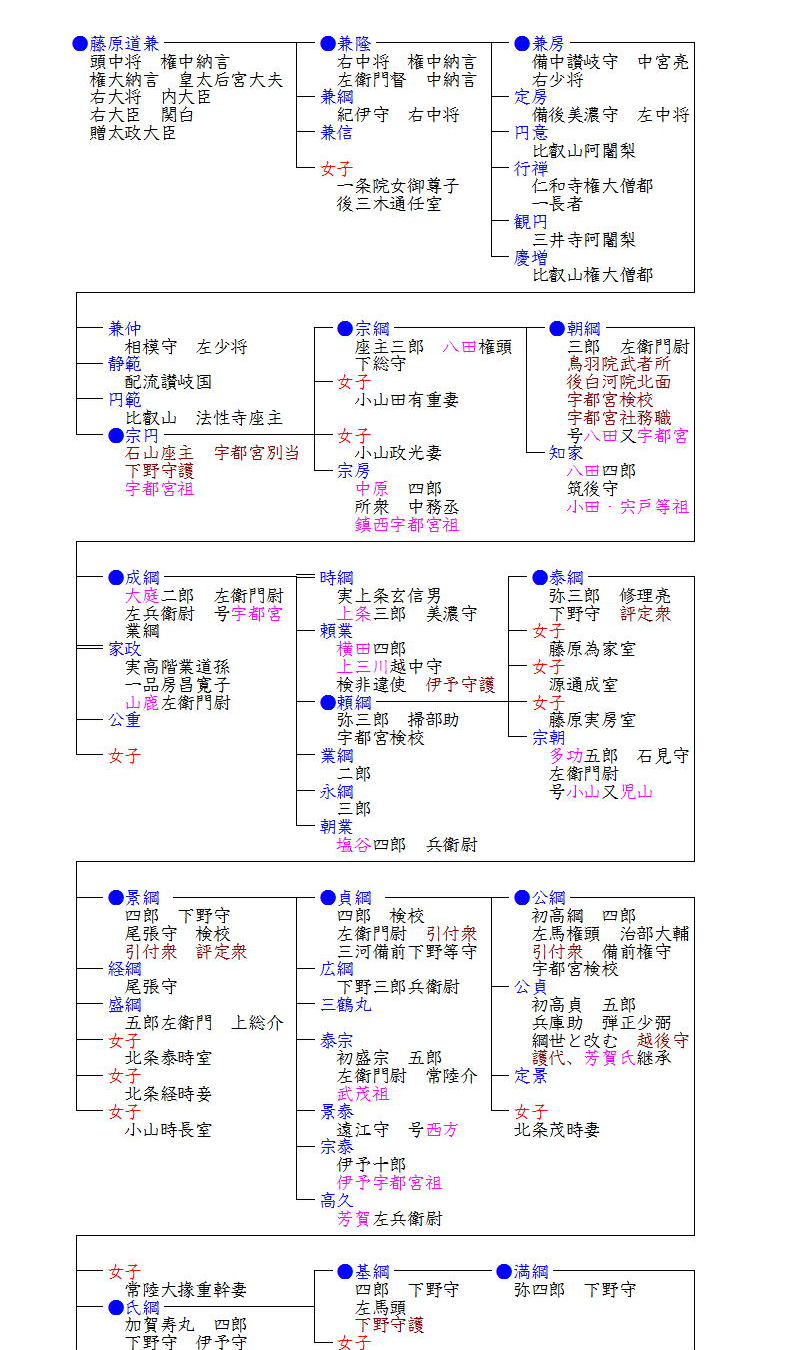

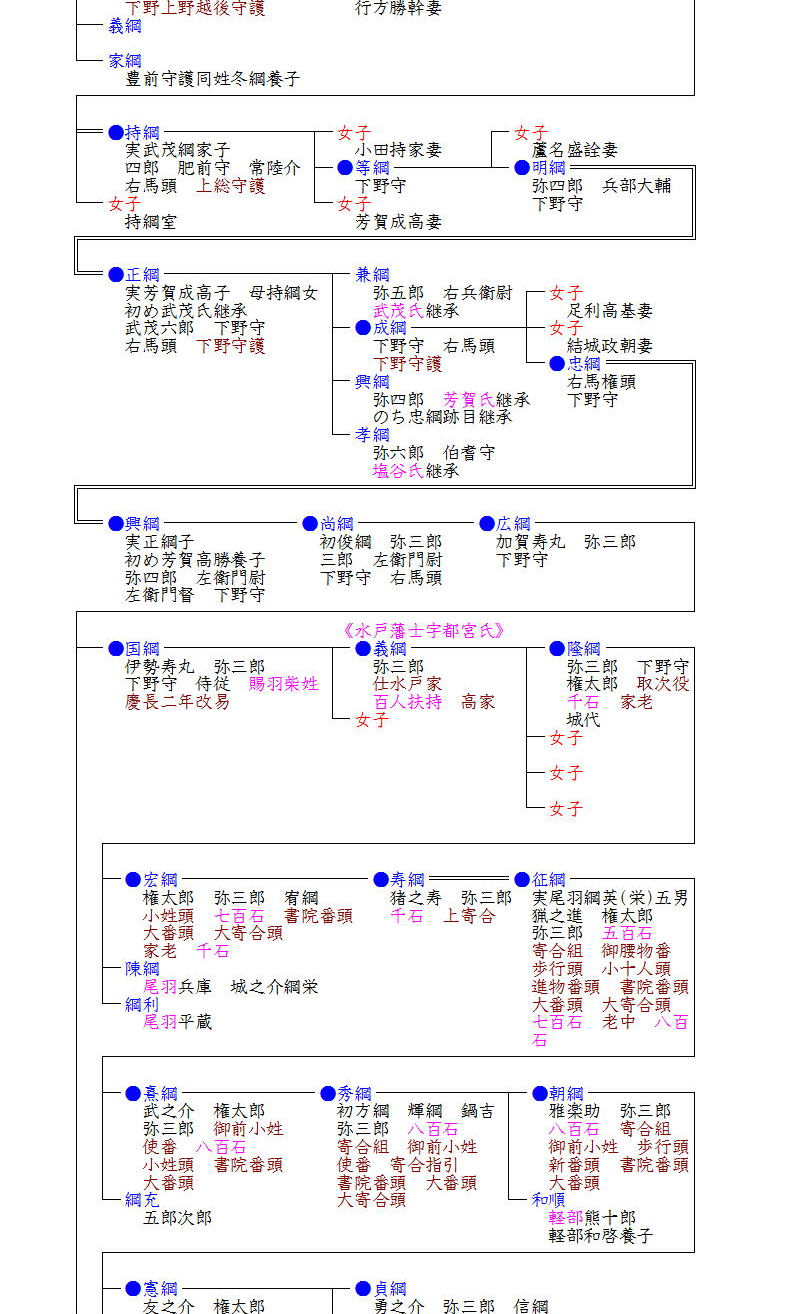

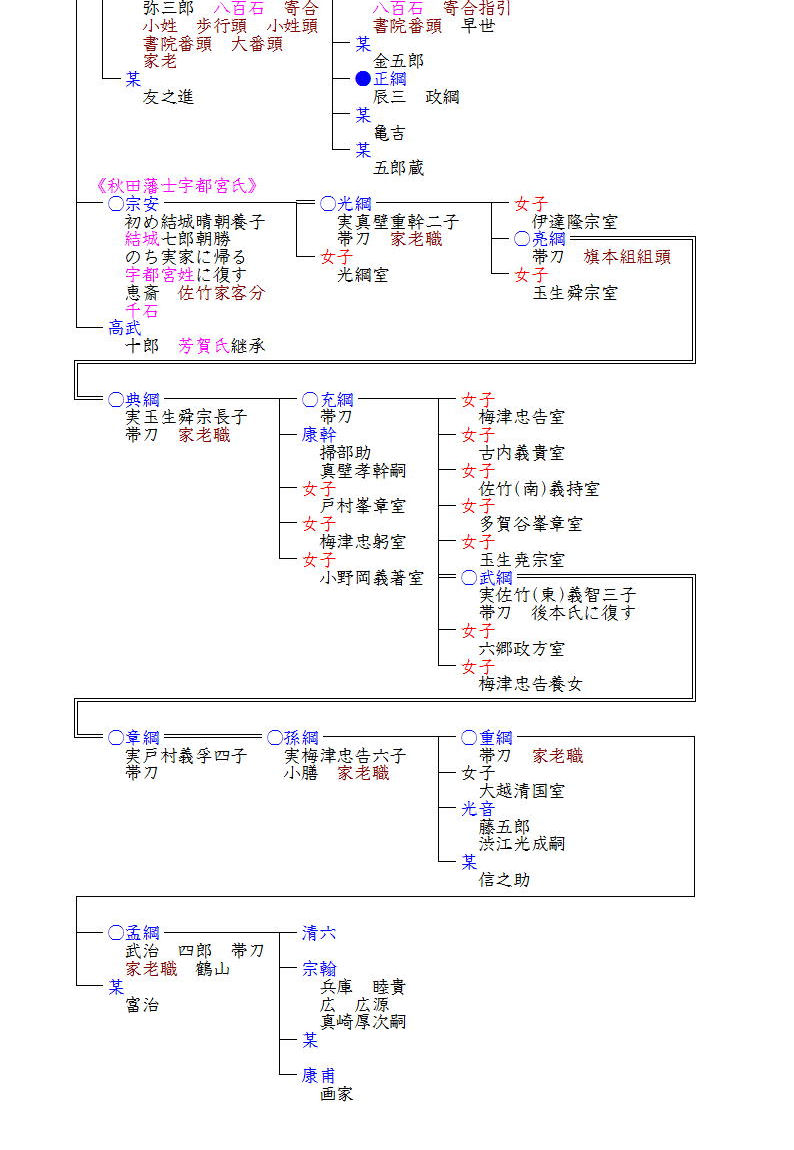

| 宇都宮氏は藤原氏北家流の関白藤原道兼の孫兼房の子宗円に始まるとされています。しかし『尊卑分脈』では宗円の子宗綱の所に「中原宗家之子」という注記がされているなど中原氏の一族の出身という説もあります。宗円については不明な点が多く、天台座主あるいは日光座主・宇都宮座主などとする所伝も疑問視されています。 二代宗綱は当初常陸国真壁郡八田を拠点としていましたが、次第に下野に進出し、後には嫡子朝綱とともに宇都宮に本拠を移し、下野の在地領主としての基礎を固めていきました。三代朝綱は源頼朝が挙兵した際に帰属し、所領を与えられ鎌倉御家人となるとともに、宇都宮検校職を安堵されました。のちには伊予守護にも補任され幕府内での地位も高まっていきました。鎌倉後期には北条一門との婚姻政策をとって、北条氏との結びつきを強めることで幕府中枢へ参画を果たしていきました。それは八代貞綱、九代高綱(のち公綱)と北条得宗家の偏諱を受けていることからも理解できます。しかし、公綱は鎌倉幕府の滅亡後は後醍醐天皇方に降伏し、足利尊氏が反旗を掲げたのちも天皇方の立場をとりました。 しかし公綱の嫡子氏綱は終始足利方に属し、やがて上野・越後の守護に補任されました。しかし上杉憲顕が関東管領に復帰すると守護職を取り上げられ、勢力を大きくそがれました。その後、基綱・満綱と勢力回復に励みましたが、満綱には男子がなく、娘婿として一族武茂綱家の子持綱を迎え家名存続を図りました。しかし武茂氏出身の持綱に不満を抱いていた一族の塩谷伯耆守に殺害され、宇都宮氏は再び大きな危機を迎えました。 持綱の謀殺後、その子等綱はしばらく諸国を流浪していたといわれますが、のち宇都宮に帰還し、結城合戦に際しては幕府軍に加わり、足利持氏の遺児成氏の関東復帰後も幕府側について反成氏の立場をとったため、宇都宮城を攻撃され敗北しました。その子明綱は父とは逆に古河公方方に属しましたが、若くして没し子がなかった為、芳賀成高の子正綱を養子に迎えました。その後は芳賀氏が勢力を増し、正綱の子成綱の頃は、従兄弟の芳賀景高が絶大な権力をふるい、家中は成綱派と景高派の二つの派閥が形成されました。それを危惧した成綱は忠綱に家督を譲る際に、芳賀景高の子高勝を粛正し、芳賀氏へ弟の興綱を送り込みました。忠綱は武茂兼綱・芳賀興綱・塩谷孝綱の三人の伯叔父に支えられていましたが、大永6(1526)年、芳賀興綱は忠綱に叛し、宇都宮城を奪取して宇都宮当主の座を得ました。 その後、俊綱(尚綱)・広綱と続き、広綱の時代の後半からその子国綱の時代は芳賀高継が家政の中心になり、後北条氏の侵入に必死に抵抗しました。 そして、天正18(1590)年小田原参陣を迎え、豊臣大名として存続することになりましたが、慶長2(1597)年9月に突如改易され、備前岡山の宇喜多氏に預けられました。国綱は翌年の朝鮮出兵の戦功で御家再興を目指しますが、ついに果たせず、その後国綱の子義綱は水戸藩に召し出され、子孫は家老などをつとめ維新を迎えました。 また、国綱の弟は結城晴朝の養子となって七郎朝勝と名乗り、結城氏の継承者となりましたが、豊臣秀吉縁者の結城氏への養子話が持ち上がると、朝勝は結城からの退去を余儀なくされ、実家の宇都宮氏に帰りました。慶長2年に宇都宮氏が改易になると、兄・国綱の説得で関東にとどまって従兄の佐竹義宣の許に身を寄せ、関ヶ原の合戦の時は上杉景勝軍に参陣しましたが、徳川方の勝利で佐竹氏が出羽久保田(秋田)に転封になると、朝勝もこれに従い、やがて宇都宮姓に復し、宇都宮恵斎宗安と名乗りました。その後は客分の待遇を受け、男子がなかったので真壁重幹の次男を養子として跡目を継がせ、以後は佐竹氏の重臣として代々続きました。 ※ 水戸藩士宇都宮氏については蔵屑斎(くらのすけ)さんに、秋田藩士宇都宮氏については 松本好晴さんにご教示をいただきました。どうもありがとうございます。 《はじめに戻る》 |