《土岐氏》   |

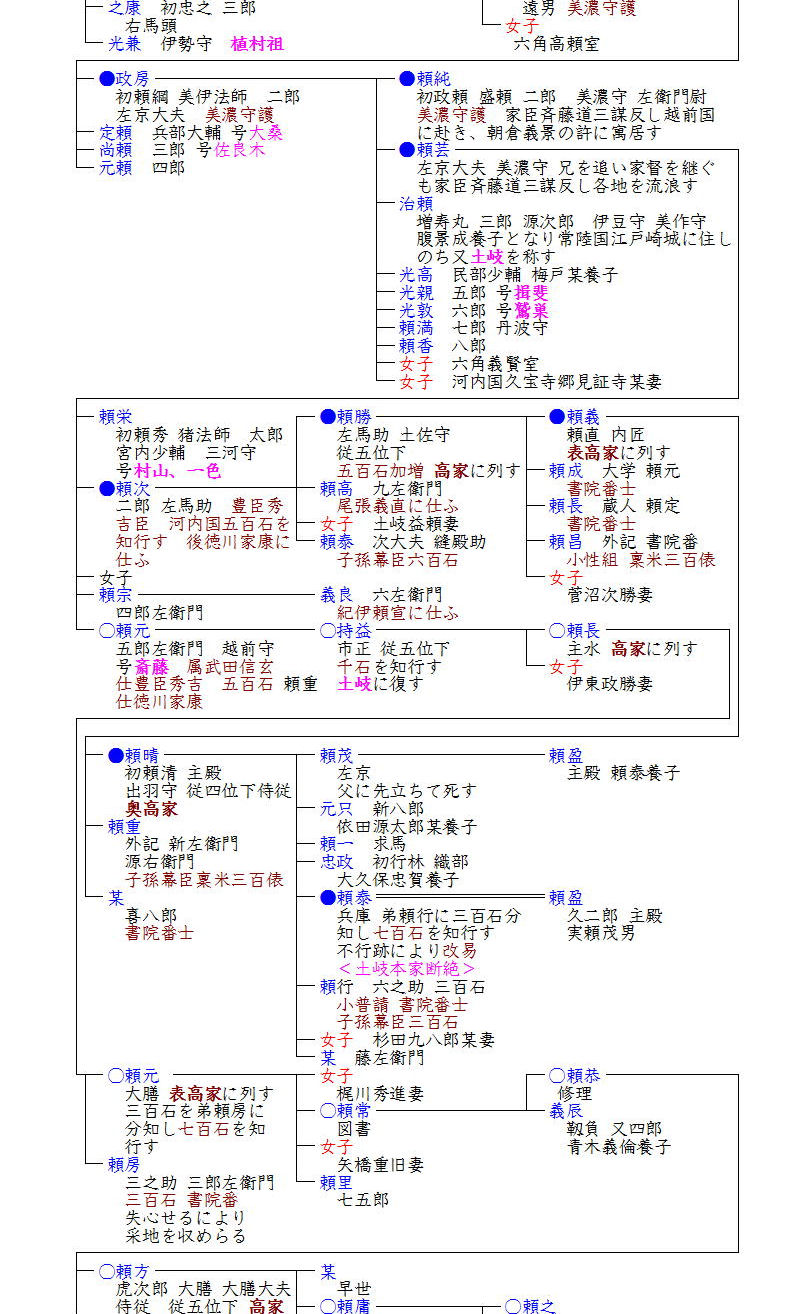

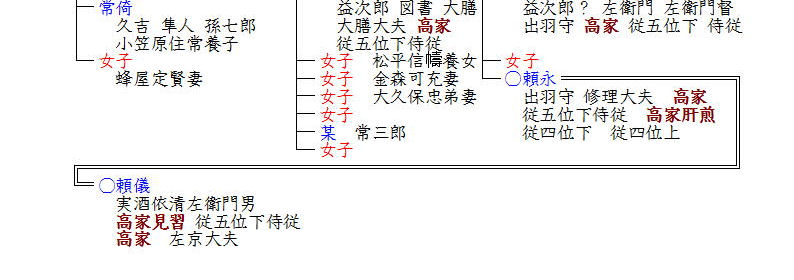

| 土岐家は清和源氏の出ですが、頼朝や足利・新田・武田等の源頼信・頼義の河内源氏の流れでは無く、頼信の兄・頼光の摂津源氏の流れになります。 清和源氏の祖・源経基が美濃守に任ぜられたのが源氏と美濃を結びつけた始めですが、その後経基の満仲、その子頼光・頼信兄弟、頼光の子頼国と相次いで美濃守となり、それ以降は頼国の子孫が在地土豪として美濃国内に広がっていきました。頼国の子頼綱の子孫は山県郡に、頼綱の弟国房の子孫は厚見郡から土岐郡へ、満仲の弟満政の一族は方県郡へと、多くの源氏が美濃に土着していきました。 国房の子孫は土岐郡を基盤として私領を広げ、光衡の代には源頼朝の御家人となって承久の変後は美濃国守護となりました。これ以降は美濃源氏の中でも光衡の子孫が勢力を強め、南北朝期の頼貞は足利尊氏に従って鎌倉幕府を討ち美濃守護となりました。頼康の代には尾張・伊勢を合わせ三国の守護となり、養子の康行も三国守護を引き継ぎました。しかし三代将軍義満の宿老の勢力削減策によって幕府より謀反人として征討され、代わって庶流池田家の頼忠が美濃守護となり、以後はその子孫が美濃守護を継承し、美濃国内の武士たちを家臣としていきました。その後は守護代斎藤氏の実力もあって美濃国は安定していましたが、成頼の跡目を嫡子政房と末子元頼で争い、また政房の子の頼純・頼芸(なり)兄弟の争いもあって守護家の声望は衰え、兄頼純を国外に追った頼芸も家臣斎藤道三に美濃国から追われ、越前・甲斐・上総を流浪しました。 頼芸の嫡子頼栄(よし)は父の勘気を受けたため二男頼次が嫡子となり、弟頼元とともに豊臣秀吉、次いで徳川家康に仕え江戸幕臣となりました。頼次の子頼勝の代には五百石加増されて千石となり高家に列しました。しかし五代頼泰は「常々も行跡よろしからざるのところ、さきに酒狂し往来の者に疵つけしこと、不法のいたりなりとて、酒井監物忠告にながく召預けらる。」とのことで改易断絶となってしまいました。 一方頼次の弟頼元の系統も千石を知行し(後分知して七百石となる)、孫頼長の代には高家に列し、幕末の修理大夫頼永は高家肝煎を勤め、維新まで続きました。 《はじめに戻る》 |