《天童氏》   |

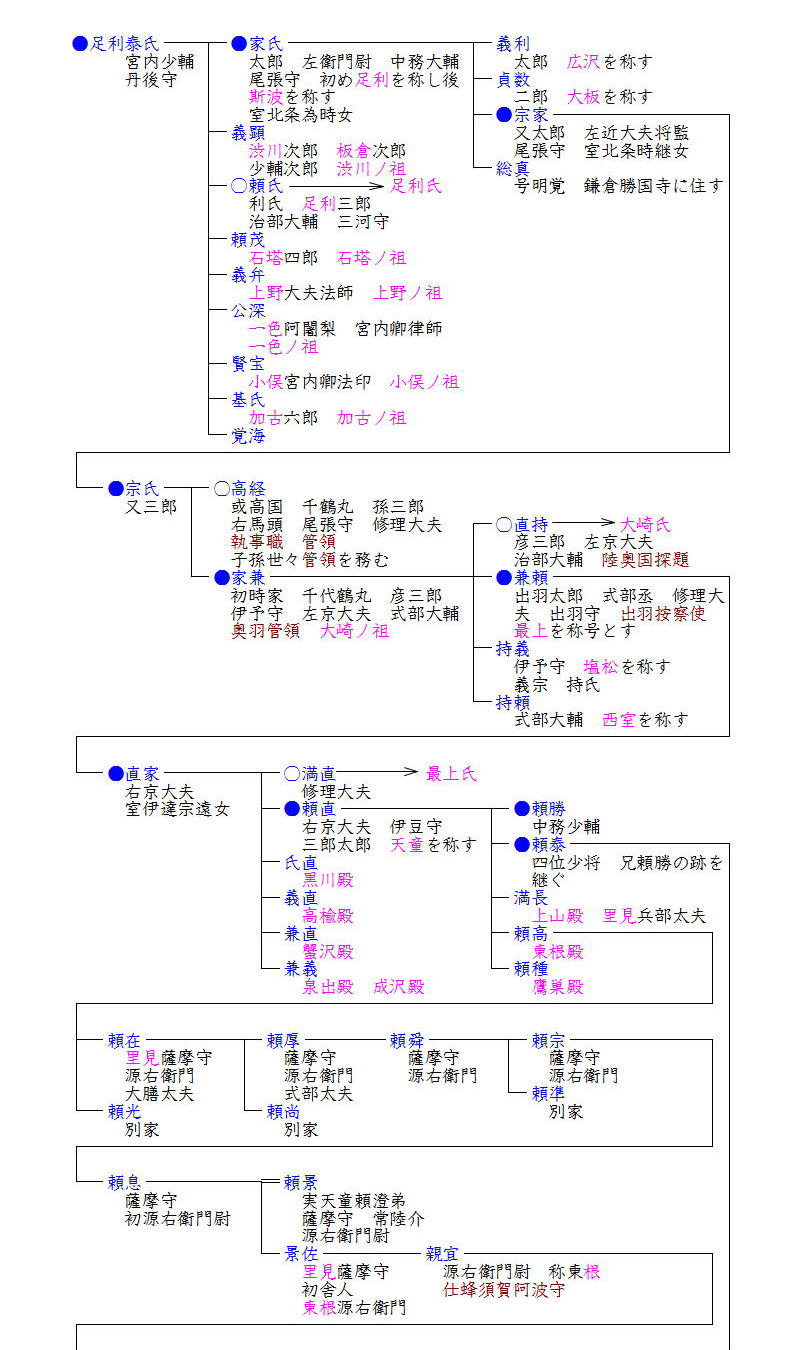

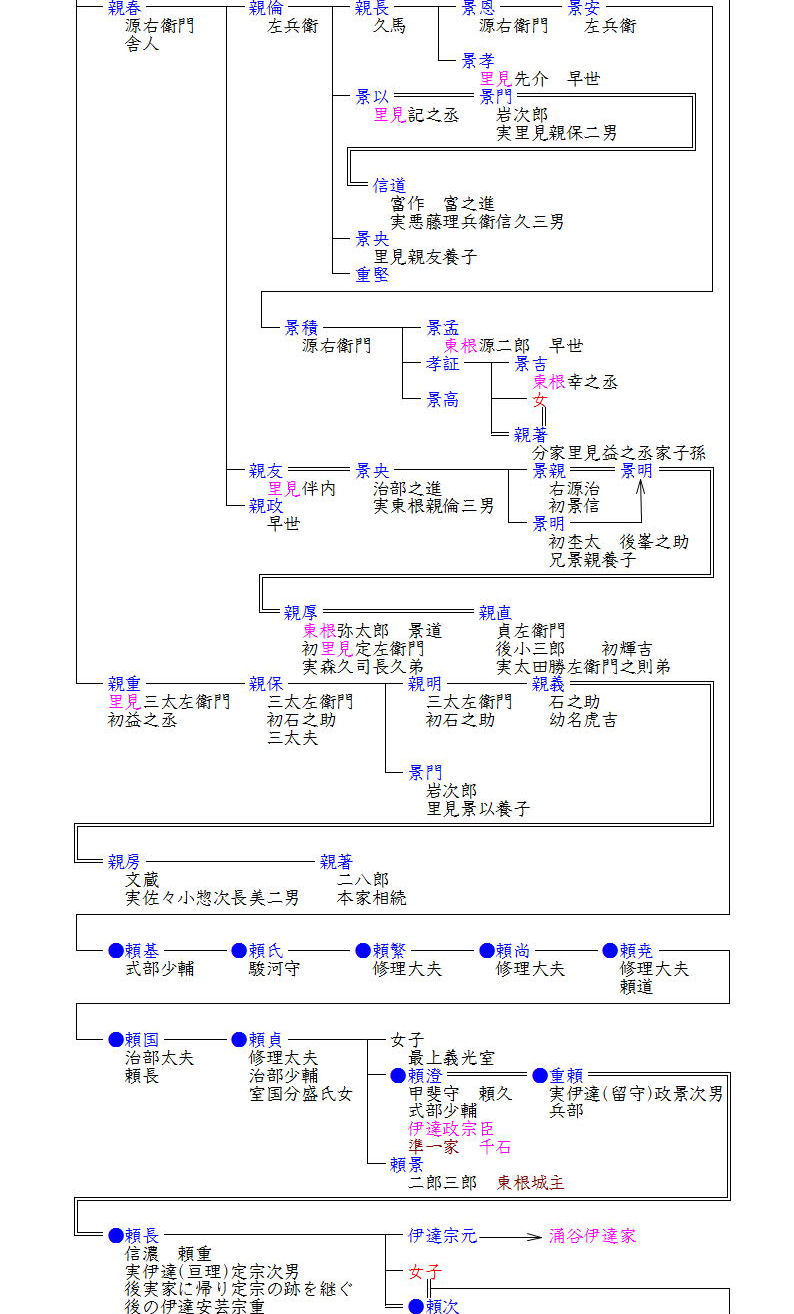

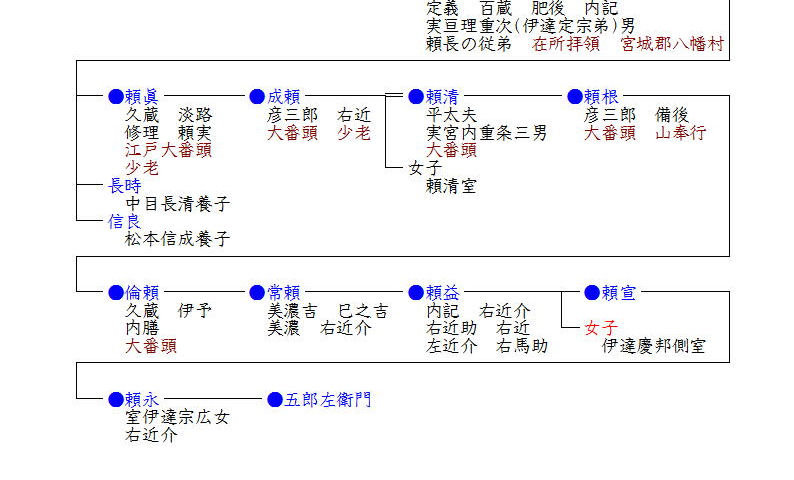

| 天童氏は、足利氏の庶流で羽州探題を務めた最上氏の分家です。ですが、単なる最上氏の庶族ではなく、南北朝期に成生荘の地頭であった里見義景が斯波(大崎)家兼の子で最上兼頼の弟義宗を養子としたが、義宗にも子がなかったので兼頼の孫である頼直が養子となったと思われます。ですから、単に天童に分封されたものではなく、里見氏の地盤を引き継いだもので、宗家の大崎氏からは最上氏と同格に扱われていました。そんな基盤があったからこそ頼直もその子満長を上山、頼高を東根、頼種を鷹巣にそれぞれ分封したものと思われます。 室町期、幕府と古河公方の対立が続き幕府が関東・奥羽の諸将に古河公方足利成氏討伐の命を出したときにも、最上義春とともに天童頼基にも御内書が出されていることからも天童氏の家格というものが伺えます。 戦国期にはいると、天童氏は天童・成生・六田・飯田・長瀞・楯岡・尾花沢・延沢の下筋八楯の盟主として最上氏や伊達氏に対抗していました。天童頼貞は娘を最上義光に嫁がせるなどして最上氏との関係改善を図りましたが、跡を継いだ頼久(頼澄)は義光と戦い、天正12年(1584)天童城は落城し、頼久は母方の国分氏を頼って陸奥国に逃れました。後に伊達氏に仕えて準一家に列せられ、千三百石を給せられ宮城郡八幡村に居住しています。ちなみに系図を見てわかるように、のちに伊達騒動に関連して名の知られる伊達安芸宗重が養子となって一時天童家を継いでいます。 一方、天童氏の有力庶族であった東根氏は天童氏と違って最上義光に臣従しました。しかし、最上氏の改易によって禄を失い、奥州に残った天童氏とは異なり四国に渡って蜂須賀家に仕えることになりました。 ※今回は@nifty歴史フォーラムにおけるかたぎりさんの書き込みを参考にしています。どうもありがとうございます。 《はじめに戻る》 |