《白河結城氏》    |

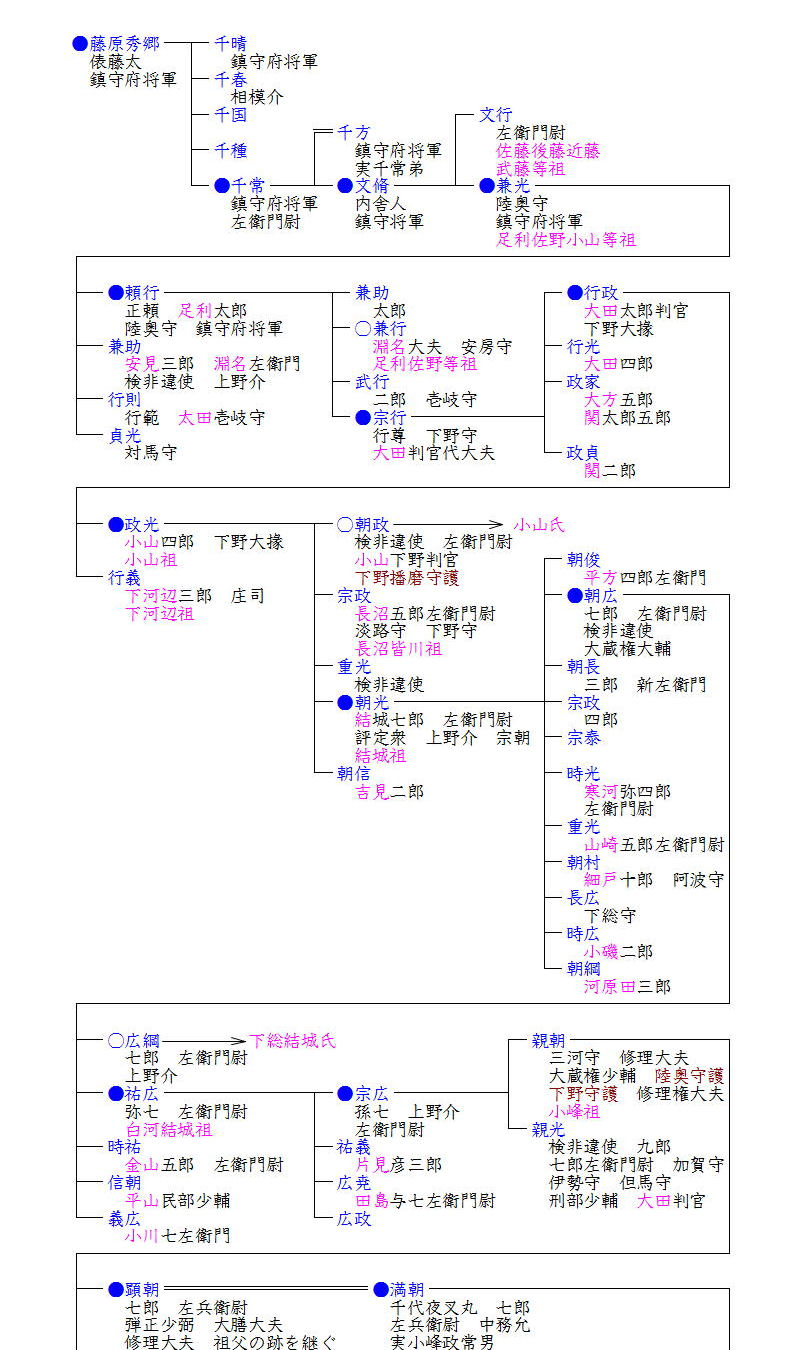

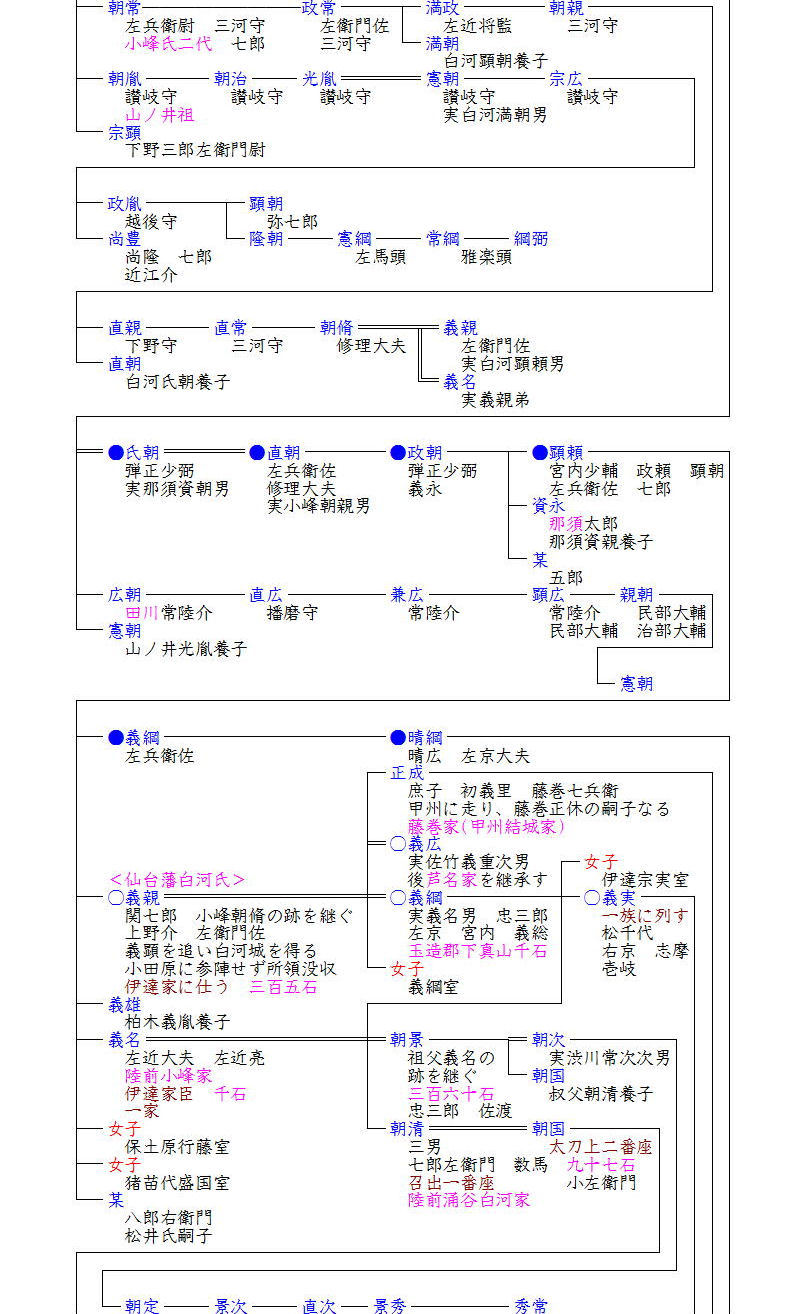

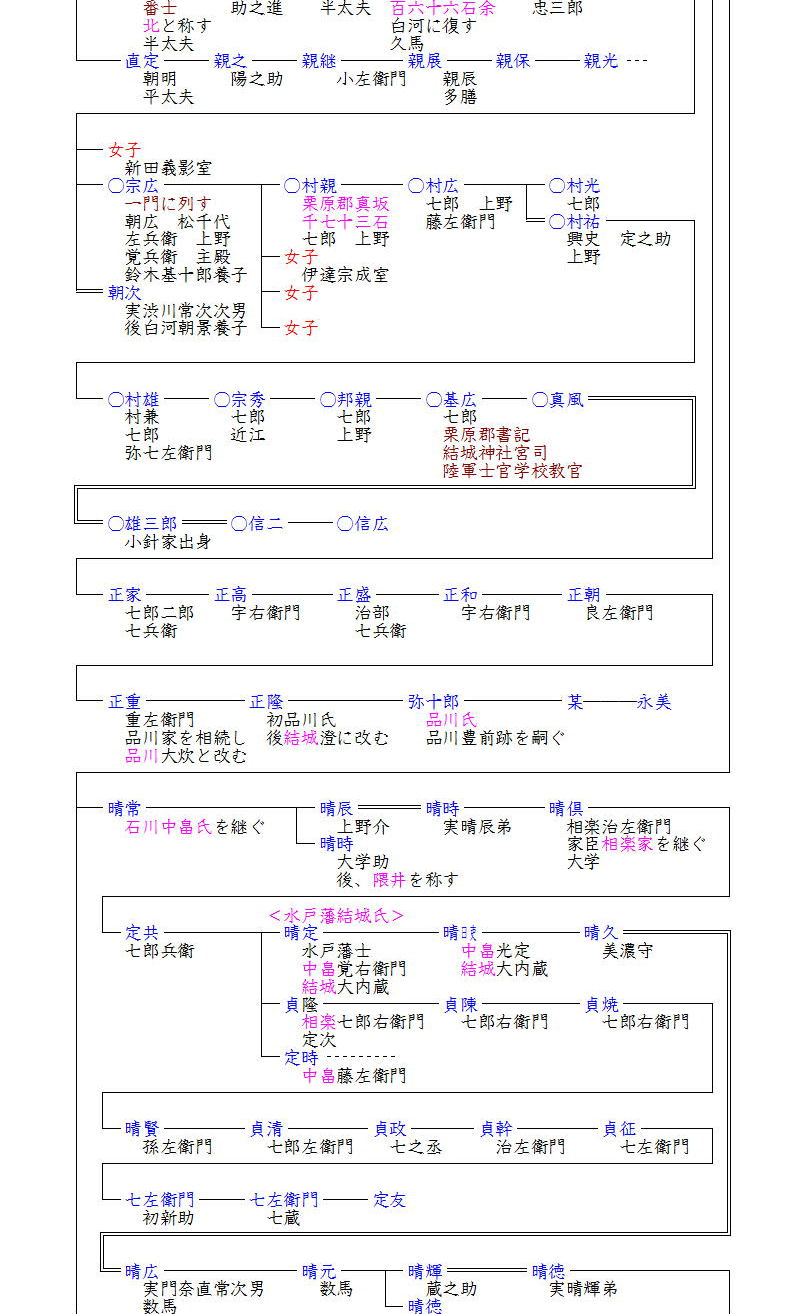

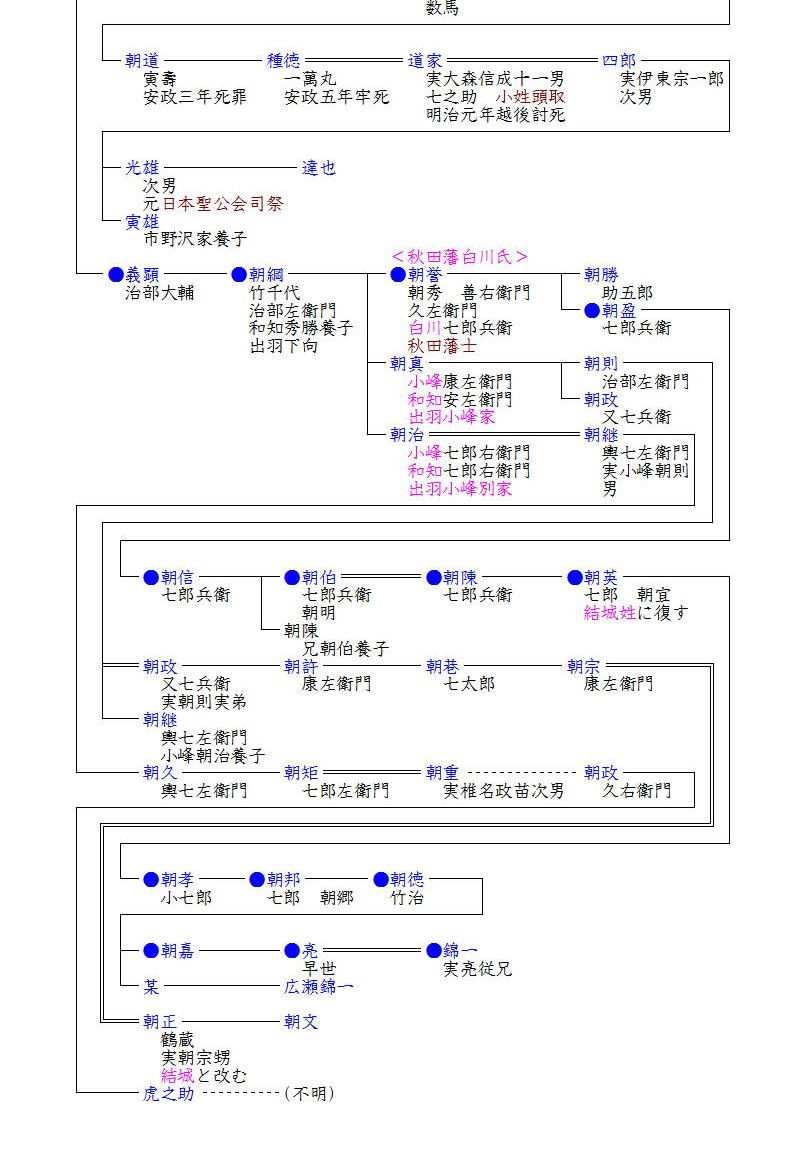

| 白河結城氏は秀郷流藤原氏の流れで、下野の小山政光の子朝光に始まります。朝光は源頼朝の挙兵に従い、下総結城郡を与えられ結城氏を称しました。朝光の母寒河尼が頼朝の乳母だった関係で朝光は頼朝に寵愛され、戦国期にはこうした点をもとに朝光を頼朝の子とする説までもが出ました。 結城氏の所領は結城郡とその周辺の下野・常陸に集中していましたが、文治5年(1189)奥州合戦の恩賞として奥州の白河・岩瀬・名取の三郡が与えられ、二代朝広の次男祐広が正応2年(1289)に入部し、白河結城氏を起こしました。しかし、祐広の父朝広が康元元年(1256)執権北条時頼の出家に際し、白河で出家したと伝えられており、すでにそのころには白河結城氏が本拠を白河に移していたと思われます。 南北朝期、二代宗広は一貫して南朝方に付き、南朝の忠臣としてその名を轟かせ、建武元年(1334)陸奥国府の式評定衆に任命されました。そして、白河結城氏は勅裁により結城氏の惣領となり、下総結城氏はその支家的立場に置かれました。 宗広の死後、その跡は孫の顕朝が継ぎ、顕朝の父親朝は庶流小峰氏の祖となりました。白河結城氏の勢力は直朝の時代に頂点に達し、南奥羽から北関東にかけて勢威を及ぼしました。しかし永正7年(1510)内紛が起き、その勢力は衰え始めます。天正3年(1575)義顕が白河城を留守にした際に、庶流の小峰義親が白河城を乗っ取り、これに乗じて常陸の佐竹義重は白河領全土を制圧しました。 義顕の復領は結局ならず、その子朝綱は秋田藩佐竹氏に仕え子孫は秋田藩士となりました。また義顕の庶兄晴常は石川中畠氏を継いで中畠城主となりましたが、その子孫晴定は水戸藩に仕えて水戸結城氏を起こし、子孫は水戸藩士となりました。また晴常の子孫からはほかに中畠氏・相楽氏が出ており、幕末維新期に「赤報隊」を結成し、のち偽官軍として処刑された相楽総三もこの一族の一人と言われています。 一方、義顕を追い出した義親ですが、佐竹氏に白河領を制圧されたため佐竹義重の二男義広を養子として白河城に入れましたが、義広が芦名氏の後嗣として会津に移ったため、その跡は再び義親が継承しました。芦名氏が摺上原で敗北して滅亡すると伊達政宗に服属しましたが、天正18年(1590)小田原に参陣しなかったため豊臣秀吉に所領を没収されました。そして、慶長6年(1601)伊達政宗に召し抱えられ、子孫はのち一門に列せられ、仙台藩士として明治を迎えました。 また義親の庶子正成(義里)は父義親没落の際に甲州の長沼正休の許に逃れ、その嗣となり正成と称しましたが、正休が藤巻を称したので正成も藤巻を称し、以後代々藤巻を苗字としました。(甲斐結城家[藤巻家]) その後、正重の代に近親の某神社神主品川家に身を寄せているうちに品川家に嗣が絶えたので正重は品川家を継ぎました。その子正隆は明治16年願い出て結城を姓とし名を澄と改めましたが、その子弥十郎は再び品川家を継ぎました。 ※今回は@nifty歴史フォーラムにおける筈衛さんの書き込みを参考にしています。どうもありがとうございます。 水戸結城家についてはT.Yuukiさんより情報をいただきました。ありがとうございます。 《はじめに戻る》 |