《世良田氏》    |

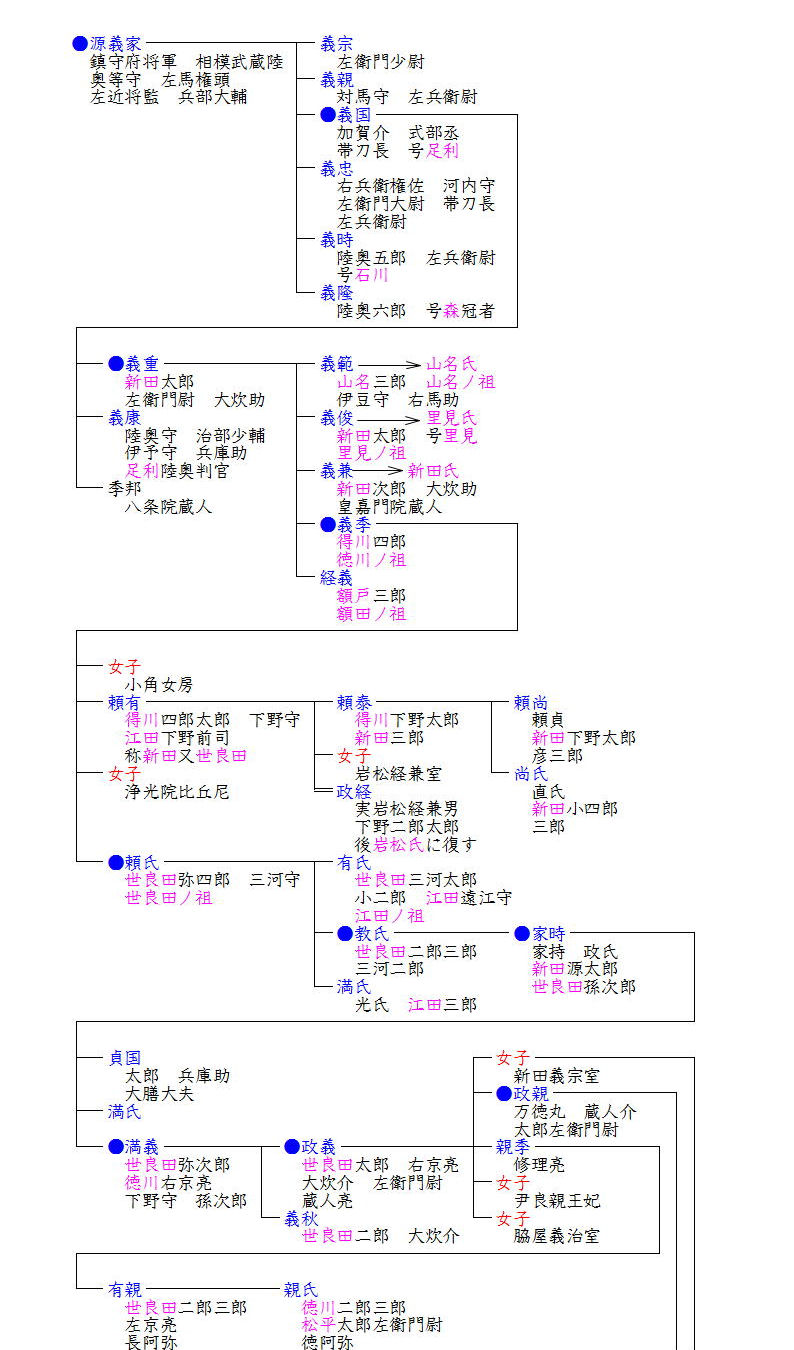

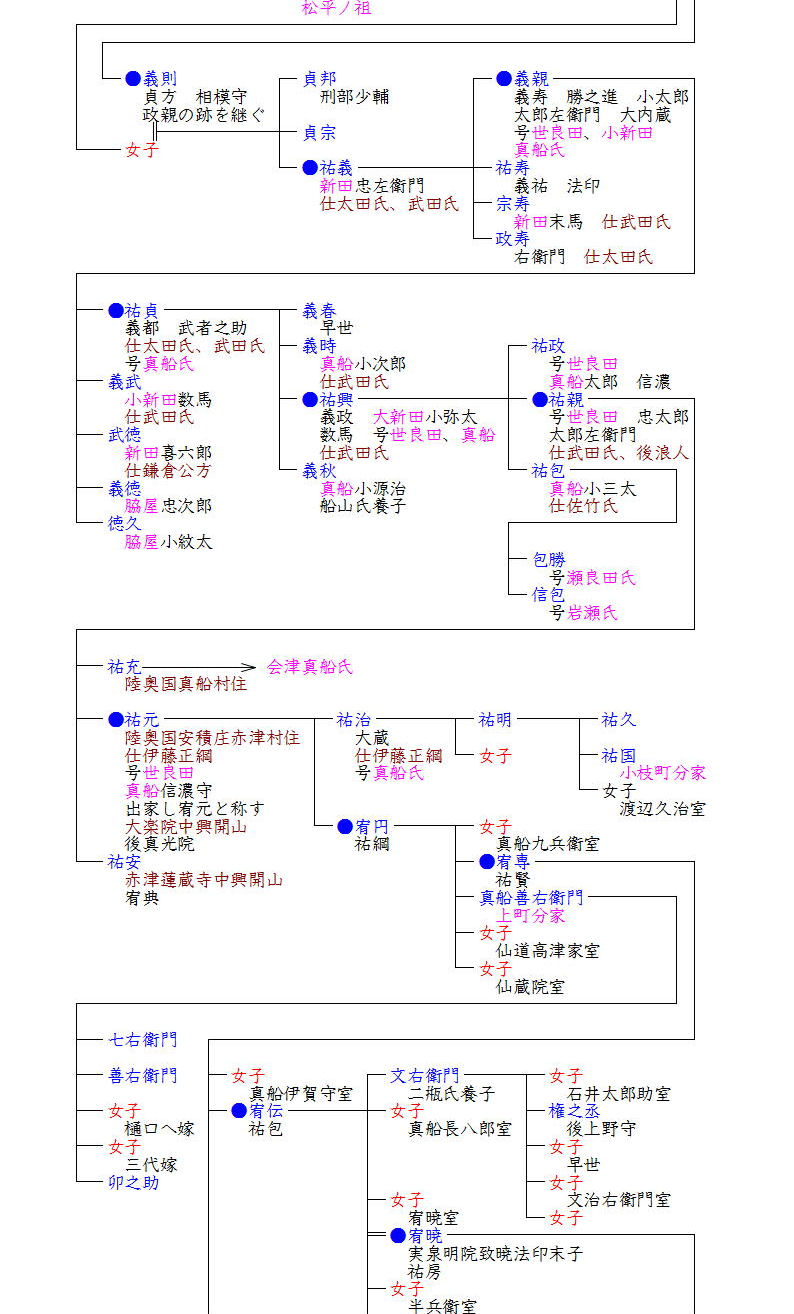

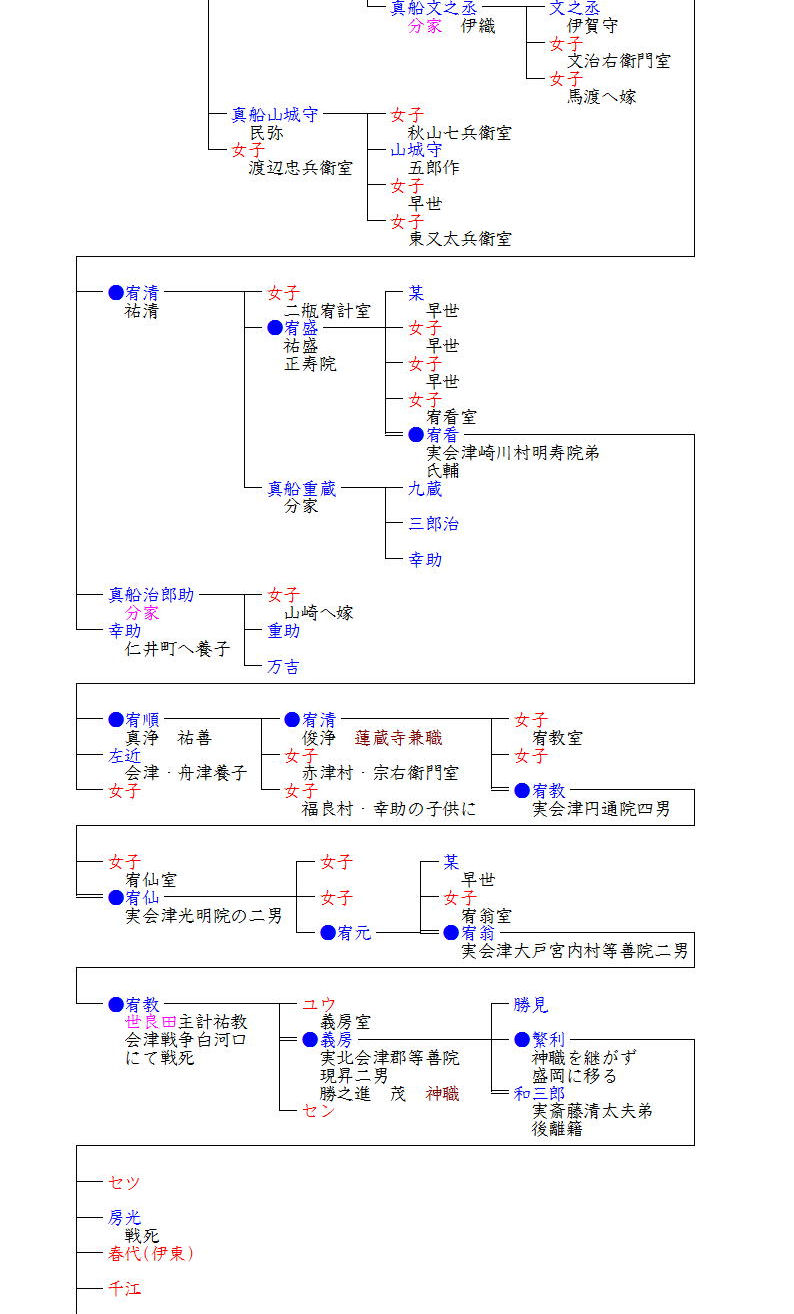

| 世良田氏は新田氏の祖義重の四男義季を祖とします。彼は家督を継いだ兄義兼に次ぐ所領を父義重から譲られており、義季かその母が父義重に特別に愛されていたと考えられます。成長した義季は世良田郷に館を構え、世良田氏を称するようになりました。また惣領家の新田政義が失態を重ね、総領の地位を没収された後、新田一族の惣領権はこの世良田義季と岩松時兼がそれぞれ「半分ノ惣領」に任じられた(義季は一族を代表して鎌倉に勤仕した。)ことからも、世良田氏の一族内での地位の重さが感じられます。 義季の死後、その「半分ノ惣領」の地位は次男頼氏に受け継がれたようで、宗家の政義が果たせなかった国司就任も果たし、彼は三河守を名乗っています。しかし北条得宗家の専制体制が成立していく中で世良田氏に対しても次第に圧力が強まり、ついに文永9(1272)年頼氏が勘気を被って、佐渡に配流となるという事件が起こり、頼氏はついに帰郷することなく佐渡で死を迎えました。 頼氏の家督を継いだのは次男教氏で「半分ノ惣領」も同時に受け継いだようですが、その子家時は父より早く没し、その跡を継いだのは家時の三男満義でした。満義は宗家の新田義貞とともに鎌倉を攻め、霊山攻撃では一方の大将となりました。しかし、義貞死後は世良田に隠棲し、嫡男政義が南朝方として各地で戦い続けました。政義は宗良親王、その子尹良親王に仕え、下野・信濃などを転戦しましたが、信濃国浪合村にて尹良親王とともに討ち死にしました。その際、政義の子政親と尹良親王の子良王は難を逃れ三河国に移りましたが、政親はそのまま三河国で没したとも、下野国真船村で没したともいわれているようです。 一般的な系図などには、この政親の子孫は載っておらず、政親の弟親季の子有親とその子親氏が北朝方の追捕を振り切り三河国に潜伏し、松平郷の松平太郎左衛門信重家に入り婿して松平親氏と名乗り、その子孫が後に江戸幕府を開いた徳川家康だということになっていますが、これはかなり疑問です。この松平氏は賀茂氏とも在原氏ともいわれていて、世良田氏の子孫であるというのは仮帽でしょう。家康の祖父松平清康は「世良田二郎三郎」を名乗っていたことがありますが、これは東から三河を圧迫する今川氏に対抗して新田支流の血筋を主張したものと言われています。 いずれにしても、世良田氏の血統は南北朝の戦乱の中で散り散りとなり消え去っていったと思われていました。 しかし、会津にこの政親の子孫という真船(世良田)氏という一族がいることがわかりました。その家伝によりますと、政親のあと世良田氏を継いだのは政親の姉と新田義宗の子義則(貞方)で、義則とその子貞邦は各地を転戦し、義則は相模国底倉で襲われて討ち死にし、貞邦も挙兵の謀がもれ捕らえられて七里ヶ浜で斬られてしまったため、真船村で生まれ育てられた義則の三男祐義が世良田氏を継ぎました。祐義は、父や兄のように南朝の武将として生きる道ではなく、土豪となって一族の安泰を図る路を選び、その子孫は真船氏を名乗って太田氏や武田氏などに仕えました。 そして十三代祐親の長男祐充は真船村に残って真船氏を名乗り、次男祐元は会津の芦名氏に属する安積庄赤津領主伊藤弾正正綱に仕えました。しかし、伊達政宗によって芦名氏が滅ぼされると、仏門に入り赤津の大楽院(のち真光院)の跡目を継ぎ、以後代々真光院の神職を世襲しました。 二十八代宥教は会津戦争の際に「修験隊」を組織して新政府軍に向かいましたが、白河口で戦死し、三十代繁利の代に神職を一族良田氏に譲り、赤津を離れました。 《はじめに戻る》 |