《小山氏》  |

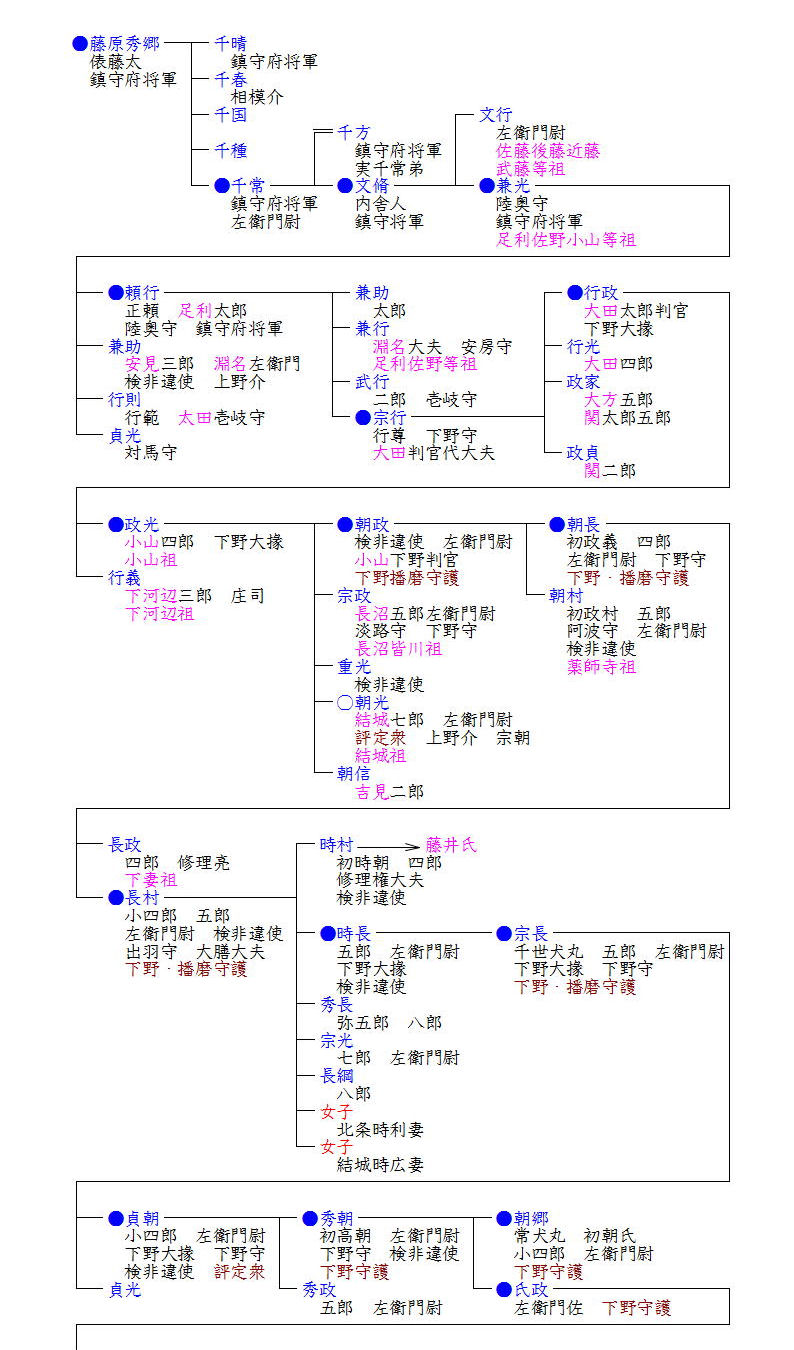

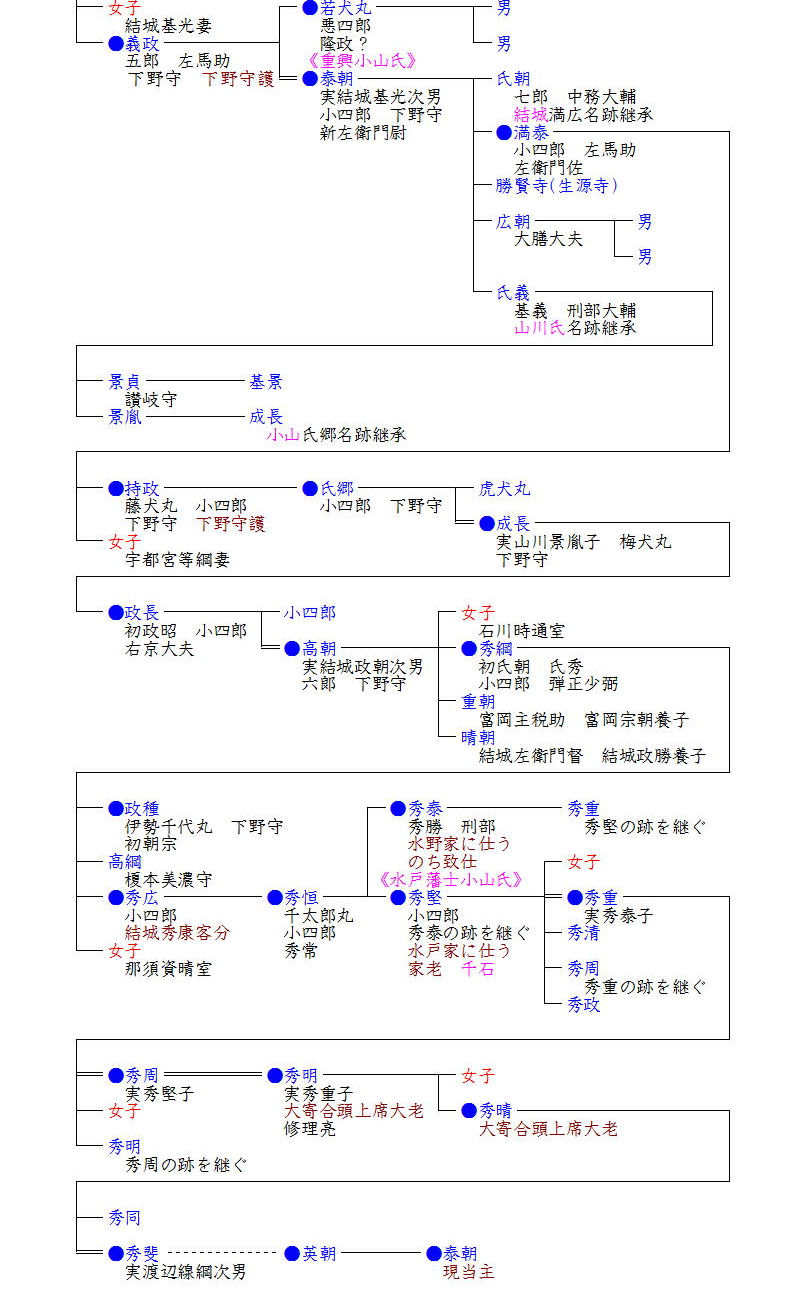

| 小山氏は秀郷流藤原氏の流れで、太田行政の子政光が下野国小山庄に居住し、小山四郎と称したのが始まりです。政光の嫡男朝政が小山氏を継ぎ、弟宗政が長沼氏の、朝光が結城氏の祖となりましたが、小山氏は代々下野国権大介職および押領使を世襲し、また鎌倉時代は一貫して下野守護を務め、幕府においても重きをなしました。 ところが、南北朝時代になると義政は南朝方となって宇都宮国綱と戦い、永徳2(1382)年に自殺、その子若犬丸(隆政)も奥州に逃れ、応永4(1397)年会津にて自害し、小山氏の嫡流は断絶してしまいました。 しかし関東公方足利氏満は関東の名族小山氏の滅亡を惜しみ、同族結城基光の次子泰朝に小山氏の名跡を継がせることとなりました。(重興小山氏) しかし、もはや鎌倉時代のような勢威は失われ、結城氏の指揮下におかれていました。そのため小山・結城両氏の関係は冷え切り、結城合戦の際も持政は伯父結城氏朝やこれに味方する叔父の小山広朝良を激しく攻撃しました。結城合戦後は、その功によって下野守護職も回復し、重興小山氏の最盛期を築き上げました。 そして、戦国末期の当主秀綱の代には、上杉謙信と北条氏康・氏政父子との間で去就に迷うこととなり、天正3(1575)年には後北条氏によって本拠祇園城を開城し、佐竹義重を頼りました。天正10(1582)年には後北条氏と和睦し小山に復したものの、以後は後北条氏傘下の一城主に過ぎず、小田原の陣の際も後北条氏と運命をともにしました。 秀綱は所領を没収され、浪々の身となり、子の秀広に家督を譲りましたが、秀広に先立たれました。秀広の子秀恒が家督を継ぎ仕官を目指していましたが果たせず、秀恒の子秀泰の時にやっと下総山川藩水野忠元に客分として迎えられました。忠元の子忠善が駿河田中に転封となると、秀泰は郷土の地と離れがたく致仕し、再び浪々の身となりました。 秀泰の跡は弟秀堅が家督を継ぎ寛文5(1665)年、水戸家に仕えることとなり、以後代々水戸家の家老職をつとめ、幕末を迎えました。 そして現当主泰朝氏は現在先祖の地小山に住んでいらっしゃるとのことです。 《はじめに戻る》 |