《太田氏》          |

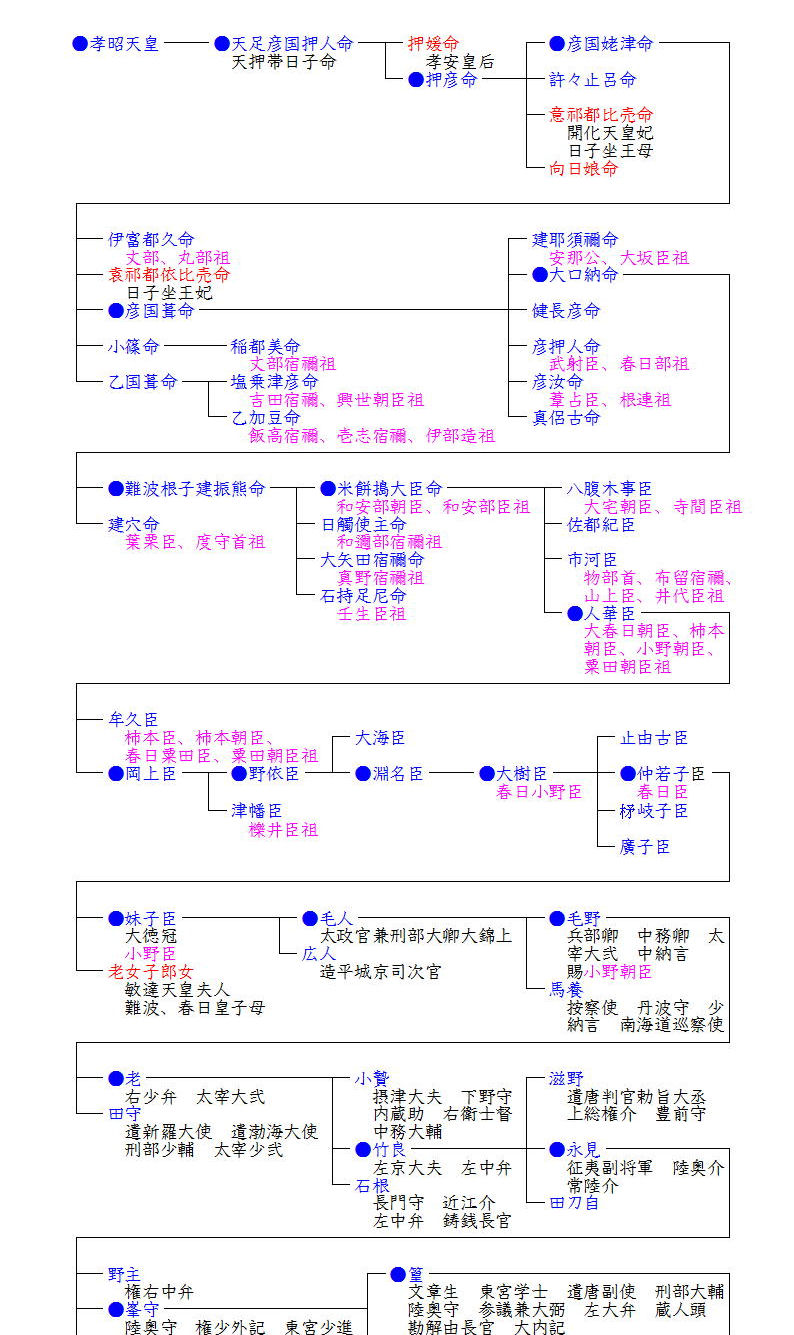

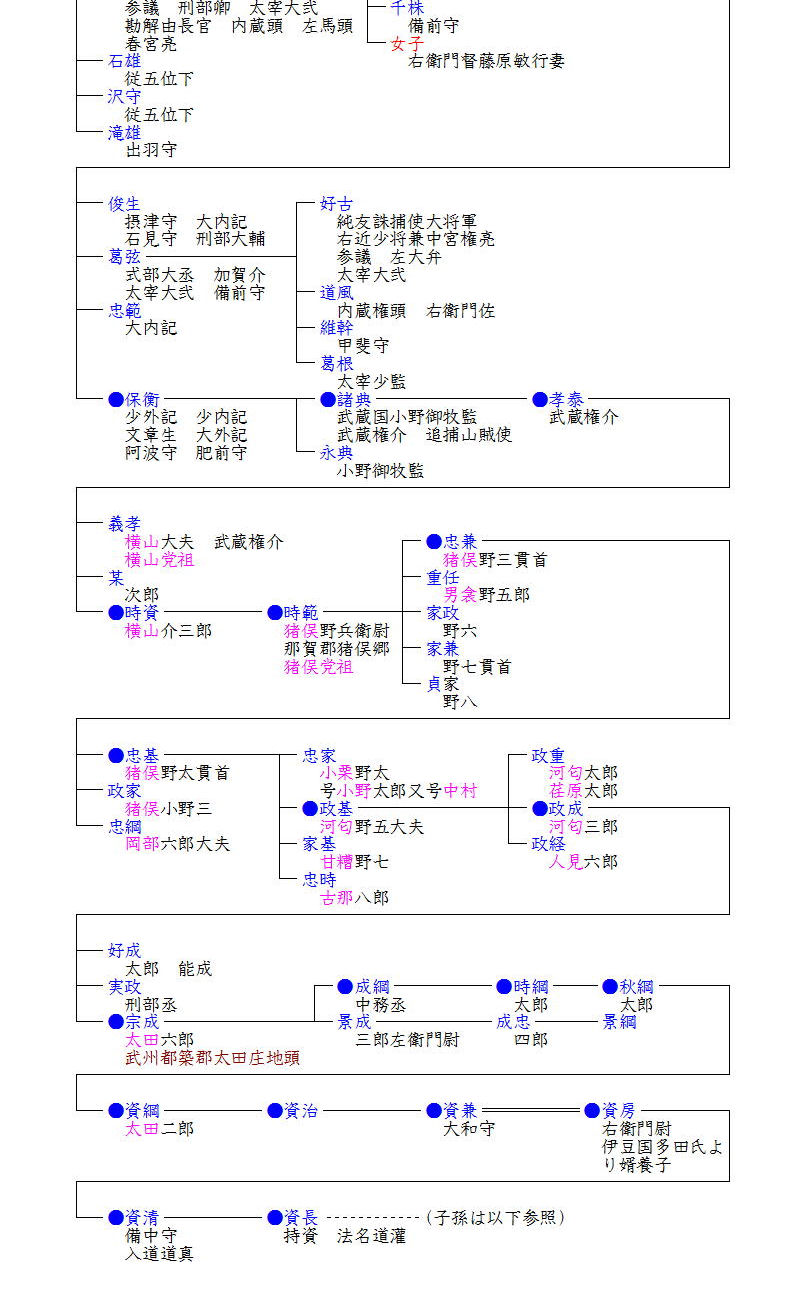

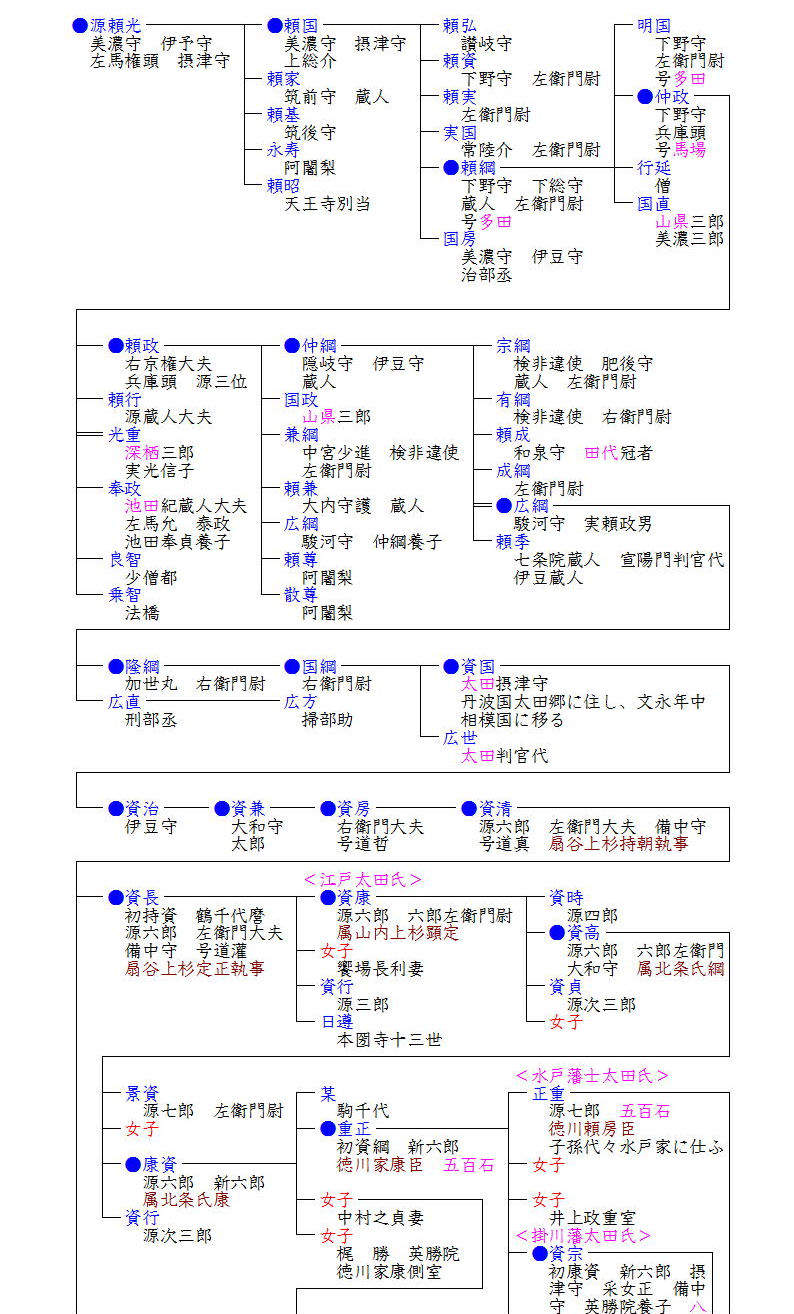

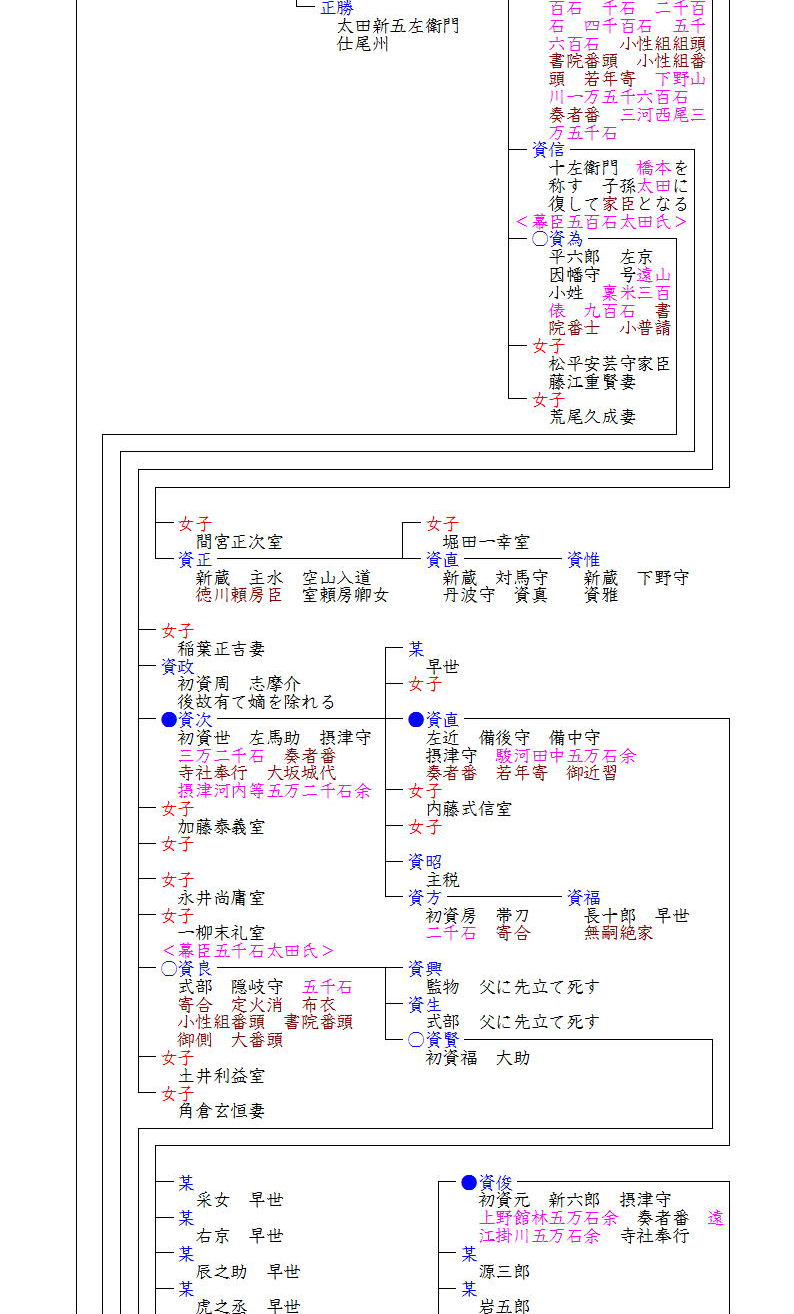

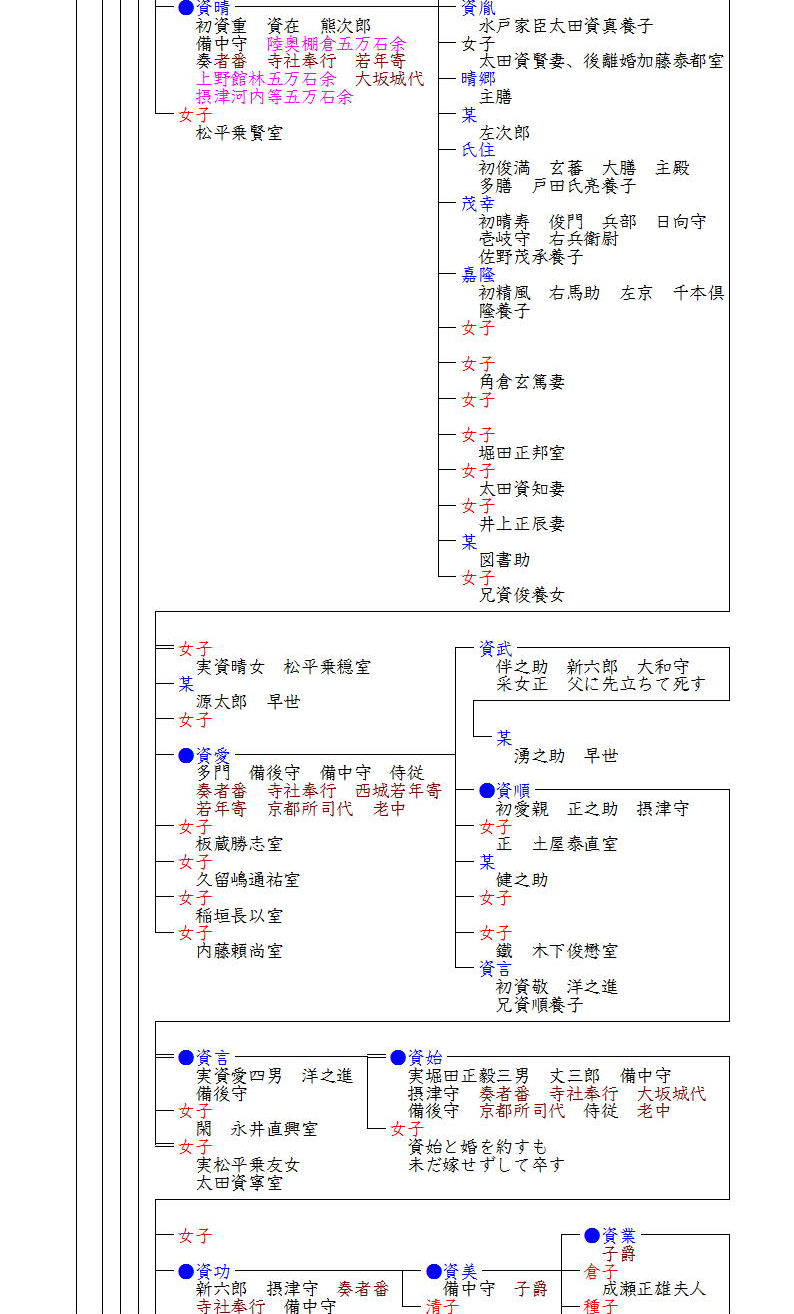

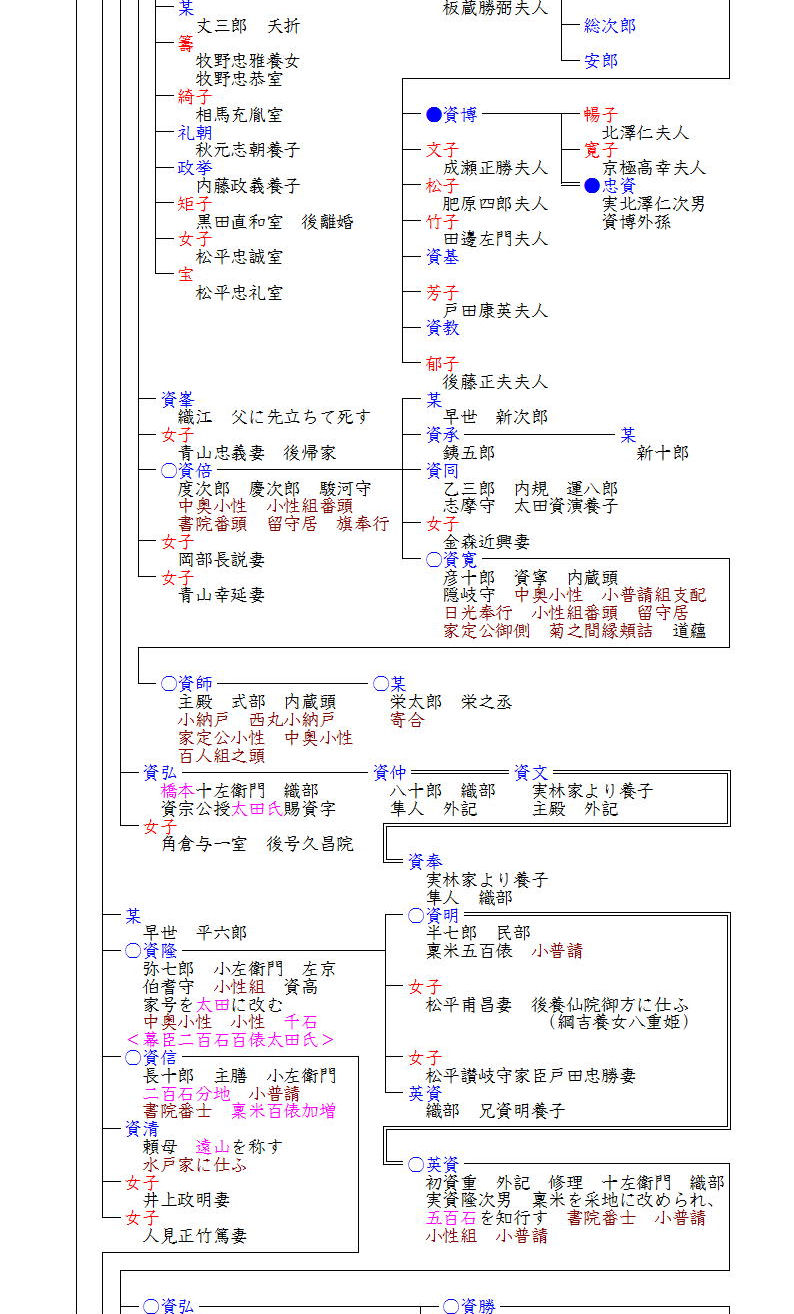

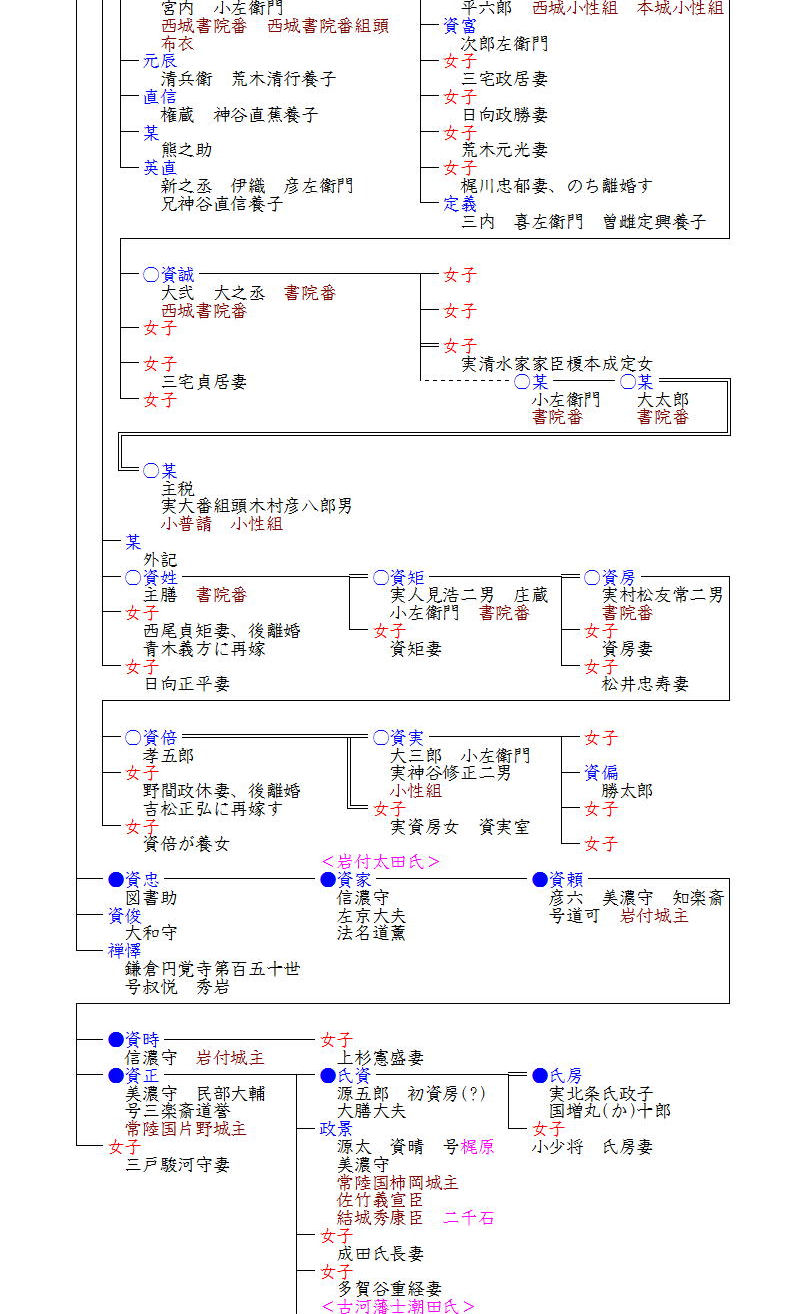

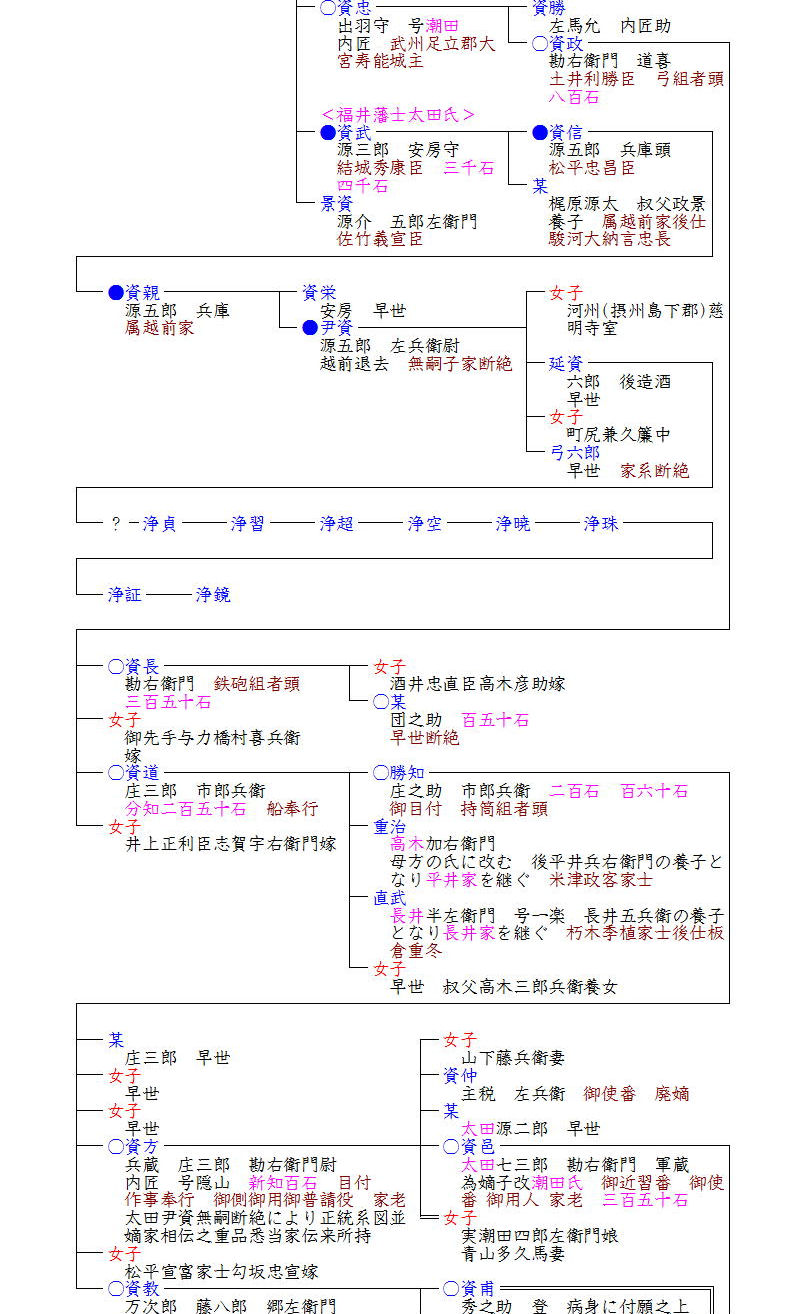

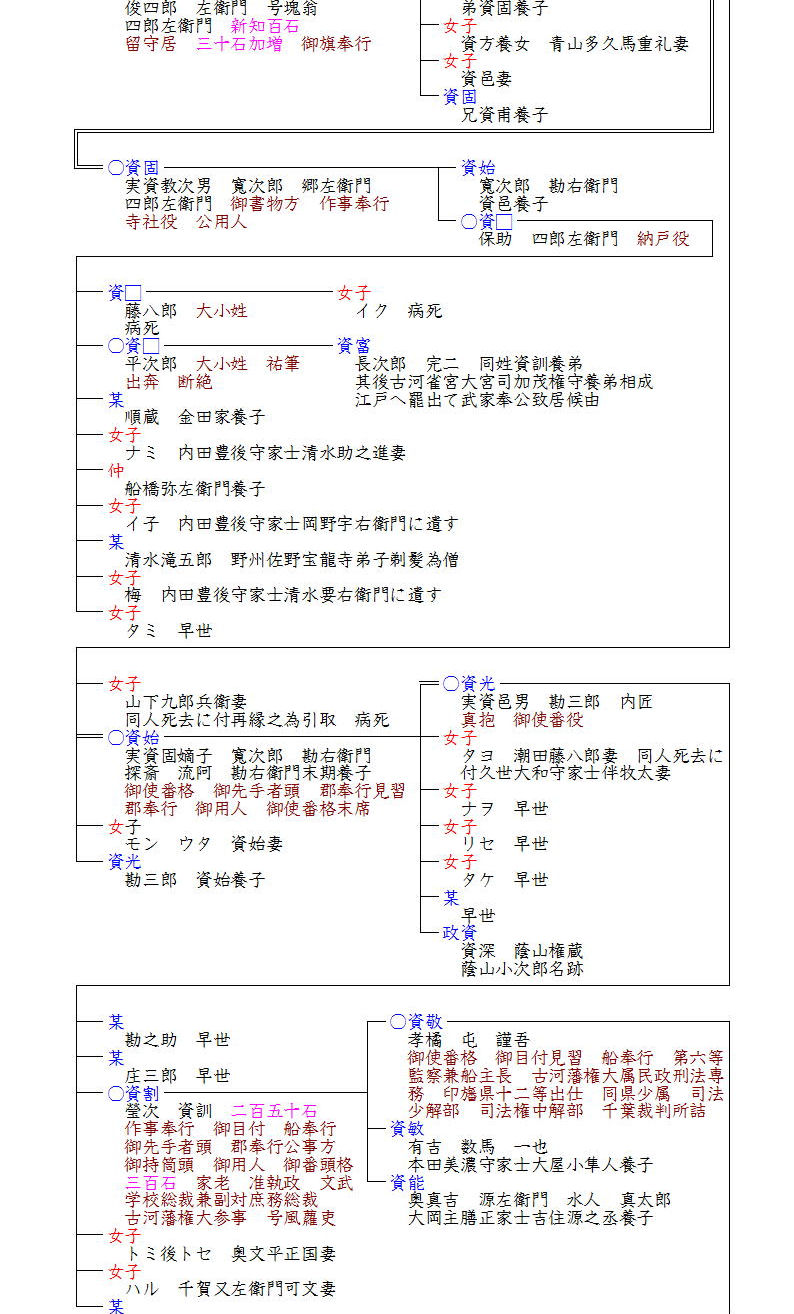

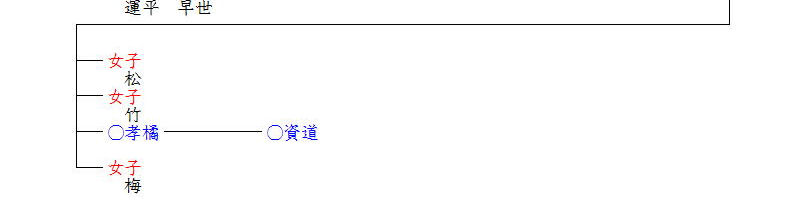

| 太田氏は、一般的には清和源氏頼光流とされ、『寛政重修諸家譜』では源三位頼政の末裔である資国が丹波国桑田郡太田郷に住んで太田氏を名乗ったと言われています。ただこれには昔から疑問が投げかけられていて、『古代氏族系譜集成』では孝昭天皇の末裔で、武蔵七党の一つでもある小野姓猪俣党を出自とし、太田二郎資綱の子が資治で、以後歴代は清和源氏説と同じとなっています。 『太田家譜』では、資国は上杉重房に属して宗尊親王に供奉して鎌倉に下向し、太田氏は上杉氏に仕えたとありますが、詳しい動向はよくわかっていません。資清(道真)は扇谷上杉持朝の家宰となり、持朝隠退後は家督を継いだ持朝の子・顕房がまだ幼かったので、出家して道真と号した資清が政務を執行しました。鎌倉公方足利成氏と関東管領上杉氏が対立し享徳の大乱が起こると、道真は武蔵国岩付城を、息子・資長(道灌)は江戸城を築きました。 山内上杉顕定の家宰長尾景信が死に、景信の弟忠景が家督を継ぐと、景信の子景春は公然と顕定に離反し、古河公方成氏と結びました。道灌は山内上杉顕定・扇谷上杉定正を助け景春方の与党と武蔵・相模国で戦いましたが、やがて主君定正と齟齬を生じ、相模国糟屋の館で謀殺されました。 道灌の死後、太田氏は江戸系と岩付系に分かれました。道灌は弟とも甥とも言われる資忠を養子にしていましたが、資忠が討ち死にしたため、同じく甥と言われる資家を養子とし。彼が道灌の死後岩付城主となりました。これが岩付太田氏です。一方、道灌晩年の実子である資康を祖とするのが江戸太田氏で、太田氏伝来の文書を引き継いでいる岩付太田氏が嫡流と思われます。 資家の詳しい事績は明かではなく、次いで岩付城主となったのは資頼でした。その頃後北条氏が台頭し、二代氏綱は積極的に武蔵進出を図り、大永四年(1524)正月江戸城を手に入れたあと岩付城へと迫っていました。翌5年2月には岩付城は落城し、資頼の主君扇谷上杉朝興は越後の長尾為景に救援を求めたものの、為景は動かず自力で氏綱と対峙しました。資頼も体制を整え、享禄四年(1531)9月には岩付城を回復しました。その後、資頼は嫡子の資時に家督を譲りましたが、後北条氏の武蔵進出が活発化し、上杉氏の重臣として反北条の立場を守る父資頼・弟資正と北条氏康と妥協を図りながら太田氏の存続を狙う資時との間に対立が生じました。扇谷・山内両上杉氏と後北条氏が戦い、上杉氏が大敗北した河越夜戦でも、資時は北条氏に荷担しましたが、弟資正は両上杉氏・古河公方連合軍の部将として参戦し、兄弟で対立することとなりました。しかし程なく資時が病死したため資正が岩付城主となり、親北条系の家臣を放逐し、反後北条氏の姿勢を明らかにしました。 資正は、その後宿敵後北条氏との戦いに心血を注ぎましたが、永禄七年(1564)正月に一族太田康資と里見義弘と連合して北条氏康と戦った下総国国府台合戦で敗れ、劣勢回復のため宇都宮に赴いた留守中に北条軍に岩付城を乗っ取られました。これは対北条強硬派の資正・次男梶原政景と柔軟派の長男資房の対立を利用し資正の留守中に締め出しを図ったものでした。以後岩付は後北条氏の有力支城として機能し、資房は氏康の娘を妻とし、名前も氏資と改め北条一門格に列しました。しかし永禄十年(1567)の北条対里見の上総三舟山合戦にて氏資は討ち死にし、岩付太田氏の正系は断絶することになりました。その後北条氏政の次男氏房が氏資の娘小少将の婿に入って、太田の名跡を継いで岩付城主となるものの、天正十八年(1590)に豊臣秀吉軍の攻撃により岩付城は落城しました。氏房はその後秀吉に召し出されたものの、九州名護屋の陣中にて没しました。 岩付城を追放された資正は、常陸の佐竹義重の招聘により、常陸国片野城に移り、入道して三楽斎道誉と号しました。また次男梶原政景は柿岡城に配され、この地の旧領主小田氏牽制を期待されました。小田氏は結局旧領を回復することができず衰退していきました。天正十六年(1588)資正はすでに自立していた政景に代えて、片野旧城主の娘との間にもうけた資武に家督を譲りました。結局、旧領岩付への復帰はかなわず天正十九年(1591)資正は片野城にて没しました。 家督を継いだ資武は、小田原落城後、結城秀康に仕官し慶長六年(1601)には越前北ノ庄に移り禄高千石、軍奉行を務めました。翌年には佐竹氏に仕えていた兄政景が浪人して、資武の口添えで秀康に仕え、大坂の陣では兄弟で参陣し戦功を挙げました。資武はその功で八千石に加増され、寛永二十年(1643)没しました。資武の跡は子の資信が継ぎ、その後資栄、尹資と続きましたが、尹資の時に越前藩は減封にあい、越前を去って河内国交野に移り郷士となりました。その後嫡子延資を将軍綱吉に出仕させようとするがかなわず、宝永五年(1708)には延資が江戸で没してしまいました。その間に生まれた弓太郎を今度は将軍吉宗に出仕させようとするもまた早世し、享保十六年(1731)には尹資も死んで岩付太田氏は断絶しました。 なお太田氏関連文書は尹資の娘が嫁いだ河内の慈明寺の兄弟寺にあたる専宗寺に伝わり、その中の一つの巻末由緒書に尹資の子六郎延資の倅として浄貞、以下浄習―浄超…と僧侶名が記されており、系図では弓太郎で断絶となっていますが、実際には系図に現われない出家僧がおり、その後も系譜が続いていたことがうかがえるようです。(「東大阪市専宗寺所蔵「岩付太田氏関係文書」について) この岩付太田氏の庶流として潮田氏が知られています。潮田氏は三楽斎資正と潮田常陸介の妹との間に生まれた資忠を祖とすると言われており、父の命で母方の潮田姓を継ぎ別家になったといわれています。資忠と嫡子資勝は秀吉の小田原攻めの際に、北条氏に属して籠城討ち死にし、次男資政は叔父資武に養われ、成人後土井利勝に仕えたそうです。潮田氏はその後代々土井家に仕え幕末明治まで続きましたが、大村進氏は資正の時に別家したのではなく、もっと古い出自を持つ太田庶流ではないかとしています。(『地方別日本の名族四』「太田氏」) 一方、道灌晩年の実子である資康を祖とする江戸太田氏の動向ですが、資康は父の没後山内上杉顕定の陣に加わったものの、やがて扇谷上杉氏に復帰して江戸城に移り、永正十年(1513)妻の実家三浦道寸と北条早雲の合戦で三浦郡に出張し、討ち死にしました。資康の子資高は扇谷上杉朝興に仕えましたが、大永四年(1524)北条氏綱に呼応して朝興を攻め、その後子の康資とともに江戸城内の香月亭に入り天文十六年(1547)没しました。 家督は子の康資が継ぎ、永禄六年(1563)弟資行と謀反を企てましたが、後北条氏にしられることとなり、岩付城へと逃れました。康資は次に安房の里見義弘を頼り、義弘・康資は永禄七年(1564)下総国国府台で北条氏に敗れ、その後常陸に移り佐竹義重に仕え、安房に隠退し天正九年(1581)上総国小田喜で没しました。その子重正も佐竹義重に仕えていましたが、天正十八年徳川家康が関東に入部すると道灌の末裔たるをもって召し出され、関ヶ原合戦等に従軍しましたが、慶長十五年(1610)駿河で病没しました。重正の妹於勝(英勝院)も家康に召し出されて寵愛を受け、水戸藩祖頼房の准母となりました。 重正の子正重は水戸頼房に仕え、弟資宗は英勝院の養子となって幕臣となり、六人衆(若年寄の起源)に列し、加増を重ねて大名に列し三河西尾三万五千石を領しました。また資宗は儒官林羅山とともに幕府編纂の『寛永諸家系図伝』の編修を統括しています。また同家の一族数家は幕臣旗本となり、幕府体制を支えました。 資宗の子孫は大坂城代・京都所司代・寺社奉行・若年寄・老中等の幕閣の要職を歴任し、延享三年(1746)資俊が遠江国掛川五万石を領して以降同地に在封して明治を迎え、維新後は華族子爵に列しました。 《はじめに戻る》 |