《成田氏》    |

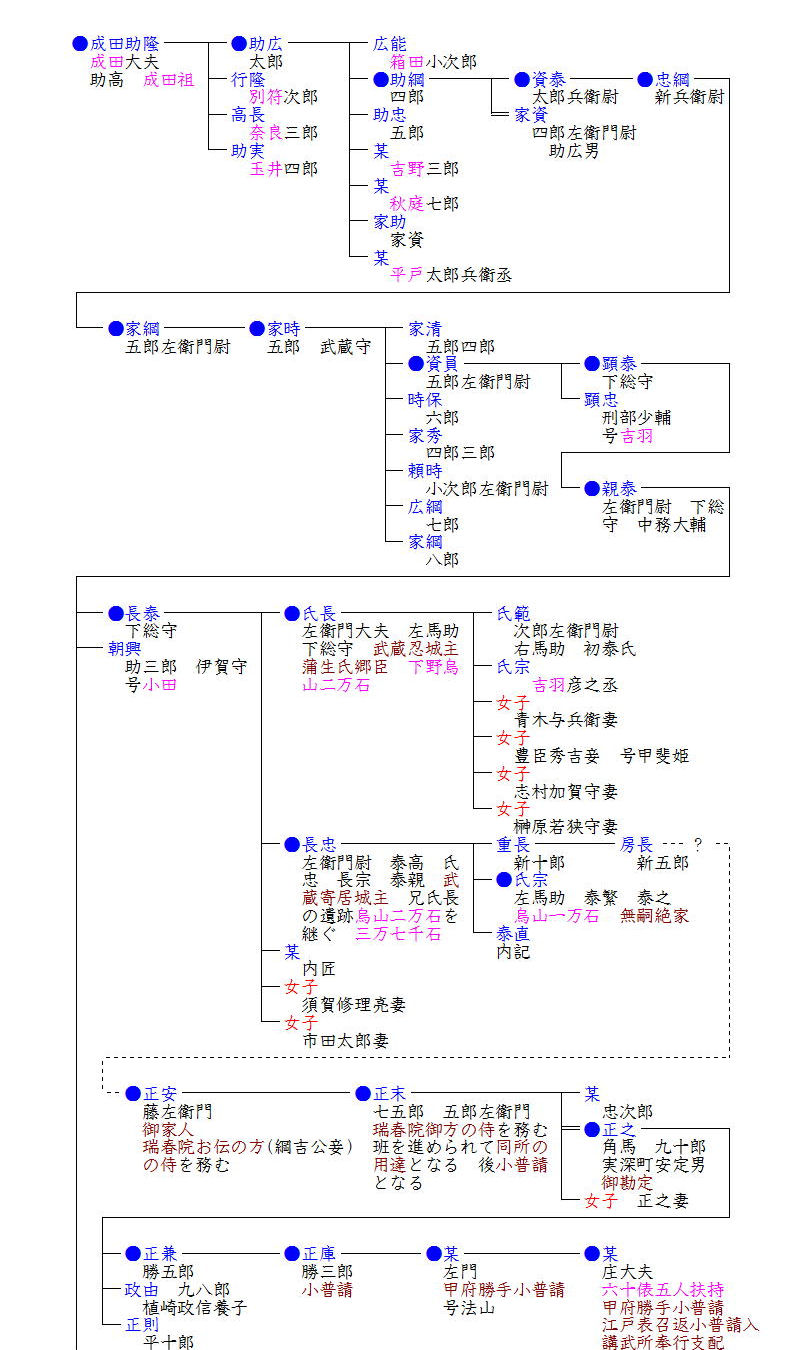

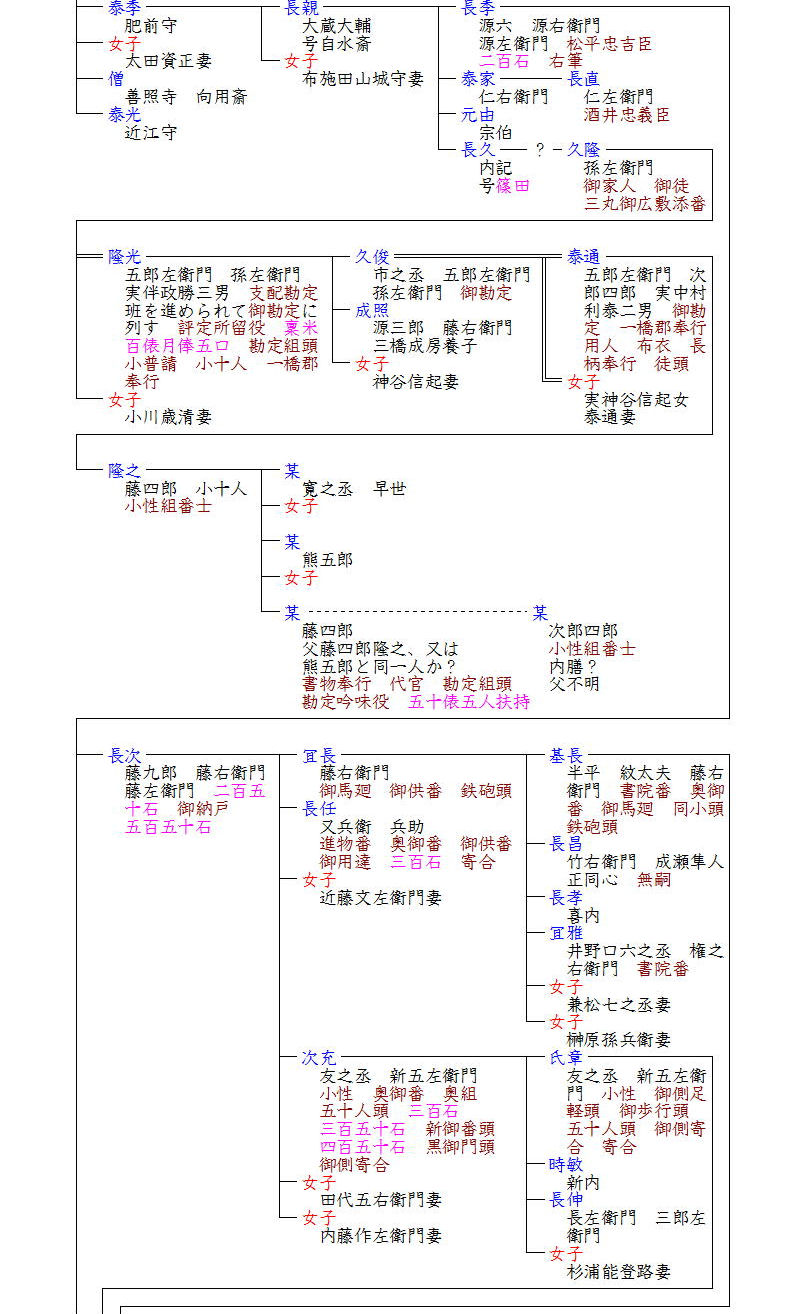

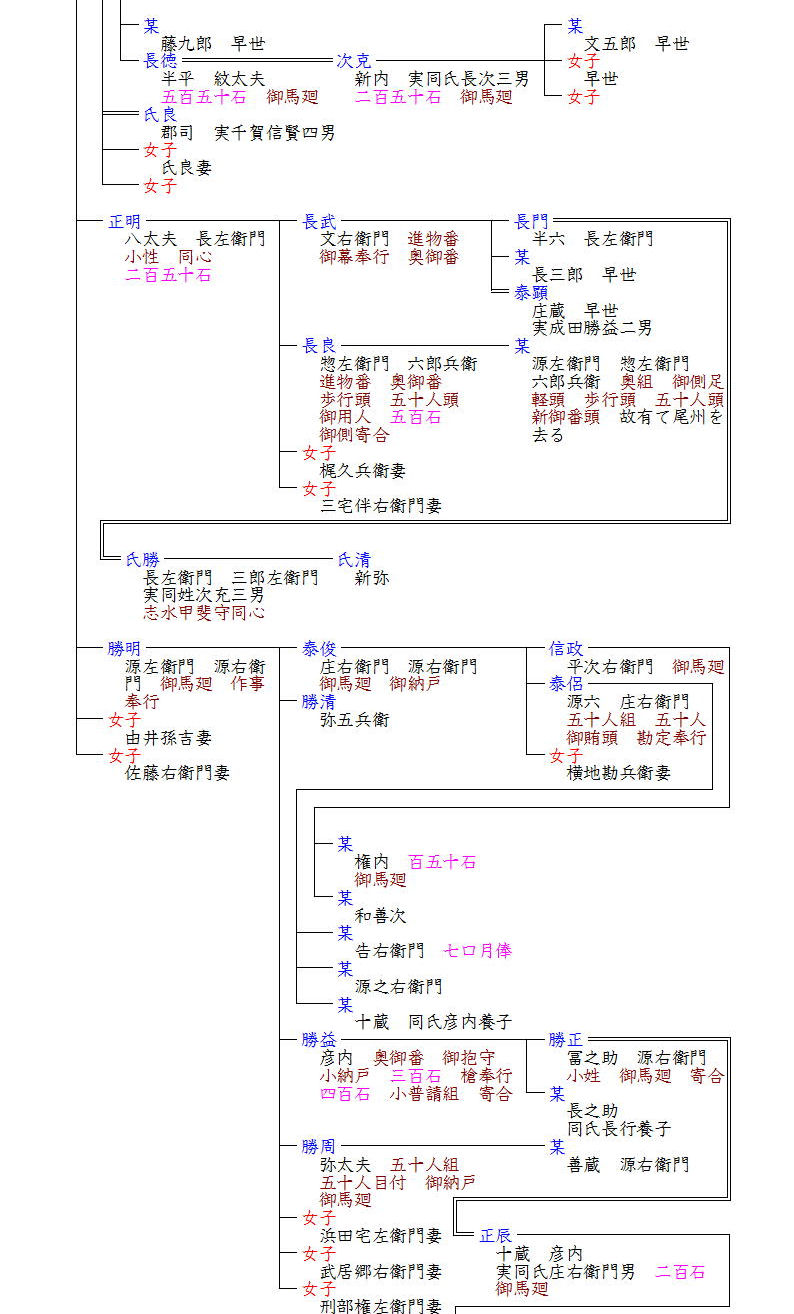

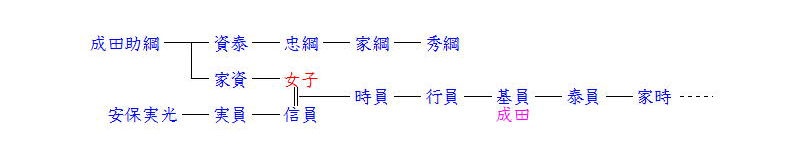

| 成田氏は出自のはっきりしない一族です。『群書系図部集』所収の「成田系図」では藤原北家謙徳公伊尹の子孫という系図を載せ、『藩翰譜』では藤原道長の孫・任隆の末裔という系譜を乗せていますが、どちらも仮冒であるのは間違いないでしょう。また小野姓横山党説・幡羅郡幡羅郡領家後裔説・私市氏族説もあり判然しませんが、古くから幡羅郡の土豪であったと思われます。 成田氏の活動がはっきりするのは、保元の乱(1156)の頃からで、源義朝に従った武蔵の武士に助隆の四人の子成田・別符・奈良・玉井の名前が見えます。その後も助綱は奥州征伐の際に、資泰は承久の乱の際に名前が見えるなどは鎌倉御家人として活躍しています。鎌倉幕府滅亡の際に成田本宗家は没落し、庶流が本領成田郷を預けられたようです。 『群書』の「成田系図」では、上記の通り忠綱、家綱、家時と続いていますが、宝賀寿男氏は家時は家綱の子ではなく、資泰の弟家資の娘の血を引く丹党の安保氏系成田氏の流れとしています(*)。つまり、  として、行員が祖母を通じて成田氏の所領を継承し、その子基員からは成田氏を名乗り、泰員の代には成田氏本領たる成田郷も所有し、没落した御家人成田氏の領地や名跡を継承したものと見られます。 その後成田氏は、関東公方家、そして山内上杉氏に属し、武蔵国忍城を中心に勢力を広げました。しかし山内上杉憲政が北条氏康に敗れ、越後の長尾景虎を頼って逃走すると、長泰は小田原北条氏に属するようになりました。永禄3年(1560)長尾景虎(上杉謙信)が関東に出兵するとこれに従いますが、謙信の不興を買うと再び小田原北条氏に属しました。 戦国末期の当主・氏長は、天正18年(1590)の小田原の陣の際に、親交のあった豊臣秀吉の右筆山中長俊の再三にわたる手紙によって内応したが、忍城の留守部隊が攻め寄せた石田三成に抗戦したため、結局所領没収となり、蒲生氏郷に預けられました。しかし翌年には那須氏の旧領・下野烏山2万石を与えられ、大名へと復帰しました。 氏長の跡は弟長忠が継ぎ、のち加増されて3万7000石となりましたが、その死後家督争いで家中騒動があり、家中向不取締にて一万石に減じられ、氏宗が相続しました。しかし、元和8年(1622)氏宗が急死すると、弟泰直と甥重長の間で再び家督争いが起き、結局実子がいないということで改易絶家となりました。 『寛政重修諸家譜』には氏長の子孫という成田家が載っており、元禄4年(1691)に正安が御家人となり、子の正末の代に旗本に昇格したとあります。正安が誰の子孫なのか不明ですが、上の系図では宝賀氏の論文に従い房長の系に繋げておきました。 一方、映画「のぼうの城」で有名となった忍城籠城戦の際の城代・成田長親(氏長の従弟)は、氏長とともに一時蒲生氏郷のもとに身を寄せましたが、氏長と不和となり晩年は尾張に住みました。長親の子・長季は尾張徳川家に仕え、その子孫は多くの系統に分かれながらも尾張藩士として続きました。また、長季の次の弟・泰家の系統は鶴岡藩酒井家に、次の弟・元由の系統は白河藩阿部家に仕えました。 長季の系統の系図には載っていませんが、長久という兄弟がいたといい、長久は三河国宝飯郡篠田村に住んで篠田を名乗り、その系統の久隆は御家人に召し出され、その養子隆光の代に旗本に昇格しました。 *…『「のぼうの城」と天秀尼の母系―北武蔵の成田一族―』(『家系研究 第54号』所収)を参照 《はじめに戻る》 |