《関東長尾氏》    |

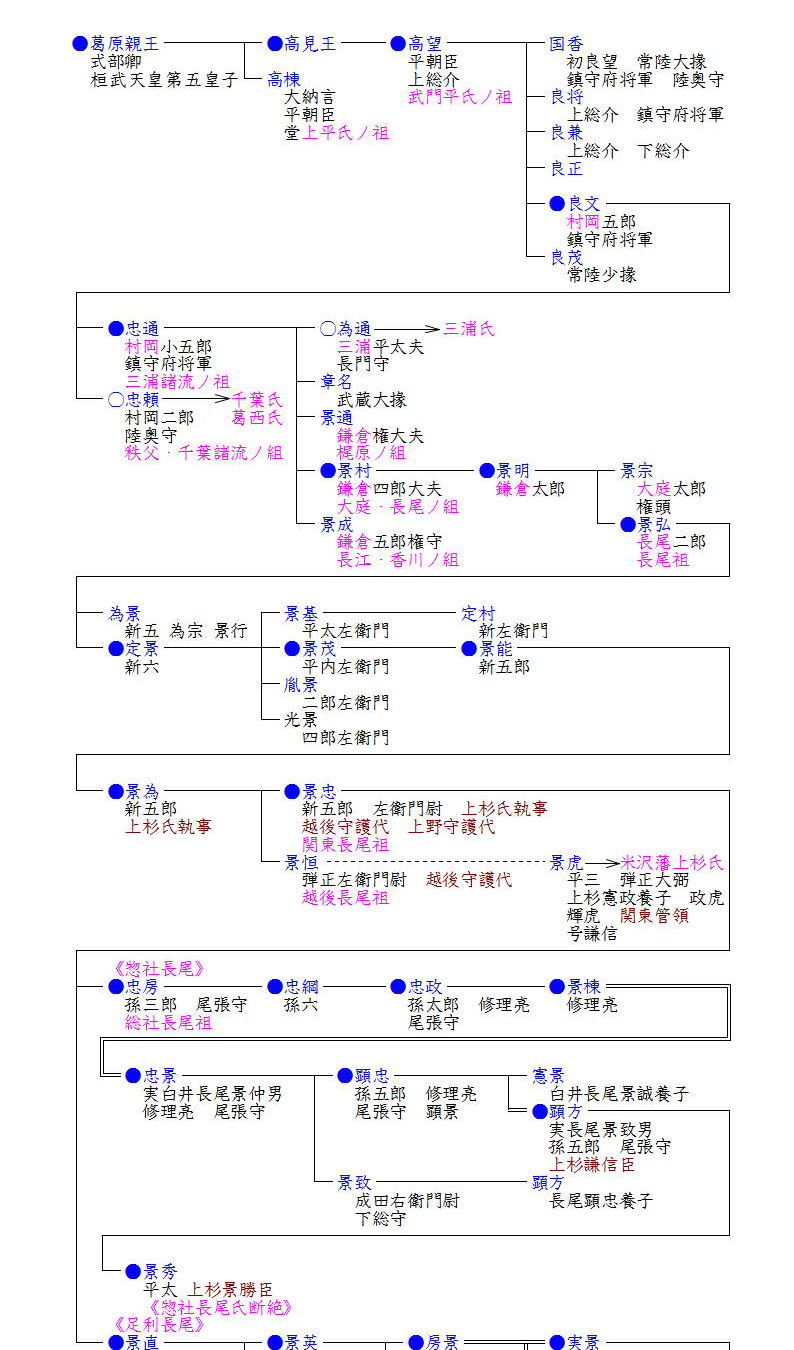

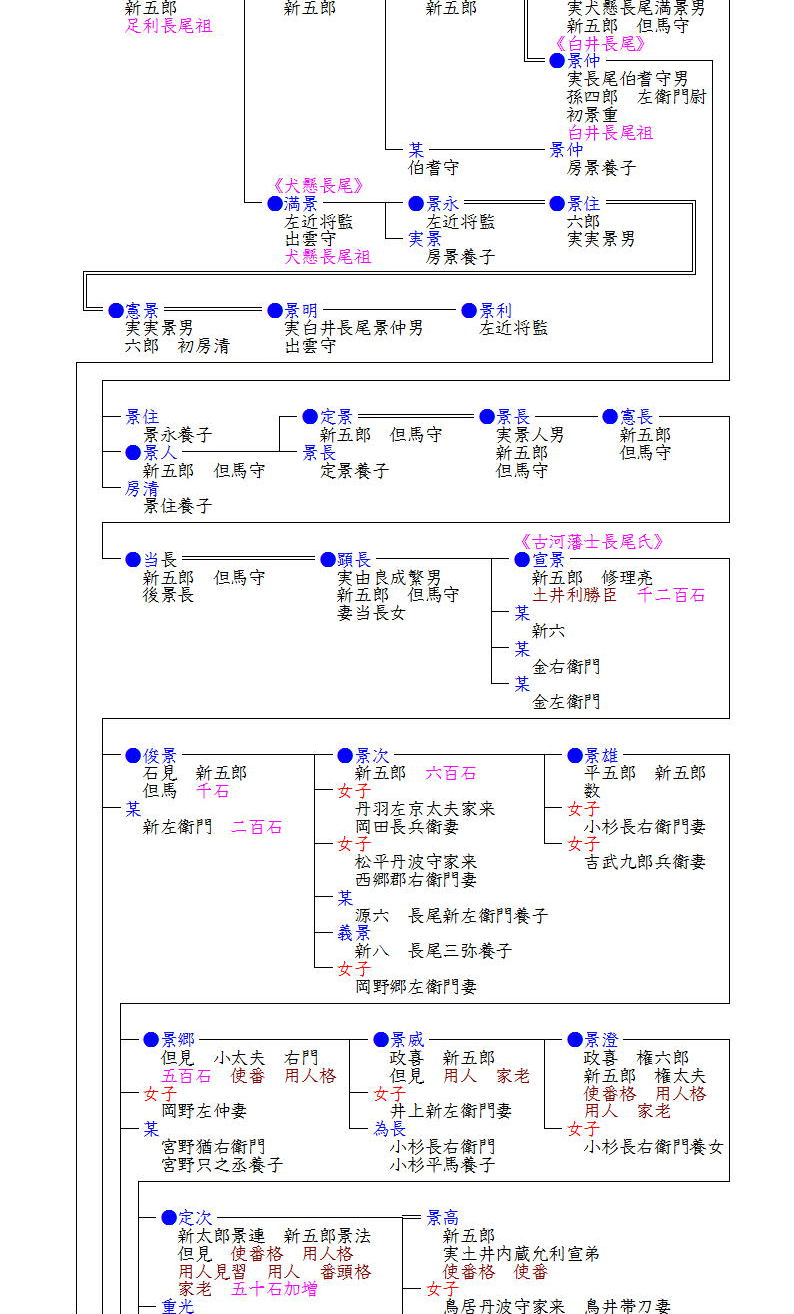

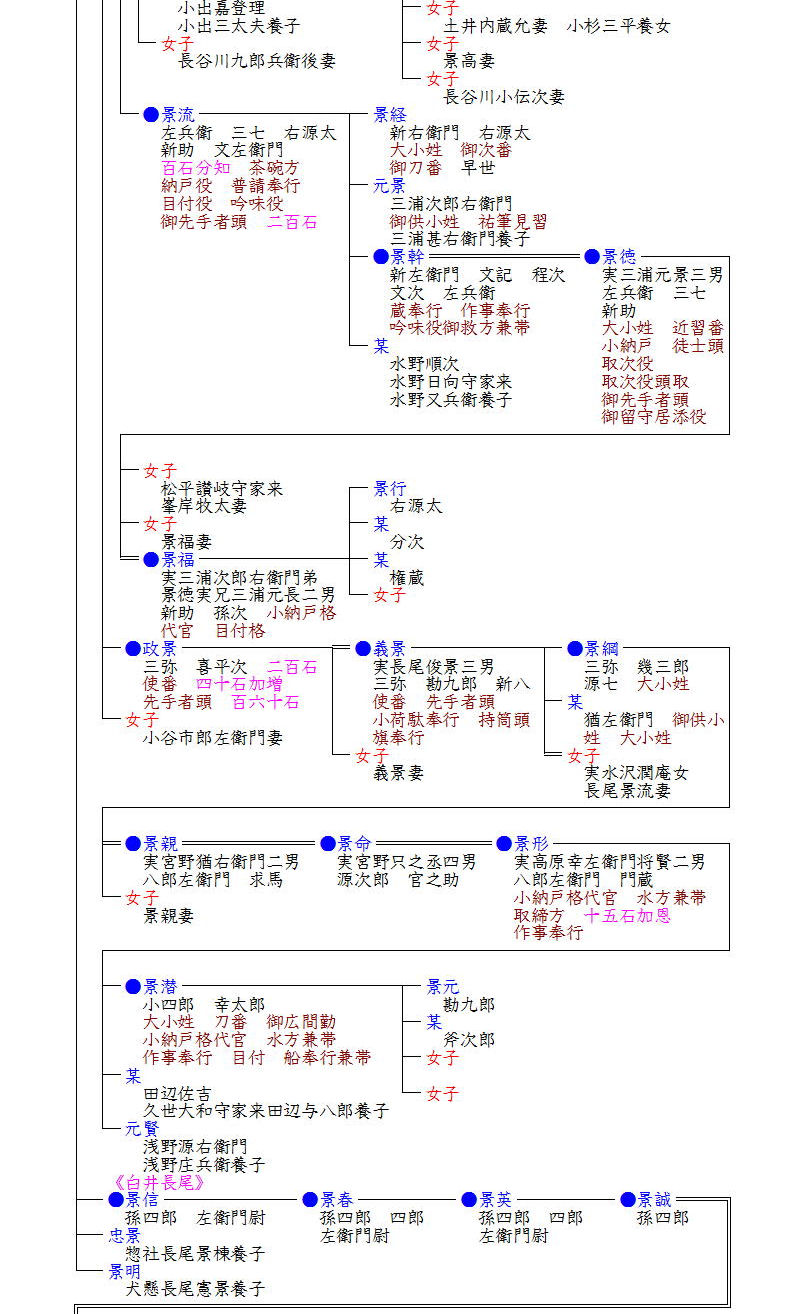

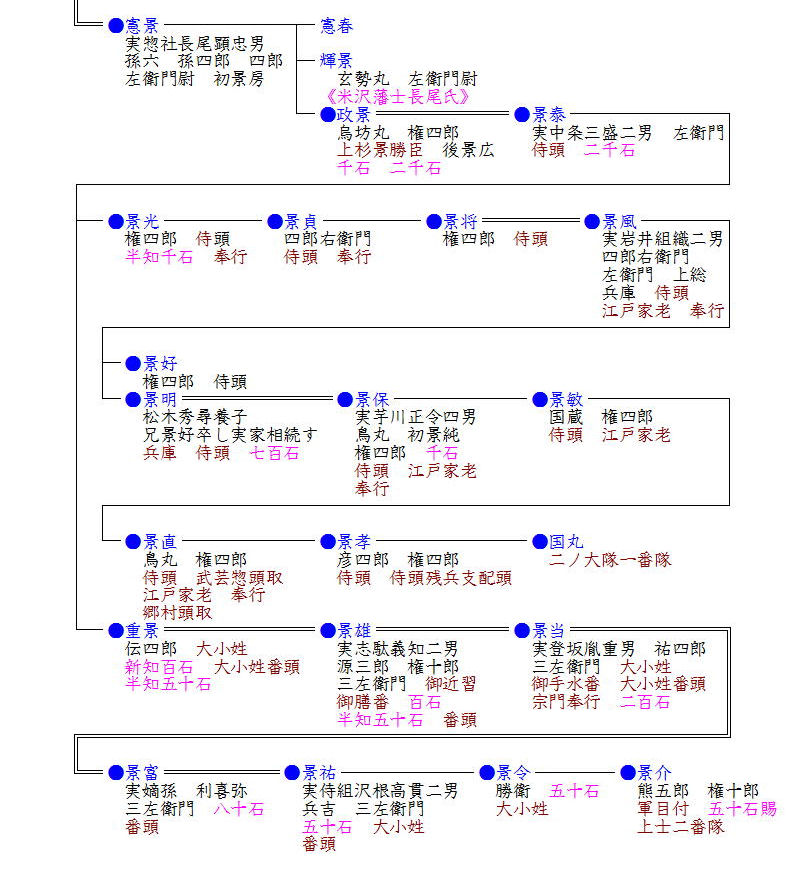

| 長尾氏は桓武平氏良文流でであると言われています。鎌倉幕府初期の有力御家人として知られる大庭氏・梶原氏の一族ですが、その出自は本宗家大庭氏・梶原氏の系譜と同様に系図によって異同・混乱が激しく、村岡忠通の子・景村の子孫であるというもの、景村の弟景成の子・鎌倉権五郎景政の子孫というものなどもあり、はっきりしません。 為景・定景兄弟は、源平合戦に際して平家方の大庭景親に属したため、合戦後三浦一族に預けられ、その後三浦氏の被官となりました。そして宝治合戦(1247)に際しては三浦氏に与して運命をともにしました。 その後、定景の系統は景為の時に上杉氏の執事となり、その子・景忠は越後・上野両国の守護代を務めました。そして景忠の子孫が上野守護代を、景忠の弟・景恒の子孫が越後守護代を継承し、景忠の系統を関東長尾氏、景恒の系統を越後長尾氏と称しました。戦国大名の雄・上杉謙信(長尾景虎)は景恒の子孫になります。 景忠の子孫である関東長尾氏は山内上杉氏の家宰(執事)職を独占し、その後いくつかの支流に分かれていきました。 景忠の子忠房の孫忠政は山内上杉氏の家宰職を務め、その一族は惣社長尾氏と呼ばれました。忠景の子景棟の家督は白井長尾景仲の子忠景が継ぎ、忠景の実兄景信の死後、山内上杉氏家宰職を継ぎましたが、景信の子景春は家宰職を継げなかったことに不満をもち、山内上杉氏に叛しました。 忠景の子顕忠、その養子顕方は山内顕定の家宰として武蔵国鉢形城に在城しました。そのため、上野守護代は一族の高津長尾氏(忠政の弟憲明の子孫)が務めていました。顕方は長尾氏内部の争いから、その頃相模から武蔵に進出しつつあった北条氏綱に味方するようになりました。 永禄6年(1563)、東上野に武田信玄が侵入し惣社城が落とされたため、顕方は上杉謙信を頼って越後に移り、天正11年(1583)、その子景秀は上杉景勝に従って新発田城を攻めた際に討ち死にし、惣社長尾氏は断絶しました。 次に景忠の子景直の子孫は鎌倉に在住しました。実景は山内上杉憲忠の家宰職を務めましたが、享徳3年(1454)憲忠とともに古河公方足利成氏に殺され、その子景人は成氏方との合戦の功績により、下野国足利庄の代官職に補任され、その子孫は足利長尾氏と呼ばれました。景人とその子定景は上野守護代を務め、定景の家督を継いだ弟景長は、惣社長尾氏に代わって山内上杉氏家宰となり、景長の子憲長、その子当長も山内上杉氏家宰職を務めました。 山内上杉憲政(憲当)が北条氏康に敗れ越後の長尾景虎の許へ逃れると、当長は景虎(上杉輝虎のち謙信)に従い景長と名を改めました。永禄5年(1562)、輝虎が館林城を攻め落とすと、同城は景長に預けられ、館林領は足利長尾氏に与えられました。景長の死後、その娘に上野国金山城の由良成繁の子顕長が婿入りして家督を継ぎました。 その後顕長は上杉謙信から離れ北条氏政に属しましたが、天正10年(1582)北条氏直の館林城明け渡しの要求に屈し、足利庄岩井山(勧農城)に移りました。天正18年(1590)豊臣秀吉の小田原攻めには実兄の由良国繁とともに小田原城に籠もりました。後北条氏の滅亡後、本領の足利城を奪われ、常陸の佐竹義宣に一旦預けられましたが、のち流浪の身となりました。 顕長の子宣景は、浪人として上野に居住していましたが、慶長の頃土井利勝に召し抱えられ、大坂の陣の時には武者奉行を務め1200石を与えられました。その子孫は家老等を務める重臣格として明治維新を迎えました。またその他にも二流、古河藩土井家家臣となった分家がありました。 足利長尾氏の房景の甥でその猶子となった景仲の系統は上野国白井に拠って白井長尾氏と呼ばれました。景仲は実景のあと山内上杉氏家宰となり、その景信も家宰職を務めましたが、その後は景信の実弟である惣社長尾忠景が家宰職を継いだため、景信の子景春は不満をもち、山内上杉氏に叛し古河公方足利成氏と結びました。その後景春は扇谷上杉氏・北条早雲と結び、山内上杉氏と徹底して争いました。その子景英は古河公方の勧めで山内上杉氏と和睦したものの、その子景誠は父景英の法事の席で家臣に殺されたため、惣社長尾顕忠の子景房が家督を継ぎ、山内上杉憲政の一字を与えられ憲景と名を改めました。山内上杉憲政が越後に退去すると、越後の上杉謙信に従いましたが、謙信死後は武田氏に従い、天正10年(1582)武田氏が滅亡すると上野国厩橋城に入った織田信長の部将滝川一益に、信長の死後一益が退去すると、後北条氏に属するなどその去就は目まぐるしく変動しました。 憲景の死後、嫡男憲春は早世し、次男玄勢丸輝景は病気がちのため白井城にあり、三男で小田原に人質となっていた烏坊丸が家督を継ぎ北条氏政の一字を与えられ政景と名乗りました。天正18年(1590)豊臣秀吉の小田原攻めに際し、政景は白井城の警護を命じられましたが、白井城を攻撃した前田利家に政景は降伏して白井城を明け渡し、浪人となって加賀に住しました。慶長5年(1600)会津に来て田中氏の後家と配偶し田中権四郎景広と称し、上杉景勝に仕えて六十石を与えられました。のちに白井長尾氏の正統であることが知られ、長尾氏を称し、侍頭となって二千石を賜りました。その跡は、中条三盛次男景泰が家督を継ぎ、以後侍頭・江戸家老・奉行などを歴任する米沢藩上杉家の重臣として維新まで続きました。また景泰の子伝四郎重景を祖とする分家もありました 《はじめに戻る》 |