《足利(古河公方)氏》    |

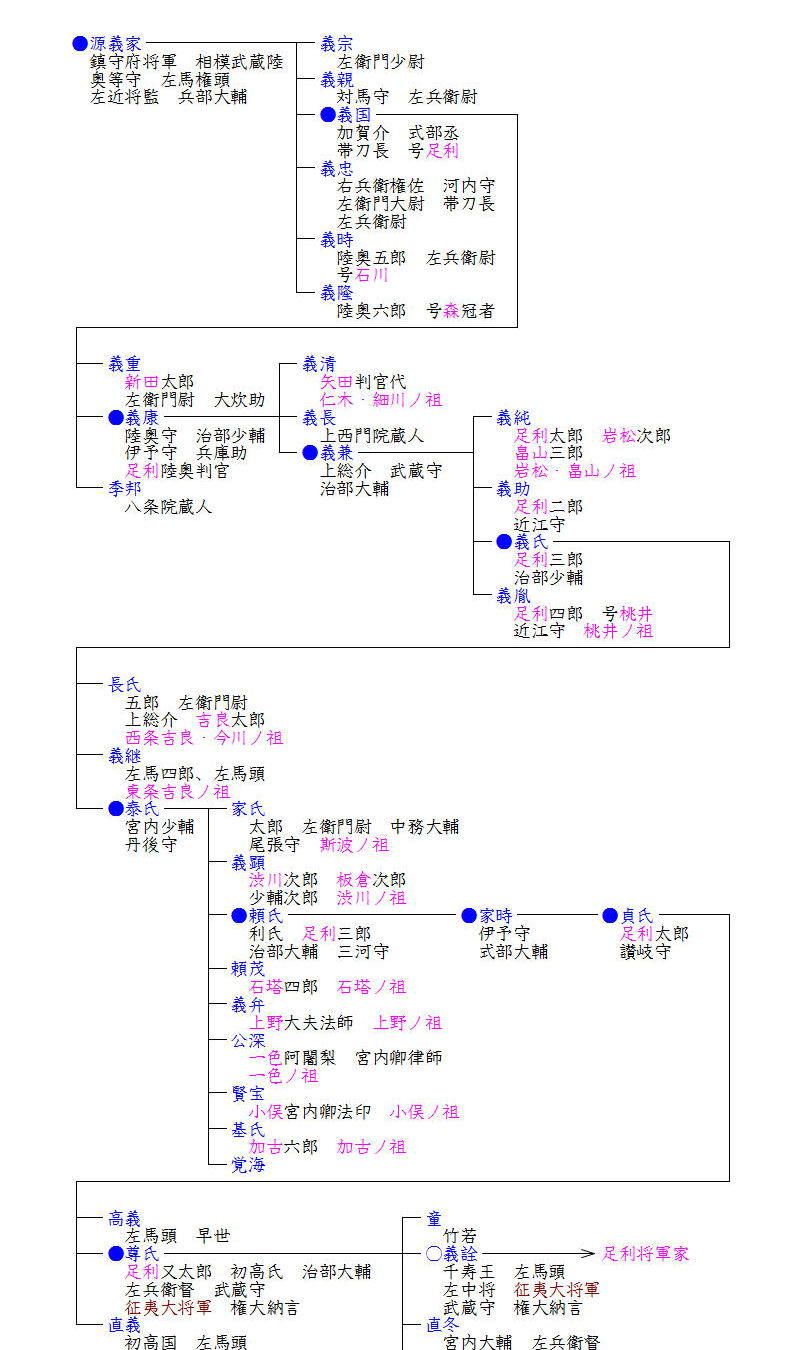

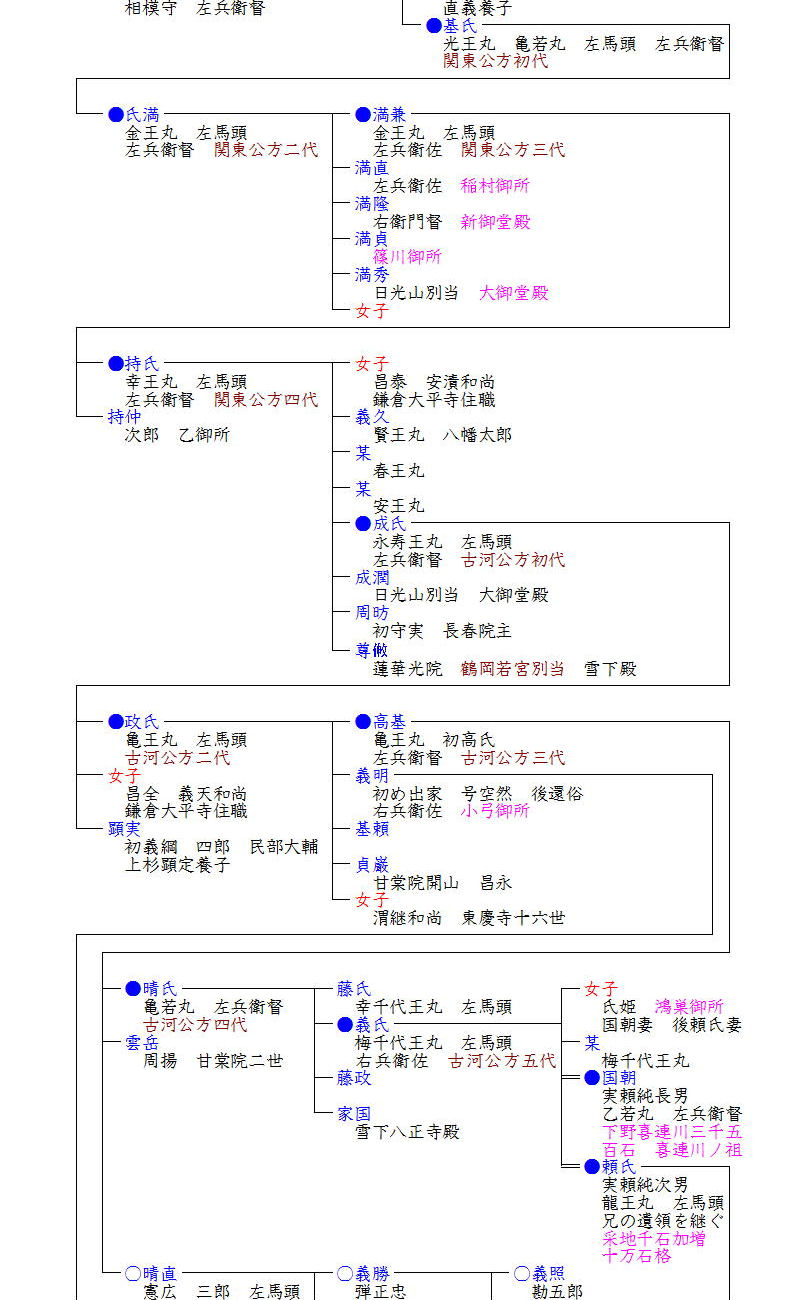

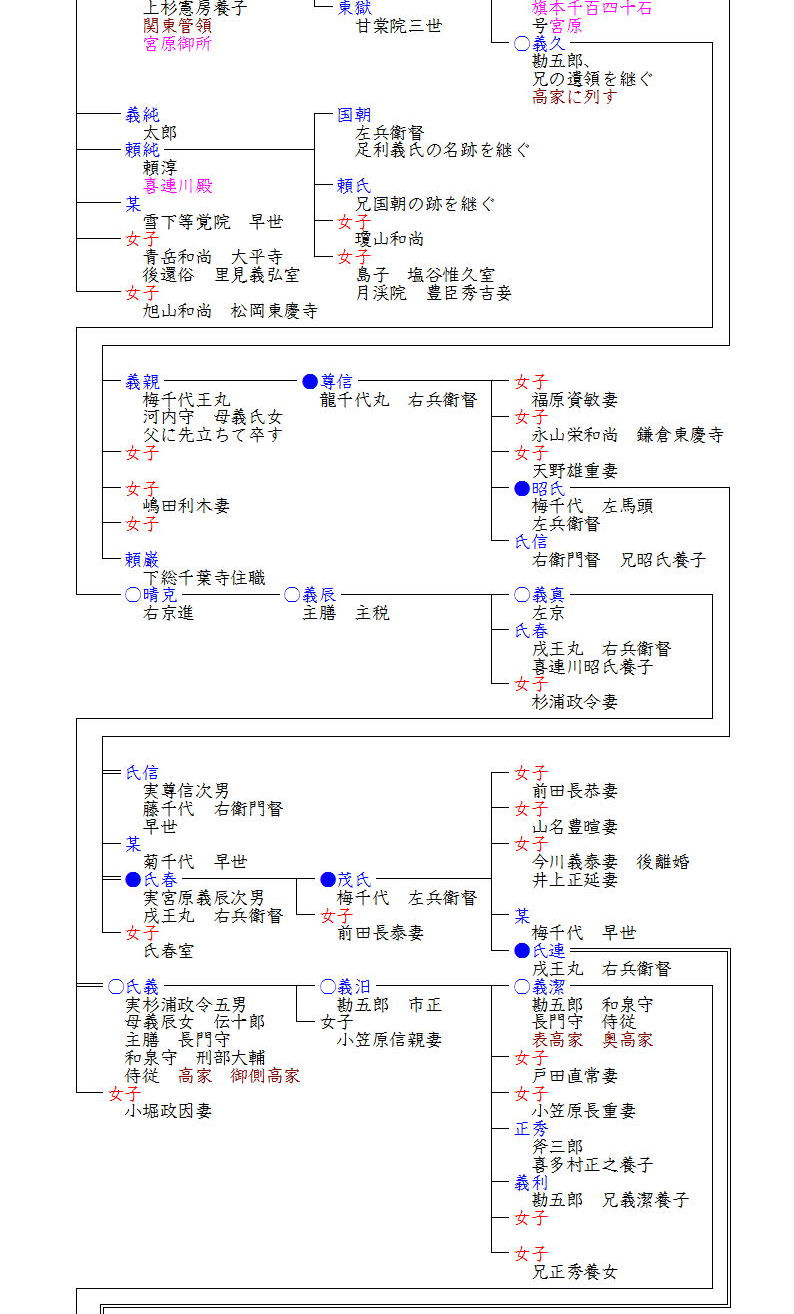

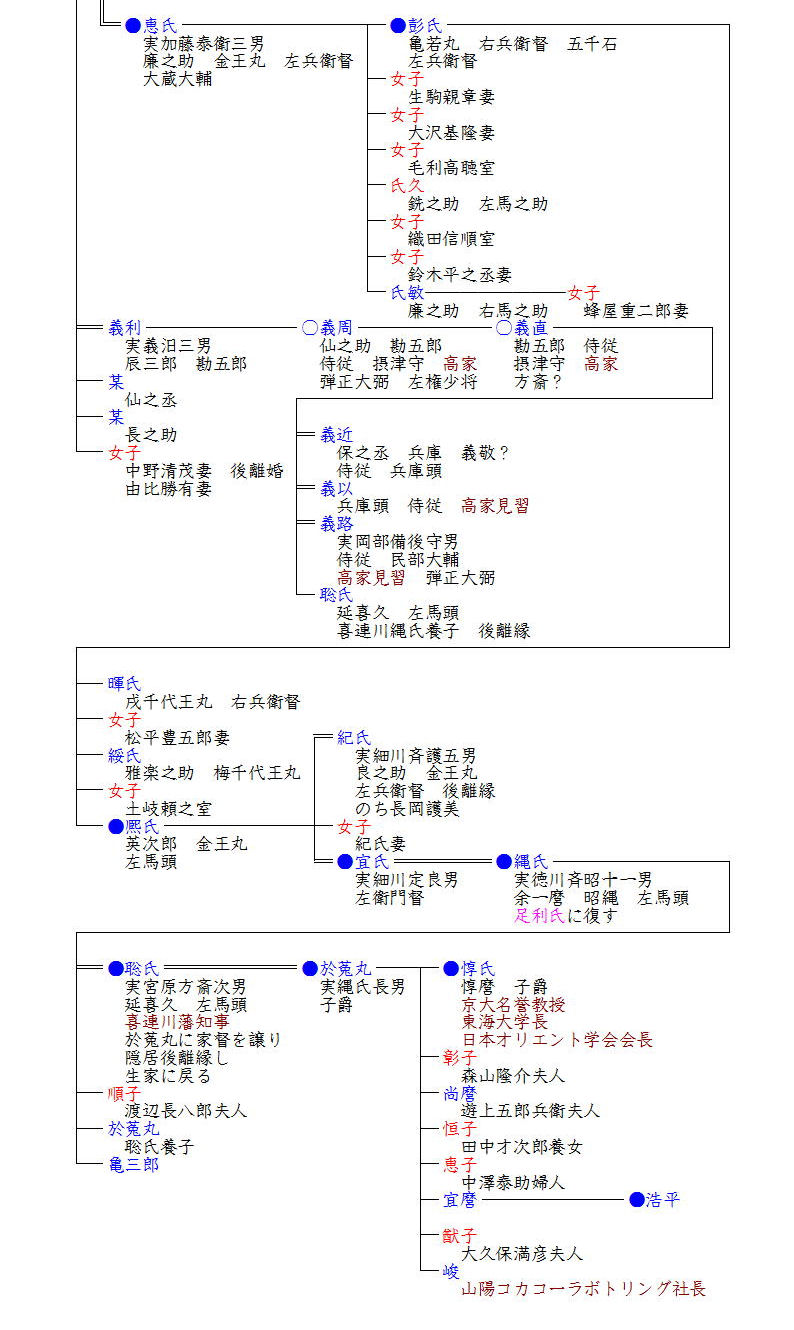

| 足利(古河公方)氏は足利将軍家初代・尊氏の末子・基氏を祖とする関東公方家に始まります。足利尊氏は関東の押さえとして、初めに弟の直義、ついで長男の義詮を鎌倉府の主としましたが、貞和5(1349)年次男基氏を義詮と交代させ、以後基氏の子孫が相承しました。しかし四代持氏は六代将軍義教と対立し、永享の乱で関東公方は一時断絶することになりました。 持氏の四子永寿王丸は宝徳元(1449)年許されて関東に下向し、成氏を名乗って鎌倉府を再興しましたが、関東管領上杉憲忠と対立を深め、享徳3(1454)年憲忠を誘殺、将軍家の追討を受けることとなりました。駿河守護今川範忠らに鎌倉を攻められ、康正元(1455)年下総の古河に逃れ、以後そこを本拠とし古河公方と呼ばれることになります。成氏の子政氏は山内上杉顕定とつながりを深めましたが、政氏の子高基は政氏の態度に不満をもち、その後高基の弟義明が父に反旗を翻すと、ここに政氏・顕定勢力と高基・義明勢力の争いに発展し、関東が再び戦乱の巷と化していくことになりました。 その後、義明は高基とも仲が悪くなり、上総真里谷城主武田信勝らに奉ぜられ下総小弓城に入り、小弓御所と称しました。天文7(1538)年、義明は里見義尭と結んで、古河公方足利晴氏・北条氏綱らと下総国府台で闘いましたが、敗れて義明は戦死してしまいました。 その後晴氏の跡を義氏が継ぎましたが、その頃には公方とは名ばかりで、後北条氏の庇護のもとかろうじてその地位を保つばかりでした。しかし、天正11(1583)年義氏が没すると後嗣がなく古河公方家は断絶してしまい、その娘氏姫のもと近臣らの連判衆が家務を処理しました。 天正18(1590)年、小田原落城後、氏姫は近臣とともに鴻巣館に移り、豊臣秀吉から堪忍分として三百貫文の地が与えられましたが、翌19年、小弓御所義明の孫国朝との縁組みを秀吉に命じられ、国朝が古河公方家の名跡を継ぐことになりました。国朝は父頼淳に従い下野喜連川に移り、喜連川氏を称しましたが、文禄2(1593)年朝鮮の役に出陣中に病死し、国朝の弟頼氏を元服させ、氏姫を再嫁させました。頼氏は兄の遺領3500石に加え1000石加増され4500石を領しましたが、古河公方の末裔という家格から十万石の格式を認められました。その後、九代彭氏の代に加増され五千石となり、明治維新を迎えました。維新時の当主縄氏は明治元(1868)年、喜連川氏から足利氏に復し、その子於菟丸の時には子爵に列せられました。 この喜連川家とは別にもう一家、古河公方の血脈を伝えた系統があります。それは古河公方四代晴氏の弟である晴直の子孫宮原氏です。晴直ははじめ上杉憲房の養子となって憲広を名乗り関東管領を務めましたが、のち復帰して足利晴直を称し上総宮原に住して宮原御所と称しました。その孫義照は旗本となって千百四十石を知行して宮原を姓とし、その子孫は高家に列し維新まで存続しました。この宮原氏からは二度喜連川家に養子を送りこんでおり、そのつながりの深さを感じさせます。 《はじめに戻る》 |