《今川氏》      |

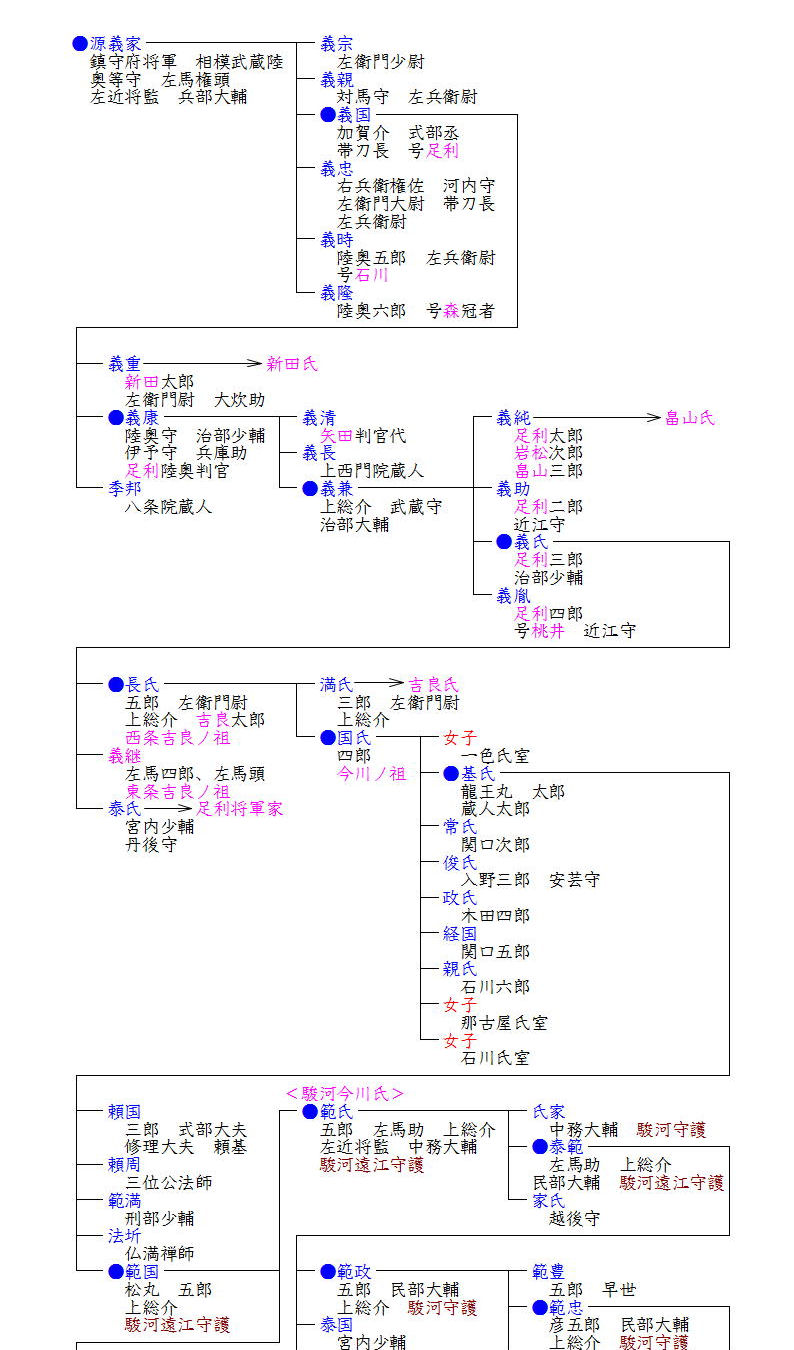

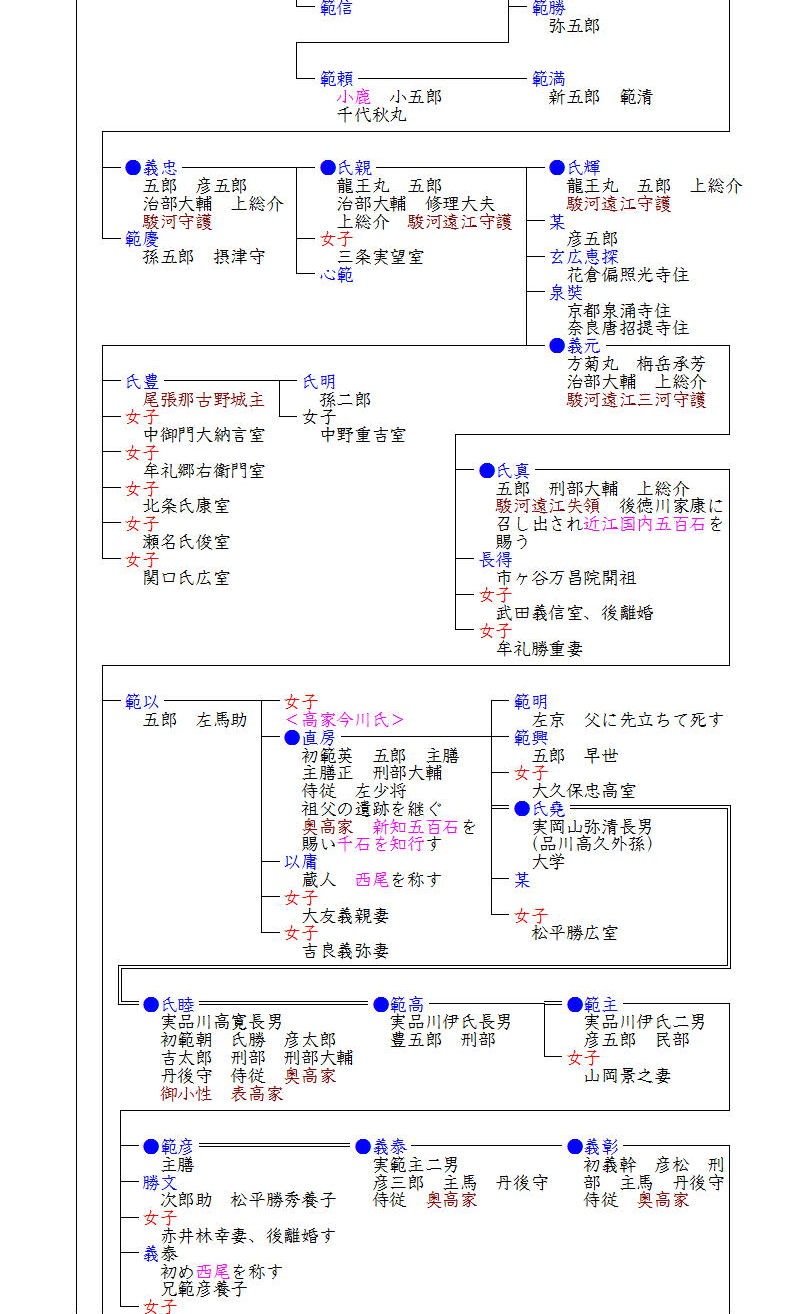

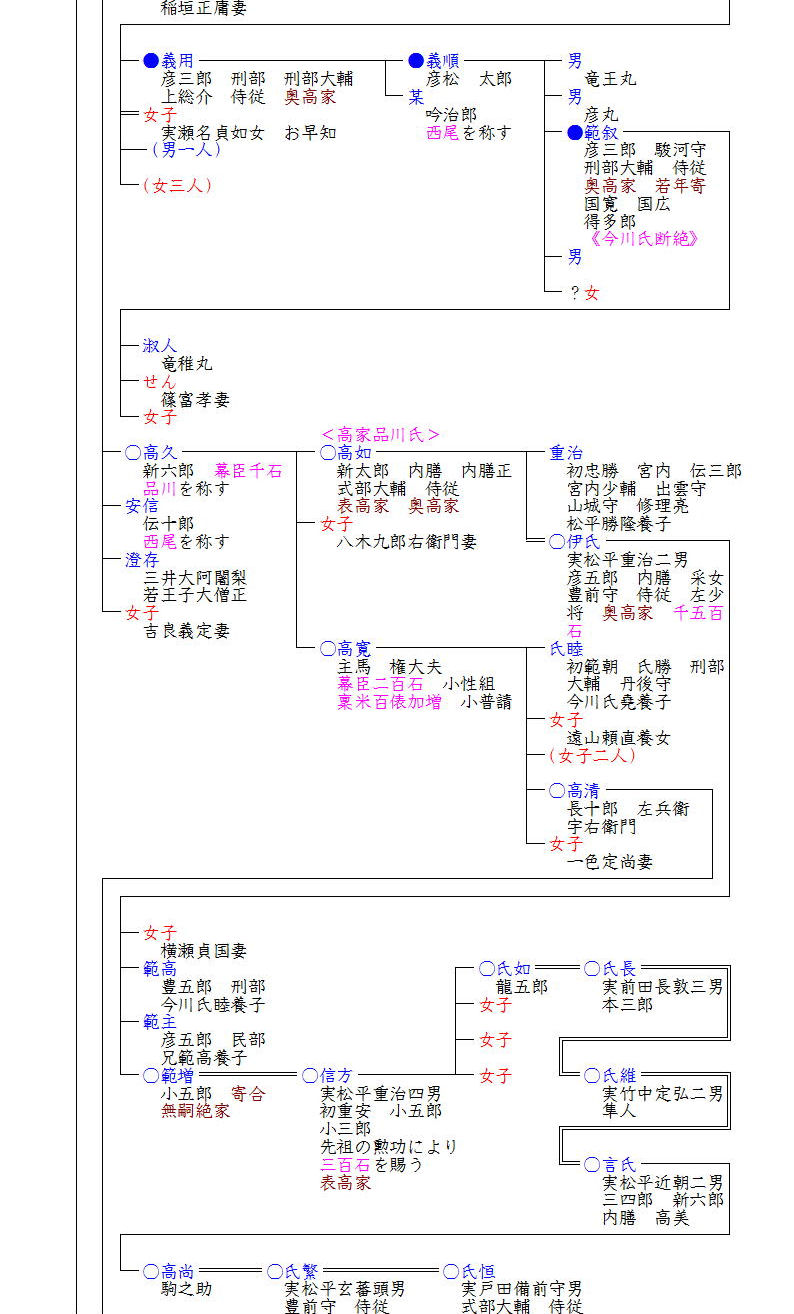

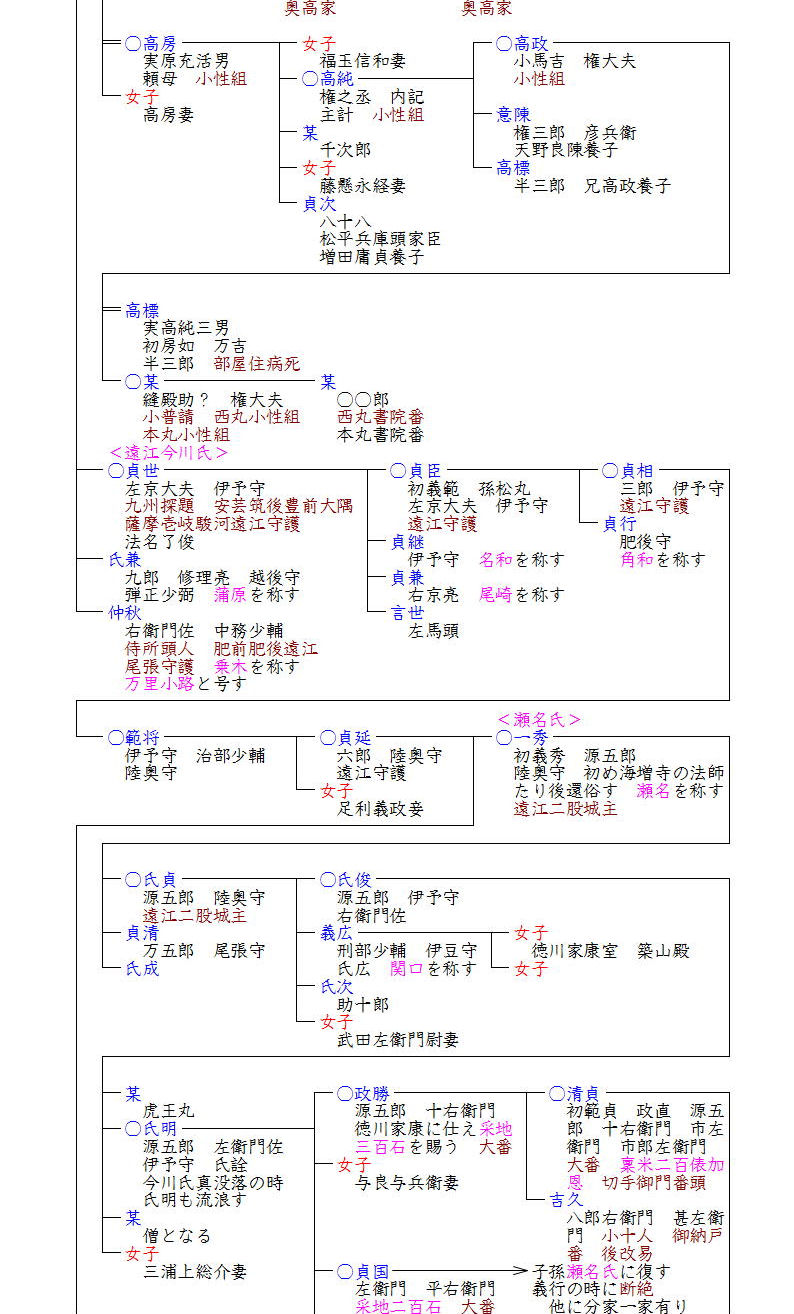

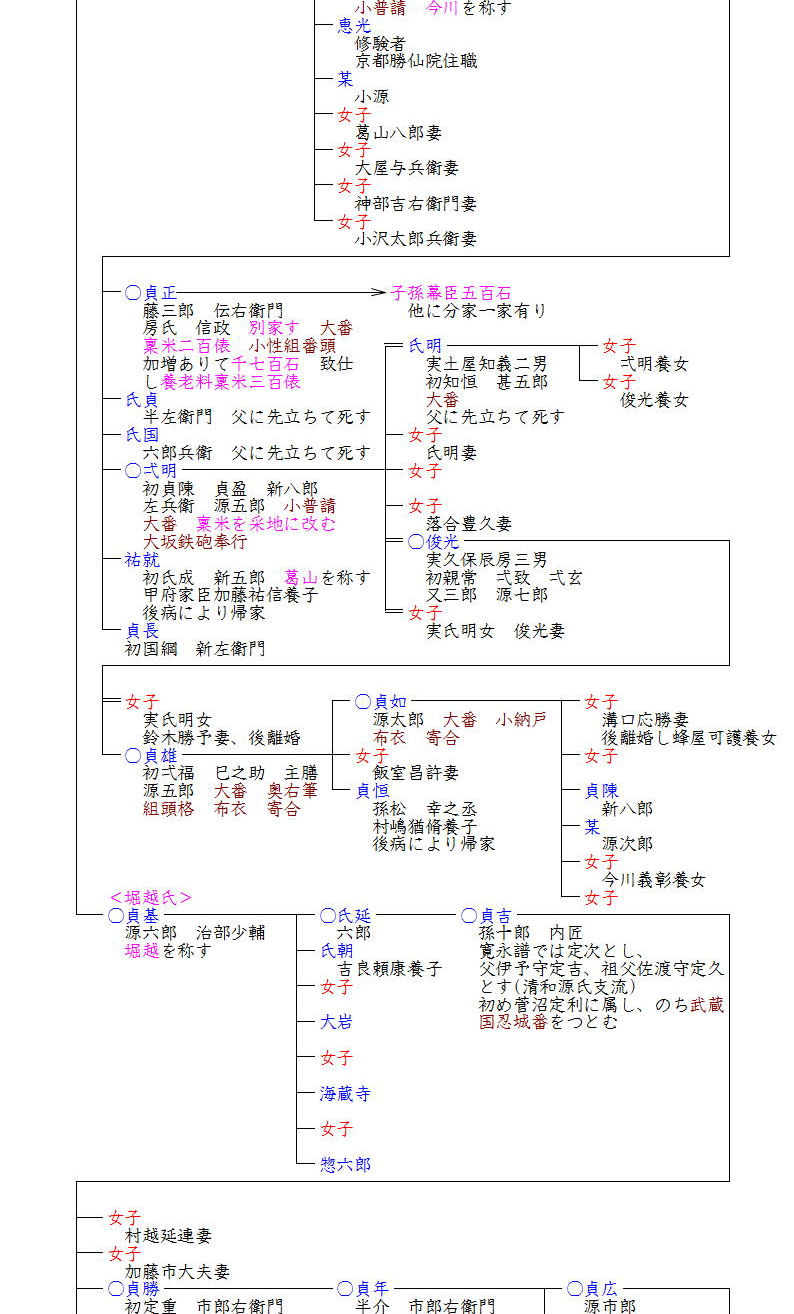

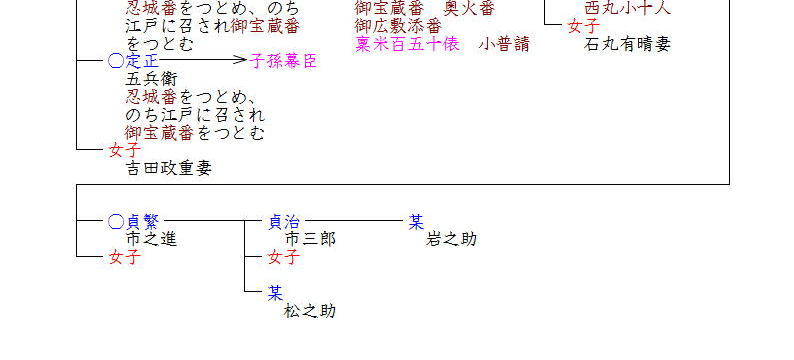

| 今川氏は足利義氏の子である吉良長氏の次男国氏が三河国幡豆郡今川庄(愛知県西尾市)に居住し、今川氏を名乗ったのに始まります。 今川氏が守護大名として頭角を現したのは、国氏の子基氏を経てその子範国の代で、足利尊氏に属して南北朝の争乱で戦功を挙げ、駿河・遠江守護となりました。その子範氏も駿河遠江守護職を受け継ぎましたが父に先立って没し、駿河守護職は範氏の嫡男氏家に受け継がれたものの、その氏家も早世してしまいました。そこで範氏の弟貞世(了俊)の子義範(後の貞臣)に駿河守護職を譲ろうとしましたが、了俊が固辞したため、氏家の弟で当時鎌倉の建長寺に入っていた泰範が還俗して駿河守護職を継承し、九州探題として活躍していた貞世(了俊)の系統は遠江国堀越を本領とし、遠江今川氏(のち堀越氏)として存続しました。 泰範の跡は範政が継ぎましたが、その後嗣をめぐり争いが起こり、結局彦五郎範忠が継ぐことで決着しました。範忠は永享の乱・結城合戦等で軍功を挙げ、将軍義教から「今川氏を天下一名字にする」という恩賞を与えられ、以後今川一族はその居所を名字とするようになります(小鹿・瀬名・堀越等)。範忠の跡を継いだ義忠は遠江守護で応仁の乱に際し西軍へと属した斯波氏への対抗上、東軍細川勝元方に参じました。そして斯波氏に通じた国人領主横地・勝間田氏との戦いの最中、その一党に夜襲を受け命を失ってしまいました。義忠の嫡子竜王丸は六歳と幼く、一族の小鹿範満を推す一派との抗争が始まってしまいました。この時は、竜王丸の母北川殿の兄伊勢新九郎(北条早雲)の仲介で竜王丸が成人するまで範満が家督を代行することで決着したものの、竜王丸が十七歳になっても範満が家督を譲らなかったため、長享元年(1487)北条早雲は範満を攻め、竜王丸こと氏親が家督を相続します。氏親は検地の実施や分国法の制定など内政の整備を進めるとともに、戦国大名への脱皮を果たしました。 氏親の没後は、長男氏輝が家督を継ぎますが、氏輝も若くして死んでしまい子どもがなかったため、出家していた弟二人、氏親の三男玄広恵探と五男梅岳承芳が家督を争うことになりました。(花倉の乱) 恵探が側室腹であるのに対し、承芳は氏親の正室中御門氏(寿桂尼)から生まれているため、承芳側が勝利し、還俗して義元を名乗り家督を継ぎました。義元は太原崇孚の補佐の下、三河・尾張にまで領地を広げ東海の覇者となりましたが、永禄3年(1560)西上の途中、尾張国桶狭間にて織田信長に敗死してしまいました。その後、義元の子・氏真が家督を継ぎましたが、西からは徳川家康、北からは武田信玄の攻撃を受け、永禄11年(1568)には駿府を追われ掛川城へと逃げ込みましたが、そこも守りきれず妻の実家後北条氏を頼って小田原へ逃れ、戦国大名としての地位を失いました。氏真は、後に徳川家康を頼って五百石の知行を与えられ、慶長19年(1614)に没しました。 氏真の跡は、その子・範以が先立っていたため孫の直房が継ぎました。直房は後に高家に就任し、江戸幕府の儀礼に携わりました。以後、今川家は表高家(高家に就任できる家柄)として続き、幕末期の当主・範叙は高家としては異例の若年寄を兼任しました。とはいえ若年寄への就任は鳥羽伏見の戦い以後であり、その任務は実際の政務というよりも、従来朝廷との交渉に当たってきた高家の中から新政府との交渉に当たらせようとしたものと考えられます。また明治維新後は旧幕臣から朝臣となった者の触頭を務めるという名誉にも預かっていますが、経済的な困窮に加えて嫡子・淑人(明治5年没)を失った精神的な打撃も被り、明治13年(1880)には家屋敷を手放し森角蔵という士族の家に居候するまでに没落しており、明治20年(1887)の範叙の死によって、足利一族の名門・今川家は断絶したのでした。 嫡流の今川家が江戸時代高家として存続したように、その他の今川一族も江戸幕臣・旗本として存続していました。まず氏真の次男高久は、今川の名字は嫡流に限るということから、居所であった江戸品川から品川氏を名乗り、品川氏の直系は千五百石(のち三百石)の高家として、高久の次男・高寛の系統は二百石百俵の旗本として存続しました。 また今川貞世(了俊)の子孫である遠江今川氏は、駿河今川氏の範忠が天下一名字の恩賞を受けた時に居所の堀越に名字を改め、貞延の子一秀は初め僧であったのが還俗して一秀を名乗り、瀬名氏を称し弟・貞基が堀越氏を継ぎました。瀬名氏は花倉の乱で義元側として活躍し、江戸時代は幕臣旗本として存続しました。一方、堀越氏は花倉の乱で義元側に属さなかったため力を弱め、江戸時代は瀬名氏と同じく幕臣として存続しました。 《はじめに戻る》 |