《下総千葉氏》     |

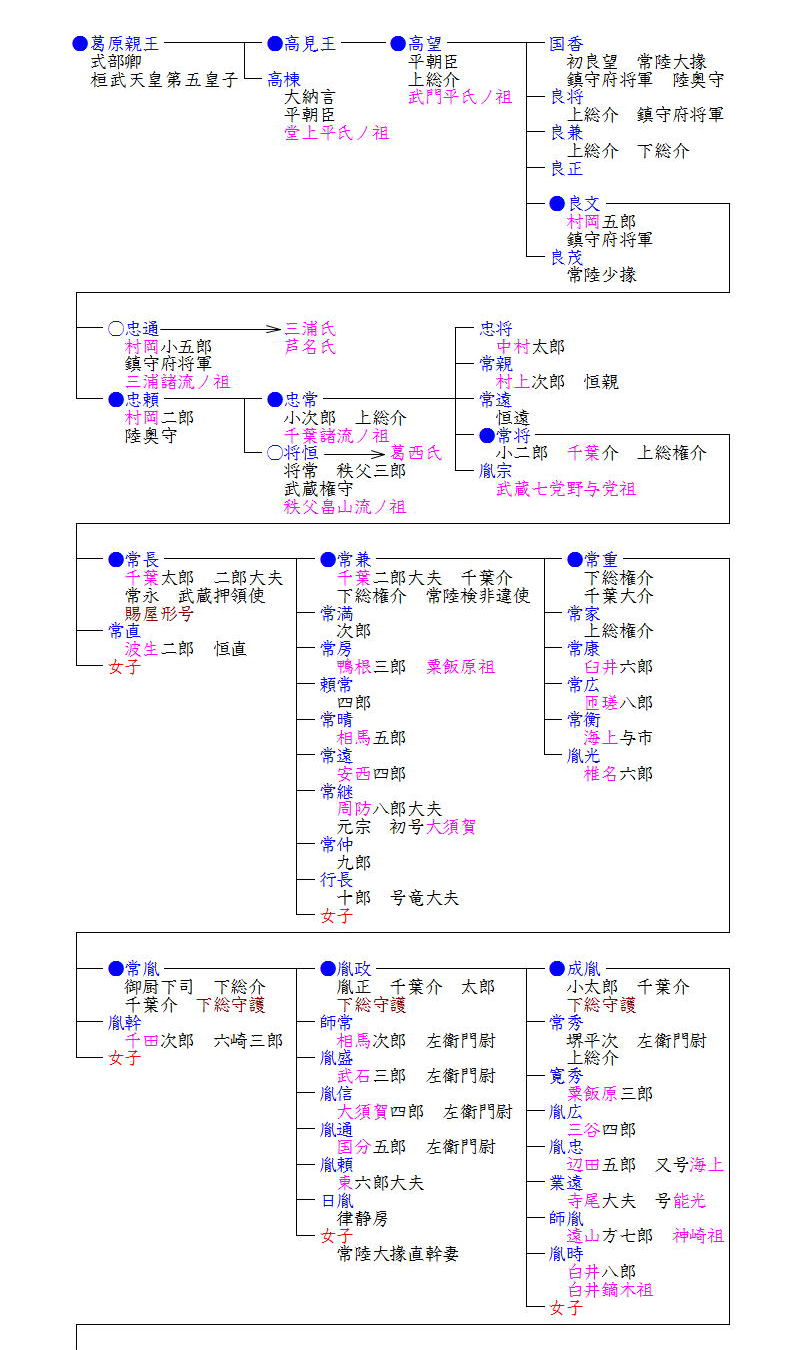

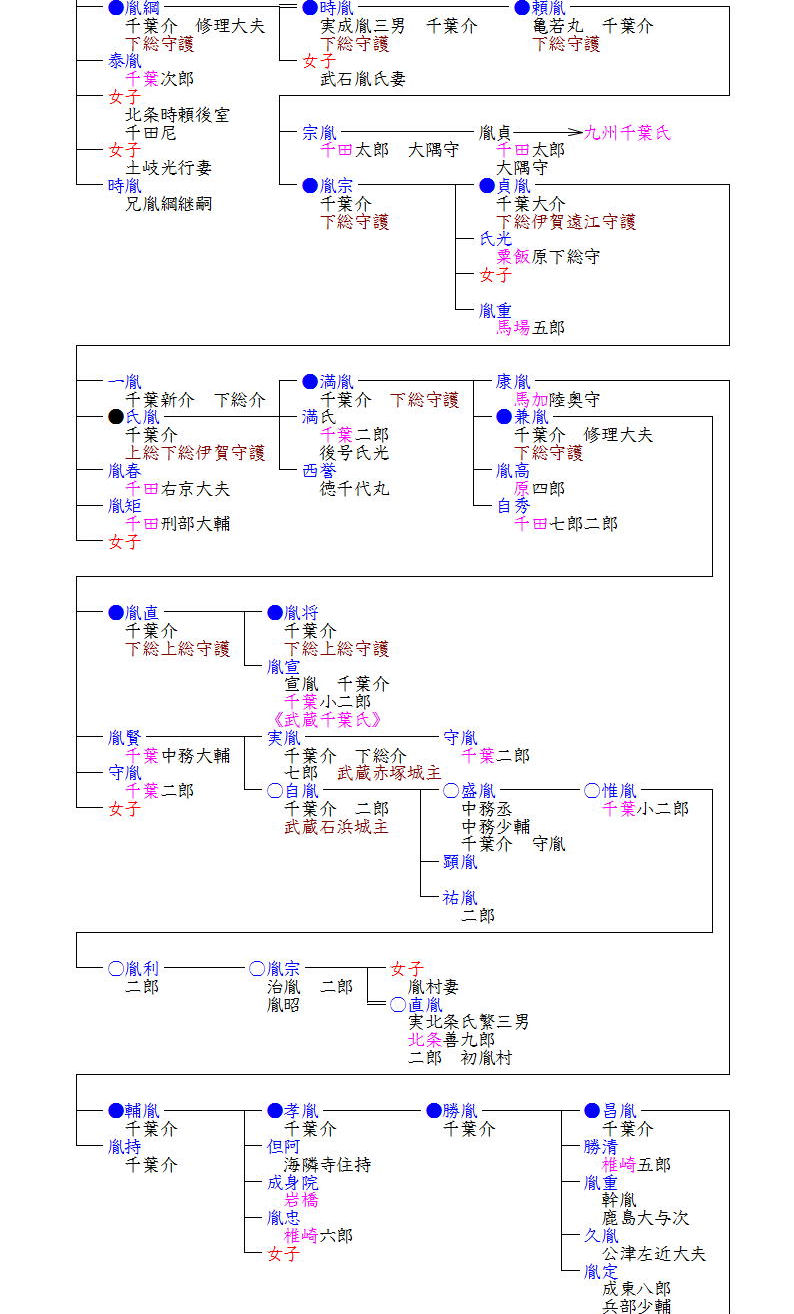

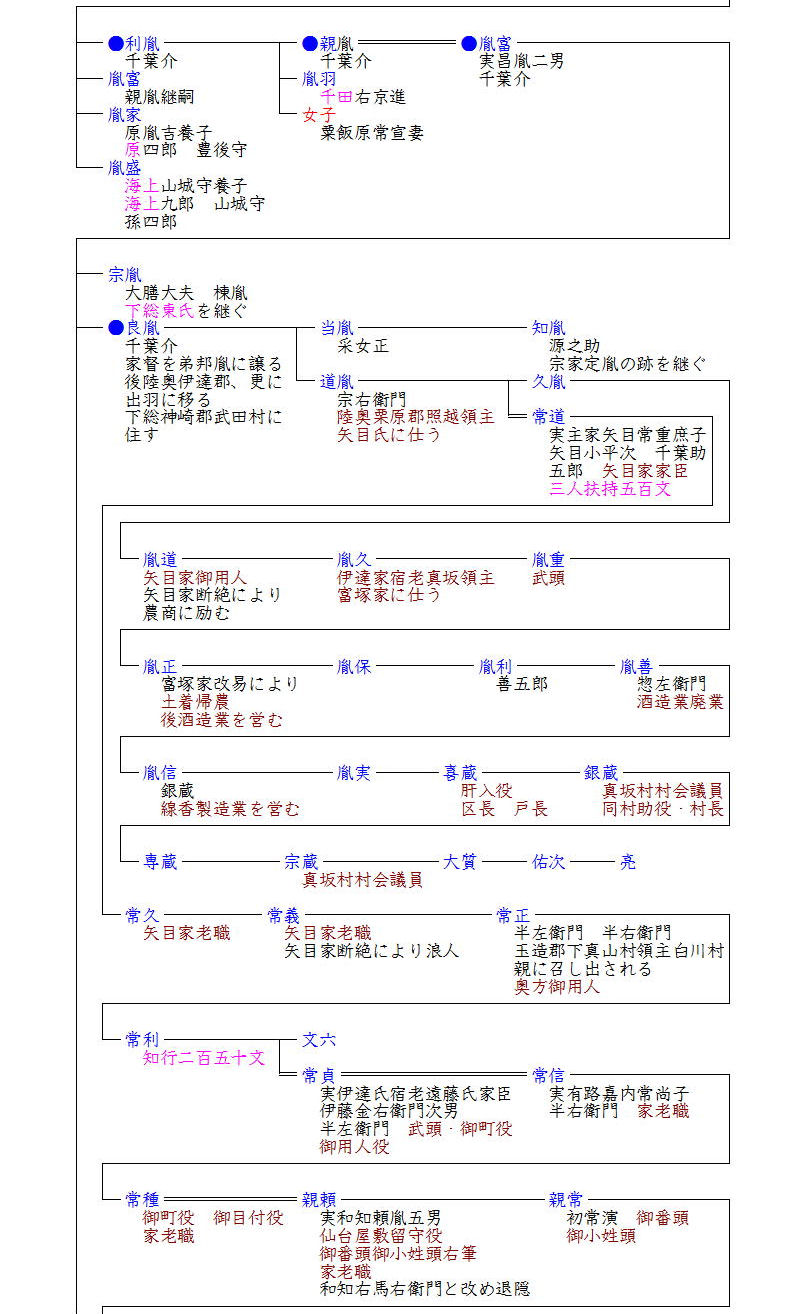

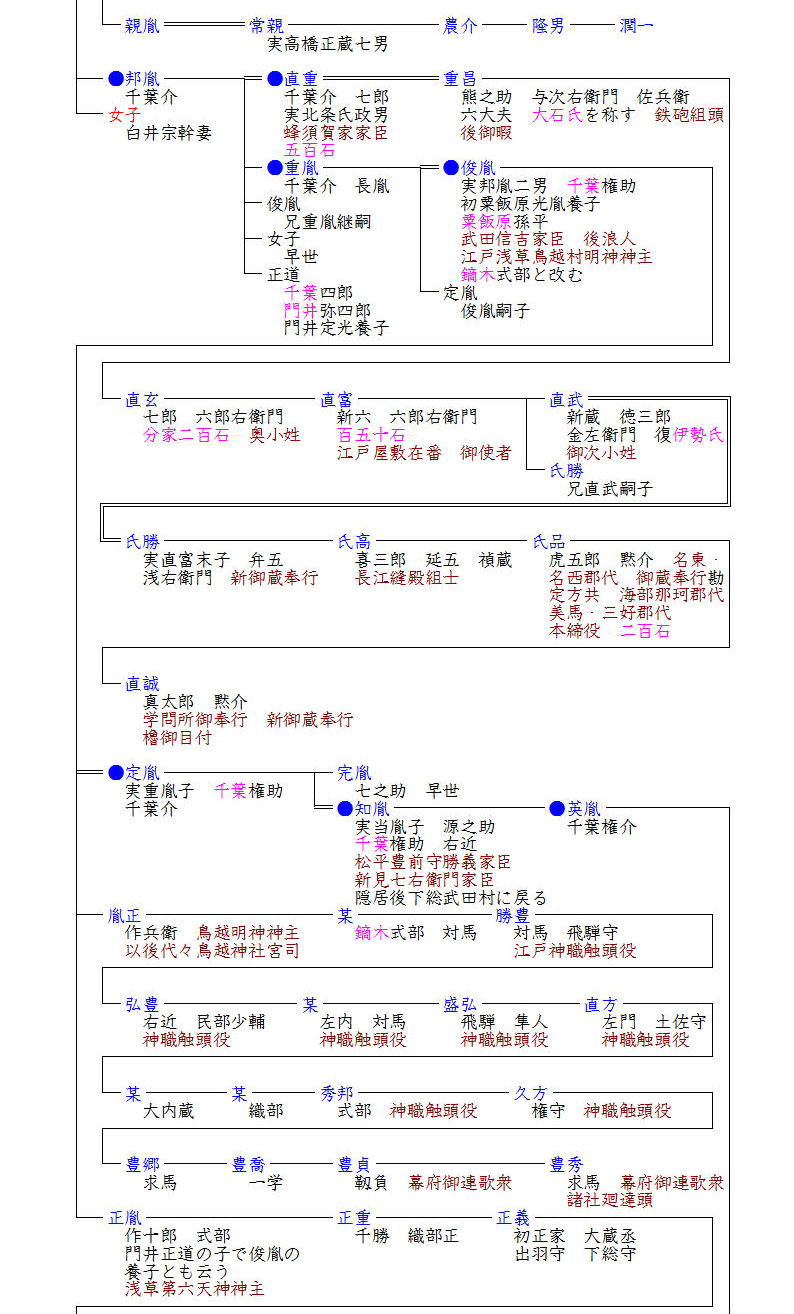

| 千葉氏は桓武平氏良文流で、その祖平良文の子孫は上総・下総・武蔵など関東南部に広がりました。良文の孫忠常は下総・上総を地盤とし長元元年(1028)叛乱を起こしまし、征伐されましたが、その子常将は赦されて上総権介・下総介となり、下総国千葉郡に住み、千葉氏を称したと言われています。 常将の曾孫常重の頃には、相馬郡を開発し、相馬御厨の下司となり、それまで本拠としていた大椎城(千葉市大椎)から千葉城(千葉市亥鼻山)に移り住んだと言われています。 常重の子常胤は下総権介に任じ、千葉介を称しました。そして源義朝の部下として活躍し、治承元年(1180)義朝の子頼朝の挙兵に際しては、いち早く参陣し鎌倉幕府創業の功臣として頼朝の厚い信頼を得て、幕府創設後は下総守護職に任じられ、その嫡流は代々この職を継承しました。また常胤の子息六人は、世に千葉六党と称せられ、嫡子胤正は千葉本宗家を継ぎ、次男師常は相馬郡をうけ相馬氏を、三男胤盛は千葉郡武石郷・奥州宇多郡を領して武石氏を、四男胤信は香取郡大須賀保を領して大須賀氏を、五男胤通は葛飾郡国分郷を領して国分氏を、六男胤頼は香取郡東荘を領して東氏を称し、下総各地に蟠踞して、勢力を扶植しました。 千葉市の本宗家は以後歴代が千葉介を通称とし、成胤の娘(千田尼)が北条時頼の後室となるなど執権北条氏とも密接な関係を結びました。蒙古襲来の際には肥前小城郡に所領を持つ頼胤が文永の役に出陣し、傷を負って小城の地で他界したため、長子宗胤が引き続き防衛のため九州に滞留しましたが、永仁2年(1294)30才で没したため、下総在住の弟・胤宗が千葉介を継承したため、胤宗の子貞胤が嫡家となり、幼少であったため千葉介を継げなかった宗胤の子胤貞は一族として脇役の立場となりました。 南北朝期は、貞胤は南朝方に、胤貞は北朝方に属して対立しましたが、貞胤が足利方に属することで終息し、胤貞は九州へ下向し小城を本拠とする九州(肥前)千葉氏の祖となりました。 貞胤の子氏胤の没後、幼年の満胤が家督を継ぐと、一族庶流や有力家臣らは独立性を強め、千葉介の実力は弱体化しつつありました。上杉禅秀の乱に際し、満胤の子兼胤の妻は禅秀の娘であったため、満胤父子は禅秀側に参加しましたが、戦況の悪化により鎌倉公方足利持氏に降伏し、所領は何とか安堵されました。 その後、持氏と関東管領上杉憲実の対立が激化すると兼胤の子胤直は上杉方に投じ、永享の乱では上杉方に属し持氏を自殺に追い込み、結城合戦では結城城を攻め落としました。持氏の子成氏が鎌倉公方となると成氏を支持したものの、成氏と上杉氏の対立が深まると、成氏に背き上杉氏の側に組しました。享徳4年(1455)成氏党の原胤房に千葉城が襲われると、胤直・胤宣父子は敗れて千田荘に逃れましたが、胤直の叔父で下総馬加城主の康胤も成氏に味方し、胤直・胤賢兄弟および胤宣は自害し、成氏は康胤の系統に千葉氏の本宗家を継がせました。一方、上杉氏は胤直の弟胤賢の子実胤・自胤を助けて、市川城(市川市国府台)を与えて千葉氏を再興させ、千葉氏は古河公方側と室町将軍側に分裂し、さらなる衰退を余儀なくされました。 実胤・自胤兄弟はその後市川城を追われて、武蔵国石浜・赤塚両城に拠り武蔵千葉氏を称して下総千葉氏と対抗しました。武蔵千葉氏はその後、小田原の後北条氏の配下となり、胤宗の死後はその娘を娶った北条氏繁の息子・二郎胤村(のち直胤)が家督を継ぎましたが、家中騒動によって石浜領を没収され武蔵千葉氏は断絶しました。 一方、下総千葉氏は孝胤の頃に荒廃した千葉城から佐倉城に本拠を移し、古河公方側に属していましたが、しだいに後北条氏との関係を深めていきました。天文16年(1547)親胤が千葉介を継ぐと、その驕慢な性格が一族諸臣に疎んじられ、弘治3年(1557)家臣により殺害され、叔父の胤富が千葉介を継ぎました。胤富の没後は次男良胤が家督を継ぎますが、、親後北条氏の重臣に隠居させられ、公津城に幽閉され、さらに陸奥国伊達郡に追放され、双子の弟邦胤が家督を継ぎました。 良胤はその後、子の当胤と出羽に移り、その子孫は下総国武田村に定住しました。また良胤が陸奥に残した子道胤は陸奥栗原郡照越領主矢目氏に仕え、その子久胤の子孫は真坂村に土着して酒造業等を営み、現在に至っています。また、道胤の養子常道の子孫は玉造郡下真山村領主白川氏に仕えて家老職等を務め、現在に至っています。 邦胤が没すると、後北条氏は北条氏政の七男・七郎直重と邦胤の娘の婚姻を進め、直重を千葉介に就任させ、佐倉領を直接支配しようとしました。そのため、邦胤の妻と嫡子重胤らは小田原に送られ、人質とされました。 小田原の陣で後北条氏が滅ぶと、直重は蜂須賀正勝に預けられ、のち蜂須賀家に仕え五百石で召し抱えられました。直重の跡は蜂須賀家の宿老・益田豊正の三男・熊之助が養子となり、大石重昌を名乗りました。重昌はのち暇願いを出し浪人しますが、重昌の次男直玄が新知二百石で分家し、直玄の孫直武の代に、「大石」姓から後北条氏の本姓「伊勢」に改姓し、以後幕末まで代々徳島藩士でした。 また重胤は小田原の陣で後北条氏が滅びると佐倉領を失い、以後江戸にて浪人をしており、寛永10年(1633)亡くなりました。一般的にはこれで千葉本宗家は断絶したと言われていますが、重胤の死後は弟・俊胤が千葉宗家を継ぎ、その跡は重胤の子定胤が千葉氏を継承しました。(但し一般的には重胤に子はなかったとされています) 定胤が慶安2年(1649)病死すると、嫡男七之助完胤も早世していたため、千葉家の旧臣は宗家の相続者を探し、下総国武田村に住んでいた良胤の孫・知胤を見いだし、知胤が千葉宗家を継承しました。そして千葉宗家は江戸時代後期に江戸本所に移って医師を営み、現在に至っています。 また俊胤の長男胤正の系統は浅草鳥越神社の神主をつとめて「鏑木」姓に改め、次男正胤の系統は代々浅草第六天神社の宮司をつとめました。 ※千葉氏の子孫については「千葉一族」を大変参考にさせていただいています。どうもありがとうございます。 《はじめに戻る》 |