《芦名氏》   |

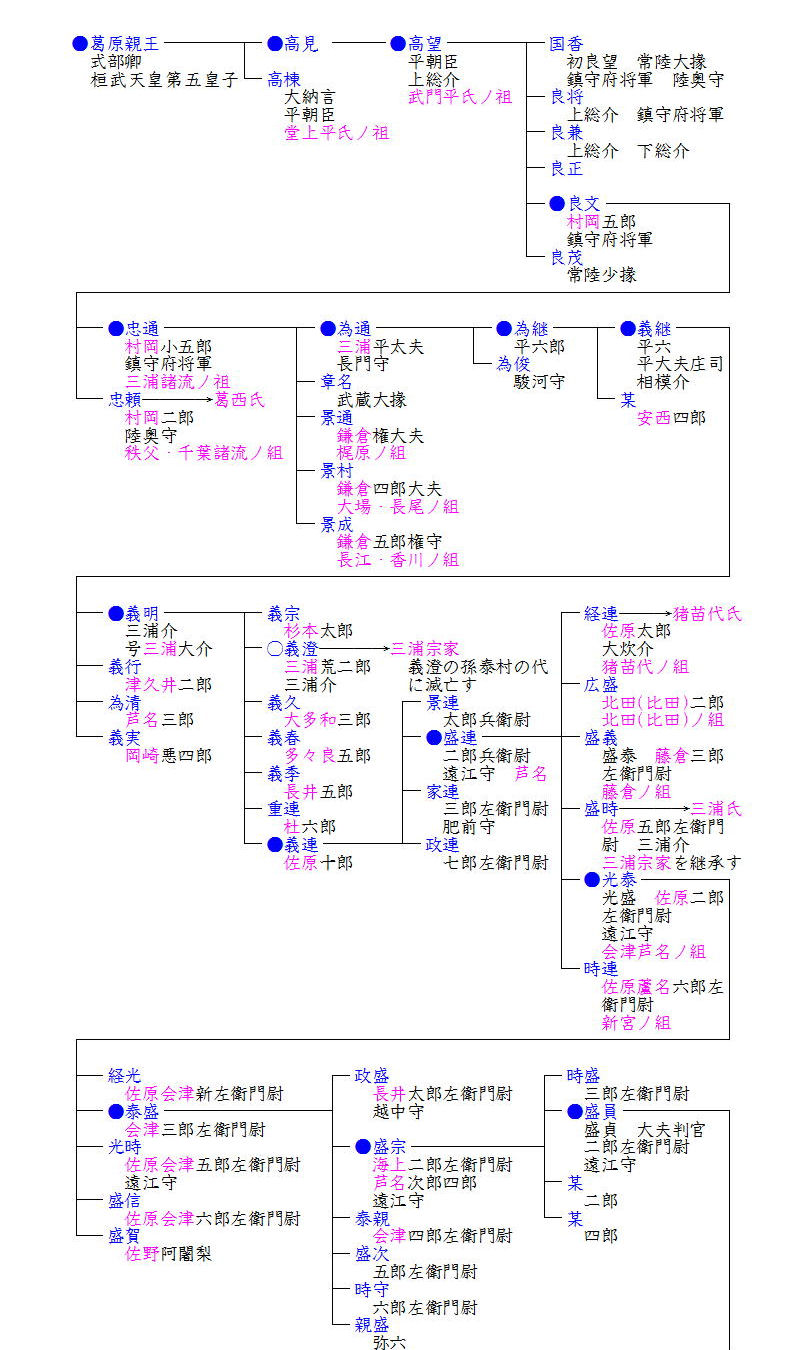

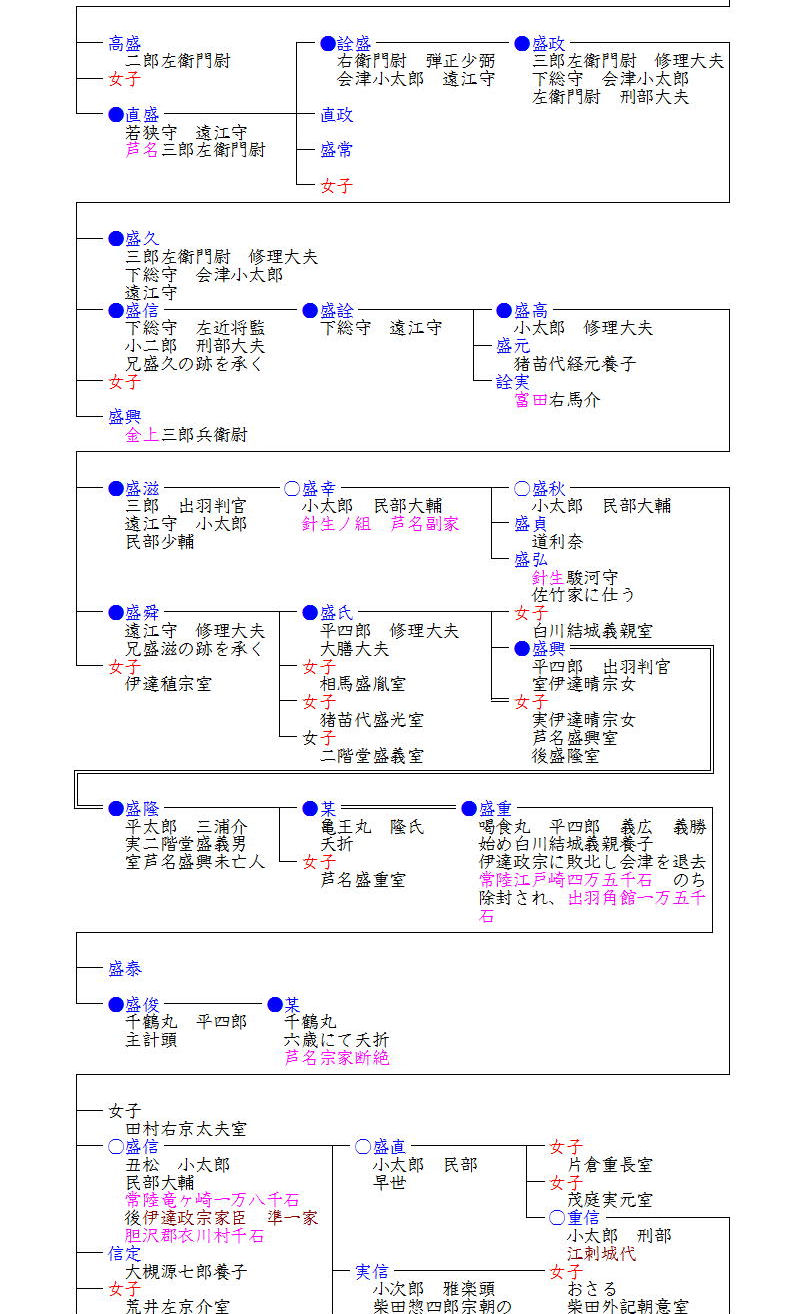

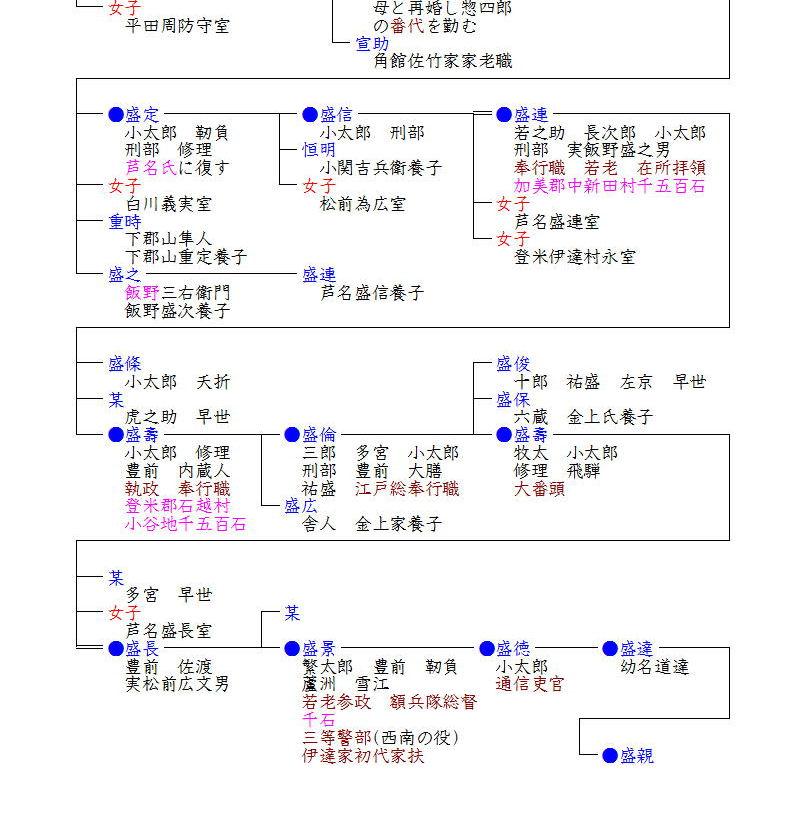

| 芦名氏は鎌倉幕府創業の功臣三浦氏の一族佐原氏より分かれた一族です。芦名氏の祖・佐原十郎義連が源頼朝の奥州遠征に従い陸奥国会津に所領を得たのが芦名氏と会津の関わりのはじめです。はじめは会津に地頭代を派遣し、自らは関東の本領に在住しましたが、直盛の時代には会津を根拠と居城を黒川(のちの会津若松)に定めました。室町期に入ると、盛政らは北田・新宮・猪苗代などの庶家との合戦に勝利し、会津一円の覇権を確立しました。 応仁の乱後は、松本・富田などの家臣の反乱が起き、それが原因で盛高・盛滋父子の争いが起きました。盛舜の時代には内戦は克服され、次の盛氏の時代には会津の外へと支配を広げ、芦名氏の全盛時代を迎えました。しかし、盛氏の嗣子盛興が若死にすると、人質となっていた二階堂盛義の子盛隆を養子として跡を継がせたものの、盛隆も家臣に殺され、跡を継いだのはまだ生まれたばかりの亀王丸、そしてそれもわずか三歳で病死してしまうという相次ぐ当主の急死によって芦名氏は急速に勢威を失っていきました。 亀王丸の跡には重臣の合議によって、常陸の佐竹義重の二男義広(盛重、義勝)が当主として迎えられましたが、伊達政宗の弟竺丸を迎えようとした一派も家臣にはおり、家中の結束は大いに乱れていました。こうした動揺を見た伊達政宗は猪苗代盛国の内応を得て会津領に攻め込み、摺上原にて芦名軍を破り、義広は黒川城を捨てて白川へ、そして常陸の佐竹家へと逃れました。こうして会津の芦名家は事実上滅亡しました。 義広は石田三成に近づいて会津への復帰を画策しましたが、それは失敗に終わり、常陸江戸崎四万五千石を与えられただけでした。しかしそれも関ヶ原合戦後、実兄の佐竹義宣が秋田へ左遷されると没収され、義宣に従って秋田へ移り角館一万五千石を領しました。その後、何度か大名への復帰を嘆願しましたが果たせず、義広の孫千鶴丸が六歳で夭折すると、芦名宗家は断絶してしまいました。 これで芦名家の血統も途絶えたかに思えましたが、実は仙台藩に芦名の血を受け継ぐ一族が残っていました。芦名盛氏の父盛舜は兄盛滋に子がなかったためその跡を継いだのですが、隠居してから盛滋に盛幸という子が産まれていました。盛幸は結局正統を継ぐことなく、別に家を興し針生氏と称しました。盛幸の孫盛信は、芦名義広が常陸へと去った際にもそれに従い、のち竜ヶ崎一万八千石の領地を得ましたが、関ヶ原合戦後それも没収され、盛信は伊達政宗を頼り、客分として準一家に列せられました。盛信ははじめ水沢城を仮城としていましたが、大阪の陣後、胆沢郡衣川村にて千石を賜りました。盛信の曾孫盛定の代には角館の宗家が断絶したので、藩主伊達綱村の命により芦名宗家を継ぎ、針生氏を芦名氏と改めました。その後は盛連・盛壽などが奉行職を歴任し、幕末期の盛景は戊辰戦争の際に額兵隊の総督として出陣しました。 《はじめに戻る》 |