![]()

堂上公家の歴史と系譜シリーズ

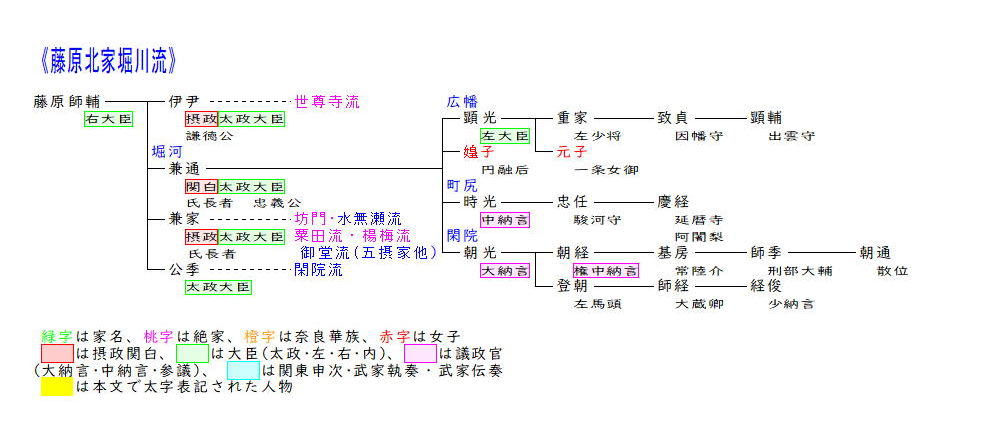

15.堀川流(師輔二男兼通流)

〔堀川(堀河)〕

堀川流は藤原師輔の二男で関白太政大臣を務めた兼通を祖とします。兼通は弟の兼家と昇進を争いそれが元で不和となっており、兄の摂政伊尹の後任を巡って口論となるほどであり、円融天皇の後見として兼通が関白となると兼家の昇進を全く止めてしまいました。しかしその3年後兼通が亡くなると兼家が権力を握ると、公卿となっていた兼通の子顕光・時光・朝光等の昇進は滞り、兼家の子らに次々と追い抜かれていきました。

兼通の長男顕光は無能な人物として知られ、道長におもねって左大臣まで昇進しましたが、娘元子を一条天皇の女御として入内させましたが子ができず外戚となることはなく。もう一人の娘延子も三条天皇の東宮敦明親王に嫁ぎ皇子を生んでいましたが、後ろ盾のいない敦明親王は東宮を辞退し、道長の娘寛子と結婚し延子のもとを去ってしまったので、延子は絶望してほどなく病死したため、顕光は道長を呪詛させ、その数年後没しました。顕光の死後、寛子をはじめ道長の娘が三人も亡くなったため顕光と延子の祟りではないかと恐れられました。顕光の長男重家は左少将まで昇進しましたが、世をはかなんで出家遁世し、その後数代で断絶しました。また徳川氏の重臣本多氏は顕光の子顕忠の子孫と称していますが、実際は不詳です。

兼通の二男時光は父の在任中に参議となりますが、父の死後は昇進がとまり、中納言となったのはその後20年以上経ってからでした。こちらも数代後には断絶しました。

兼通の三男(または四男)朝(あさ)光は兄顕光より早く権大納言に昇進しましたが、父の死後は昇進が停滞し、花山天皇に娘を入内させるもうまくいかず、その後大納言となるも兼家の子や孫に次々と追い越されていきました。その後は朝光の子朝経が権中納言となるも、数代後には断絶してしまいました。

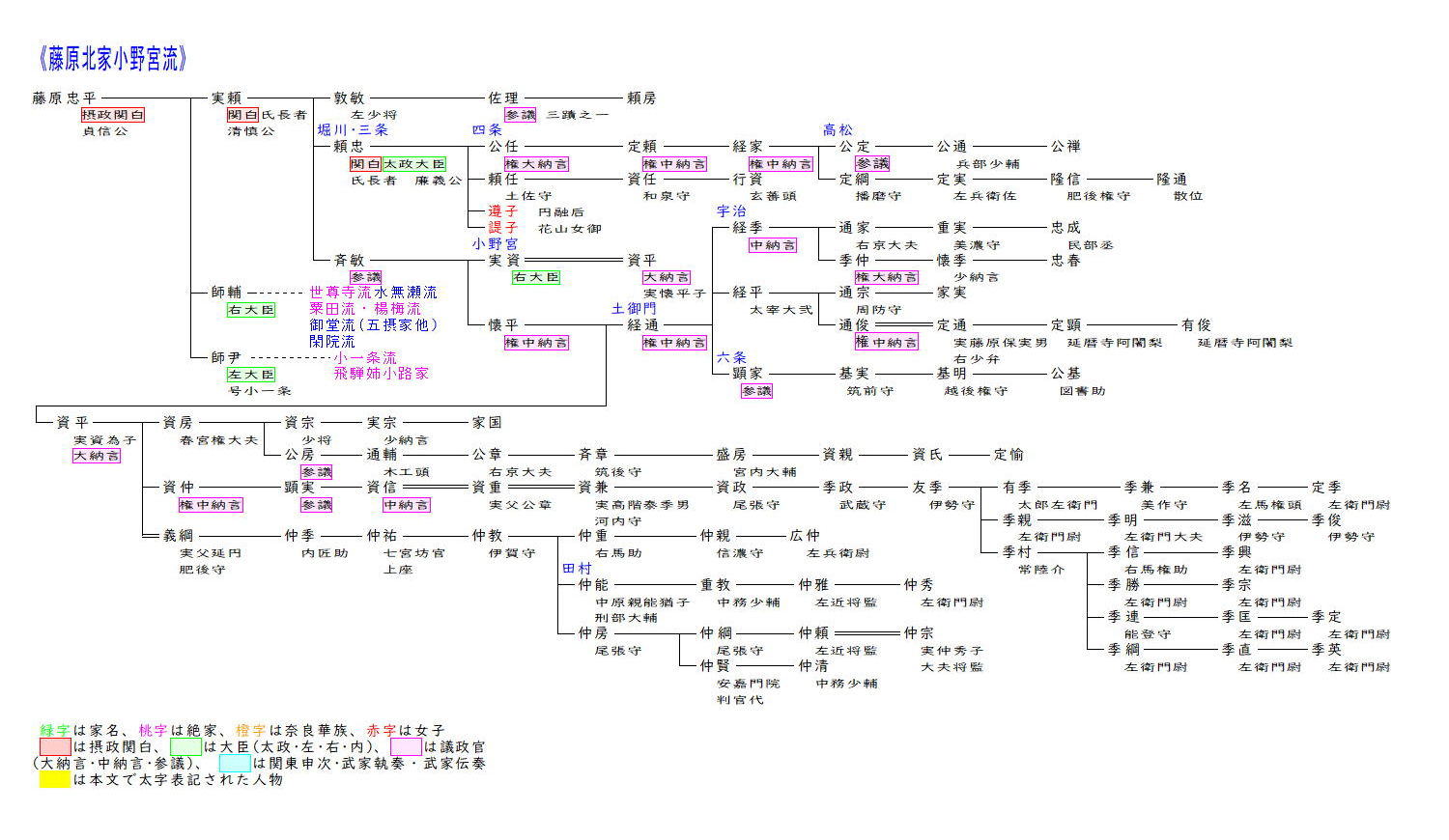

16.小野宮流(忠平長男実頼流)

〔小野宮〕

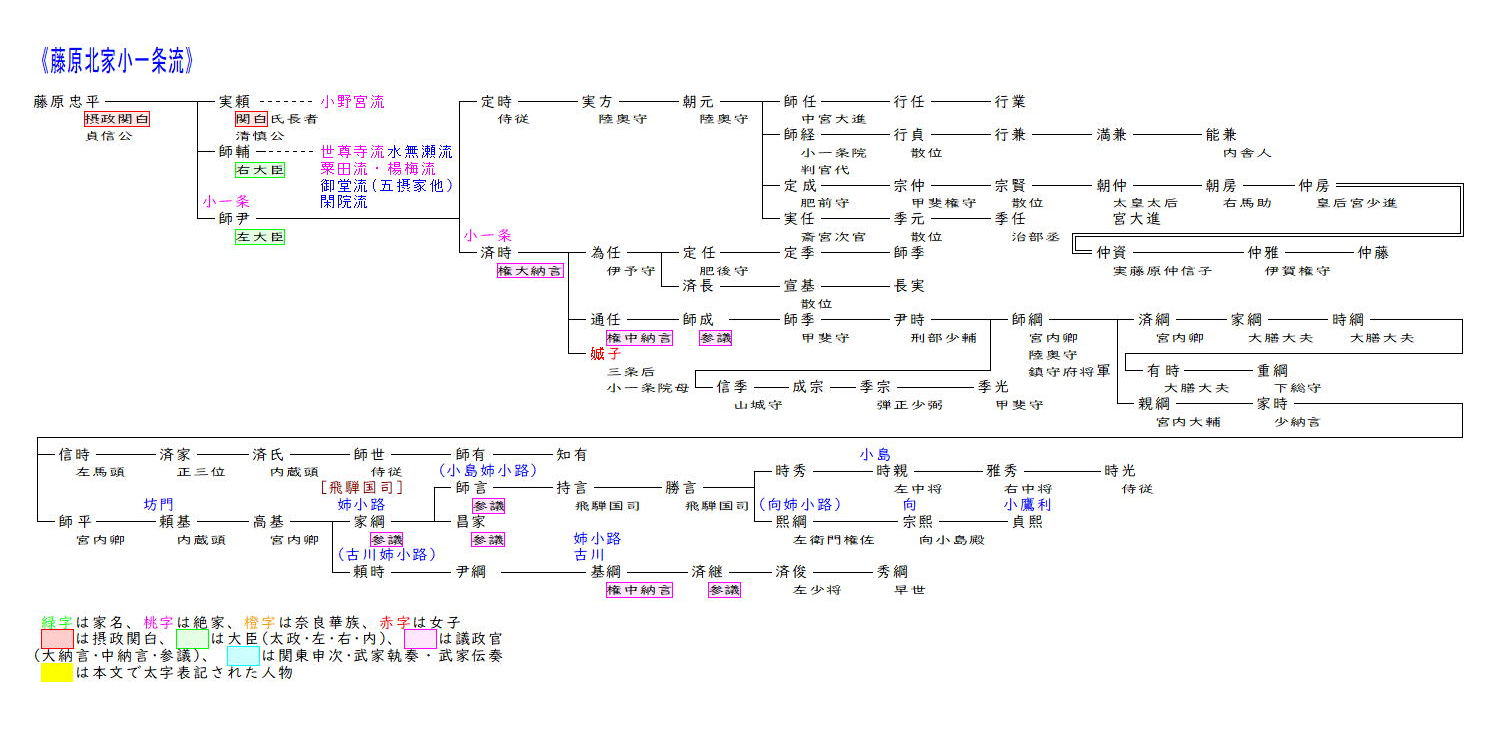

17.小一条流(忠平五男師尹流)

〔小一条 飛騨姉小路〕

小一条流は藤原忠平の五男で左大臣に昇った師尹に始まります。師尹は兄の実頼・師輔を補佐し、権中納言まで順調に昇進しました。また娘芳子は村上天皇の後宮に入って女御となり、寵愛深く二人の皇子を生みましたが、病弱であったため東宮にはなれませんでした。左大臣源高明が安和の変で失脚すると左大臣に昇りましたが、その半年後に没し、世間では源高明の怨みによるものと噂されました。

師尹の子済(なり)時は順調に昇進し公卿に列し、権大納言まで昇進しました。また酒を通じて藤原道隆に近く、藤原朝光等と道隆を補佐しましたが、当時大流行していた疱瘡により道隆・朝光等と相前後して没しましたが、死後、娘の娍子が三条天皇の皇后となり、右大臣を追贈されました。また有職故実に通じ、のちに故実の大家となる藤原実資がしばしば故実の教えを請うたと言われています。

済時の子通任は、三条朝に入ると皇后の弟として急速に昇進し従三位に昇るものの、三条上皇の死後、藤原道長の圧力によって姉娍子所生の敦明親王が皇太子を辞退すると、天皇の外戚となることができず、地方官を歴任し最終的には権中納言に至りました。

その後は通任の子師成が参議に昇りましたが、師成の曾孫師綱が白河上皇の院の近臣を務めるなど中級公家として続きました。建武の新政で家綱が飛騨国司に任ぜられると、子孫は先祖済時の居所から姉小路を称し、宗家の小島家、分家の古川家・向家に別れそれぞれ国司を称しました。その後分家の古川家が小島家より宗家の座を奪いますが、済俊の没後は混乱状態となって断絶し、家臣筋の三木良頼が古川家の名跡継承を朝廷に認めさせ、姉小路の称号を僭称しました(戦国大名・姉小路氏)。

小島家は時光の時に三木(姉小路)頼綱(良頼の子)の子を養子に迎え臣従し、頼綱が秀吉配下の金森長近に征伐された際に攻め滅ぼされ、小一条流姉小路家は名実ともに滅亡しました。

のちに出羽久保田藩佐竹家の家老となった向宣政は姉小路一族の向家出身と言われ、子孫はのちに小鷹狩と改めました。

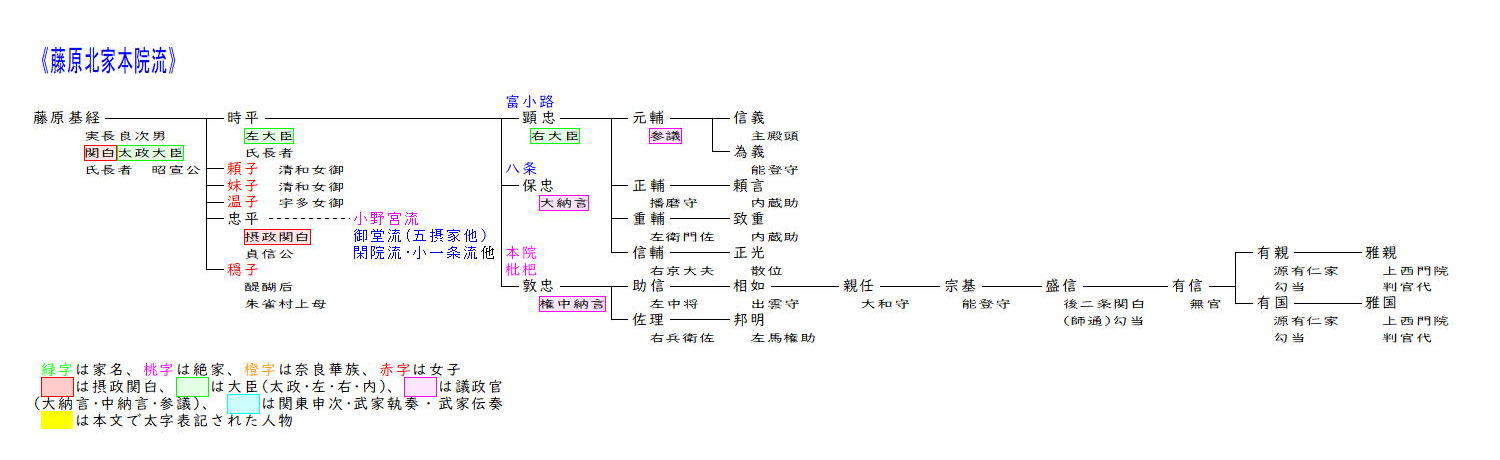

18.本院流(基経長男時平流)

〔本院 枇杷(びわ)〕

本院流は藤原基経の長男時平を祖としています。時平は父基経が死去した際にはまだ21歳で、摂関は置かれず宇多天皇の親政となりました。宇多天皇が醍醐天皇に譲位した際には時平と菅原道真に政務を委ね、時平が左大臣、道真が右大臣となりました。しかし昌泰4年(901)道真は太宰府に左遷となり、時平は以後治改革に意欲的に取り組みましたが、延喜9年(909)に39歳で死去し、以後弟忠平の子孫が朝廷の中心となっていきました。

時平の子らは、保忠が大納言、敦忠が中納言に昇るも30・40代で早逝し、昇進の遅かった顕忠は長命を保ち右大臣まで昇りました。その子元輔は時平の孫では唯一参議に昇り公卿となりましたが、忠平系の繁栄には及ぶべくもなく、元輔が本院流最後の公卿となりました。以後は敦忠の子孫から助信・相如(すけゆき)などの歌人が出ましたが平安末期に断絶しました。

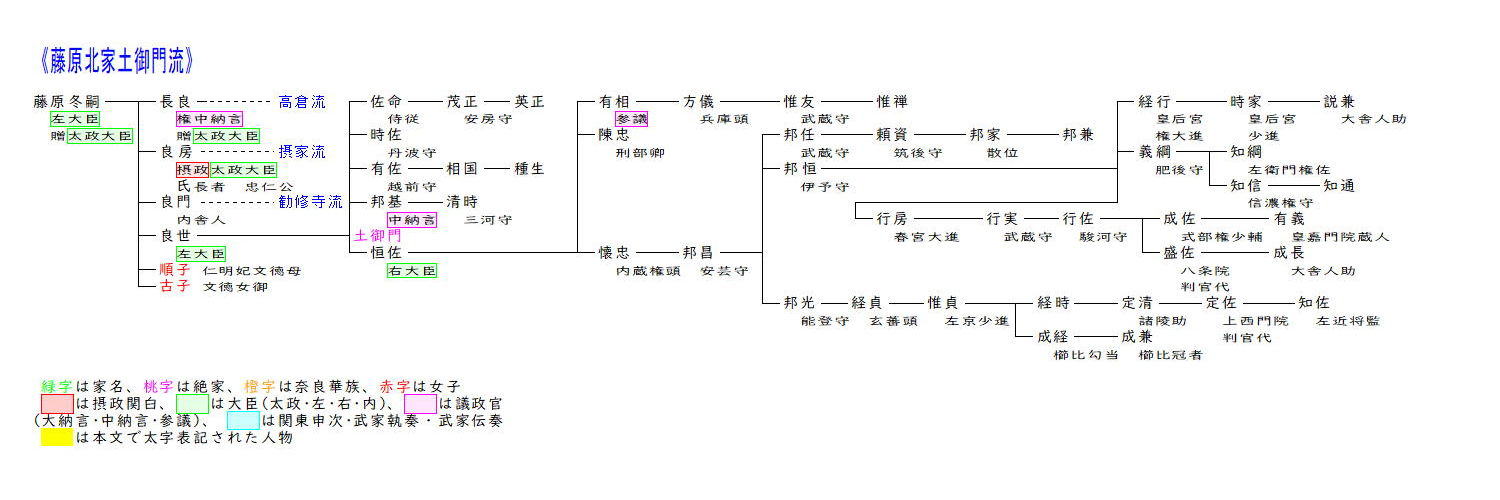

19.土御門流(冬嗣男良世流)

〔土御門)〕

土御門流は藤原冬嗣の八男良世を祖とします。良世は兄良房に従って順調に昇進を遂げ、最終的には太政官の首班となり左大臣まで昇りました。その子の中では邦基が中納言まで昇りましたが、弟の恒佐は兄を越えて昇進し、北家嫡流の忠平・仲平兄弟に次ぐ地位を占め、右大臣まで昇りました。

しかしその子有相(ありすけ)が最後となって以降は公卿に昇るものもなく、有相の弟懐忠の子孫が続いたものの平安末期に断絶しました。

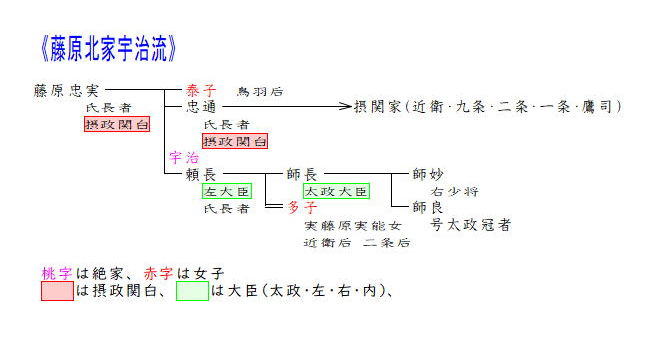

20.宇治流(忠実三男頼長流)

〔宇治〕

宇治流は藤原忠実の子頼長を祖とします。頼長は父忠実の後押しで兄忠通と対立し、左大臣ながらも藤原氏長者となり、保元の乱では崇徳上皇を担ぎだしましたが敗れ、絶命しました。頼長の死後、長男師長、二男兼長、三年隆長、四男範長はみな配流となり、師長以外は配所にて死去しました。

師長は、のちに罪を許されて京に戻り、後白河法皇の後ろ盾により太政大臣まで昇進しました。しかし平家の後ろ盾を得る近衛基通と対立して、再び尾張国に流罪となり、3年後に許されたものの建久3年(1192)に没しました。師長の子は師良・師妙の名が見えますが、この代で断絶したようです。

![]()