![]()

堂上公家の歴史と系譜シリーズ

10.室町流(師通二男家政流)

〔室町(木幡(こばた)) 法性寺〕

室町流は関白藤原師通の次男家政を祖とします。父師通が早くに亡くなり祖父師実に養われ参議に昇り、それ以降もたびたび公卿を出しました。家信の時に室町を称し室町中期の雅遠で断絶しました。また家信の子雅平は法性寺(ほうじょうじ)を称し、こちらもたびたび公卿を出して続きましたが、室町末期の親世で断絶しました。

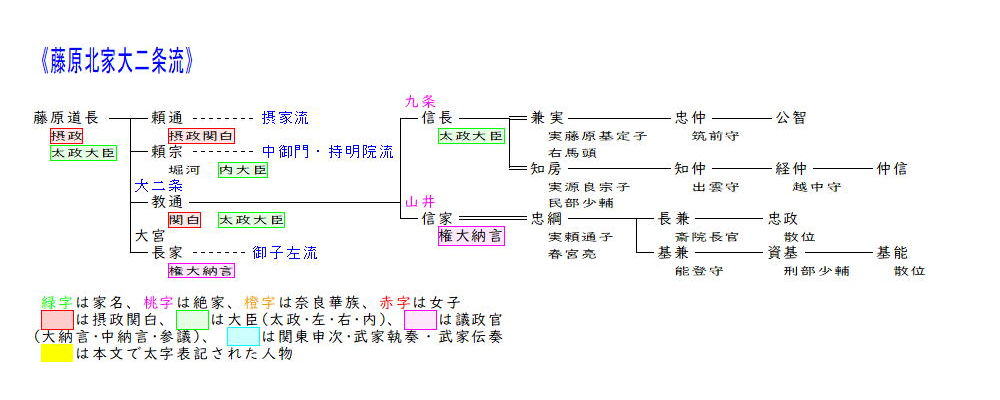

11.大二条(おおにじょう)流(道長三男教通流)

〔大二条(九条) 山井〕

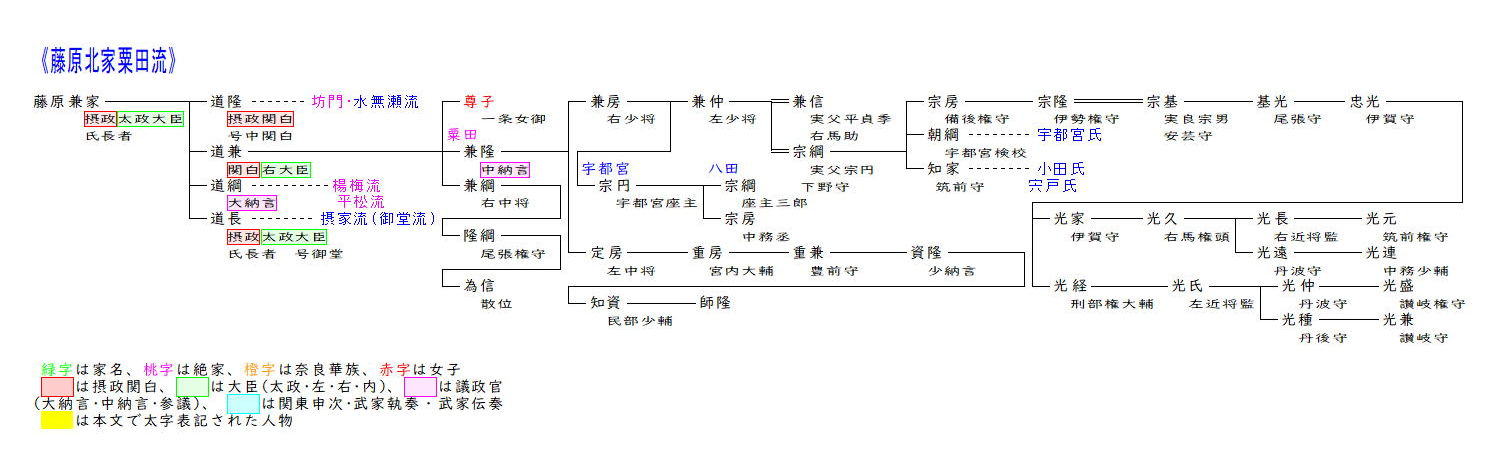

12.粟田流(兼家二男道兼流)

〔粟田〕

粟田流は藤原道長の兄関白道兼から始まります。道兼は長兄道隆が急死した後、関白となりましたが、程なくして病となり没し、権力の座はその弟道長へと移りました。道兼の嫡男兼隆は道長に反抗した従兄弟の伊周・隆家兄弟とは違い、道長の側近となり中納言まで昇進しました。兼隆の子兼房・定房は公卿昇任は果たせず、それ以降は公卿に昇る者もありませんでした。

下野を地盤として活躍した武家宇都宮氏は兼房の二男宗円を祖とするとしていますが、異説も少なくありません。宗円の子孫は下野・豊前・伊予等各地で繁栄した宇都宮氏、常陸の小田氏などに別れ繁栄しました。

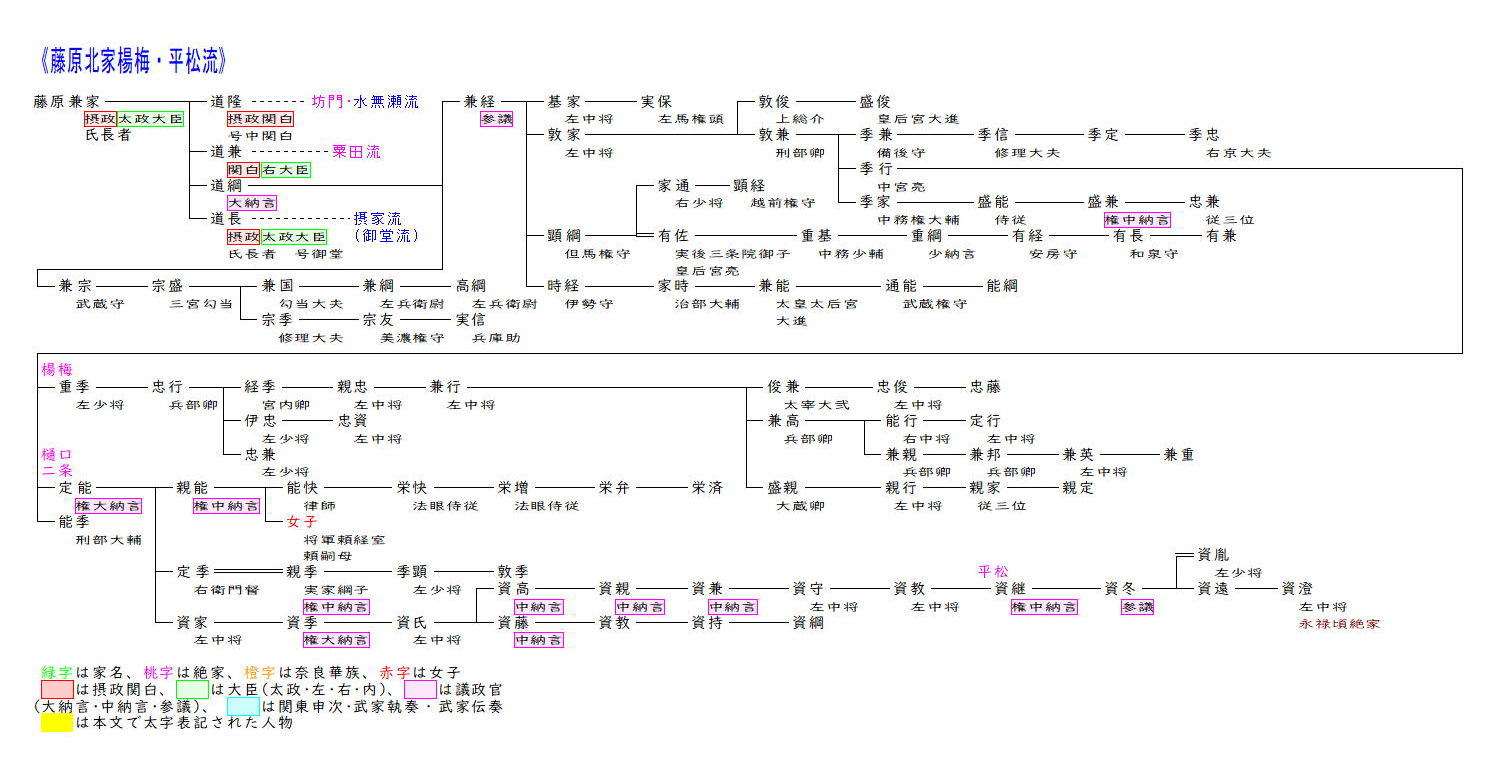

13.楊梅(やまもも)流(兼家三男道綱流)

〔楊梅 樋口(二条) 平松(二条)〕

楊梅流は藤原道隆・道兼・道長の異父兄弟道綱を祖とします。道綱は正妻腹の三人と比べ昇進は大きく遅れましたが、異母弟の道長とは親しかったので、道長が権勢を得ると大納言まで昇進しました。また道綱の母は女流日記の先駆けといわれる『蜻蛉(かげろう)日記』*24を綴り、和歌も多く残すなど平安時代の女流作家として知られています。道綱の三男兼経は母方の叔母源倫子が道長の正妻であったため道長の養子となり、道長の威光を背景に昇進を重ね正三位参議まで昇りました。その後しばらくは四位止まりでしたが、兼経の曾孫季行は従三位に叙されて公卿に列し、娘兼子が九条兼実の室となり摂関家とも良好な関係を結びました。季行の後は二男定能の系が嫡流で樋口(二条)を称しました。定能は後白河院の近臣となり楊梅流では最も高い権大納言まで達しました。三男資家は従三位非参議までしか昇進できませんでしたが、その子資家は権大納言まで昇り、その子孫は度々議政官を出しました。資継からは平松を称しましたが、戦国期の永禄頃に断絶しました。

季行の長男重季の子孫は楊梅(やまもも)と称し、参議以上の議政官にはなれないものの子孫から公卿を出しましたが、室町時代に断絶しました。

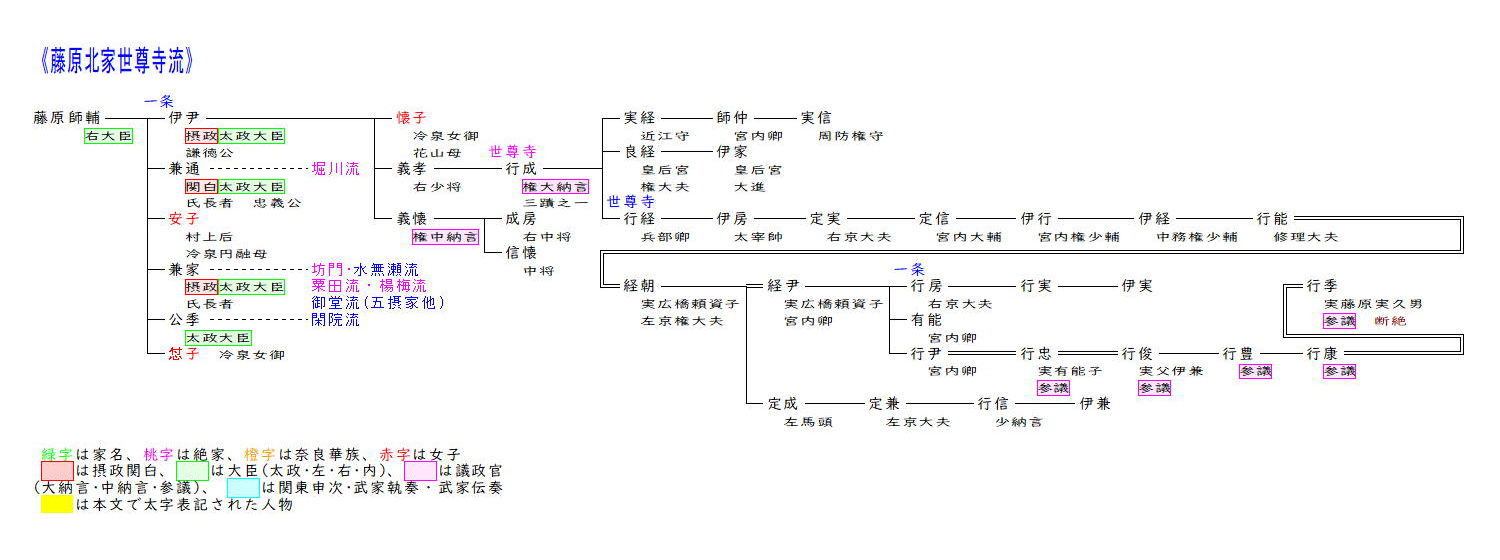

14.世尊寺流(師輔長男伊尹男義孝の後)

〔世尊寺 一条〕

世尊寺流は藤原師輔の長男で摂政太政大臣を務めた伊尹(これただ/これまさ)から始まります。伊尹は村上天皇の中宮となった妹安子を通して天皇との関係を強化し、村上天皇が崩御すると安子所生の冷泉天皇が即位し、伊尹は外伯父として権力を握り、天禄元年(970)外戚関係を持たない伯父の摂政実頼が没すると伊尹が摂政となって名実ともに朝廷の第一人者となりました。しかし程なく伊尹は病に倒れ、天禄3年(972)に没すると、伊尹の弟兼通が権力を握り、伊尹の子らは後ろ盾を失いました。その12年後の永観2年(984)に伊尹の娘懐子所生の花山天皇が即位すると、数少ない外戚として伊尹の五男義懐(ちか)が急速に昇進して権中納言となりました。しかし花山天皇が寛和2年(986)に出家すると義懐もともに出家し、以後伊尹の系統は振るいませんでした。

義懐の兄義孝の子行成は、二歳で父を失い不遇な青年期を過ごしましたが、長徳元年(995)に蔵人頭に抜擢され、最終的に権大納言まで昇りました。また能書家として知られ小野道風・藤原佐理(すけまさ)とともに三蹟(さんせき)とうたわれ、書道世尊寺流の祖となりました。行成の孫伊房が密貿易事件で失脚すると、それ以降は四位・五位の中級公家となり、書道を家業としてかろうじて公家社会に留まっていました。伊房の曾孫伊行とその子孫は書道故実の集成と書道理論の確立に努め、伊行の孫行能の代には重要な公事などの上表文の清書は世尊寺家当主が行う故実が確立し堂上家としての地位も回復しました。行能の跡は広橋家から養子を迎えて続きましたが、享禄5年(1532)十七代行季が没して世尊寺家が断絶するとともに、書道の世尊寺流も断絶することになりました。このため、朝廷の書役は世尊寺流の筆頭門人格であった持明院基春の持明院流に受け継がれました。

*24蜻蛉(かげろう)日記

~平安時代の女流日記で、作者は藤原道綱の母。天暦8年(954)から天延2年(974)の出来事が書かれている。夫である藤原兼家との結婚生活や夫の妻妾について書かれ、石山詣など旅先での出来事、上流貴族との交際、歌人との交流についても書かれている。女流日記のさきがけといわれ、『源氏物語』など様々な文学にも影響を与えた。

![]()