堂上公家の歴史と系譜シリーズ

【第3章 堂上公家の系譜(6)】

(1)藤原氏諸流

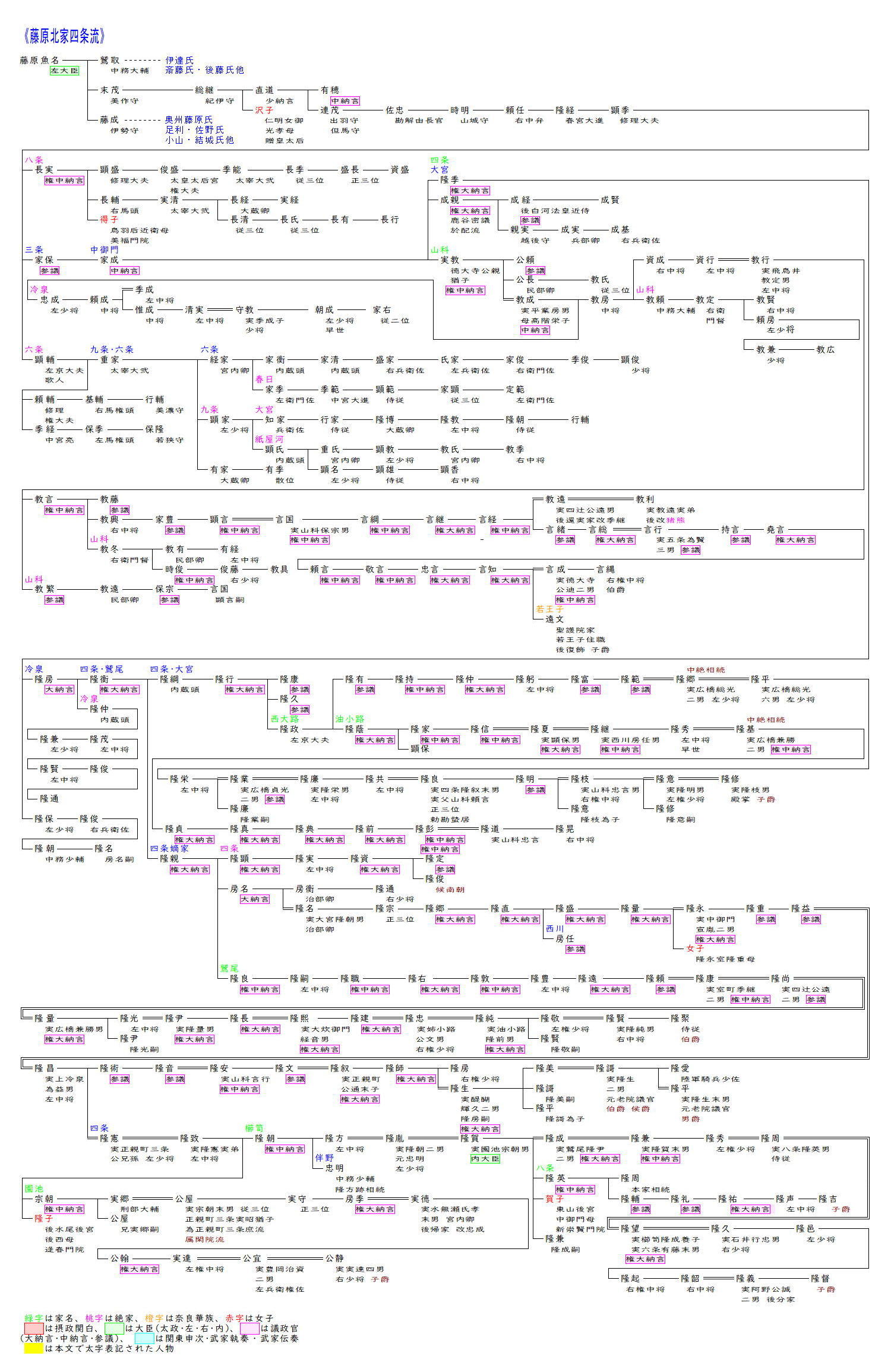

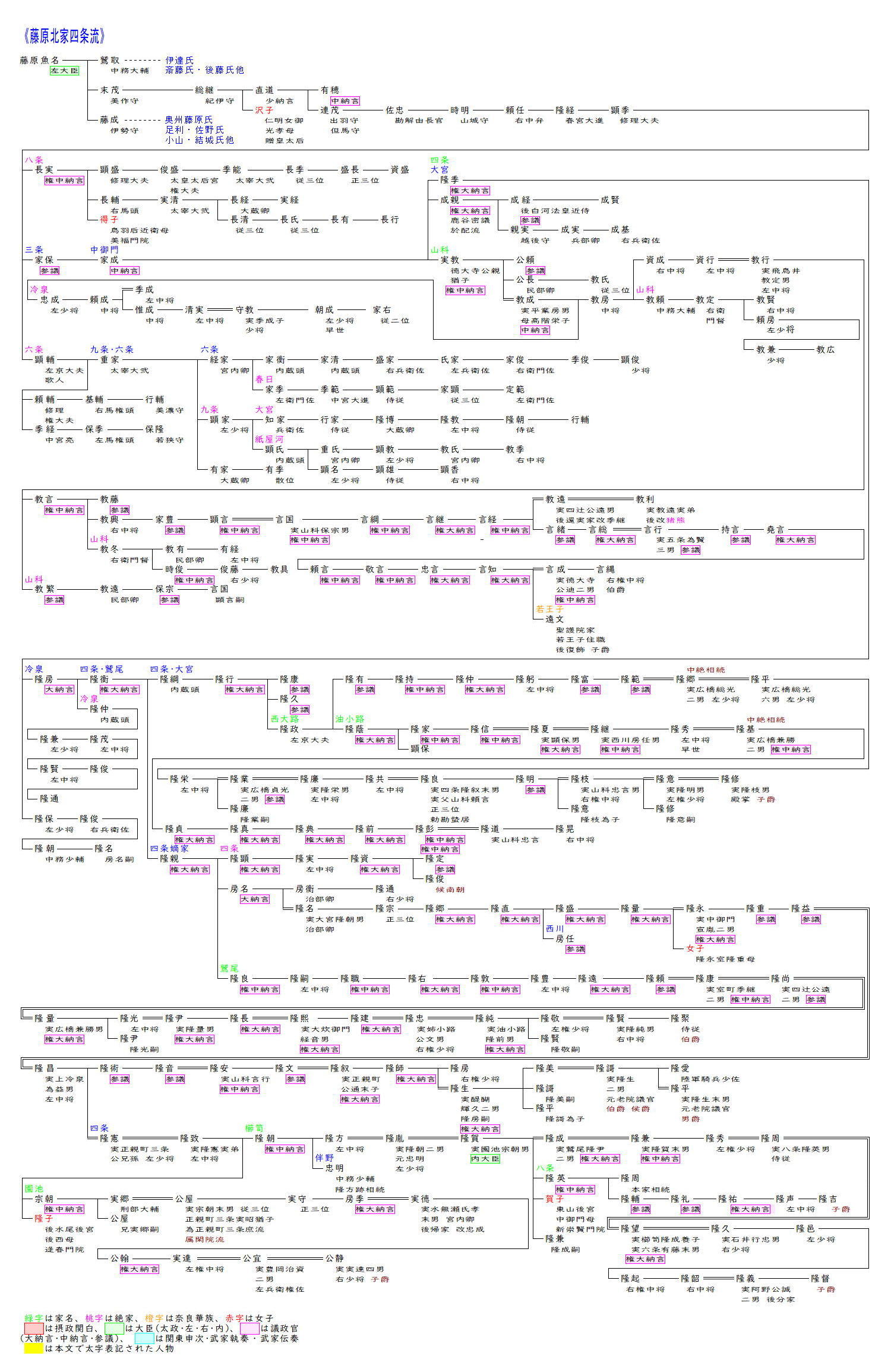

○藤原氏北家(96)

7.四条家(魚名流、魚名三男末茂の後)(7)

四条~家格:羽林家、家領:180石、家職:有職故実・包丁道・雅楽(笙)、爵位:伯爵

櫛笥(くしげ)~家格:羽林家、新家、家領:183石余、家職:有職故実、爵位:子爵

八条~家格:羽林家、家領:150石、爵位:子爵

西大路(にしおおじ)~家格:羽林家、家領:100石、家職:有職故実、爵位:子爵

油小路~家格:羽林家、家領:150石、家職:有職故実、爵位:伯爵

鷲尾(わしのお)~家格:羽林家、家領:180石、家職:有職故実・神楽、爵位:伯爵

山科~家格:羽林家、家領:300石、家職:有職故実・服飾・雅楽(笙)、爵位:伯爵

〔九条 春日 八条 六条〕〔冷泉〕

四条流は藤原北家の祖房前の五男左大臣魚名を祖とします。魚名は兄永手の死後左大臣に昇り北家の中心となりましたが、翌年に突然太宰府に左遷となり失脚しました。魚名の子のうち鷲取の子孫からは四条流庖丁式*21の創始者といわれる山蔭や藤原道隆・道兼・道長・詮子らの母時姫(山蔭の孫、藤原兼家室)、伊達氏の祖の朝宗、斎藤氏・後藤氏・加藤氏・遠山氏等の祖といわれる利仁(山蔭の甥、鎮守府将軍)等が出ています。

また藤成の子孫からは平将門追討の功で鎮守府将軍に任ぜられ、多くの武家(奥州藤原氏・佐野氏・足利氏・小山氏・結城氏・皆川氏・山内首藤氏・波多野氏・佐藤氏・内藤氏・大友氏・少弐氏・蒲生氏等)の祖となった藤原秀郷が出ています。

四条流は魚名の三男末茂の末裔で、中納言となった有穂以外は代々受領を務める中級貴族でしたが、八世の孫顕季の母は白河天皇の乳母を務めた親子で、顕季は母の縁故で白河天皇の生母茂子の兄である閑院流の藤原実季の猶子となり、白河院の近臣となって末茂の子孫としては200年ぶりに正三位に叙され公卿となりました。親子が私邸に営んだ堂を顕季が整備して氏寺として善勝寺を創建したので、顕季の子孫を善勝寺流ともいい、顕季の子の長実・家保・顕輔等やその子孫も院の近臣として活躍しました。長実の娘の得子は鳥羽天皇の皇后となり近衛天皇の生母となって美福門院と呼ばれました。長実の子孫の八条家は鎌倉末期に断絶、顕輔の子孫の六条家は歌道の家として確立し春日・九条・紙屋河などの庶家に分派しましたが、南北朝期には断絶し、家保の子孫が四条流の嫡流となりました。

家保の子家成の後で分流し、長男隆季は権大納言まで昇り四条と号しました。三男成親は後白河院の近臣として鹿ヶ谷の陰謀にかかわり配流となり、七男実教は山科家を起こしました。隆季の曾孫隆親は二男隆顕を家嫡としましたが、隆顕と不仲となって長男房名が家嫡となり、隆顕の系統は後に南朝に仕え断絶しました。房名には房衡等の子がいましたが一門から隆名を養子に迎えました。隆名の五世の孫隆量は嗣子なく中御門宣胤の二男隆永を養子に迎えましたが、隆永の孫隆益も永禄10年(1567)に嗣子なく没すると一旦中絶することになり、天正3年(1575)冷泉為益の子隆昌が再興しました。しかし隆昌は勅勘を蒙って出奔したため、正親町三条公兄の子隆憲が四条家を継ぎ、天正19年(1591)隆憲の死後は実弟隆致がその跡を継ぎました。しかし慶長6年(1601)徳川家康の奏請で隆昌が勅免となり四条家に戻ると、四条家を継いでいた隆致の子隆朝は別家し櫛笥(くしげ)家を立てました。幕末維新期の隆謌(たかうた)は尊王攘夷派の公家として活動し、戊辰戦争では奥羽追討総督として仙台藩を降伏に追い込み、明治以降も陸軍軍人・元老院議官等を務めました。なお四条家の家職は庖丁道で、その料理法は四条流と称されました。

櫛笥(くしげ)家は上記の通り、隆昌が勅勘を蒙っている間に四条家を継いだ隆致の子隆朝に始まります。隆致の娘隆子は後西天皇の生母、隆賀(よし)の娘賀(よし)子が中御門天皇の生母と二人の国母を輩出しています。その縁で隆致は贈左大臣、隆賀は内大臣となっています。そして何度か養子を迎えながら明治維新を迎えました。隆朝の弟宗朝は園池家を起こしますが、三代季豊は正親町三条実昭の猶子となって、これより正親町三条家庶流となり閑院流に属することになりました。また櫛笥隆賀の二男隆英は姉賀子の縁で一家を立て八条の号を賜りました。隆英は桜町院の恩顧を受け、院司別当・議奏・院伝奏などを務めました。

四条隆親の三男隆良を祖とするのが鷲尾(わしのお)家です。隆良は権中納言まで昇り、以下代々権中納言を先途としましたが、文明3年(1471)隆頼が没したので、猶子隆治(隆久)に継承させることになりましたが不首尾に終わり、一旦中絶となりました。長享2年(1488)に四辻季経の二男隆康が再興しましたが、天文2年(1533)に嗣子なく没しまた中絶することになりました。その後70年ほどを経て慶長6年(1601)四辻公遠の一男隆尚が継承しました。隆尚は元は季満といい四辻家の嫡子として叙爵昇進しましたが天正19年(1591)に勅勘を蒙って出奔し、慶長6年(1601)勅免を得たものの四辻家は弟季継が相続していたので、廃絶していた鷲尾家を再興することとなりました。その後も何度か養子を迎えながら、明治を迎えました。

四条隆衡の一男隆綱を祖とするのが西大路(にしおおじ)家です。隆綱には十三歳下の弟隆親がいましたが、隆親が嫡子とされ、隆綱は一家を立てました。その後は隆富の代には極めて窮困し西大路の屋敷も失ってしまったようです。その子隆範は文明5年(1473)遁世し、嗣子なく中絶してしまいました。家名再興となったのは約150年後の元和6年(1620)で広橋総光の五男が継承し隆郷と名乗りました。しかし再び嗣子が無く再び広橋家から隆平を迎え、その後も広橋家・山科家から養子を迎え明治を迎えました。

四条(西大路)隆政の二男隆蔭を祖とするのが油小路(あぶらのこうじ)家です。以後権大納言まで昇進し四代隆夏まで続きましたが嗣子なく、嫡流四条隆直の子西川房任の子隆継を養子としました。しかしその子隆秀が早世し中絶しました。その85年後の元和5年(1619)後陽成天皇の勅命により広橋兼勝の子隆基が再興しました。この頃同族鷲尾家も兼勝男隆量が迎えられており、また西大路家も兼勝の孫隆郷・隆平が迎えられており、四条流ではなく日野流の広橋家から迎えられているのはこの時期に広橋兼勝が武家伝奏を務めていたからではないかと考えられています。

最後に四条流の先祖家成の子で徳大寺公親の猶子となった実教(公親の実子で家成の猶子とも)を祖とするのが山科家です。しかし事実上の家祖は実教の猶子であった冷泉教成で、教成の実父は後白河院の近臣平業房で母は後白河院に仕え権勢を誇った高階栄子(丹後局)です。教成は丹後局の山科の所領を伝領し、これらが山科家の根本所領となりました。教成の後は教房が継ぎましたが、その嫡子資成は父に先だって没したため、教房が没すると資成の子資行と資成の弟教頼が所領を巡って相論となり南北朝時代まで両家の争いが絶えませんでした。教行・教言の頃には両家の紛争も終息し、所領の山科を家号としました。またこの頃から内蔵頭が山科家の独占的官職となり、その管掌する装束・衣紋が山科家の家職となりました。戦国期の言継(ときつぐ)は多くの戦国大名と人脈を作り、その日記『言継卿記』*22は当時の公家・戦国大名等の動向が記された第一級の史料として知られています。

天正13年(1585)言継の息子言経が勅勘を蒙り京都から出奔していたため、四辻公遠の二男が相続し教遠と改めましたが、天正19年(1591)に実家四辻家を相続したため、実弟の教利が山科家を継ぎました。しかし、慶長3年(1598)徳川家康の取りなしで言経が山科家当主に復帰することになり、翌4年(1599)教利は猪熊を家名として一家を立てることになりました。これが後に猪熊事件を起こした猪熊教利です。

江戸時代には高倉家とともに装束・衣紋を担当し、明治まで続きました。

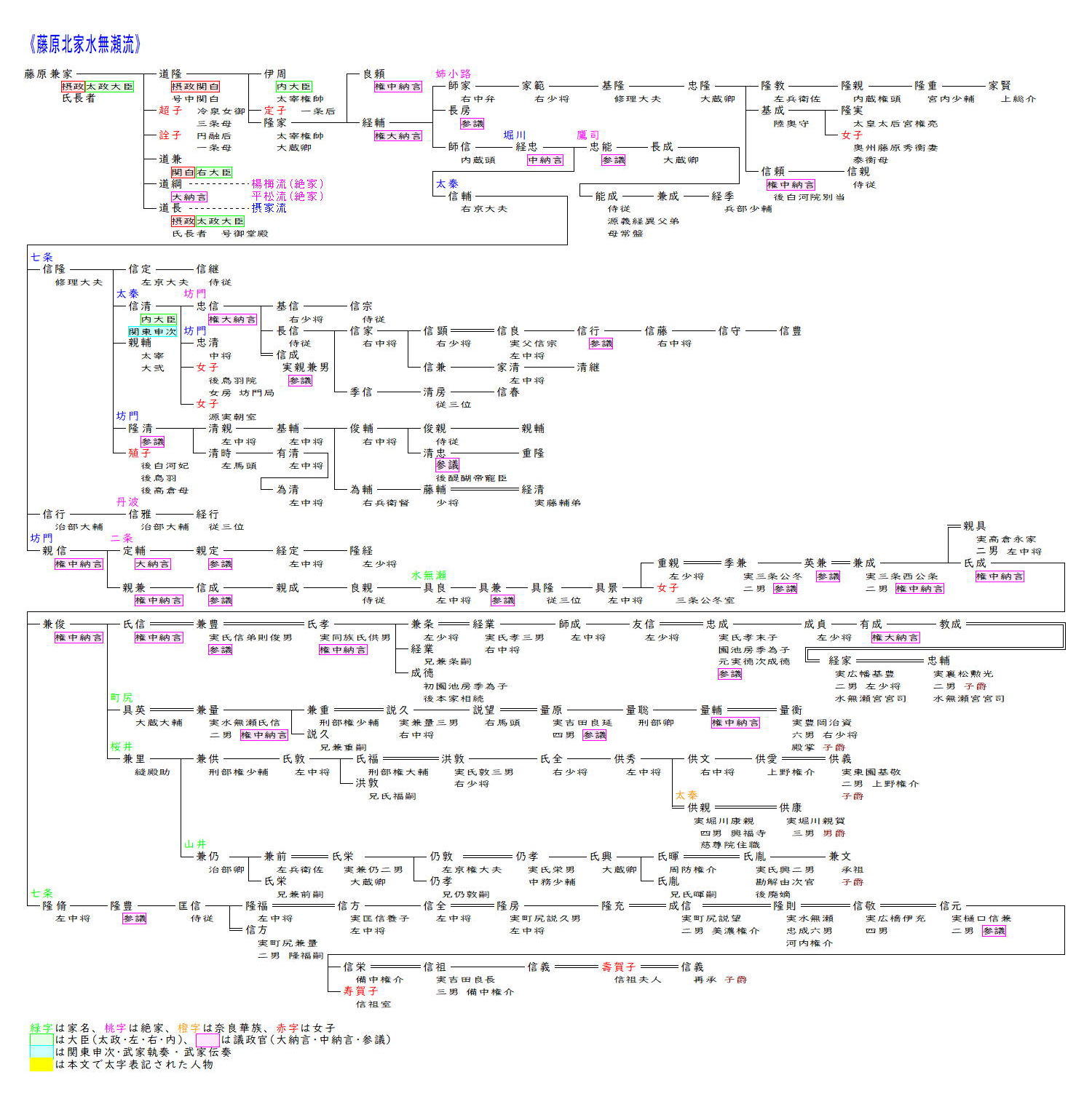

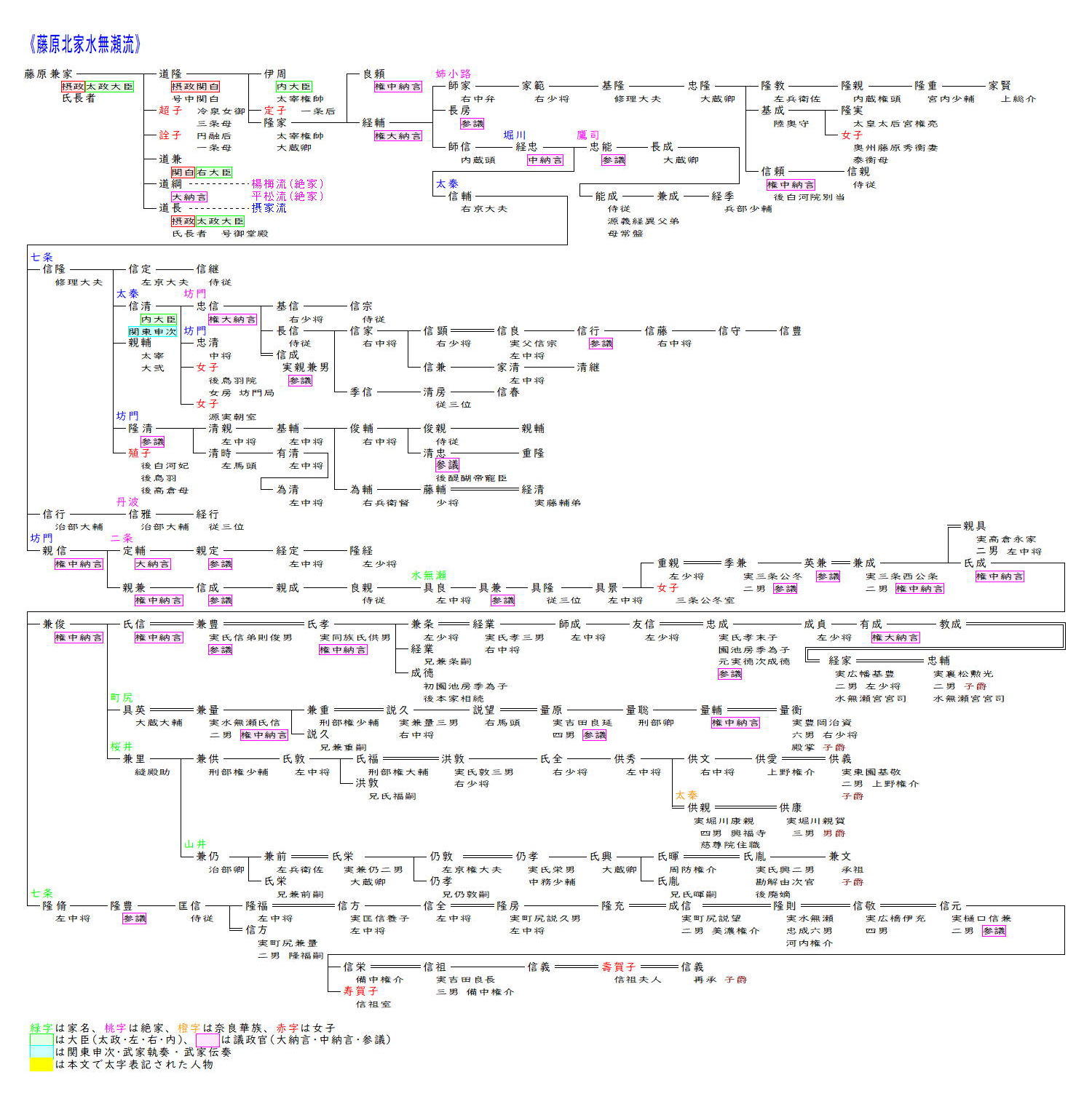

8.水無瀬家(道隆流、道隆四男隆家の後)(5)

水無瀬~家格:羽林家、家領:631石余、家職:有職故実、爵位:子爵

町尻(まちじり)~家格:羽林家、新家、家禄:30石3人扶持、家職:有職故実、爵位:子爵

桜井~家格:羽林家、新家、家禄:30石3人扶持、家職:有職故実、爵位:子爵

山井(やまのい)~家格:羽林家、新家、家禄:30石3人扶持、家職:有職故実、爵位:子爵

七条~家格:羽林家、新家、家領:200石、家職:有職故実、爵位:子爵

〔姉小路 鷹司 坊門 丹波(たんば) 二条〕

水無瀬流は藤原道長の兄の中関白道隆を始祖とします。道隆は父兼家の後を襲って摂関となり、娘定子を一条天皇の中宮とし嫡男伊周を内大臣としましたが5年後に急死し、その後叔父道長との権力闘争に敗れた伊周と弟の隆家が左遷されると、道隆流は不遇の時代を迎えます。伊周の流れは数代で断絶、隆家の子孫が続き、隆家の曾孫経忠は妻実子が鳥羽天皇の乳母だったので、白河・鳥羽院の近臣として仕えました。経忠の子信隆は坊門と号し、その娘殖子(七条院)が高倉天皇の妃となり、後鳥羽院・後高倉院の生母となったので、弟信清は内大臣まで昇り、隆清も参議に昇りました。

信清の娘は後鳥羽院女房の坊門局・鎌倉将軍源実朝正室信子がおり、後鳥羽院政期に坊門家は院近臣として隆盛を誇りました。信清の子忠信は承久の乱にて上皇方の大将軍を務めて流罪となりました。南北朝期には忠信の子孫信行が北朝で公卿となり、隆清の子孫清忠が南朝で後醍醐天皇の寵臣となりましたが、どちらもほどなく断絶しました。

道隆流で残ったのは、信隆の弟親信の子孫で、親信の子親兼とその子信成(坊門忠信養子)は後鳥羽上皇の近臣でしたが、上皇の命で上皇の離宮水無瀬殿を守り、上皇の菩提を弔うことを命じられたため、離宮跡に居住して御影堂を建て、水無瀬と称するようになりました。明応3年(1494)後土御門天皇の勅旨によって御影堂に水無瀬宮の神号が奉られ、以後水無瀬家がその祭祀を継承し、現在も水無瀬家の御当主が水無瀬神宮宮司を務めています。

江戸初期に水無瀬氏成の二男隆脩(なが)を祖として立てられたのが七条家です。その後は何度か養子を迎えながら明治を迎えました。水無瀬兼俊の二男具英を祖とするのが町尻家、三男兼里を祖とするのが桜井家、桜井兼里の二男兼仍(なお)を祖とするのが山井(やまのい)家です。

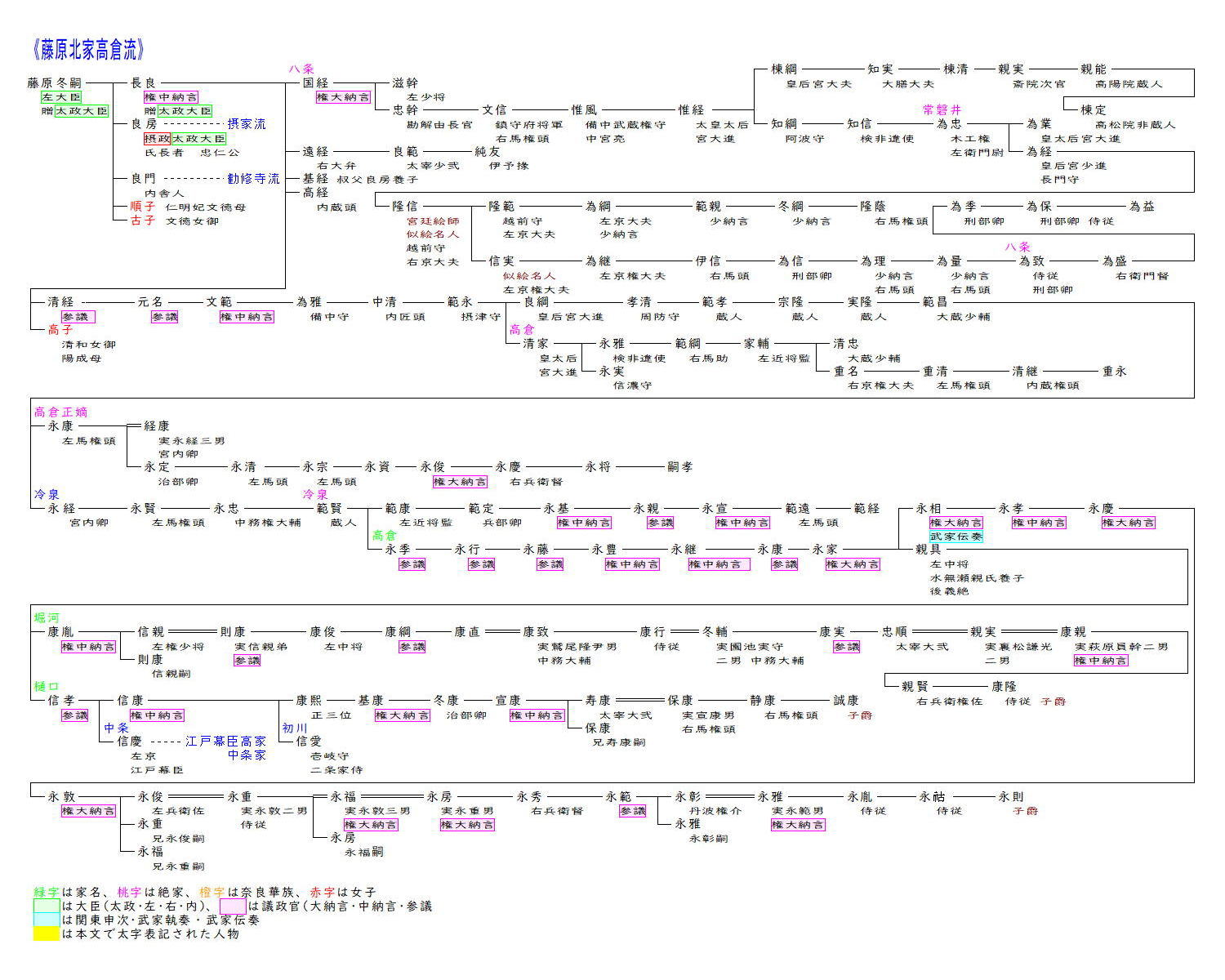

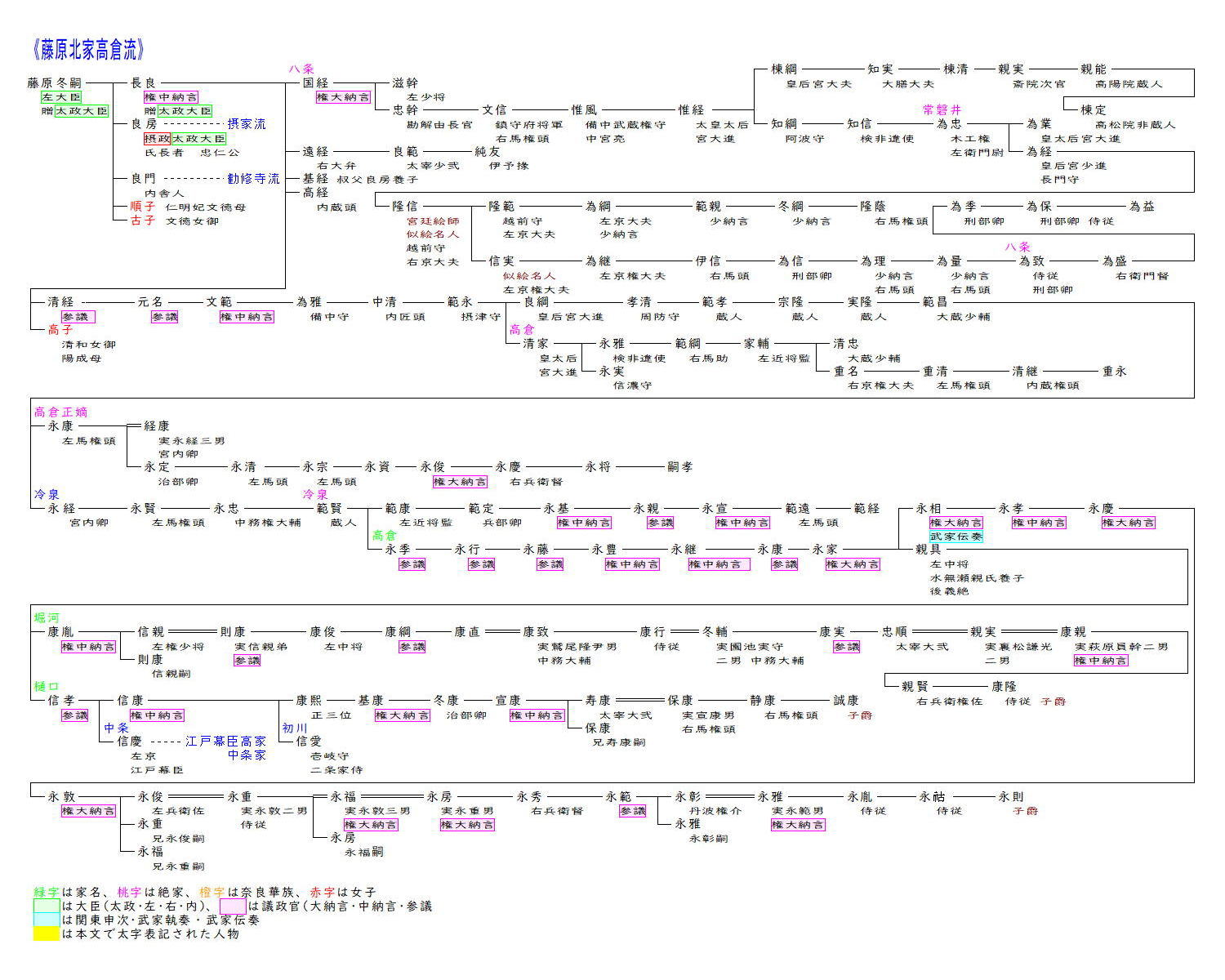

9.高倉家(長良流、冬嗣長男長良の後)(3)

高倉~家格:半家、家領:812石余、家職:有職故実・衣文、爵位:子爵

堀河~家格:羽林家、新家、家領:180石、家職:有職故実、爵位:子爵

樋口~家格:羽林家、新家、家領:200石、家職:有職故実、爵位:子爵

〔八条 常磐井 高倉 冷泉〕

高倉流は藤原冬嗣の一男長良を始祖とします。長良の娘高子が清和天皇女御となり陽成天皇の外戚となり、太政大臣を贈られました。長良には国経・遠経・基経・高経・広経・清経と多くの男子があり、三男基経は叔父良房の養子となって初めての関白となりました。国経流は多くの歌人を輩出し、十代隆信・十一代信実は歌人・似絵*23の名手として知られますが(伝源頼朝像は隆信の作と言われていたが近年否定されている)、その子孫は室町中期に断絶しました。遠経流は地方官人や北面の武士となりましたが、瀬戸内海で反乱を起こした純友は遠経の孫になります。

清経流が高倉流の祖ですが、六代範永の後良綱・清家の二流に別れますが清家流は後に絶え、良綱の系は範昌の後永康(高倉)と永経(冷泉)に分かれますが永康流は南北朝期に断絶し、永経流は永経三代範賢の後で範康(冷泉)・永季(高倉)と二流に別れ、範康流は息子範定が三位に昇りその後も権中納言・参議等になりましたが、範定の四代範遠が周防に在国中の天文20年(1551)陶晴賢の反乱に遭って横死し断絶しました。これにより永孝流の高倉家が高倉流の本流となりました。高倉家は山科家とともに衣紋の家として知られていますが、後嵯峨院の頃に永康・永経の兄弟が奉仕したのが始まりと言われています。

永季の子永行が足利義満に近侍して以降、高倉家は足利将軍家に近侍してその家司化しますが、江戸時代には禁中の衣文は山科家、院中と武家方の衣文は高倉家が携わるのが例となりました。幕末の当主永祜(さち)は戊辰戦争で北陸道鎮撫総督、会津征討総督、奥羽征討越後口総督などを歴任しましたが、越後国高田にて陣没しました。

永家の四男の親具は初め水無瀬親氏(のち兼成)の養嗣子となりましたが、兼成に実子氏成が生まれると不和となり、養父兼成と義絶し嵯峨に住み、のち徳川家康の庇護を得て堀河と改称しました。親具の子康胤は新家として堀河家を立て、康胤の弟信孝が立てた樋口家とともに羽林家に列しました。幕末期の康親の子で岩倉具慶の嗣子となったのが岩倉具視で、その妹が孝明天皇の寵愛を受けて皇女を生んだ紀子です。

堀河康胤の弟信孝も慶長期に一家を立て樋口家と称しました。信孝は権中納言まで昇り、その子信慶は祖母の姓中条を称し幕府に仕えて子孫は高家旗本となりました。

*21四条流庖丁式

~平安時代から始まるといわれる日本料理の流派で、藤原山蔭が光孝天皇の勅命により庖丁式(料理作法)の新式を定めたことに由来すると伝えられている。山蔭の庖丁式は、山蔭と先祖を同じくする藤原北家魚名流の藤原隆季を祖とする四条家に家職として伝えられる。

*22言継卿記

~戦国期の公家、山科言継の日記で、大永7年(1527)から天正4年(1576)の50年に渡って書かれているが散逸部分も多い。有職故実や芸能、戦国時代の政治状況を知るのに貴重な記録とされている。また言継は医療にも精通しており、彼が治療に携わった医療行為にに付いても詳細に記録されており、日本最古の医療記録とも言われている。

*23似絵(にせえ)

~鎌倉時代から室町時代までにかけて流行した大和絵系の肖像画を指す絵画用語で、人物などを像主に似せて描いたもので、写実性・記録性が強い。平安以前は自身の要望をあからさまに描くのをはばかる傾向があったが、平安末期以降は対象となる人物の特徴を捉える技法を用いるようになり、その技法は藤原隆信、その子信実によって大成され似絵としてのジャンルが確立した。その後、信実の家系は14世紀前半の豪信まで次々と似絵画家を輩出したが、その後は似絵的な写実的画法が広がり、発展的に消滅していった。

![]()

![]()