堂上公家の歴史と系譜シリーズ

【第3章 堂上公家の系譜(5)】

(1)藤原氏諸流

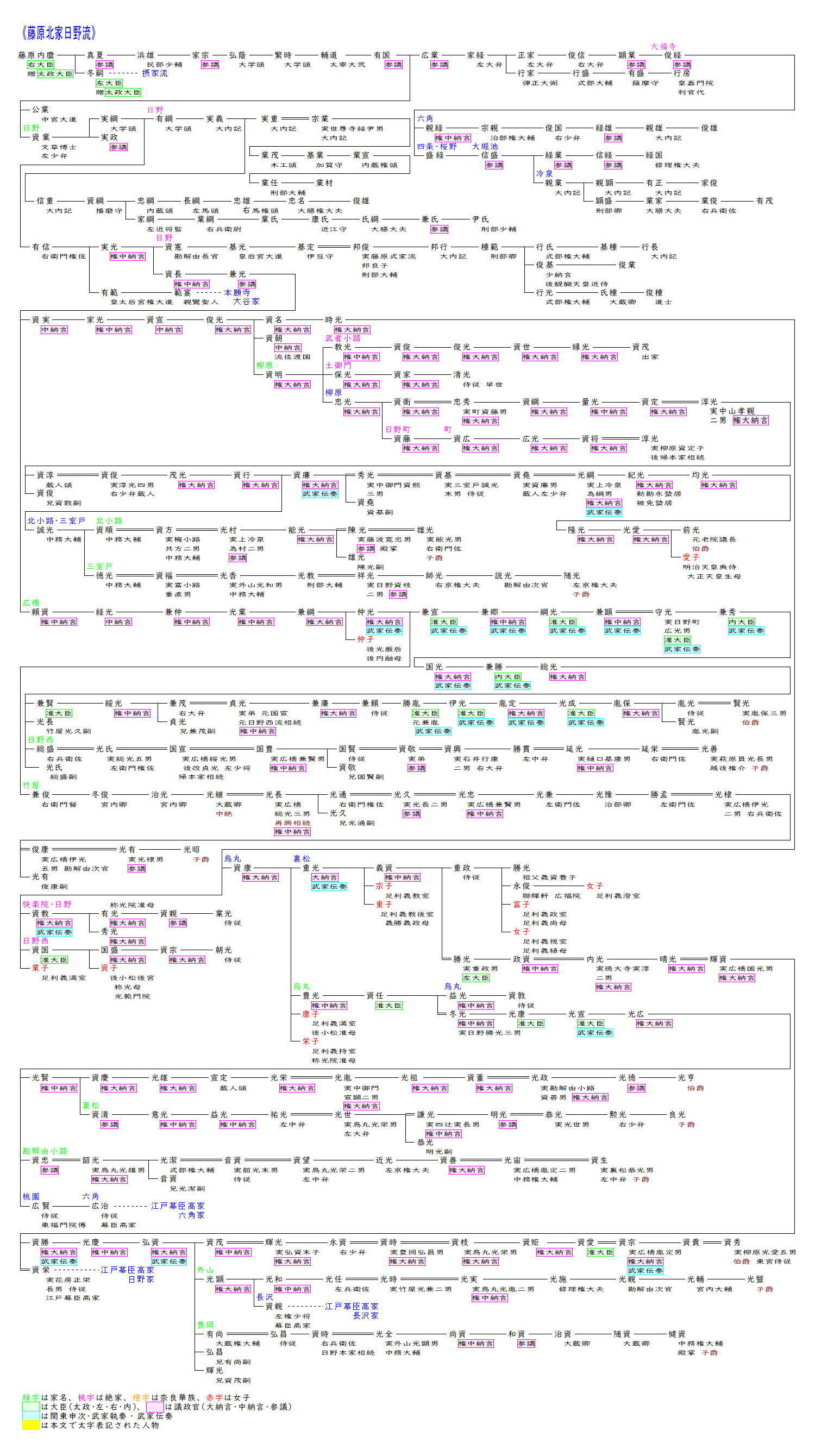

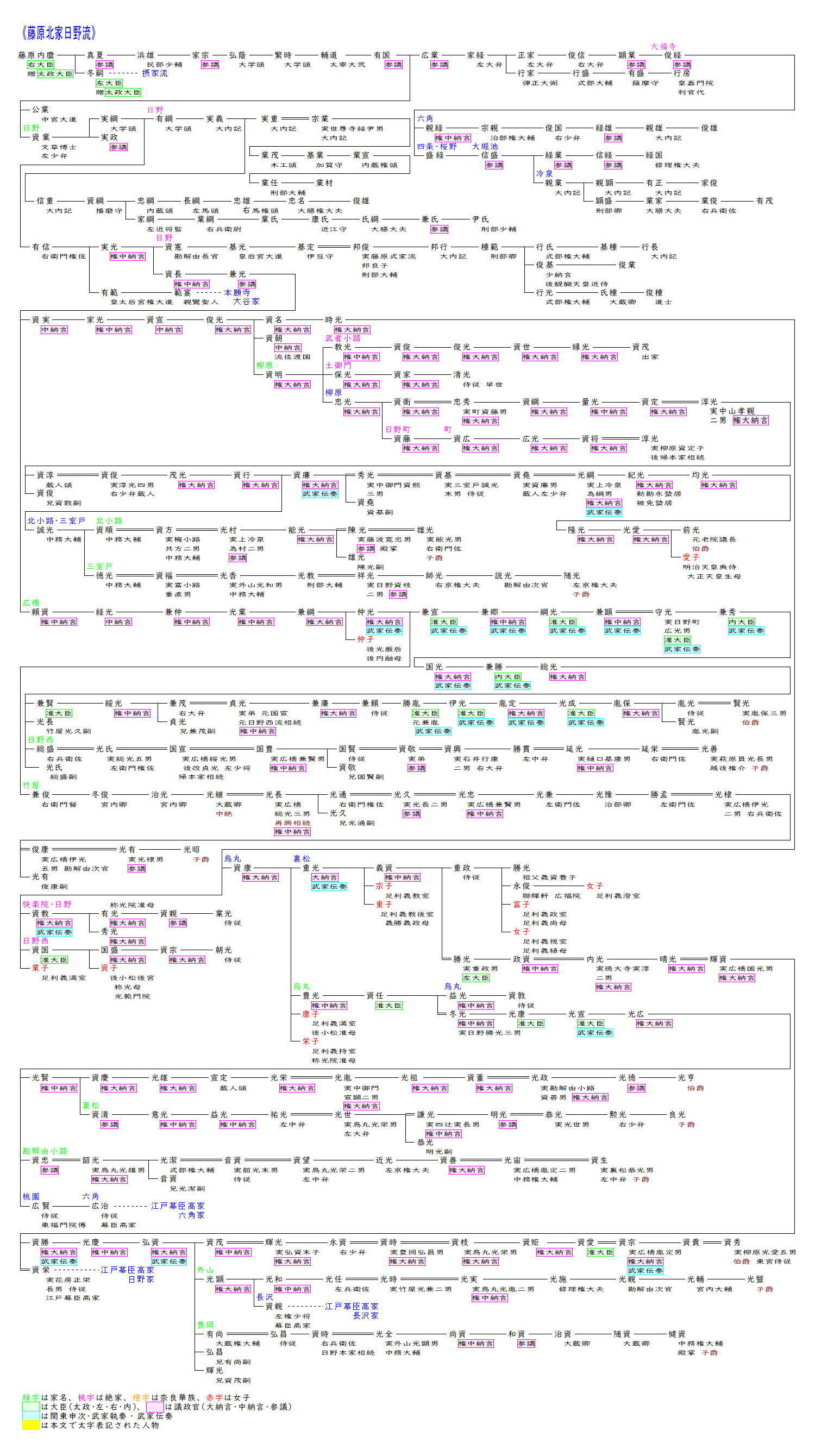

○藤原氏北家(96)

5.日野家(内麿流、内麿長男真夏の後)(12)

日野~家格:名家、家領:1153石余、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵

烏丸(からすまる)~家格:名家、家領:954石余、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵

勘解由小路(かでのこうじ)~家格:名家、新家、家領:130石、爵位:子爵

裏松~家格:名家、新家、家領:130石、爵位:子爵

〔日野西 大福寺 四条 快楽院〕

柳原(やなぎわら)~家格:名家、家領:202石余、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵

三室戸~家格:名家、新家、家領:130石、爵位:子爵

北小路~家格:名家、新家、家禄:30石3人扶持、爵位:子爵

〔武者小路 土御門 町(日野町)〕

広橋~家格:名家、家領:850石、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵

日野西~家格:名家、新家、家領:200石、爵位:子爵

竹屋~家格:名家、家領:180石、爵位:子爵

外山~家格:名家、新家、家禄:30石3人扶持、爵位:子爵

豊岡~家格:名家、新家、家禄:30石3人扶持、爵位:子爵

日野流は藤原北家内麻呂の長男で後の摂家流の祖たる冬嗣の兄である真夏に始まります。内麻呂は長男真夏を平城上皇の側近に、次男冬嗣を嵯峨天皇の側近としましたが、薬子の変で平城に忠誠を尽くした真夏は左遷され、政権の中枢からは排除されました。真夏の孫家宗が宇治郡日野に法界寺を建立、その子孫資業が法界寺薬師堂を建立し、その門流の氏寺としたことから、家名も日野と名乗るようになり、代々儒学を家業としました。

鎌倉時代の俊光ははじめて大納言に昇り、日野家嫡流の地位を確立しました。鎌倉末期には後醍醐天皇の側近として活躍した資朝・俊基などを輩出しましたが、日野家嫡流は持明院統に仕え、やがて資康の妹業子が足利三代将軍義満の室になって以降は日野家から将軍家の御台所を出すのが通例となり11代将軍義澄の時まで続きました。特に八代将軍義政の正室富子の兄勝光は家格以上の左大臣まで昇進し、「押大臣(おしのおとど)」と呼ばれるほど強い政治力を振るいました。勝光の後は息政資が家督となりましたが27歳で没し、継嗣がなかったので生前の契約により徳大寺実淳の次男内光が遺跡を継ぎ、その子晴光の嗣子である晴資も下向していた駿河において父に先立って早世し、その後の晴光の死により日野家は、断絶することとなりました。

しかし晴光の妻で晴資の母である春日局は13代将軍義輝の乳母であり、彼女の尽力により同じ日野流の広橋家から輝資を養子として迎え日野家は復活しました。輝資は晩年出家し唯心院と号した後は徳川家康の側近となり采地1030石を賜りました。その後、堂上公家としての日野家は輝資の長男資勝が継ぎ、輝資の外孫で旗本花房正栄(旧宇喜多家家臣の花房正成三男)の長男である資栄(すけよし)が祖父の養子となり徳川家から与えられた1030石の領地を本家より分知され、旗本日野家が誕生しました。

江戸期は資勝・弘資・資愛(なる)・資宗が武家伝奏に補され公武間の周旋に尽くしました。また日野家は代々和歌で知られ著名な歌人を輩出するとともに、平安時代以降江戸時代まで多くの日記を残しています。

日野弘資の次男光顕は後西上皇に院中祗候して累進し一家を立て外山(とやま)家を起こしました。幕末維新期の光輔は愛宕(おたぎ)通旭(てる)らとともに新政府の政治方針は宜しからずとして反政府陰謀計画を図り、同志21名とともに捕縛され自刃を命ぜられましたが、息子の光曁(ため)は許されて後に子爵に叙せられました。

また日野弘資の三男有尚(ありひさ)も一家創立を許され豊岡家を起こしました。有尚の後は弟弘昌が継ぎその子資時が日野宗家を相続したため、外山光顕の末男光全が相続しました。

有力庶家の一つ広橋家は鎌倉初期日野家の姉小路兼光の五男頼資を祖として創立しました。室町時代の兼宣の頃に広橋の称号が定着し、権中納言を先途としました。兼綱の娘仲子が後光厳天皇の後宮に入り後円融天皇の生母となり、兼宣・綱光・守光も後花園天皇以下三代の乳母となったため准大臣に昇進し、兼秀は内大臣に昇りました。江戸期には内大臣・准大臣を輩出し、また武家伝奏も勤め朝政に重きを成しました。

広橋家の支流としては竹屋家・日野西家を輩出しています。竹屋家は仲光の次男兼俊を祖として室町中期に創立されましたが天文年間に中絶し、江戸時代初期に広橋総光の次男光長が再興相続しました。日野西家は広橋総光の四男総盛を祖とし、室町時代に断絶した家名の再興を意図して創立しましたが、同様に再興された竹屋家が旧家の格を保ったのに対し、こちらは旧家の扱いとはなりませんでした。竹屋・日野西両家とも本流広橋家から養子を迎え家督相続し庶流家をなしました。

広橋に次ぐ庶家としては鎌倉末期に日野俊光の四男資明を祖として創設された柳原家があります。資衡・資定の跡を庶流の町家から迎え家督を継がせ、江戸期には議奏・武家伝奏を輩出しました。幕末には光愛(なる)が公武合体派の公卿として活躍し、娘愛(なる)子は明治天皇の典侍となり大正天皇の生母となりました。江戸期には三室戸家・北小路家の庶家を起こしました。三室戸家は柳原資行の三男誠(のぶ)光を祖とし、北小路家は三室戸誠光の次男徳光を祖とします。

室町時代に日野資康の三男豊光を祖として創立されたのが烏丸家です。豊光は足利将軍家の縁戚でその恩寵のもと累進し、後小松上皇の院執権を務め、二代資任は足利義政の養育に努め、その成長後は寵臣となり権勢を振るいました。江戸初期の光広は細川幽斎より古今伝授を受け、それ以来古今伝授は家伝として代々秘伝されました。光広の次男資忠は新家を起こし勘解由小路(かでのこうじ)家と号し、光賢の次男資清が新家を起こし裏松家と号しました。

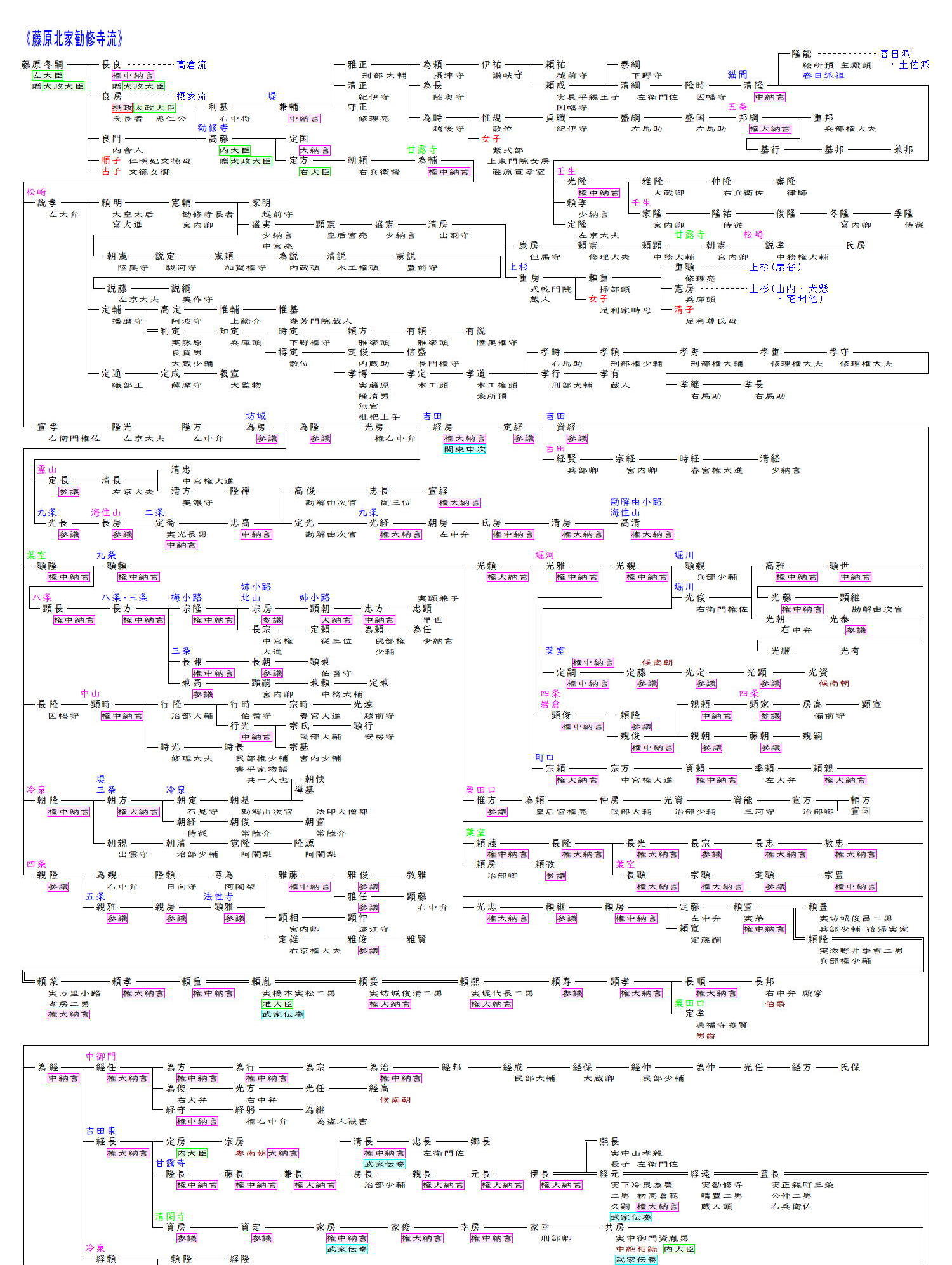

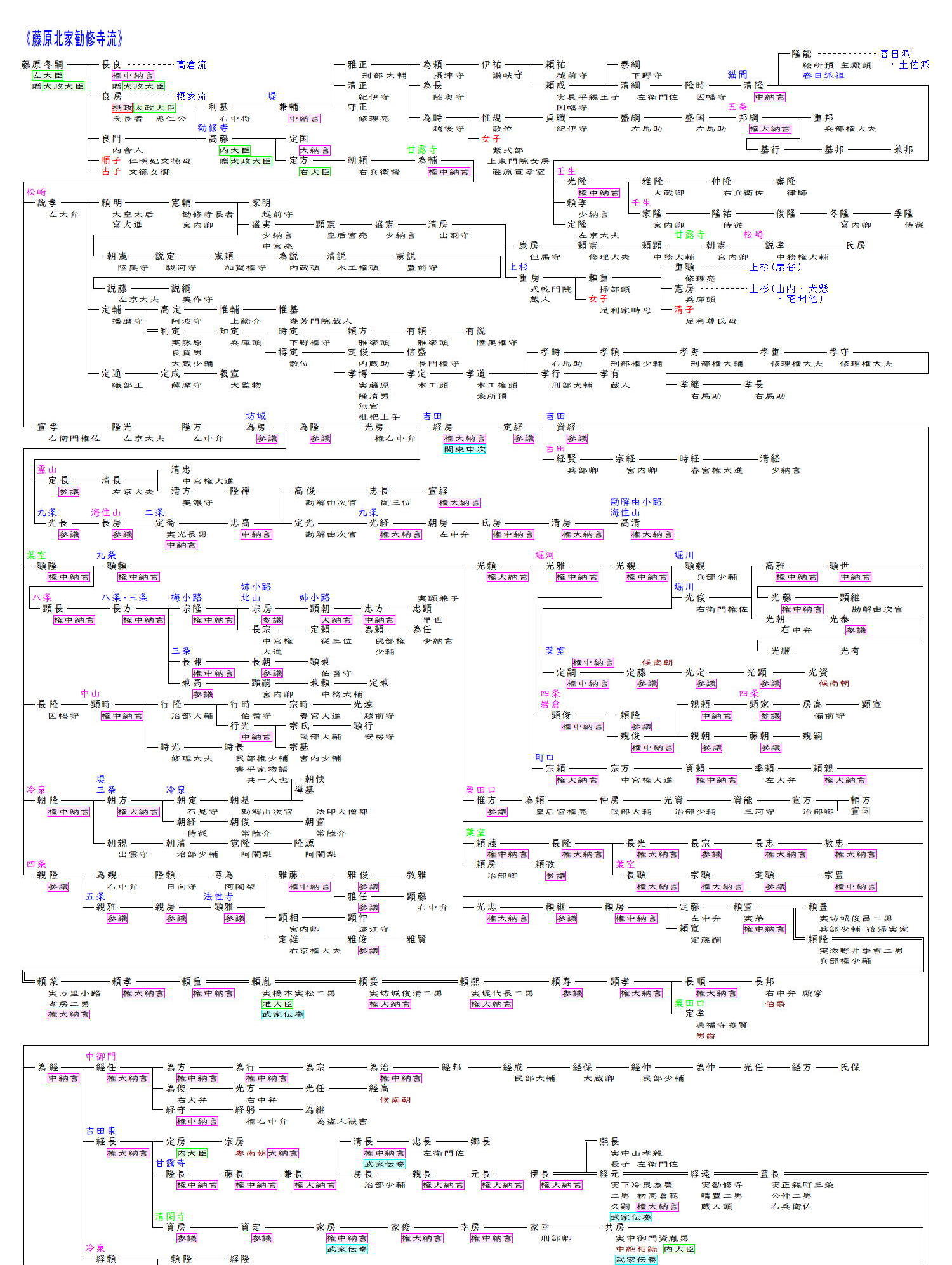

6.勧修寺(かじゅうじ)家(内麿二男冬嗣六男良門流)(13)

甘露寺(かんろじ)~家格:名家、家領:200石、家職:儒学・有職故実・雅楽(笛)、爵位:伯爵

堤(中川)~家格:名家、新家、家禄:30石3人扶持、爵位:子爵

〔松崎 吉田 海住山(うつやま) 中山 中御門 冷泉(れいぜい) 四条 五条 霊山(りょうぜん)〕

清閑寺~家格:名家、家領:180石、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵

池尻(いけがみ)~家格:名家、新家、家禄50石3人扶持、爵位:子爵

梅小路~家格:名家、新家、家禄50石3人扶持、爵位:子爵

勧修寺~家格:名家、家領:708石、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵

坊城(小川(こかわ)坊城)~家格:名家、家領:180石、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵

芝山~家格:名家、新家、家領:100石、爵位:子爵

穂波(海住山(うつやま))~家格:名家、新家、家禄:30石3人扶持、爵位:子爵

〔吉田 町(勧修寺町) 御庄(みしょう)〕

中御門~家格:名家、家領:200石、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵→侯爵

岡崎~家格:名家、新家、家禄:30石3人扶持、爵位:子爵

万里小路~家格:名家、家領:390石余、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵

葉室~家格:名家、家領:183石、家職:儒学・有職故実、爵位:伯爵

〔八条 粟田口 堀川 岩倉〕

<庶流> 〔壬生 五条〕

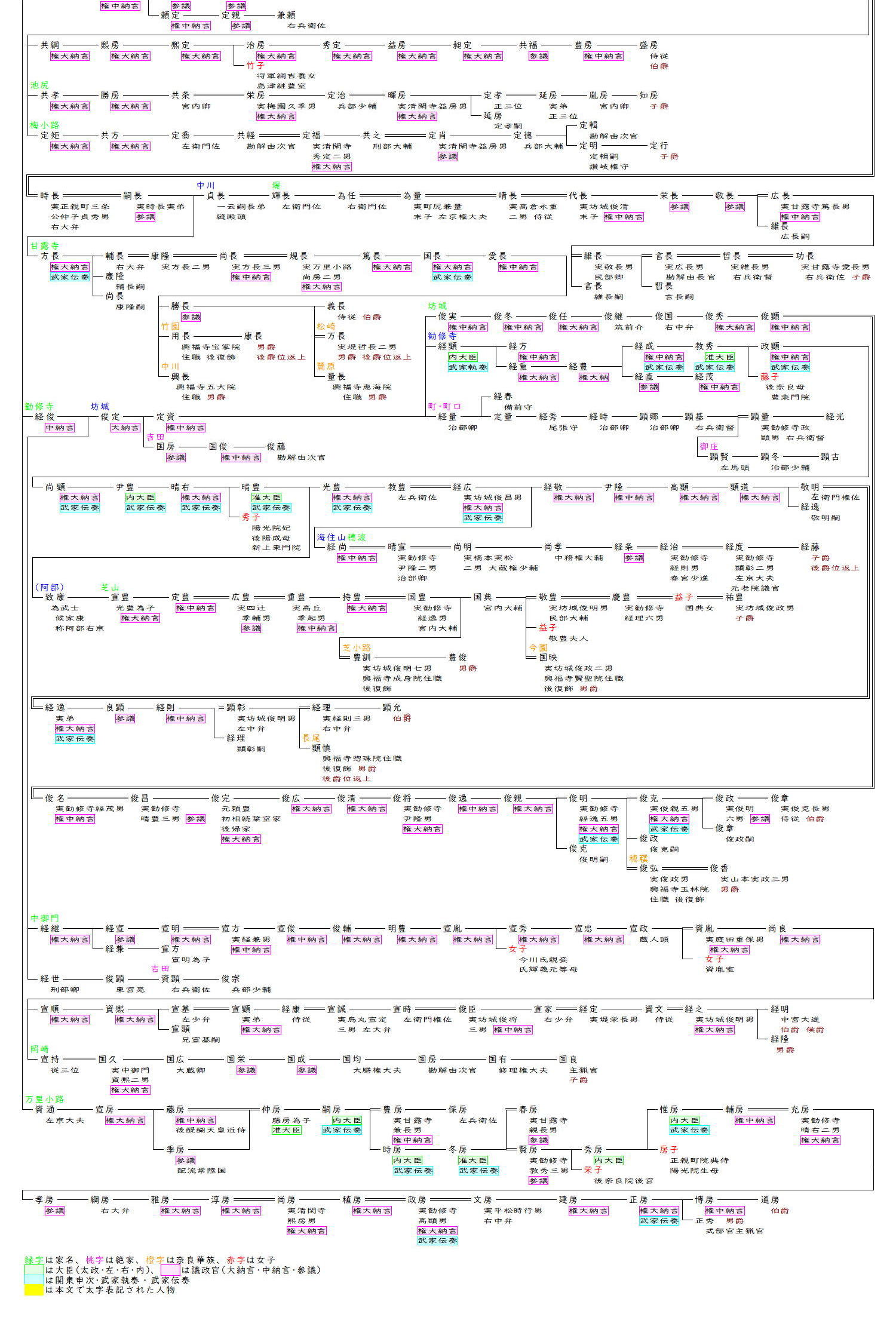

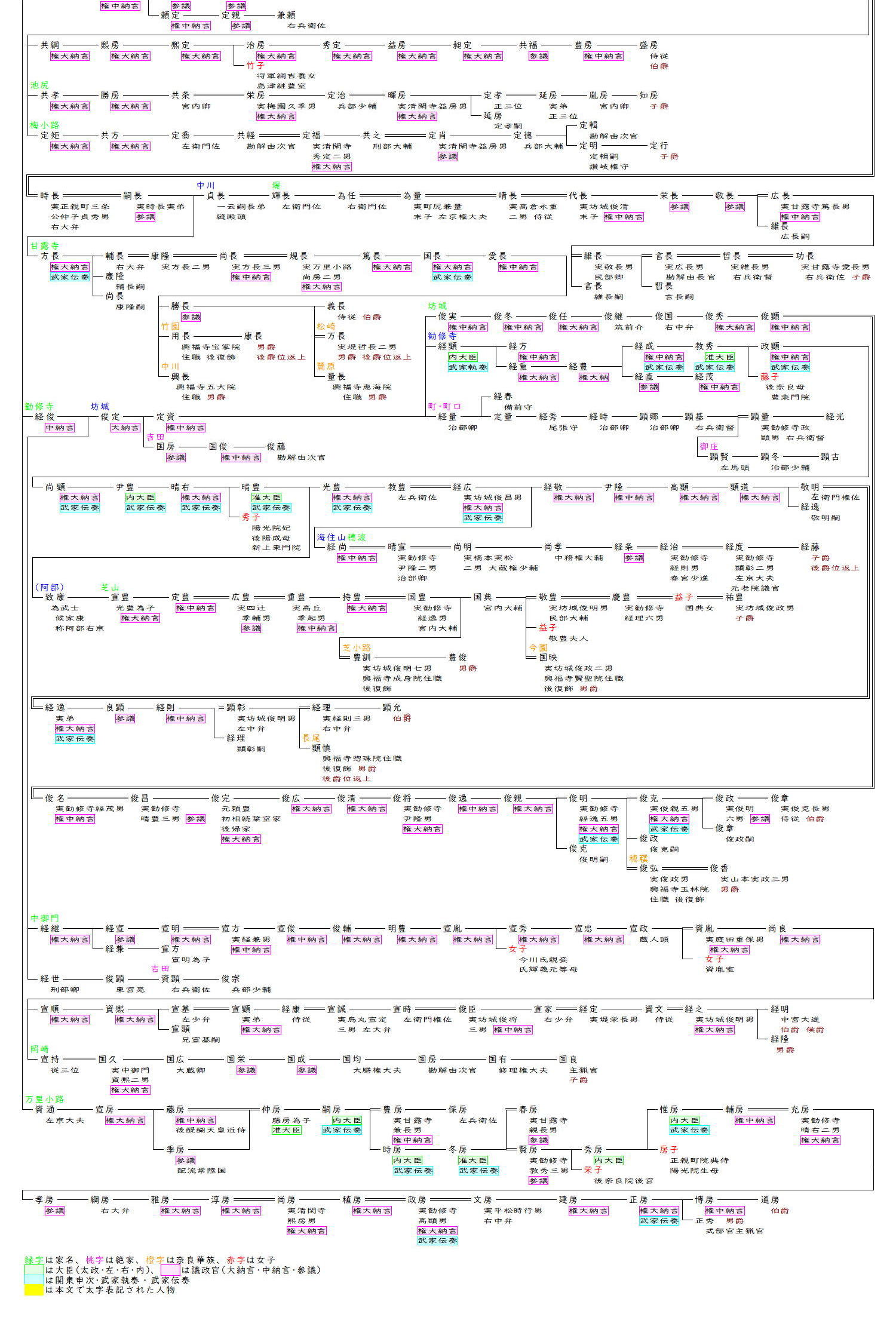

勧修寺(かじゅうじ)流は藤原冬嗣の六男良門の次男高藤を祖とします。高藤の娘胤子が入内し宇多天皇の女御となり醍醐天皇の生母となったことからこの系の繁栄は始まりました。勧修寺の称号も醍醐天皇が母后の追善のため胤子の兄弟である定方に命じて創建させ、のち勧修寺流の氏寺となった山科勧修寺*18に由来しています。高藤は内大臣、その子定方は右大臣に昇りましたが、以後しばらく振るわず、為房が白河院の側近として仕え摂関家の家司も努め家勢を回復しました。ちなみに定方の曾孫宣孝は紫式部(高藤の兄弟利基の子孫)の夫として知られており、二人の娘は歌人として知られる大弐三位賢子です。為房の後は数流に別れましたが、為隆流・顕隆流以外は鎌倉時代までに中絶し、為隆の子孫は勧修寺流の嫡流となり、顕隆の子孫は葉室と称しました。

為隆の孫吉田経房は源頼朝の信任を得て関東申次の役割を果たし、鎌倉末期の吉田定房は後醍醐天皇の側近として活躍し、その子宗房も南朝にて右大臣を努め重きをなしましたが、定房の弟隆長は京都に残り、その子藤長が先祖為輔が建立した甘露寺を家号とし勧修寺流の嫡流となりました。その後は養子相続もありながら明治まで続きました。この家は、朝廷の実務を担当していたので、室町以前では為房・経房・定房ら、室町時代は親長・元長、江戸時代も方長・輔長・尚長・篤長など多くの当主が日記を残しており、勧修寺流は庶家も含め「日記の家」とも言われています。

江戸時代初期に甘露寺家からわかれたのが堤家で、甘露寺嗣長の子(あるいは弟とも)貞長を祖とします。当初は中川と号していましたが、その子輝長の時に堤と改めました。

また上記の吉田定房・隆長らの弟である資房を祖とするのが清閑寺家です。資房は参議に昇り、以後資定・家房・家俊・幸房・家幸と続きましたが、室町後期に断絶し、約100年後の慶長5年(1600)に同流中御門家の資胤の子共房によって再興となり、後陽成天皇から後西天皇までの長きに渡って朝廷に仕え、清閑寺家としては異例の内大臣まで昇りました。また共房の次男共孝からは池尻(いけがみ)家、三男定矩からは梅小路家が分かれました。

吉田為経の弟経俊からは勧修寺家が別れ、資通からは万里小路(までのこうじ)家が分かれました。経俊の跡は俊定・定資と坊城と称しましたが、その跡は次男経顕が継ぎ光厳院の側近となり内大臣に昇り勧修寺と号しました。室町期から戦国期にかけて勧修寺家から2名の国母(教秀の娘藤子:後奈良生母、晴右(はれみぎ)の娘晴子:後陽成生母)を出したことから勧修寺家が勧修寺流の嫡流のごとくみられたこともありました。戦国期から江戸期にかけて、教秀・晴右が贈左大臣、尹豊が贈右大臣、晴(はれ)豊・光豊が贈内大臣となり、武家伝奏も多く輩出し勧修寺家の最盛期を呈しました。

勧修寺経広の次男経尚を祖とするのが穂波家です。経尚は初め海住山(うつやま)と号しました。海住山とは平安末期勧修寺流の祖為隆の孫九条光長の子で海住山寺*19二世となった長房(覚真)が号したもので、室町後期に断絶していました。しかし経尚は寛文年間に穂波と改め後に権中納言まで昇りました。

勧修寺光豊の猶子宣豊を祖とするのが芝山家です。宣豊は光豊の弟阿部致(おき)康の子で、父致康は徳川家康に仕えて武士となり大坂城代阿部正次の猶子となって阿部右京と称しました。宣豊は伯父光豊の猶子となって一家を創立し権大納言まで昇りました。芝山は勧修寺家の祖経顕が当初用いたものでした。

勧修寺経顕の兄俊実からは坊城家が分かれ、その後代々継承されましたが、室町中期に俊顕に子がなく勧修寺家から俊名を養子に迎えますが再び継嗣がなく一旦断絶となりました。その後60年ほどして再び勧修寺家から俊房(俊昌)を迎えて再興し以後明治まで続きました。

勧修寺・坊城家の祖坊城経俊の四男経継を祖とするのが中御門家です。孫の宣明は南朝・北朝の両朝に仕えますが、子がなく従弟の宣方が家督を継ぎました。室町中期の宣胤は学識豊かで応仁の乱による朝儀の荒廃を憂いその復興を志し、後進の指導にも当たりました。彼の娘が駿河の今川氏親に嫁ぎ、氏輝・義元の母となった寿桂尼です。寿桂尼の兄が宣秀で、彼のまとめた『宣秀卿御教書案』は当時の朝廷の政務の実態を知る貴重な史料となっています。幕末維新期の経之は義兄岩倉具視とともに国事に奔走し、討幕の密勅降下等に尽力し、王政復古後は議定・会計事務総督・造幣局掛等を歴任しました。

江戸初期に中御門家から分かれたのが岡崎家です。岡崎家は中御門尚良の次男宣持を祖とし、権大納言を先途としました。

吉田為経(甘露寺)・坊城経俊(勧修寺)の弟資通を祖とするのが万里小路(までのこうじ)家です。資通の子宣房は後醍醐天皇の親政下で重用され、吉田定房・北畠親房とともに「後三房」*20と呼ばれました。宣房の子藤房・季房は後醍醐天皇の近臣として活躍し、元弘の変の際には常陸・下総に配流となりました。藤房は建武の新政府に出仕しましたが出家したため、季房の子仲房が家督を継ぎ、北朝に仕えました。仲房の孫時房は内大臣に昇り、その子冬房も准大臣に昇進しましたが、子がなく甘露寺家から春房を養子に迎えますが、にわかに出奔出家してしまい、一族の協議の結果勧修寺家から賢房を養子に迎えました。賢房は事件を起こし一時勅勘を蒙りましたが、六年後に勅免を得、その後賢房の娘栄子(正親町生母)・秀房の娘房子(陽光院誠仁親王生母)と二代にわたり天皇の外祖父となり、嗣房・時房・秀房・惟房が内大臣、仲房・冬房が准大臣となり、武家伝奏・議奏も輩出し、家運は隆盛を極めました。幕末の正房は条約勅許と将軍継嗣問題に奔走し、博房は尊攘派公家として活動し、通房は戊辰戦争で大総督参謀を務めるなど代々活躍しました。

最後に坊城参議為房の次男顕隆を祖とする葉室家です。顕隆は父為房より家嫡とされ兄為隆より官位昇進が早く権中納言まで昇りました。顕隆は白河法皇の近臣として信任を得、「夜の関白」と称されるほどの権勢を誇りました。しかし顕隆の死後は勧修寺家伝来の所領や家伝の文書類を多く伝領した為隆の流れが嫡流となっていきました。顕隆の孫光頼は平氏政権樹立に尽力し、光頼には光雅・宗頼の二子がいましたが、光雅の系統は南北朝時代頃に断絶し、宗頼流は頼親が伏見院政の執権を勤め、光忠は将軍足利義材に寵用されるも、明応の政変で殺害されました。その曾孫定藤が天正8年(1580)に没すると養子相続が続きましたが、教忠・頼孝・頼要は従一位に昇り、頼胤は准大臣に昇り武家伝奏に補されました。

*18勧修寺(かじゅうじ)

~京都市山科区にある真言宗山階派の大本山の寺院。醍醐天皇が若くして死去した生母藤原胤子(内大臣高藤の女)の追善のため、胤子の祖父に当たる宮道弥益(みやじいやます)の邸宅跡を寺に改め、胤子の同母兄弟の藤原定方に命じて造立させた。代々法親王が入寺する宮門跡寺院として栄えたが、文明2年(1470)に応仁の乱の大火で焼失して衰退したが、江戸時代に徳川氏と皇室の援助で復興した。

*19海住山寺(かいじゅうせんじ)

~京都市木津川市にある真言宗智山派の寺院。寺伝では天平7年(735)聖武天皇の勅願により良弁(奈良東大寺の初代別当)を開山として藤尾山観音寺という名前で開創したという。その後、保延3年(1137)に全山焼失し、70年余の間再建されなかったが、承元2年(1208)貞慶によって中興され、観音寺から海住山寺に改められた。貞慶の後は覚真(勧修寺流・藤原長房)が継ぎ、室町時代には塔頭58坊を数えたが、豊臣秀吉の太閤検地にて痛手を受け、現在の本堂を中心に整備統一された。

*20後三房

~鎌倉末期から南北朝にかけて後宇多天皇や後醍醐天皇の側近として活躍した北畠親房・万里小路宣房・吉田定房の3人を指し、平安時代の白河天皇に仕えた三人の賢臣(藤原伊房・大江匡房・藤原為房)が(前の)三房と称されたことにちなんで命名された。この三人は元々後宇多天皇に仕え、後宇多が重きを置いていた訴訟関係において重用された。後醍醐に対しては常に彼のやり方に賛同していたわけではなく、批判や諌言を加えていた。しかし諌言を許し耳を傾ける後醍醐に三房を忠誠を誓い、親房と定房は南朝の一員として後醍醐を支えていた。(宣房は建武の乱中に出家し、以後の動向は不明)

![]()

![]()