堂上公家の歴史と系譜シリーズ

【第3章 堂上公家の系譜(4)】

(1)藤原氏諸流

○藤原氏北家(96)

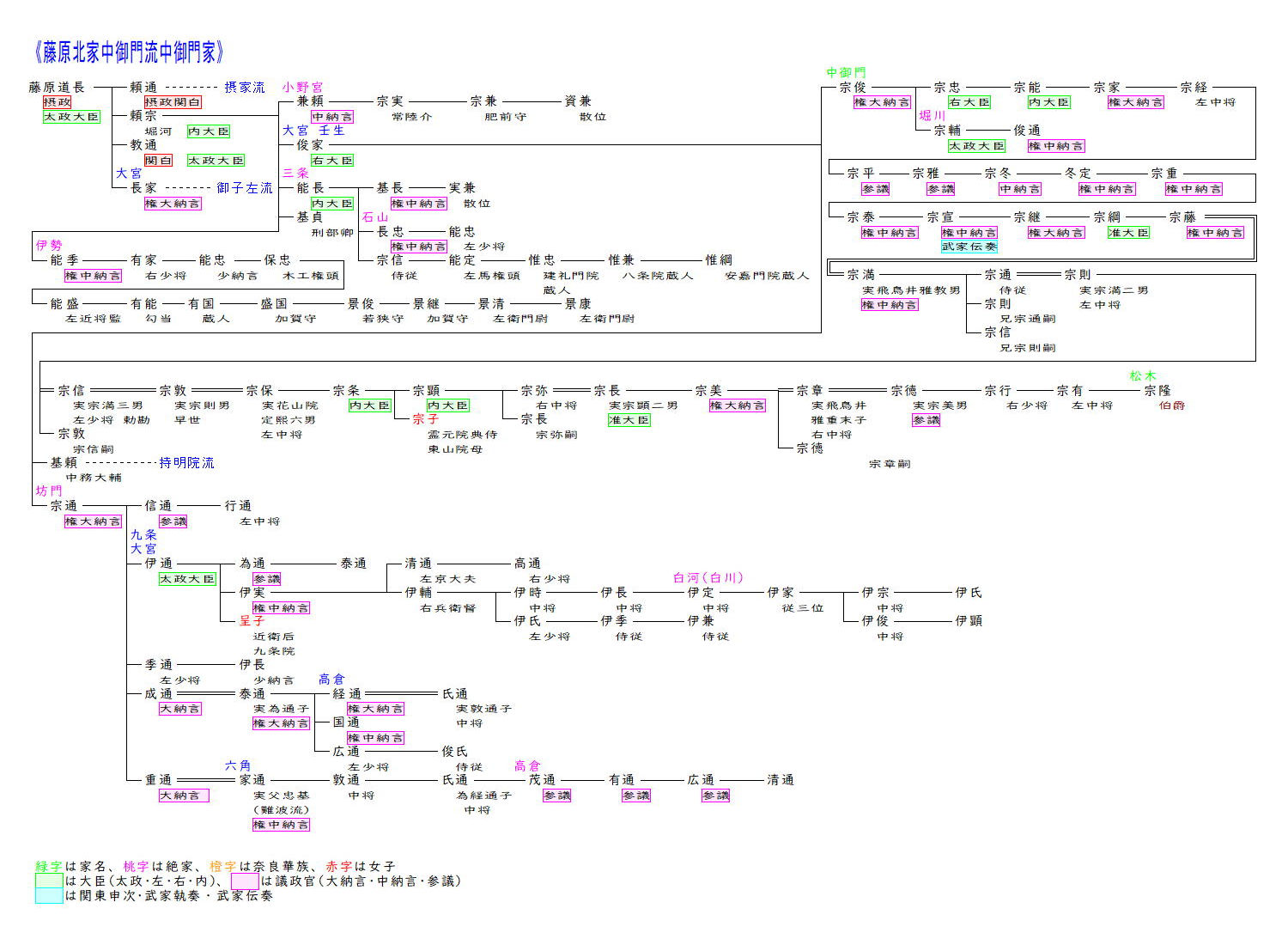

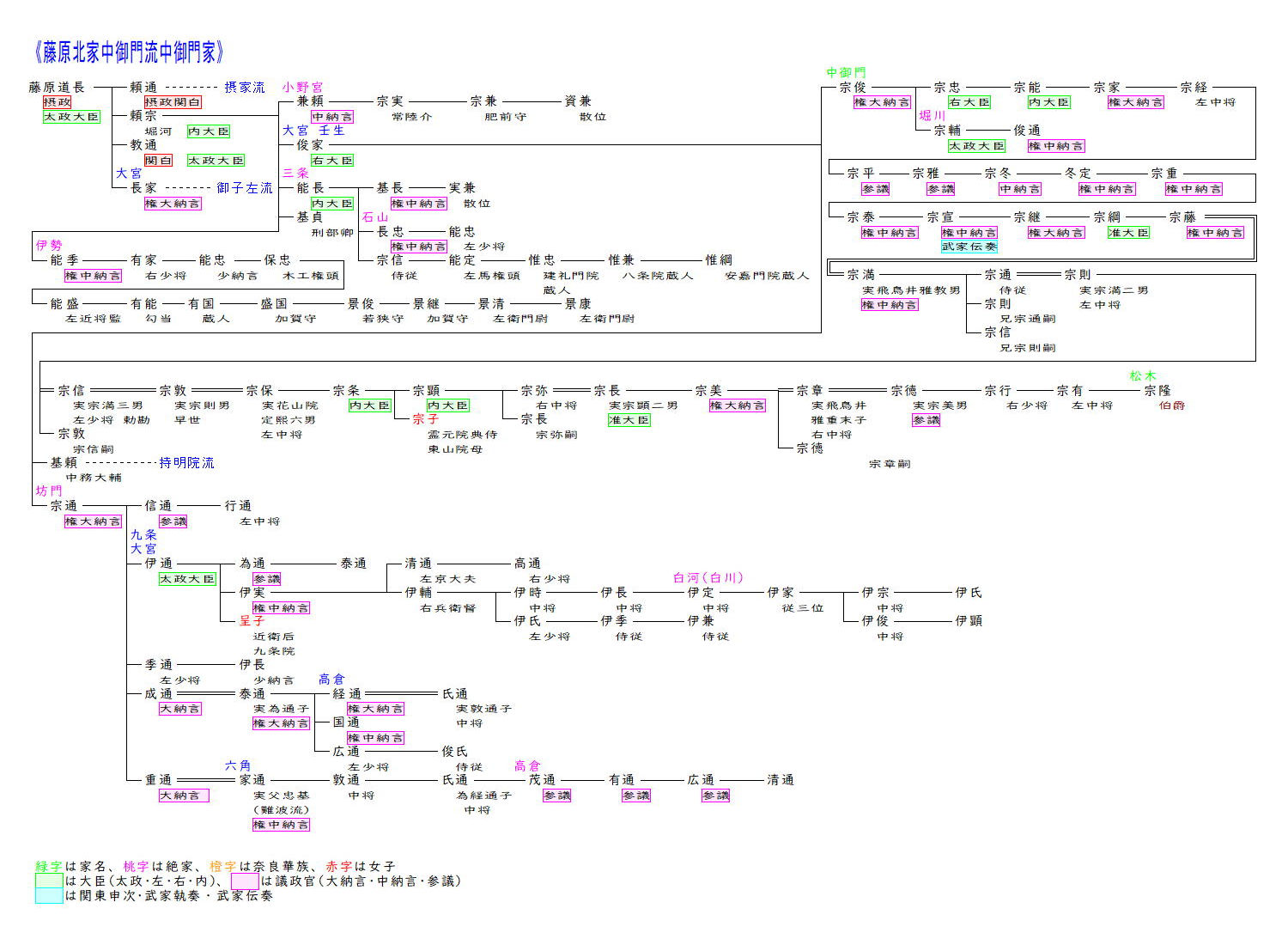

4.中御門(なかみかど)家(道長三男頼宗流)(13)

1)中御門流

中御門(松木(まつき))~家格:羽林家、家領:341石余、家職:有職故実・雅楽(笙)、爵位:伯爵

〔坊門(ぼうもん) 高倉 白川 堀川〕

<庶流> 〔小野宮 三条 石山〕

中御門流は藤原道長の次男頼宗を祖とします。道長には妻が二人おり、左大臣源雅信(宇多源氏)の娘倫子所生の子たちは摂関となった頼通・教通、天皇妃等になった彰子(一条中宮)・妍子(三条皇后)・威子(後一条皇后)など勢威を振るったのに対し、左大臣源高明(醍醐源氏)の娘明子所生の子らは頼宗は右大臣まで昇ったものの倫子所生の子らに比べると昇進が遅かく、娘が入内することもありませんでした。

これは源雅信が現職大臣であったのに対し、源高明はかつての権力者とはいえすでに故人であり、安和の変で流罪となった人物であることから、倫子が嫡妻、明子が妾妻と見なされていたためでした。

そのため四男能信は道長の嫡男頼通と口論に及んで道長に叱責を受けたり、摂関家を外戚としない即位前の後三条天皇を庇護するなど、頼通・教通等とは対立する立場にいましたが、兄の次男頼宗は頼通等と協調し右大臣にまで昇進しました。

頼宗の長男兼頼は御小野宮右大臣実資の猶子となって小野宮(おののみや)を称しましたが、曾孫の代、平安時代末期に絶家となりました。次男俊家は右大臣まで昇り、この子孫が中御門流の嫡流中御門家となります。

四男能長は叔父能信の養子となり三条と称し。能信養女茂子が白河天皇の生母であったことから太政大臣が贈られましたが、孫の代で絶家となりました。能長の三男長忠の系も絶家となりました。五男能季の系は伊勢と称し、南北朝時代に及びましたが、景康を最後に絶家しました。

俊家の子からは、長男宗俊・四男基頼・五男宗通の系が続き、基頼の子孫から一条・持明院・園の諸家が分流しました。宗通は坊門と号して権大納言に昇り、白河院別当となり近臣として権勢を振るいました。(中関白道隆流にも坊門家があるが別流) この子孫は五流に別れ九条・坊門・高倉・白河家を出しますが、いずれも南北朝期までに絶家となりました。宗通の次男伊通(これみち)は天皇の心得を説いた意見書である『大槐秘抄(たいかいひしょう)』*11の著者としても知られ、太政大臣にまで昇りました。伊通の娘呈子は摂関家の忠通の養女として入内し近衛天皇の中宮となりました。

中御門の称は宗俊の子宗忠の時からで、その邸中御門富小路邸に因みます。宗忠は叔母の全子(関白師実の北政所で忠実の生母)の後援等もあり急速な官位の昇進を遂げ、保延2年(1136)には右大臣となります。また源俊明・藤原通俊等に教えを受け有職家として名を高め、その日記『中右記(ちゅうゆうき)』*12は後世故実典礼の典拠として重用されました。

宗忠の子宗能は内大臣に昇りましたが、その後は南北朝期までおおむね権中納言か参議にとどまり、宗宣の代には中御門の称を松木としています。これは勧修寺流にも同名の家があり、そちらの方が当時は朝廷で重きをなしていたため、繁雑を避けるための対処であったとされています。宗宣の次の宗継の代には260年ぶりに権大納言となり、その子宗綱は将軍足利義稙の信任を受け従一位准大臣となりました。その後は養子相続が続いたものの宗条の時に娘宗子が霊元天皇の後宮に入り東山天皇の生母となったため、宗条・その子宗顕は内大臣、宗顕の子宗長も准大臣に推任されました。

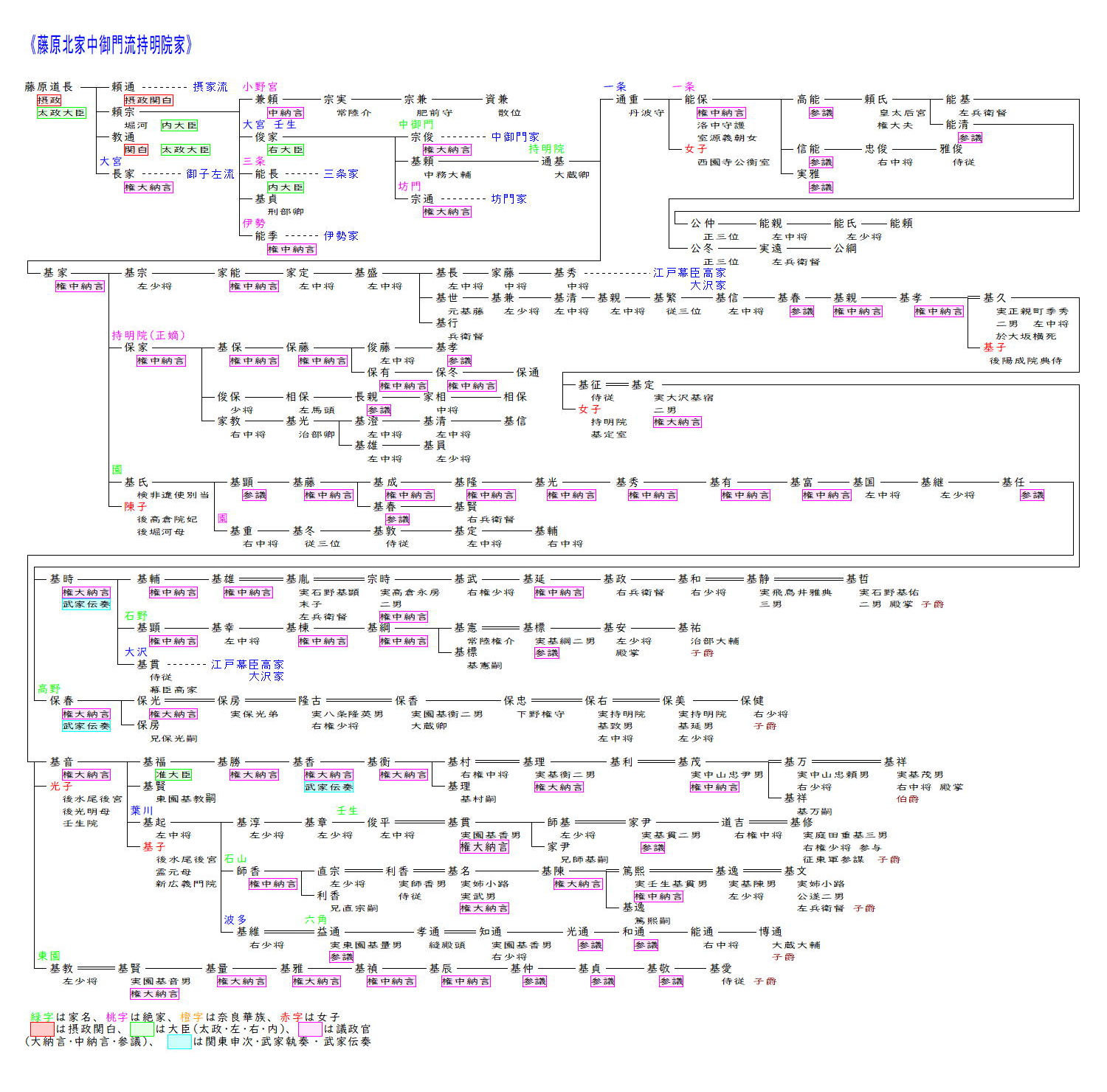

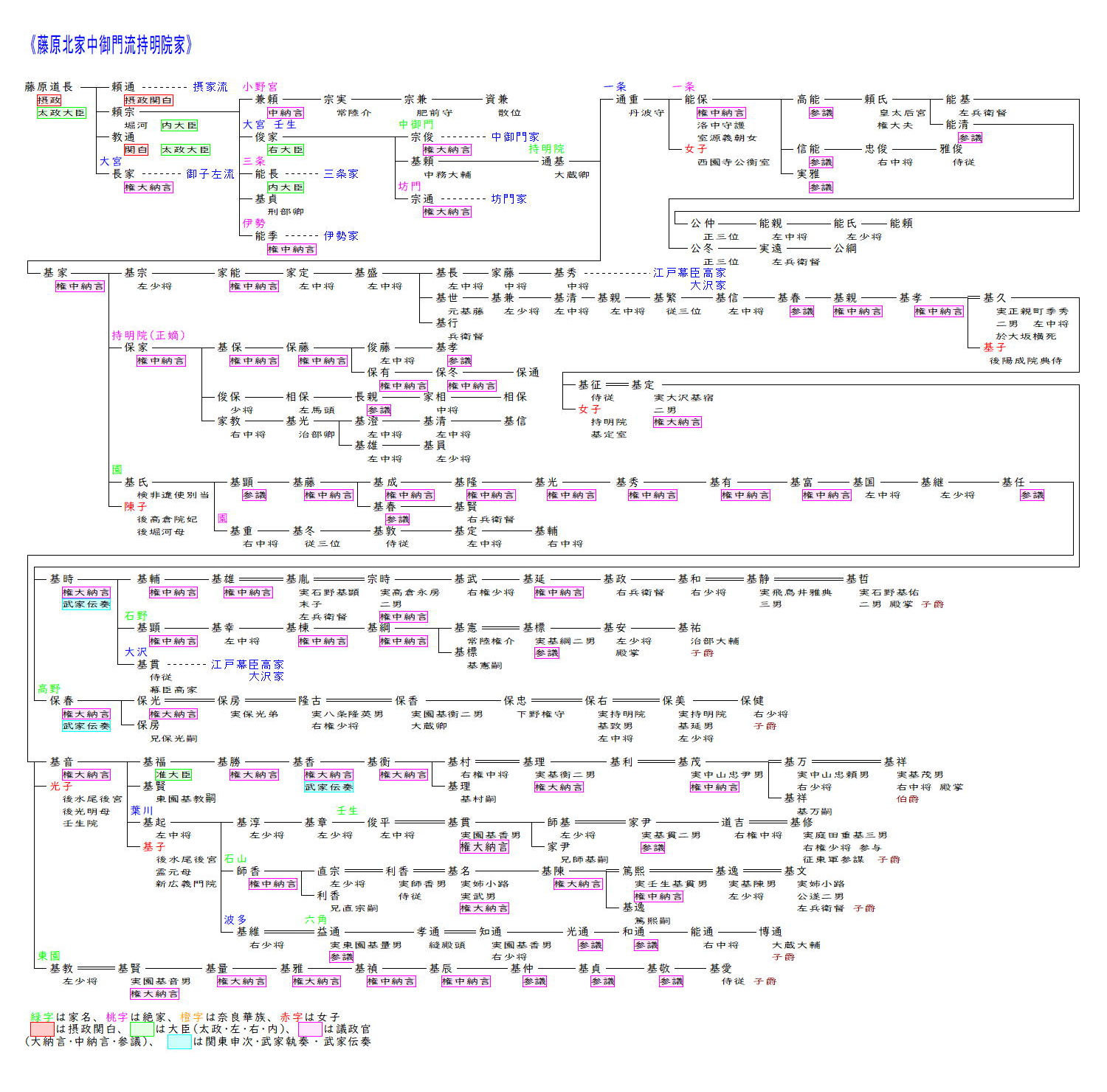

2)持明院流

持明院~家格:羽林家、家領:200石、家職:有職故実・能書・神楽、爵位:子爵

石野(いわの)~家格:羽林家、新家、家禄:30石3人扶持、爵位:子爵

高野~家格:羽林家、新家、家領:150石、家職:有職故実・神楽、爵位:子爵

園~家格:羽林家、家領:186石余、家職:有職故実・雅楽(琵琶)、爵位:伯爵

壬生(みぶ)(葉川)~家格:羽林家、新家、家職:有職故実・雅楽(琵琶)、爵位:子爵→伯爵

石山~家格:羽林家、新家、家職:有職故実・能書、爵位:子爵

六角(波多)~家格:羽林家、新家、家禄:30石3人扶持、爵位:子爵

東園~家格:羽林家、新家、家領:180石、家職:有職故実・雅楽(琵琶)、爵位:子爵

〔一条〕

持明院流は藤原俊家の四男基頼を祖としています。持明院の称は基頼が邸内に持仏堂を建立し持明院と称したことに因みます。基頼の孫の代に通重・基家の二流に別れ、通重は一条と称しましたが早世し、通重の子能保は源義朝の娘で頼朝の同母姉妹である坊門姫を妻としており、源頼朝が台頭すると妻の縁によって全幅の信頼を寄せられ権中納言まで異例の栄進を遂げ、京都守護も務めました。また九条良経(兼実の子)や西園寺公経に娘を嫁がせるなど朝廷・幕府双方に広い人脈を築きました。(ちなみに鎌倉幕府四代将軍九条頼経は能保と坊門姫の曾孫)その息子から三人の参議を輩出するなどしたが、源氏将軍の断絶後は後鳥羽上皇の近臣としての立場を強め、承久の乱では後鳥羽上皇の挙兵計画に加担した能保の子信能・尊長らが粛正され、嫡流筋の頼氏の系統が唯一残りましたが急速に衰退し、鎌倉時代末頃までに断絶しました。

早世した通重に代わって持明院家を継いだのは弟の基家で権中納言まで昇り、娘陳子(北白川院)が高倉天皇の子守貞親王(後高倉院)の妃となり後堀河天皇の生母となりました。後堀河天皇は譲位後、この持明院殿を居所とし、のち後深草上皇も持明院殿を居所としたため、この系統を持明院統と称しました。

基家の子で陳子の兄弟には、基宗・保家・基氏がいて、基宗の後が持明院家、基氏の後が園家となります。本来は基宗が嫡家ですが、基宗が従三位で終わったのに対し、保家は権中納言まで昇り、その子孫も繁栄したため嫡庶逆転することとなり、ことに基保流は代々権中納言に昇り持明院家の正嫡となりました。

しかし保家流は室町初期には絶家となり、基宗流のみが残りました。戦国時代の基春は書を能くし世尊寺流*13の門人でしたが、世尊寺家が断絶したので世尊寺流を相承することになり、基春は持明院流の祖となりました。基春の孫基孝は嗣子が無く、正親町家より基久が養子となりましたが、基久とその子基従は大坂の陣で豊臣方に付き戦死を遂げたため、持明院家は断絶状態となりました。

そこで基孝の娘で後陽成天皇の典侍となった基子(長橋局)の願いにより、持明院家の庶流で江戸幕府高家を務めた大沢基宿の次男基定を養子として家名を存続させました。しかも基定は家例として初めて権大納言に昇り、以後それが持明院家の家格となりました。

持明院基定の三男保春は一家を起こし高野と称しました。保春は権大納言に昇り13年間に亘り武家伝奏を勤めその子保光も権大納言に昇りましたが、その後は養子が多くおおむね四位に留まりました。

また持明院基時の次男基顕は後西院により新家取立となり石野(いわの)と号し権中納言まで昇りました。石野家は以後基棟・基綱も権中納言まで昇りました。

一方、園家を起こした基氏は姉陳子の庇護もあって急速な昇進を遂げ20歳そこそこで正三位に昇りましたが、いかなる事情か24歳の時に出家してしまいました。しかし子基顕が家督を継ぎその子基藤が権中納言となりこれが園家の家例となりました。戦国時代の基有・基富・基国の三代は家領の支配のためしばしば加賀に下向していました。基任の娘光子は後水尾天皇の後宮に入り後光明天皇の母となり、また光子の弟基音の娘基子も後水尾天皇の後宮に入り霊元天皇の母となっており、二代の天皇の外戚として基音は権大納言に昇り,基子の兄基福(よし)は園家としては初例の准大臣に推任され、以後は権大納言が園家の家例となりました。

また基任の次男基教は東園家を、基音の四男基起は壬生(初め葉川)家を起こしました。東園基量(かず)は有職家として知られ、幕末の基敬(ゆき)は尊攘派の堂上公家として国事に奔走しました。壬生家も幕末の基修(おさ)は尊攘派の堂上として国事に奔走し八月十八日の政変*14で三条実美等とともに長州へ下った七卿のひとりでした。

壬生家からは基起の次男師香(もろか)が石山家を、三男基維が六角(初め波多)家を起こしました。

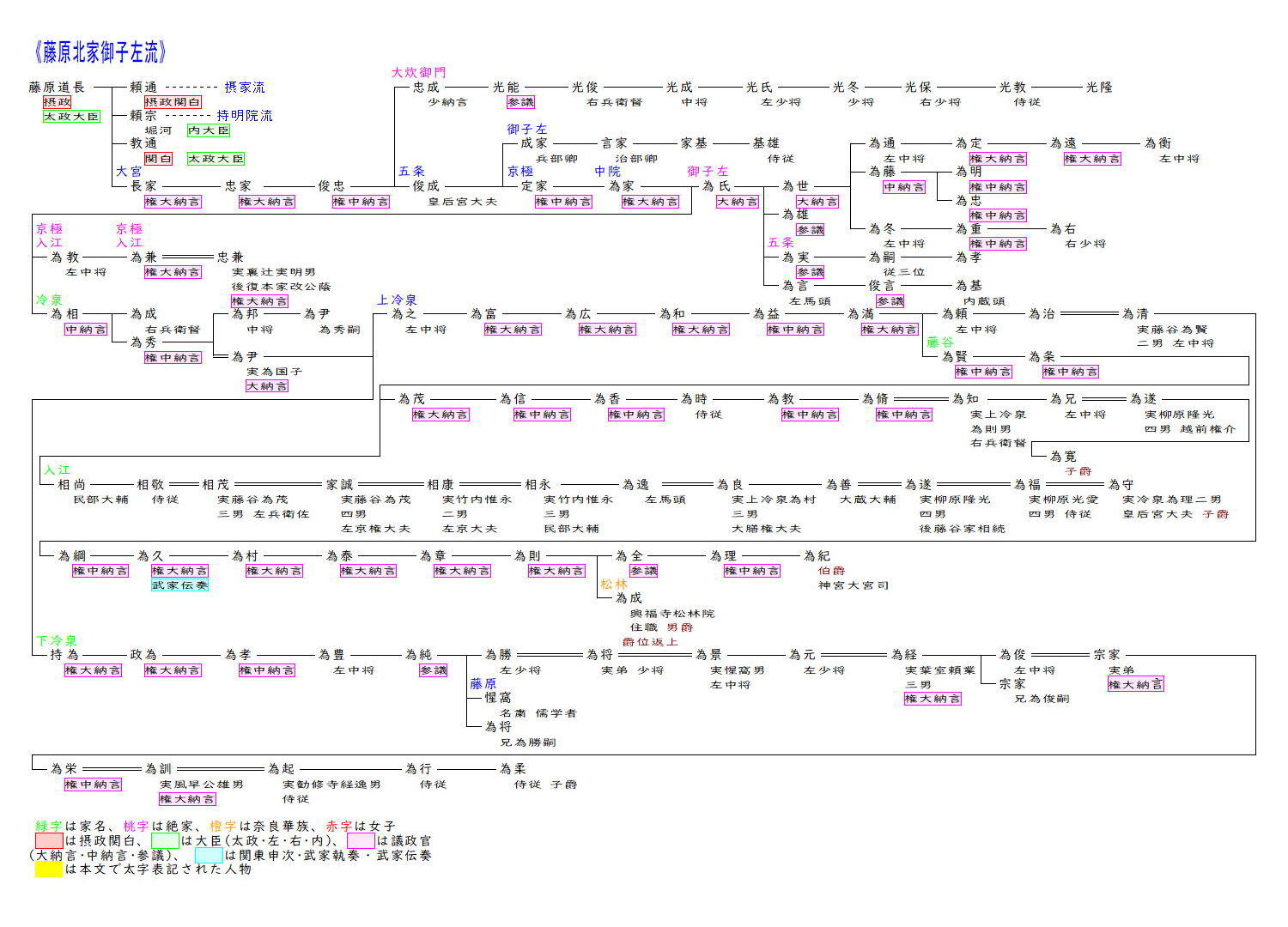

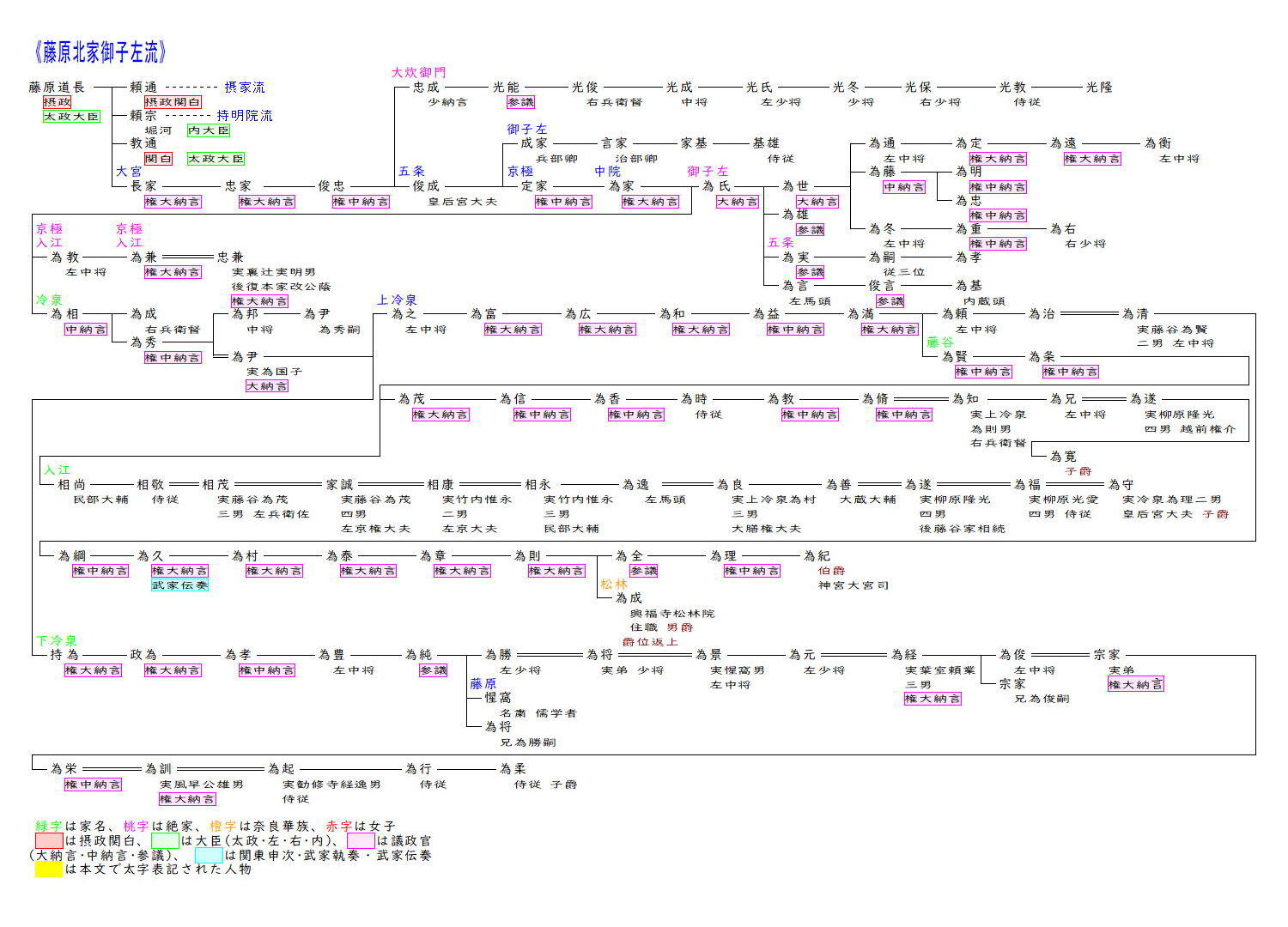

3)御子左流

冷泉(れいぜい)(上)~家格:羽林家、家領:300石、家職:和歌・有職故実、爵位:伯爵

藤谷(ふじたに・ふじがやつ)~家格:羽林家、新家、家領:200石、家職:和歌・有職故実、爵位:子爵

入江~家格:羽林家、新家、家禄:30石3人扶持、家職:和歌・有職故実、爵位:子爵

冷泉(下)~家格:羽林家、家領:150石、家職:和歌・有職故実、爵位:子爵

〔御子左(みこひだり) 大炊御門〕〔五条 京極〕

御子左流は藤原道長の六男権大納言長家を祖とします・母は醍醐天皇の皇子盛明親王の娘で、その縁から同親王の弟兼明親王の御子左の邸宅を譲り受けたことから、長家流を御子左流と称します。(兼明親王は醍醐天皇の御子で左大臣ということに因む。)

この流は、長家、その子忠家、孫俊忠と和歌を能くし、俊忠の子として幼少より和歌を学んで育ち、『千載和歌集』撰者を務めるなど歌道師範家の地位を確立したのが俊成でした。その子定家は『新古今和歌集』の撰者となり、多くの歌学書を著述し、『伊勢物語』『源氏物語』などの古典の書写注釈にも携わりました。またその子為家も『続後撰和歌集』『続古今和歌集』を撰進し、この三代の活躍により御子左流はその後長く歌壇に君臨しました。

為家の長男為氏は御子左流の嫡流二条家の祖となり、歌道家の後継者として成長しましたが、異母弟為相(すけ)(冷泉家)の成長とともに父との間柄が悪化し、為家の死後は二条家と冷泉家の対立抗争を生みました。また大覚寺統に用いられた二条家と持明院統に用いられた京極家との対立も生み、歌風だけでなく勅撰和歌集*15の撰進を巡り争いました。

建武の新政後は二条家は冷遇されましたが、観応の擾乱以後は二条家の伝統的な歌風が尊重され、『新千載和歌集』など三勅撰集が二条家の一族によって撰進されましたが、その後力を弱め、南北朝末期には断絶しました。

為家の次男為教は京極家を起こしましたが、和歌の家としての京極派はその子為兼によって生まれました。保守的な二条派に対し実感を尊び斬新な歌風を生み出した京極派は当時の歌壇に新鮮味を生み出しましたが、二条派からの強い非難も浴びました。為兼は二度の配流で失脚し、その後継者と目されていた養子忠兼(正親町実明の子)も公蔭と名を改めて実家正親町家に戻ったため、京極家も断絶となりました。

二条家・京極家が断絶したため、御子左流は為家の四男為相を祖とする冷泉家が受け継ぐことになりました。為相は為家晩年の子(母は『十六夜日記』*16で知られる阿仏尼)で所領・文書の相続で兄為氏(二条家)と対立し、二条家との訴訟に発展しました。また二条家と対立していた京極家との連携をもたらしました。

室町期には冷泉家が歌壇の中心となり、為尹は権大納言に昇り、これ以後冷泉家の極官となります。為尹は家領を嫡男為之と次男持為に譲り、以後冷泉家は二流に分かれます。いずれも冷泉を家名としますが、前者を上冷泉家、後者を下冷泉家と称しました。上冷泉家は戦国時代たびたび地方に下向しました。為満は天正13年(1585)勅勘を蒙り15年間在国しました。そのため為満は中山親綱の次男為親を養子に迎えましたが、慶長5年(1600)徳川家康の執奏により勅勘宥免となり京都に戻ったため、為親は冷泉家の別家(のち今城家)を起こし、為満の長男為頼が上冷泉家を継承し、次男為賢(かた)は藤谷(ふじたに)家を起こし、為賢の子為条の次男相尚(すけひさ)は入江家を起こしました。昭和天皇の侍従長として知られる入江相政(すけまさ)氏はその子孫になります。その後、為綱・為久・為村の努力によって歌壇における冷泉家の地位を不動のものとしました。明治維新以降も上冷泉家は京都に住み続け江戸期に立てられた住宅や御文庫と呼ばれる蔵を今に伝えています。

一方、下冷泉家の持為は将軍足利義持の偏諱を賜り後小松上皇からも目をかけられていましたが、将軍義教には忌避され、義教の死後歌壇に復帰し、和歌宗匠家としての地位を確固たるものにし、その子政為も代表的歌人として知られました。その後は所領のある播磨に在国することが多くなり、為純・為勝父子は羽柴秀吉の中国攻めに協力していたため、三木城主別所長治に攻められ戦死、為純の五男為将が跡を継ぎましたが後に出奔し下冷泉家は中絶しました。なお為純の三男は儒学者として知られる藤原惺窩(せいか)*17で、正保4年(1647)に勅命により惺窩の子為景が下冷泉家を再興し、為景は後水尾院歌壇で活躍しました。しかしその後は歌壇における地位も徐々に低下し、上冷泉家との違いは歴然となりました。維新時の爵位も上冷泉家が伯爵、下冷泉家が子爵となりました。

*11大槐秘抄(たいかいひしょう)

~平安時代中期の政治意見書で太政大臣藤原伊通の著。応保2年(1062) 頃完成し、二条天皇に提出したもので,かな書き。院政時代で朝廷の儀式その他がゆるみがちであったため,天皇の心構え,臣下に対する態度,政治への積極的姿勢,日常生活のあり方など二十数条を説いている。

*12中右記(ちゅうゆうき)

~藤原宗忠が寛治元年(1087)から保延4年(1138)まで書いた日記で、宗忠は『愚林』と名付けたようだが、「中御門右大臣の日記」を略して『中右記』と呼ばれた。宗忠は朝儀・政務によく通じ、弁官・納言から大臣に至ったので、当時の政治社会情勢や有職故実、人物像を知る上できわめて有用で、院政初期の基本史料となっている。

*13世尊寺流(せそんじりゅう)

~平安時代の歌人で能書家として著名であった藤原行成を始祖とする書の流派。世尊寺は藤原行成が完成した寺の名からきており、代々朝廷の書役に従ったため和様の正統の書として長く後代まで続いた。しかし,権威があったのは鎌倉時代までで、室町時代の行季のときに家系は絶えたため、世尊寺流に代って持明院流が朝廷の書役に奉仕した。

*14八月十八日の政変

~幕末の公武合体派によるクーデター。薩摩,長州両藩は,朝廷を擁して自藩の権力拡大を競っていたが、薩摩藩が幕府と協力して公武合体政策を推進しようとしたのに対し、長州藩は在京の尊攘派志士たちと結んで攘夷親征の政策を推進し、文久3(1863)年8月28日を期し攘夷親征が挙行されることとなった。これをみた薩摩藩は、京都守護職松平容保や朝廷内佐幕派公卿と結んで8月18日兵力をもって御所を包囲し、長州藩や尊王攘夷派公卿を追放した。その結果、攘夷親征は中止され、公武合体派の勢力が強くなった。

*15勅撰(ちょくせん)和歌集

~天皇や上皇の勅宣によって編纂された公的な歌集。『古今和歌集』から『新続古今和歌集』までの二十一代集をさす。和歌が宮廷文学の主流を占めるに伴って、勅撰漢詩集のあとをうけて現れ、平安時代から鎌倉時代初期にかけて最も盛んであったが、次第に衰退し、室町時代に入って跡が絶えた。四季や恋の歌を中心に和歌史の動向の指標を示すものとして文学史的意義はきわめて大きく、和歌に対する文芸意識が高まった『後拾遺和歌集』の頃から勅撰集に対する論難書などもみられるようになり、和歌の革新に貢献した。

*16十六夜日記(いざよいにっき))

~鎌倉中期の日記体の紀行文で、阿仏尼作。1280年ごろ成立か。夫藤原為家の没後、為家の嫡子為氏(二条家祖)と実子為相(冷泉家祖)との間に遺産相続争いが起こり、訴訟のため阿仏尼は京都から鎌倉に下る。その道中と前後を記す。作中に100首以上の和歌を含む。書名は後世に付けられたもので、旅立ちが10月の16日であったことによる。

*17藤原惺窩(ふじわらせいか)

~江戸初期の儒者。名は粛。字は斂夫。下冷泉家の出身で藤原定家11世の孫。近世儒学の祖といわれる。初め仏門に入ったが還俗して朱子学を究め、朝鮮の儒学者姜沆と親交を持ち、儒学をもって家を成した。徳川家康に重んぜられ、民間の大儒として、門人に松永尺五、林羅山、石川丈山らの人材を出した。

![]()

![]()