堂上公家の歴史と系譜シリーズ

【第3章 堂上公家の系譜(3)】

(1)藤原氏諸流

○藤原氏北家(96)

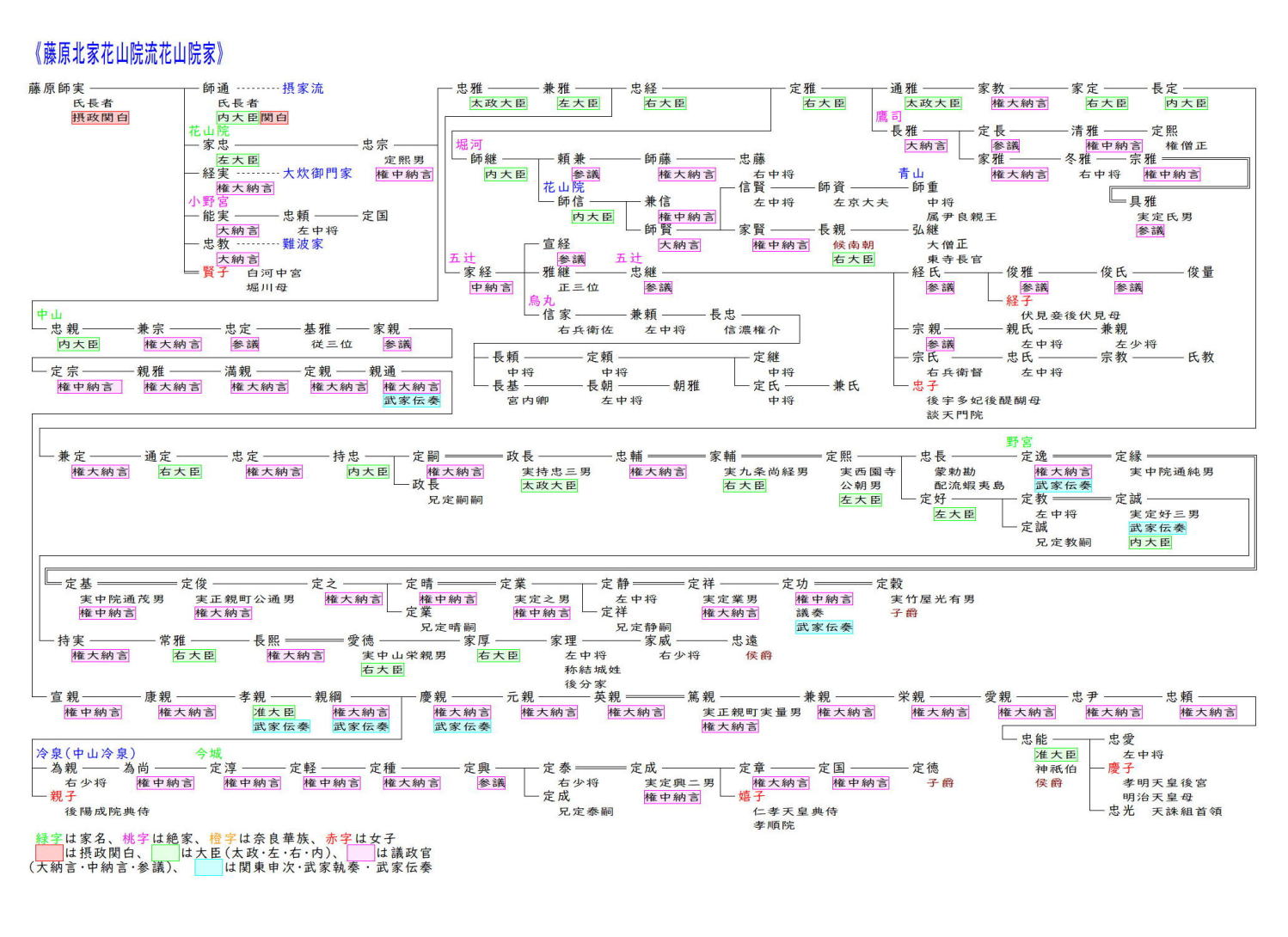

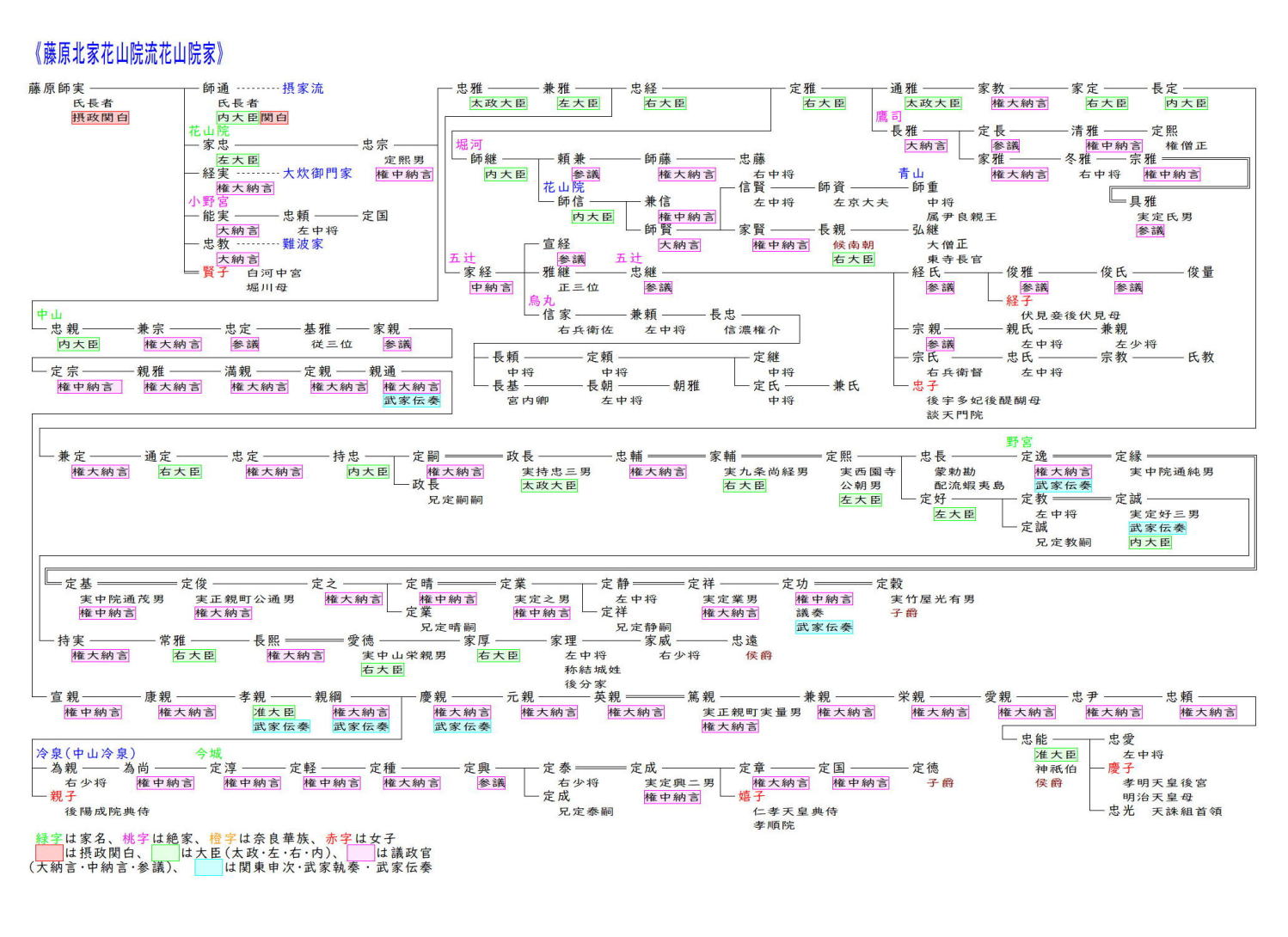

3.花山院家(師実流、摂家師通の弟系)(7)

花山院(かざんいん)~家格:清華家、家領:715石余、家職:四箇の大事・有職故実・雅楽(笙)、爵位:侯爵

野宮(ののみや)~家格:羽林家、新家、家禄150石、合力米150俵、家職:有職故実、爵位:子爵

中山~家格:羽林家、家領:200石、家職:有職故実、爵位:侯爵

今城(いまき)~家格:羽林家、新家、家領:181石余、家職:和歌・有職故実、爵位:子爵

〔小野宮(おののみや) 堀河 鷹司 五辻(いつつじ) 烏丸(からすまる)〕

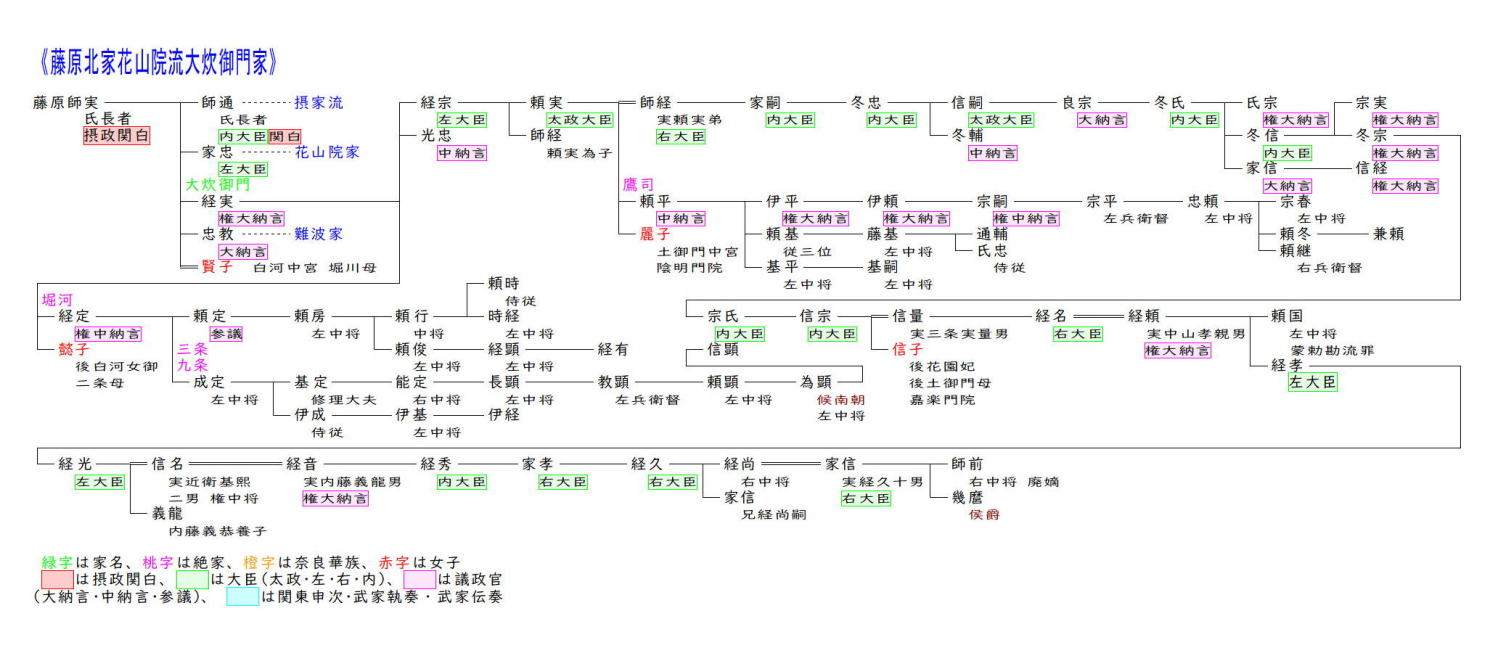

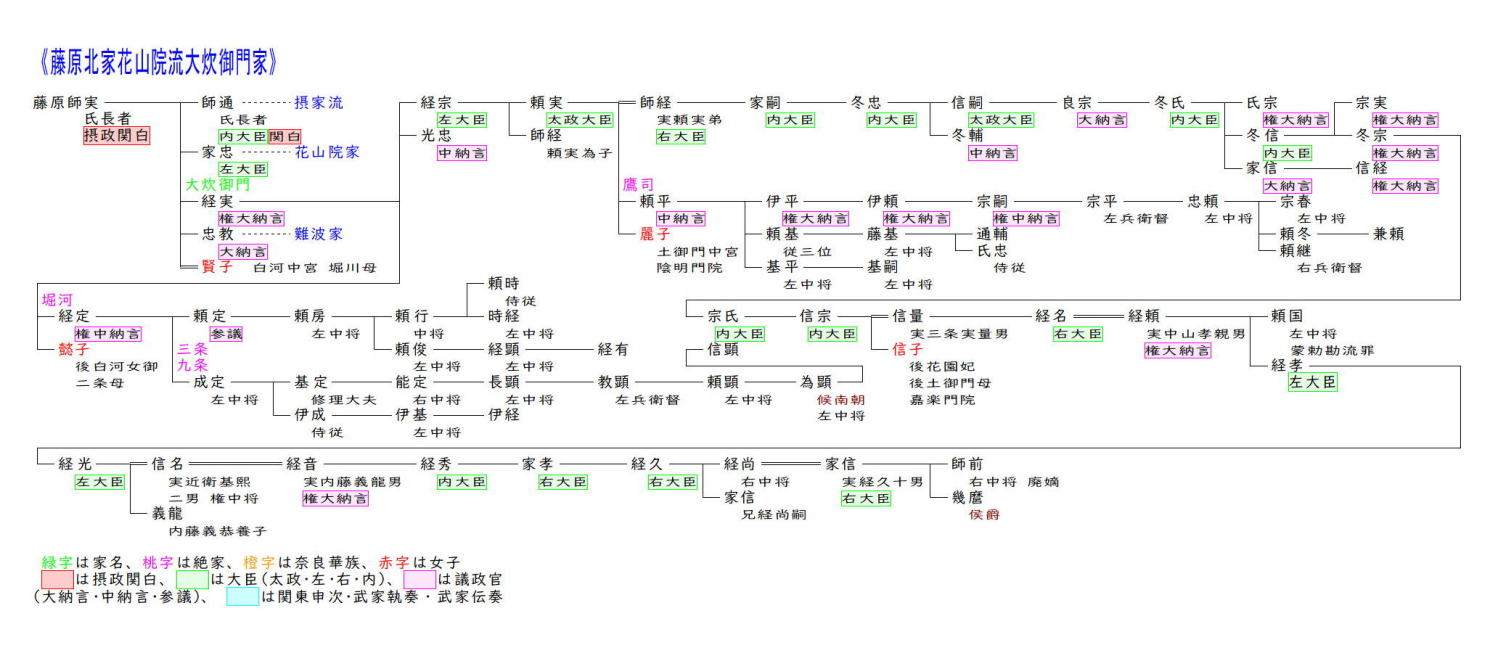

大炊御門~家格:清華家、家領:400石、家職:四箇の大事・有職故実・装束・雅楽(和琴・笛)、爵位:侯爵

〔堀川 三条 鷹司〕

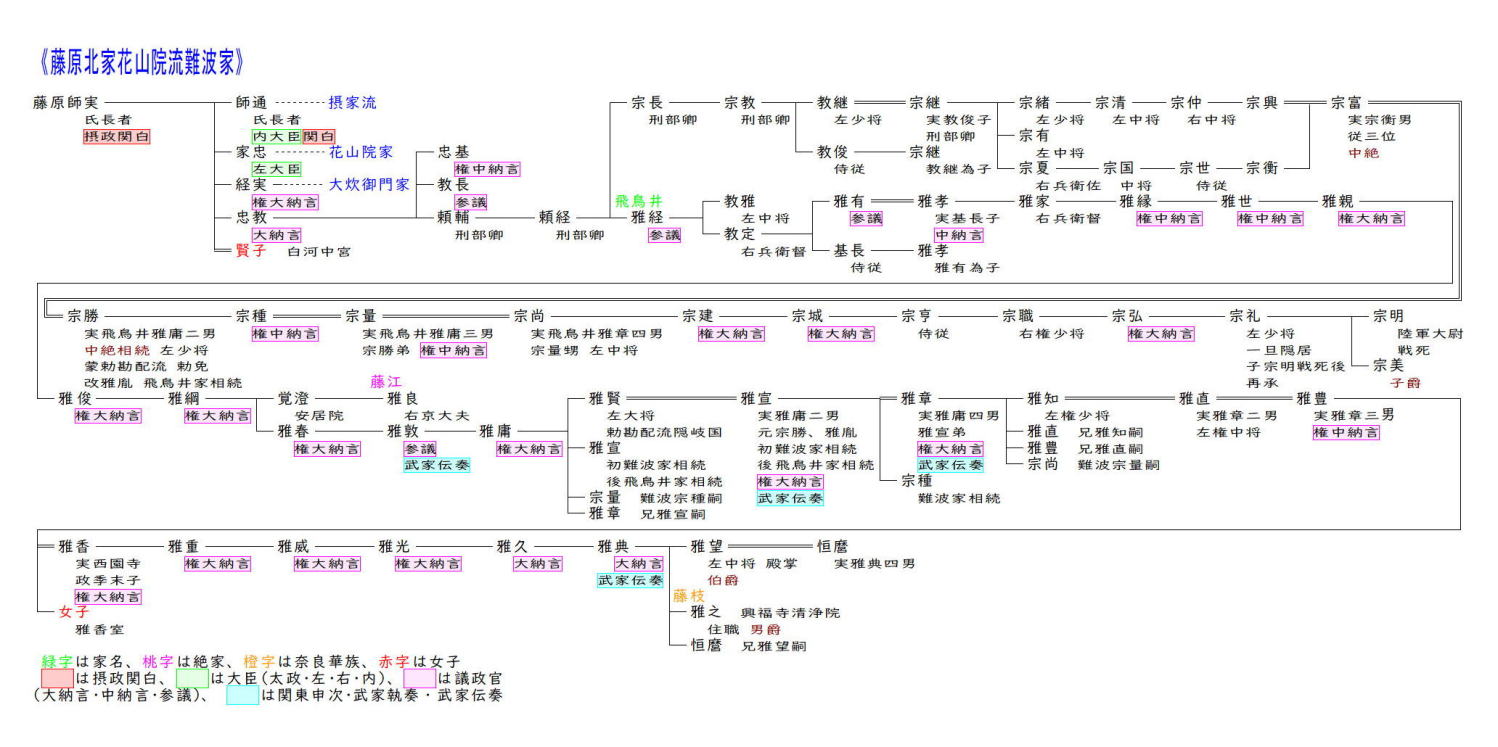

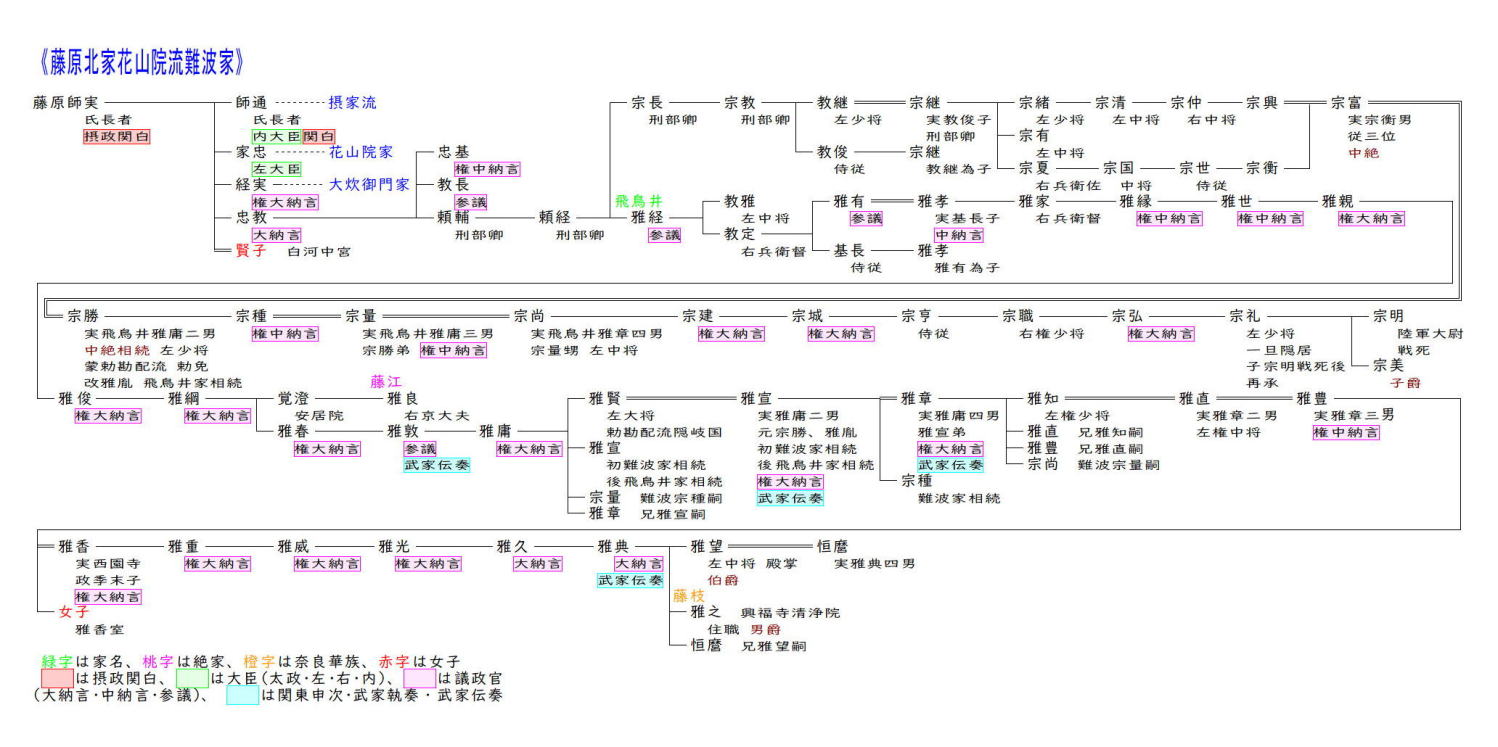

難波(なにわ)~家格:羽林家、家領:300石、家職:蹴鞠・有職故実、爵位:子爵

飛鳥井(あすかい)~家格:羽林家、家領:928石余、家職:蹴鞠・和歌・有職故実、爵位:伯爵

藤原道長の孫の師実の子孫は、嫡流を嫡男師通が継承し、庶流は四つに分流しました。次男左大臣家忠に始まる花山院家、三男権大納言経実に始まる大炊御門家、四男権大納言能実に始まる小野宮家、五男権大納言忠教に始まる難波家ですが、小野宮家は平安末期に断絶しました。

花山院(かざのいん)家は、家忠が父師実の旧宅花山院第(あるいは東一条殿とも)に住したことに因み、その後も総領が相承け家名の固定化を見ました。その後の実子相続で室町時代を迎えましたが、応永23年(1416)忠定が38歳で没し相続人がいなかったため、「南方近衛息」(南朝関白近衛経忠の末裔)を隠棲していた花山院一族の長親(耕雲)の猶子として相続させたという記述が『看聞御記』*10にあるが真相は不明です。これが持忠で、その娘兼子は後土御門天皇の後宮に入り、その縁もあってか弟の政長は太政大臣まで昇りました。しかし政長の息忠輔は後嗣兼雄を失ったため九条家から家輔を迎え、家輔も子がなく西園寺家から定熙を迎えました。定熙の後は次男忠長が継ぐことになっていましたが、慶長14年(1609)猪熊事件の関係者として勅勘を蒙って蝦夷に流罪となり、弟定好が後嗣となりました。

庶流としては中山・今城・五辻・堀河・烏丸・鷹司・野宮の各家が起こりましたが、五辻・堀河・烏丸・鷹司は室町初期までに断絶しました。定雅の弟師継の孫師賢は後醍醐天皇の側近として討幕計画に関わり、下総に流され、師賢の子孫も南朝に仕えました。

先に名前の出た忠長は、寛永13年(1636)に勅免になり、その子定逸(さだはや)は別に一家を起こして野宮(ののみや)家の祖となりました。三代定基は有職故実に詳しく、霊元院政期における有職四天王(他に東園基量・平松時方・滋野井公澄)と称され、応仁以来断絶していた賀茂祭の再興にも尽力しました。

中山家は花山院家二代忠宗の次男忠親を祖とし、概ね正二位大納言に昇りました。戦国・織豊期に当主だった孝親は、信長との公武交渉を担当し勧修寺晴右・庭田重保・甘露寺経元と共に「四人之衆」と称され、死の直前には長年の功労により准大臣となりました。息親綱も信長・秀吉と関わり深く、娘の親子は後陽成天皇の後宮に入り大典侍局と称されました。幕末の忠能(ただやす)は王政復古派の公家として知られ、次女慶子(よしこ)は孝明天皇の典侍となって明治天皇の生母となりました。また息忠光は大和五条の乱の首領に推され、忠能は王政復古に際して議定に任ぜられました。

中山親綱の次男為親は今城家の祖ですが、はじめ勅勘を蒙った冷泉為満の養子となりました。しかし後に為満が勅免となりその子為頼が冷泉家を相続することになったため、為親は別に一家を起こし冷泉、あるいは中山冷泉(中冷泉)と号しました。三代為継は名を定淳と改め、門流も御子左流から花山院流に移りました。

大炊御門(おおいみかど)家は師実の三男経実を祖としますが、二代経宗の邸宅があった場所に因んで称しました。経宗の妹懿子は後白河天皇の女御で二条天皇の生母となり、経宗は二条天皇が践祚すると外戚として信任を得、左大臣まで昇りました。三代頼実は太政大臣となり、娘麗子が土御門天皇の女御となり、清華家の家格が定まりました。室町時代、信宗は嗣子が無く三条家から信量を養子としましたが、その息経名は天文11年(1542)後継のないまま出家し一時中絶しました。その後十数年を経て同族中山家から経頼を迎えて再興しました。経頼の後は頼国が嗣子でしたが、猪熊事件に連座し硫黄島に流罪となりその地で没したので、弟経孝が家を継ぎました。

庶流としては経実の子から堀河・三条家、頼実の子から鷹司家が出てますが、いずれも室町初期には断絶しました。

難波(なんば)家は師実の五男忠教を祖としますが、忠教が兄家忠の養子となることで一家を立てたためか、兄家忠の花山院家・経実の大炊御門家とは創立の当初より家格の差がありました。二代頼輔は蹴鞠の名手とされ、子孫の難波家・飛鳥井家は蹴鞠を家職としました。

頼輔の子頼経は文治元年(1185)源義経に同心したことで長男宗長と伊豆国に配流されました。南北朝・室町期にはその動向が不明となり、宗富の代に中絶したようです。同族飛鳥井家から宗勝を迎えて再興されたのは江戸初期で、飛鳥井家の庶流同然となりました。宗勝は慶長14年(1609)左少将の時に猪熊事件で勅勘を蒙り伊豆に配流となりましたが、慶長17年(1612)勅免となって翌18年(1613)実家飛鳥井家を相続し雅胤と称しました。難波家は息子宗種が継ぎ、権中納言まで昇りました。

飛鳥井家は難波頼経の五男雅経を祖とし、本来難波家の分流ですが、上記のように難波家が南北朝・室町期に断絶し江戸時代に再興される過程で本末逆転し、飛鳥井家が本流、難波家が分流の格付けとなりました。雅経は父が配流されたのち鎌倉に下って源頼朝に厚遇され、重臣大江広元の娘を室としました。建久8年(1197)に上洛後は歌人としての活躍めざましく、藤原定家等と『新古今和歌集』を撰進するなど、飛鳥井家が後に和歌・蹴鞠の師範家となる基礎を確立し、その後も雅縁・雅世・雅親らは堂上歌壇の中心として活躍し、室町将軍など武家との交流もありました。雅庸(まさつね)の子雅賢は猪熊事件に連座して佐渡に配流され同地で没したため、難波家を継いでいた弟宗勝が雅胤(雅宣)と改め飛鳥井家を継ぎました。またその後を継いだ弟雅章は家学の歌を能くし、雅親以来の名手と評されました。

*10看聞御記(かんもんぎよき)

~後花園天皇の実父に当たる伏見宮貞成(さだふさ)親王の日記で『看聞日記』が原本の題名。全44巻から成り、一部は散逸しているが、応永23年(1416)より文安5年(1448)まで33年間に渡る部分が現存する。将軍足利義教時代の幕政や世相、貞成親王の身辺などについて記されており、室町期の政治・社会・文化を知る史料として活用されている。

![]()

![]()