![]()

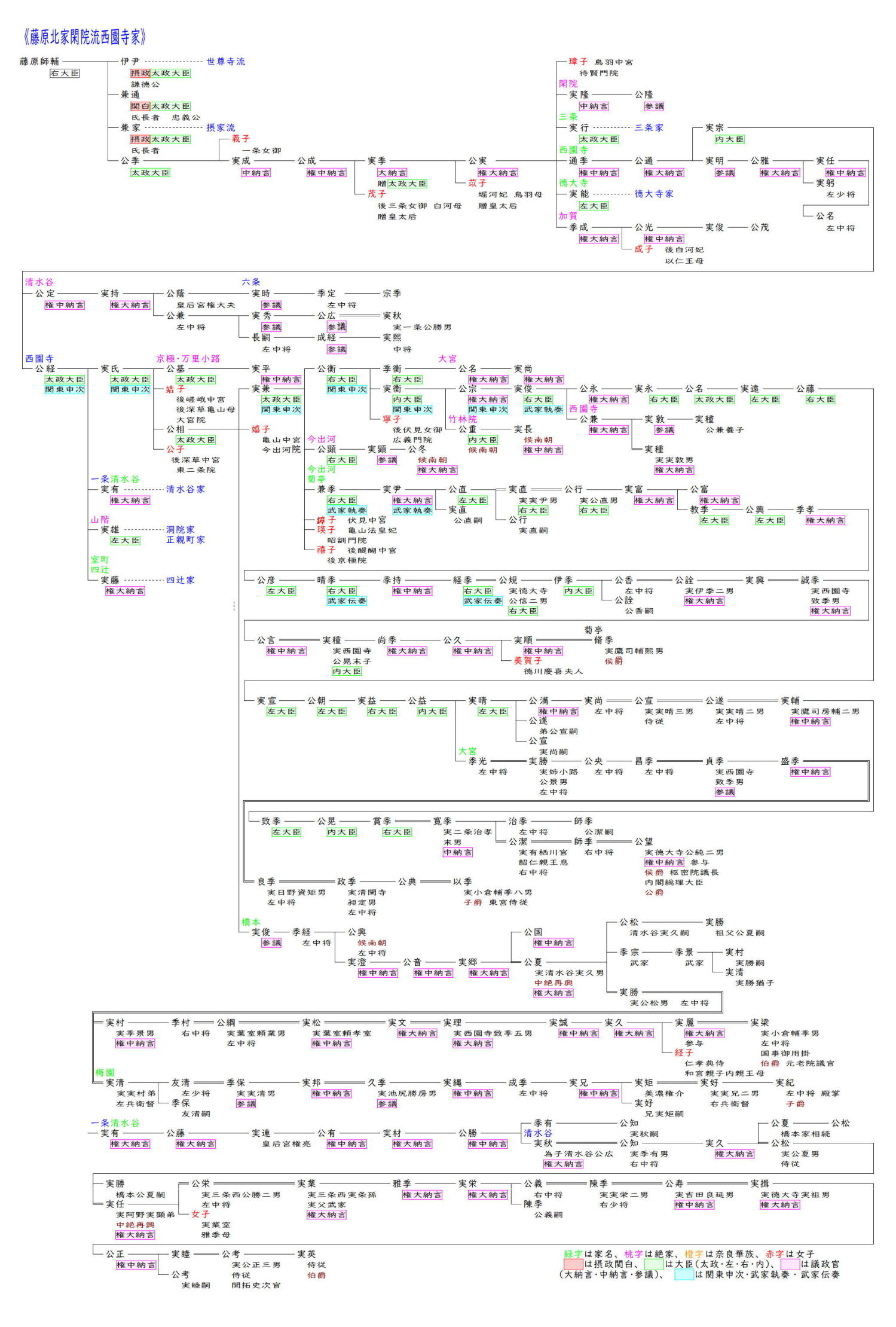

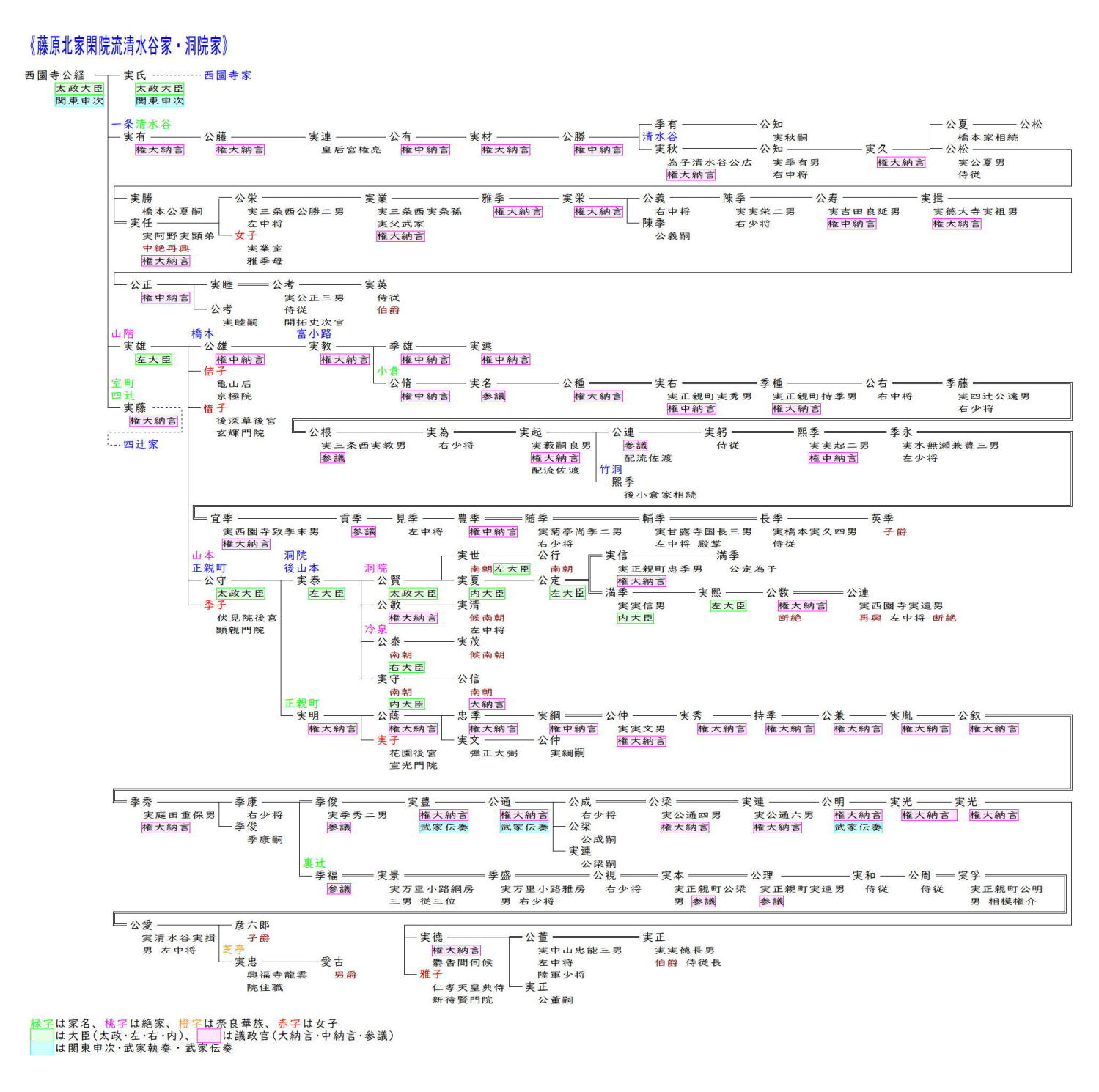

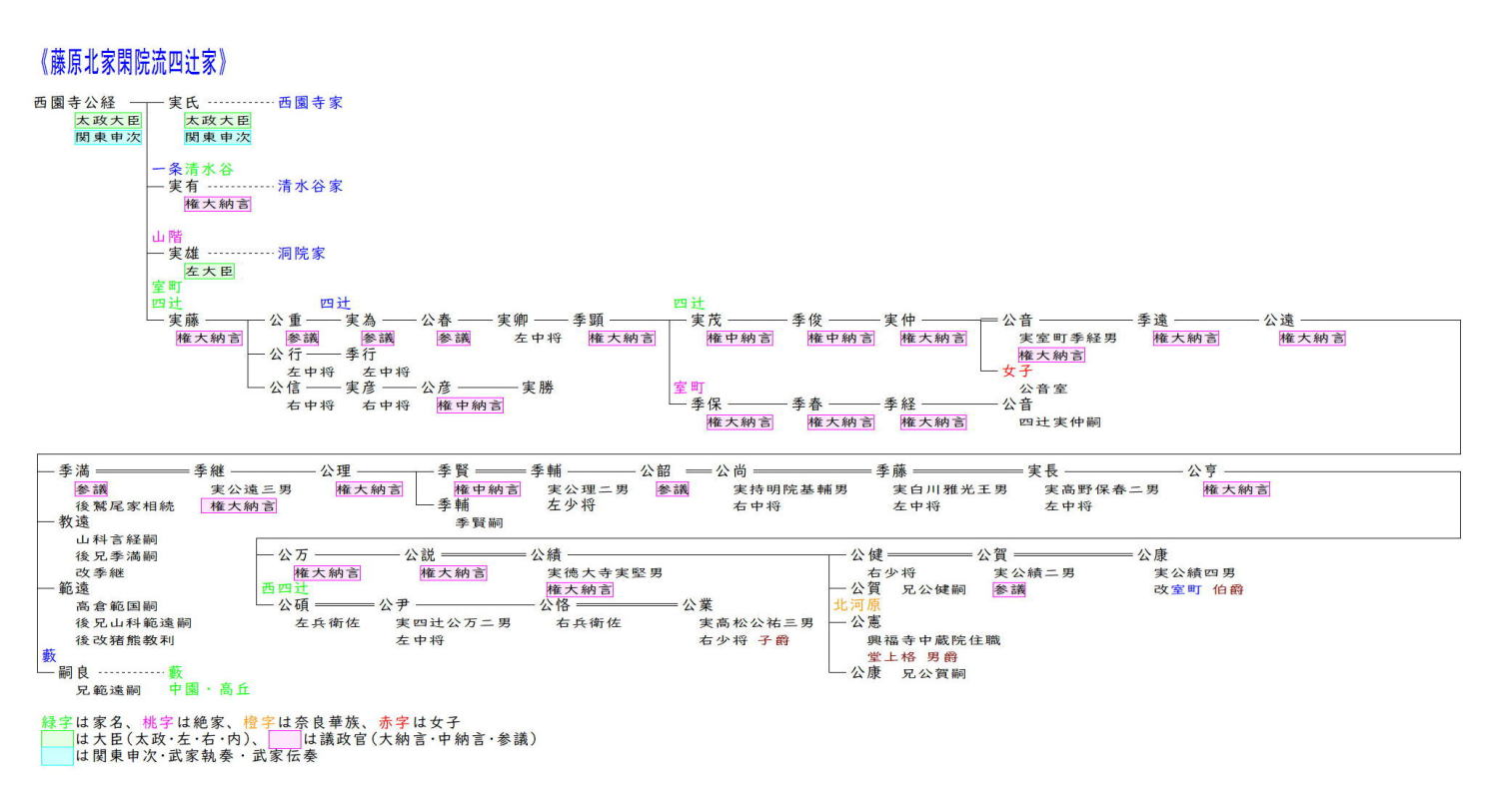

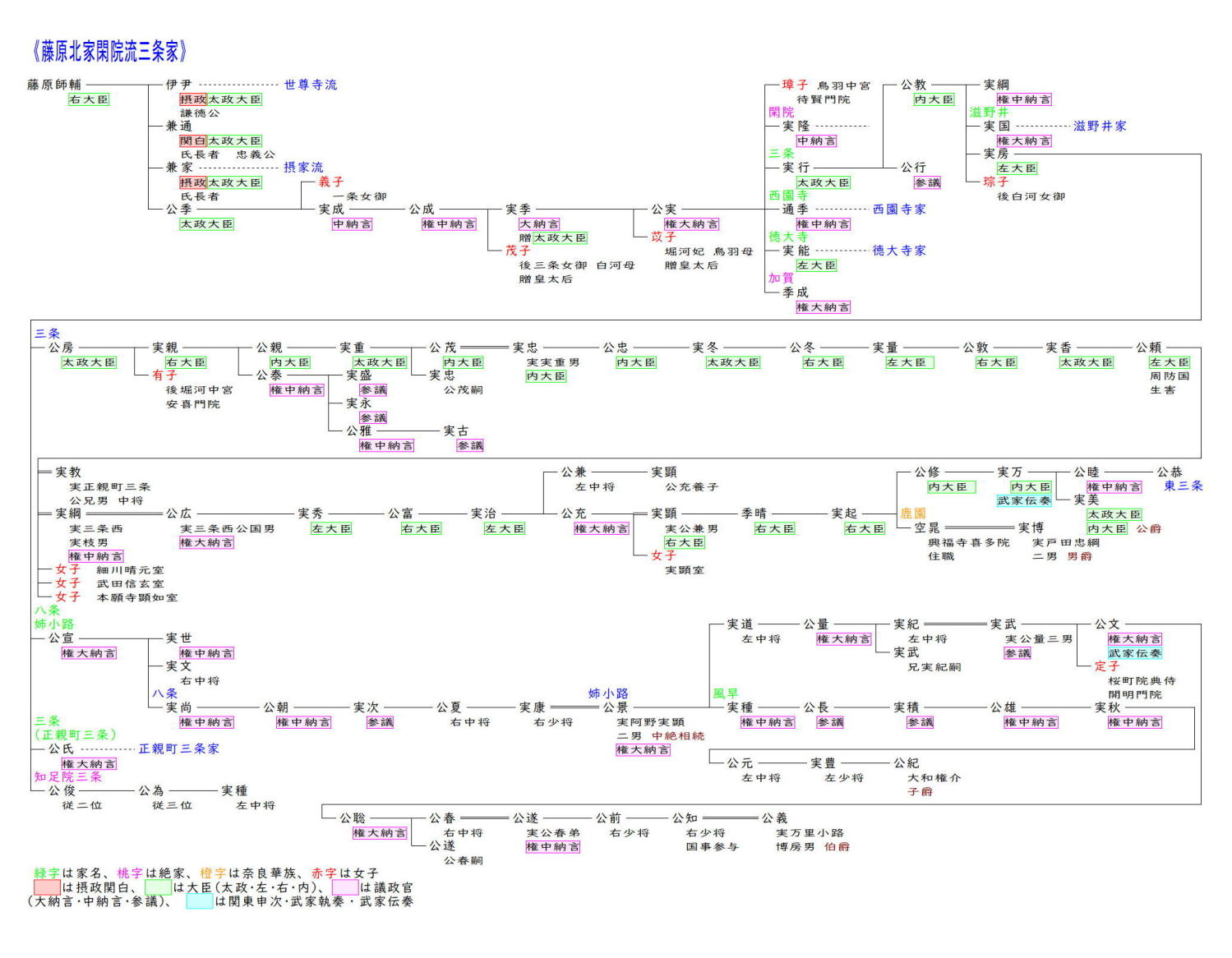

堂上公家の歴史と系譜シリーズ

(2)三条系

三条(転法輪)~家格:清華家、家領:469石余、家職:四箇の大事・有職故実・雅楽(笛)・装束、爵位:公爵

姉小路(あねがこうじ)~家格:羽林家、家領:200石、家職:有職故実、爵位:伯爵

風早(かざはや)~家格:羽林家、新家、家禄:30石3人扶持、家職:有職故実、爵位:子爵

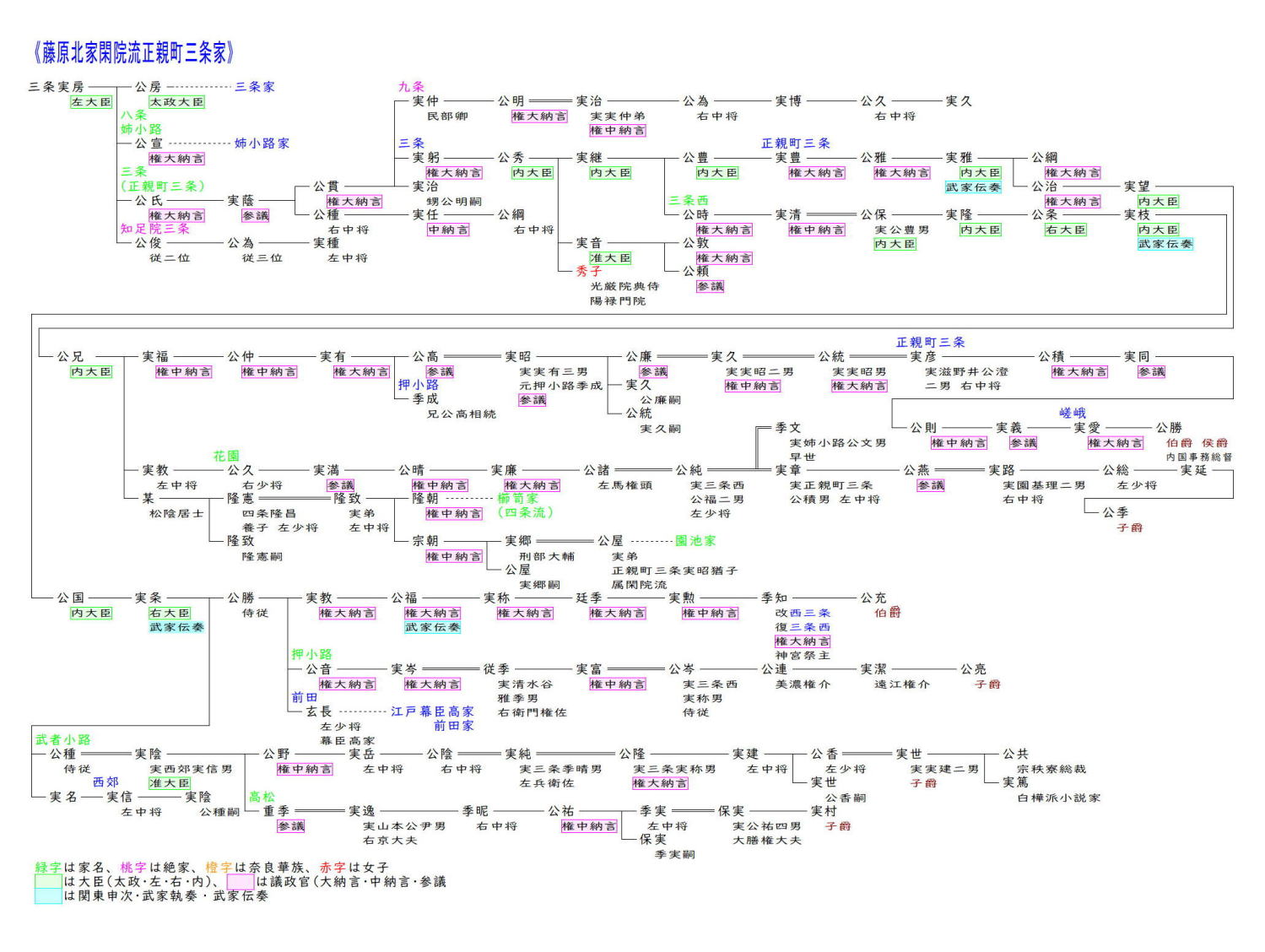

正親町(おおぎまち)三条(明治以降は嵯峨(さが))~家格:大臣家、家領:200石、家職:四箇の大事・有職故実、爵位:伯爵→侯爵

花園~家格:羽林家、新家、家領:150石、家職:有職故実、爵位:子爵

三条西~家格:大臣家、家領:502石余、家職:四箇の大事・有職故実・和歌、爵位:伯爵

〔九条〕〔八条〕

押小路(おしこうじ)~家格:羽林家、新家、家領:130石、家職:有職故実、爵位:子爵

武者小路(むしゃのこうじ)~家格:羽林家、新家、家領:130石、家職:有職故実・和歌、爵位:子爵

高松~家格:羽林家、新家、家禄:30石3人扶持、家職:有職故実・和歌、爵位:子爵

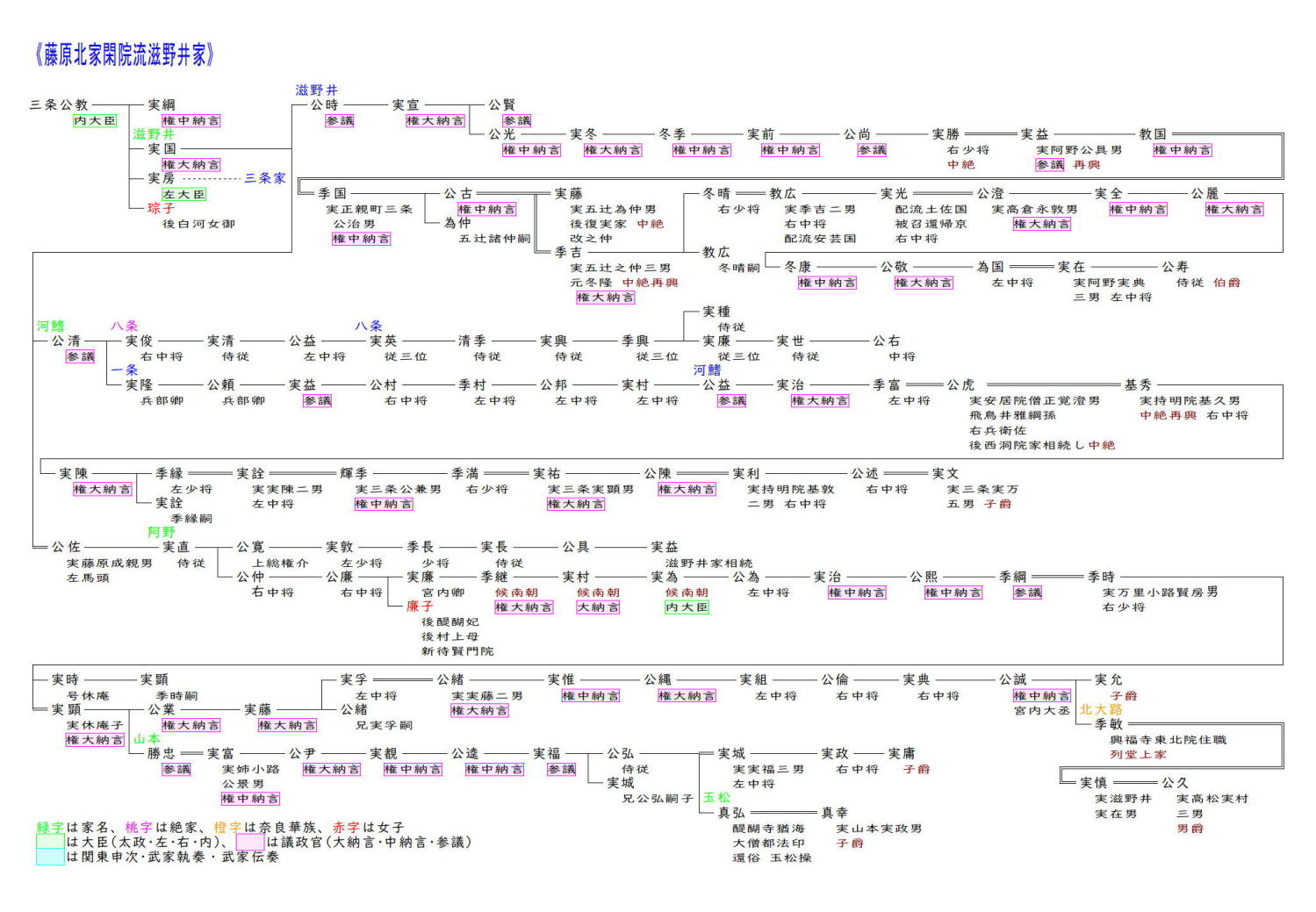

滋野井(しげのい)~家格:羽林家、家領:180石、家職:有職故実・神楽、爵位:伯爵

河鰭(かわばた)~家格:羽林家、家領:150石、家職:有職故実、爵位:子爵

阿野~家格:羽林家、家領:478石余、家職:有職故実、爵位:子爵

山本~家格:羽林家、新家、家領:150石、家職:有職故実、爵位:子爵

三条家は藤原公実の三男八条太政大臣実行を祖とし、実行の邸宅に因み八条とも三条とも号しました。嫡流の他三代実房の三男公氏の子孫も三条を号したので、嫡流を転法輪(てんぽうりん、てんほり、てほりとも)三条、公氏流を正親町(おおぎまち)三条(明治以降嵯峨(さが))と読んで区別しました。

三代実房は『愚昧記(ぐまいき)』*9の著者として知られ、公事・政理に通ずる公卿として重んぜられ、出家後も公事の師として仰がれていました。後白河女御琮子(公教女)・後堀河皇后有子(公房女)・後円融妃厳子(公忠女、後小松母)など天皇家との繋がりも持ちましたが、戦国期に入り天文20年(1551)に周防国において大内義隆が陶隆房(晴賢)に討たれた際に公頼も巻き込まれて殺害され、養子実教も同23年(1554)に早世したため、三条家も一旦中絶しました。のちに天正3年(1575)、一族三条西家から実綱が養子に入り再興しましたが、実綱が20才で早世したため、実家より甥の公広が養子に入り継承しました。幕末には実万(さねつむ)・実美(さねとみ)父子が国事に奔走し、実美は維新の元勲として明治新政府の太政大臣を務め公爵を授けられました。(通常、旧清華家は侯爵)

姉小路(あねがこうじ)家は三条実房の次男公宣を祖とし、鎌倉初期に成立しましたが、実次の後は詳細が不明で室町初期の実康(実広)の代には中絶したようです。一族阿野家から公景が入って家名が再興されたのは江戸初期で、二百数十年ぶりのことでした。幕末の公知は尊攘派の公家として活躍し三条実美と共に江戸に下り、攘夷厳命の勅書を将軍家茂に伝えたり、国事御用掛・国事参政を務めましたが、文久3年(1863)刺客に襲われ横死しました。また公景の息実種からは風早(かざはや)家が起こりました。

三条公教の次男実国は滋野井(しげのい)家の祖となり、その子から河鰭家・阿野家が起こりました。南北朝期の当主実勝は南朝に属し、文和元年(1352)足利義詮軍と戦って戦死し、一時中絶しました。その後文安3年(1446)に一族阿野家から実益が養子に入り再興しました。その後も一度の中絶を経て再興されました。江戸初期の公澄、孫の公麗(きんかず)は有職故実家として知られ、多くの著作を残しています。

阿野家は滋野井家の庶流で、実国の猶子公佐(藤原成親四男)を祖とします。公佐の息実直の代に公卿に昇り、実直の曾孫実廉(さねかど)は初め鎌倉にあって将軍守邦親王に仕え、新田義貞軍が鎌倉に攻め入った時にはその軍に加わり、妹で後醍醐天皇妃となった廉子所生の成良親王に仕えました。その子実村も南朝に仕え、その子実為は後亀山天皇の厚い信任を受け、南北朝合一の際には後亀山天皇に従って京都嵯峨に隠棲しました。その後天文元年(1532)季時の死後は後嗣なく一旦中絶しました。その約50年後、季時の孫実顕が家名を再興しました。江戸初期には阿野実顕の四男勝忠から山本家が起こり、幕末には山本公弘の次男玉松操(真弘)が国学者となって王政復古に尽力しました。

三条実房の三男公氏からは正親町(おおぎまち)三条家が起こりました。五代公秀の時、娘秀子が光厳天皇の後宮に入り、崇光・後光厳両天皇の生母となったことにより内大臣まで昇り、その息実継、孫公豊も内大臣にまで昇り大臣家の家格が定まりました。公豊の曾孫実雅は室町将軍義教の寵愛を受け、妹が義教の子義視の生母となりました。幕末の実愛(さねなる)は議奏・国事御用掛などを歴任し、王政復古後は新政府の議定・内国事務総督などを務め、明治3年(1870)家名を嵯峨と改めました。実愛の息公勝の代に伯爵を授けられましたが父実愛の勲功により侯爵となりました。正親町三条家の庶流としては三条西家・花園家がありました。

三条西家は正親町三条実継の次男公時を祖とし、二代実清の養嗣子として本家正親町三条家から公保が入り、内大臣まで昇った家例をその子実隆以下公条・実枝の三代で大臣家の家格として定着させました。実隆は和歌・連歌・有職故実に通じ、中世和学興隆の中心となりました。また香道の祖とも仰がれ、息公条(きんえだ)・孫実枝(さねき)にも家学として継承されました。幕末の季知は尊攘派の中心として活動し、文久3年(1863)8月18日の政変で三条実美等とともに長州へ下向することを余儀なくされました。(七卿落ちの一人)明治新政府では参与・麝香間祗候(じやこうのましこう)となりました。

三条西家の庶流としては押小路(おしこうじ)・武者小路・高松の諸家がありました。武者小路(むしゃのこうじ)家の二代実陰は幼少の頃より霊元天皇に仕え、早くから歌才を発揮してきました。正徳4年(1714)には霊元院より古今伝授を受け、後に中御門天皇・桜町天皇にそれぞれ伝授しています。

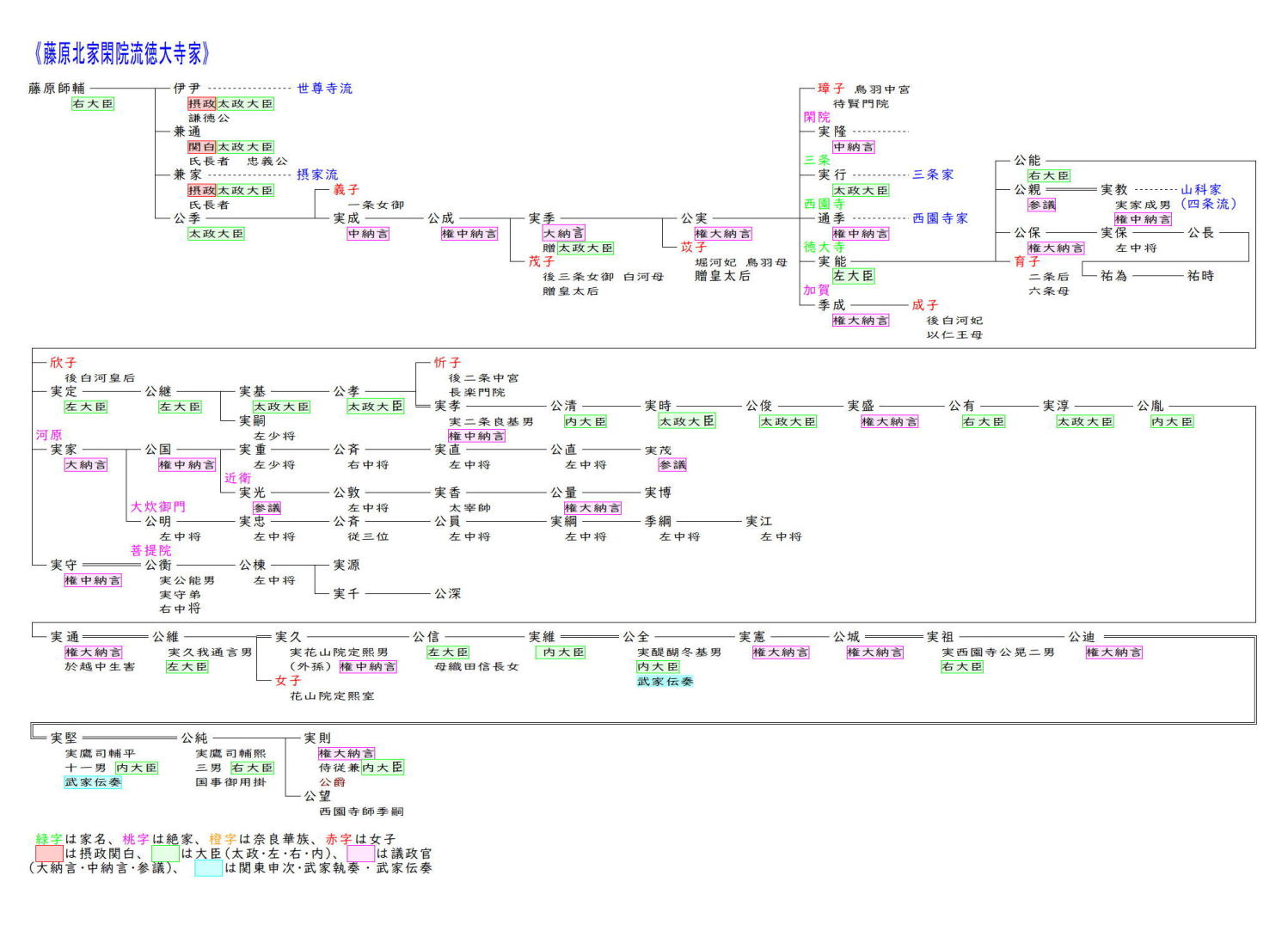

(3)徳大寺系

徳大寺~家格:清華家、家領:410石余、家職:四箇の大事・有職故実:雅楽(笛)、爵位:侯爵→公爵

〔河原(かわら) 菩提院(ぼだいいん) 大炊御門 近衛〕

徳大寺家は藤原公実の五男徳大寺左大臣実能を祖とし、実能が衣笠山の西南麓に営んだ山荘の域内に建立した徳大寺に因んで称しました。実能は鳥羽上皇の信任厚く、娘育子を二条天皇の皇后に立て(六条天皇の生母)、その子公能も二人の娘を天皇家に嫁がせ外戚関係を結びました。三代実定は源頼朝に重んぜられ、有職故実の著作を著したり、歌人としても知られています。江戸時代には養子が多く大臣に昇ることなく終わったものもいました。宝暦事件で知られる竹内式部ははじめ公城(きんむら)に仕えていた者で、事件に連座して落飾を命ぜられました。幕末・明治の実則(さねつね)は、新政府の参与・議定・侍従長などを歴任し、侯爵を授けられましたが、その功績から後に公爵に昇りました。徳大寺家からは河原・近衛・大炊御門・菩提院などの庶流が出ましたが、いずれも南北朝期頃には断絶しました。また公能の弟公親の猶子実教(『公家事典』では公親の子で家成の猶子)の子孫は四条流山科家となりました。

*6尊卑分脈(そんぴぶんみゃく)

~南北朝時代末期、洞院公定が作成した源・平・藤・橘等の主要な諸氏の系図で、その後も養子満季・孫実熈ら洞院家の人々により編集・追加等が行われた。平安時代・鎌倉時代に関する記載は諸氏系図の中で最も信頼できるもので、室町時代以降広く増補改訂されたため、異本も多い。

*7本朝皇胤紹運録(ほんちょうこういんじょううんろく)

~後小松上皇の命を受けて洞院満季が当時流布していた多くの皇室系図を照合勘案し、応永33年(1426)に成立したもの。したがって当時の天皇である称光天皇までが記されていたが、その後時代が降るにつれて次第に増補され、刊本では昭和天皇まで追加された。写本や刊本の間でも内容に異同が多いが、皇室系図の中でも権威のあるものとされている。

*8猪熊事件

~江戸初期の公家で左少将だった猪熊教利は光源氏や在原業平にもたとえられる美男子だったが、人妻や宮廷の女官に手を出し「公家衆乱行随一」と称されていた。慶長12年(1607)には女官との密通が露見し京都から追放処分となったが、その後も素行は修まらず、他の公卿や女官を誘い乱交を重ねていた。しかし慶長14年(1609)とうとう後陽成天皇の耳に達し、猪熊は九州に逃亡したが、京都所司代の調査により関係者が捕縛され、猪熊と仲介をしていた医師の兼康備後の2名が死罪、公卿5名・女官5名が配流となった。

*9愚昧記(ぐまいき)

~平安末期から鎌倉初期にかけての公家・三条実房の日記で、『愚昧御記(ぐまいぎよき)』『実房記』などともいう。暦記18巻、別記15巻が存在したというが、現在は仁安2年~建久6年(1167~95)の間のものが部分的に残っているだけである。平安末~鎌倉初の動乱期における政局の推移や朝儀の様子がわかる貴重な資料。

![]()