「シリーズ交代寄合」第6回は生駒家です。   |

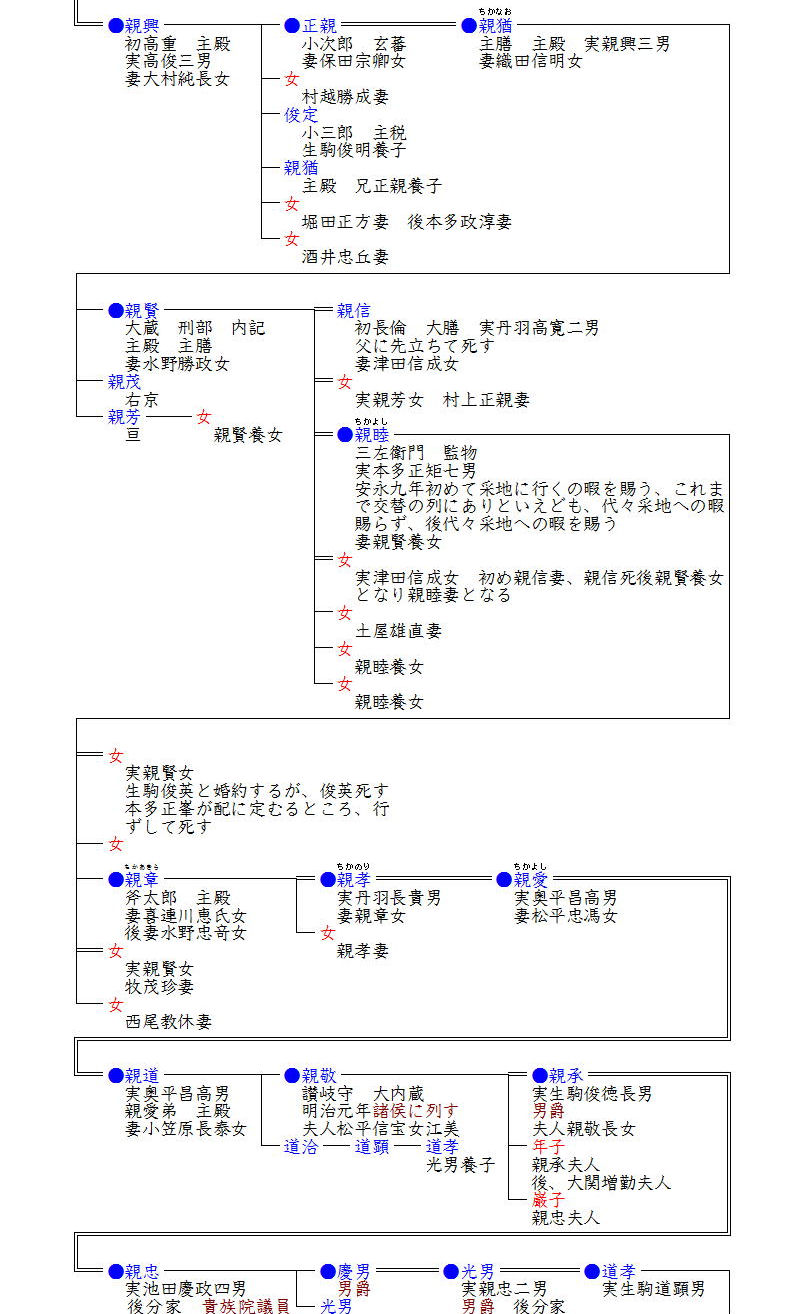

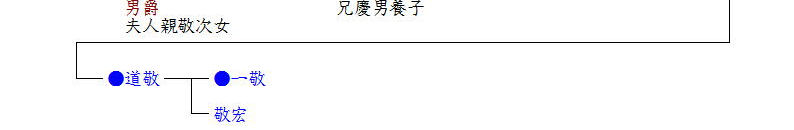

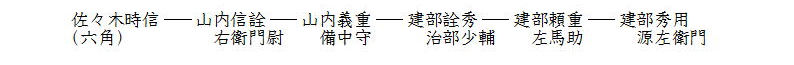

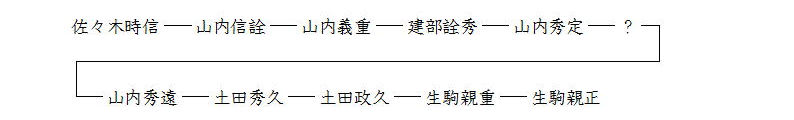

| この生駒家は藤原北家の末裔で、家広の時に大和国生駒邑に住したるにより生駒を家号とすという。文明・明応の頃(1469〜1501)に尾張国丹羽郡小折邑に移り、その子豊政、その子親重(土田政久男)と続き、織田信長に仕えました。親重の二男親正は、織田信長の麾下、本能寺の変後は秀吉に属し、豊臣政権の中老職に選ばれ讃岐の国主となりました。関ヶ原の役では息子の一正を東軍につけ、自らは西軍に加わり、戦後所領は安堵されました。(真田家と同じパターンですね。) そんな苦労をして守った讃岐一国でしたが、一正の孫高俊の時に家臣が二派に別れて争う御家騒動(生駒騒動)により出羽にとばされ一万石まで減封され、その後分知により八千石の交代寄合となりました。 幕末の戊辰戦争では、最初奥羽越列藩同盟に加わりましたが、のち官軍に復して賞典禄をうけ、交代寄合から諸侯へと列しました。そのおかげで華族に列し、旧諸侯に比べると一段低いですが爵位(男爵)も与えられています。 そんな家柄ですから、さすがに初期の頃は堀家・藤堂家・池田家・土井家などの著名な一族と縁組みをしています。 ところで、生駒家の先祖ですが、『系図研究の基礎知識 第三巻』の「華族諸家略系表」では建部姓(称藤原姓)になっていましたので、少し調べてみました。 生駒親重の実父は土田政久ですが、その父土田秀久が「建部源八郎詮秀の曾孫」と書いてあったので、『姓氏家系大辞典』を見てみると、尾張の土田氏は「美濃土田氏の同族か」とあったので美濃土田氏を調べると、「佐々木氏族 山内秀遠の子・備前守秀久、美濃国可児郡土田村にありて、氏を土田とす」とありました。今度は建部を調べてみると、次のような系譜になるようです。(ちなみに播磨林田藩建部家はこの一族のようです。)  また『寛政重修諸家譜』によると、建部頼重の弟に山内秀定という人物がいて、初め六角家に使えていたが後に斯波家に仕え美濃国に住す、と書いてありましたので、これが『姓氏家系大辞典』でいう山内秀遠の父なのかも知れません。 以上をまとめると、次のような系譜になりそうです。(推測も入っていますが)  ただし、「華族諸家略系表」の林田藩建部家も「建部姓 称佐々木氏族」になっていましたし、どうもこの建部氏は古代氏族の建部君の子孫が佐々木六角氏に属し、その姓を仮帽したもののようです。 |