「シリーズ交代寄合」第20回は池田家です。   |

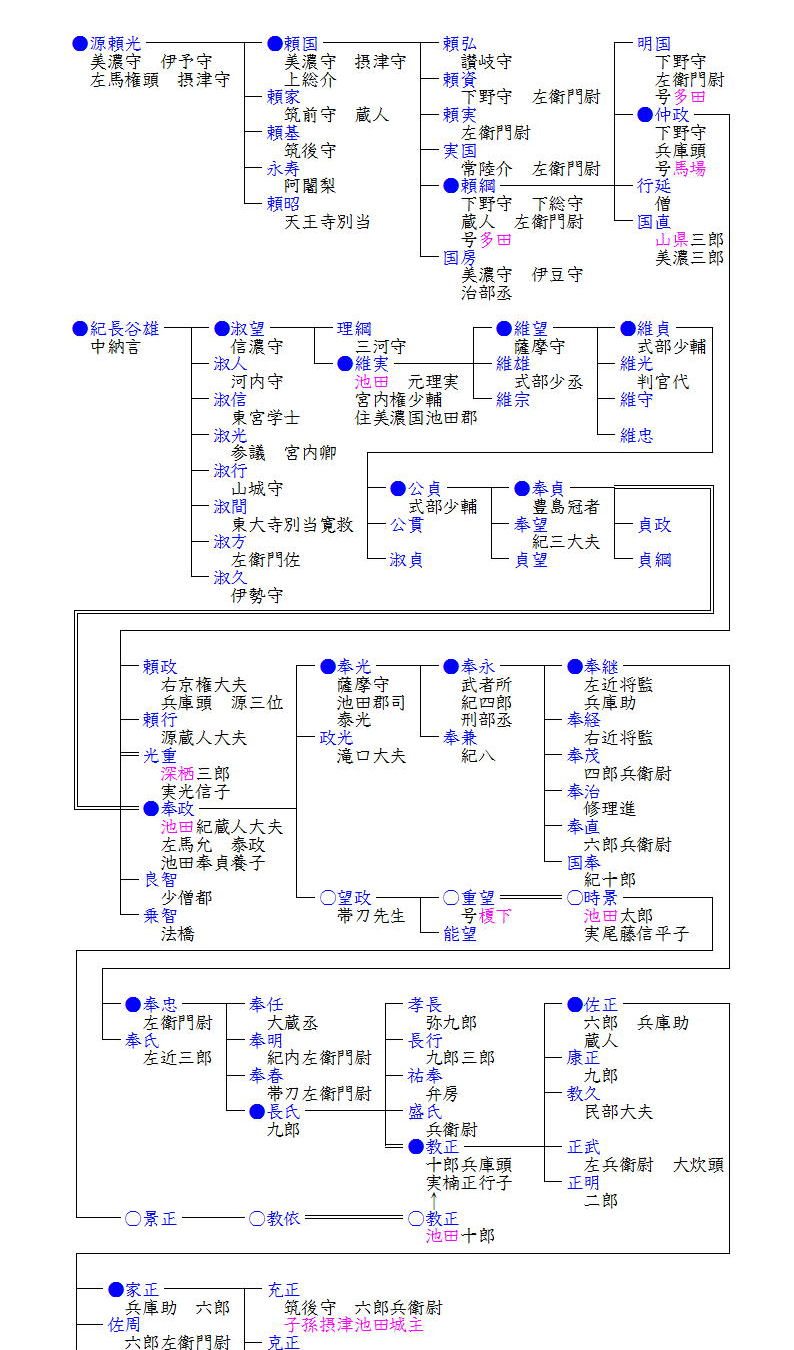

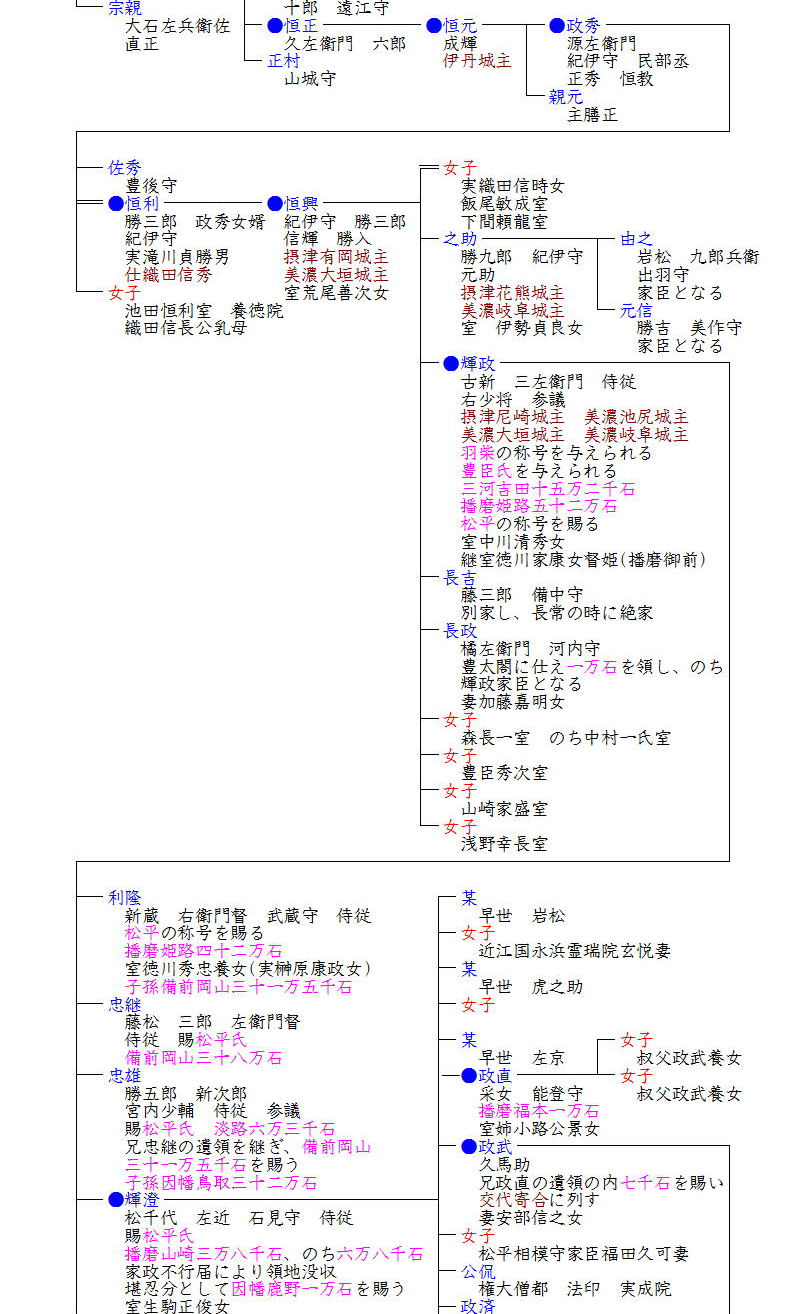

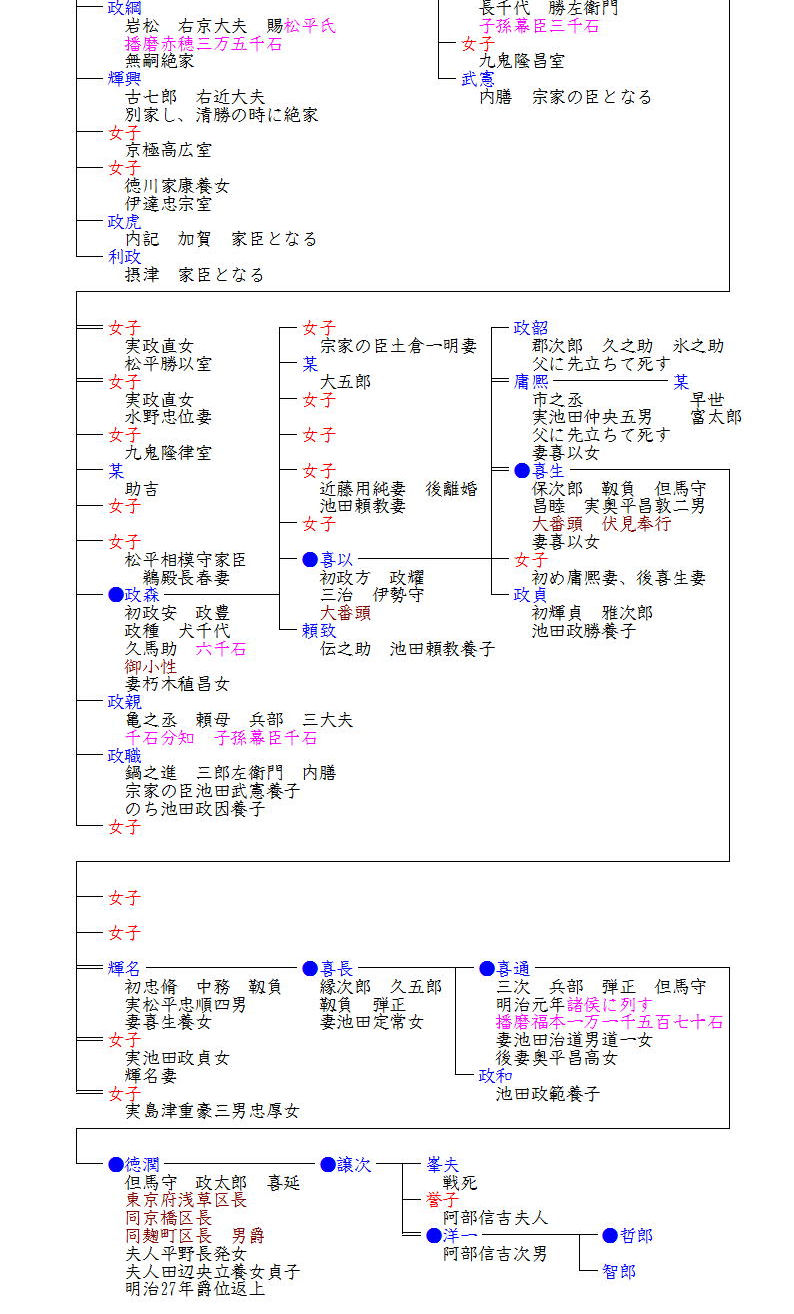

| ご覧の通り、この池田家はなかなか複雑な家系です。『寛政重修諸家譜』では、清和源氏頼光流に収め、頼光五代の奉政を祖としていますが、『尊卑分脈』の紀氏系図では、紀長谷雄の子淑望と美濃国池田郡領主惟将の娘の間の子維実に始まり、その子孫奉貞の養子として奉政の名が見え、源仲政子とあり同書の清和源氏系図でも確認できます。 ですから、それらから考えると紀淑望が池田維将の娘を娶って維実を生み、維実は母姓の池田を称したのがこの池田氏の始まりのようです。奉政以後の池田氏に、「紀八」「紀十郎」等の通称が見えることからも、この一族が紀姓と認識していたことがわかります。維実の外祖父維将は古代氏姓の池田首の後ではないかと思われます。 奉政の子奉光以後は鎌倉御家人となりましたが、南北朝期にまた謎があります。『群書類従』「紀氏系図」(上記系図の●)では奉光の子孫奉任の弟長氏の子に孝長・長行・盛氏・教正の四子を掲げ、教正に「実は楠正行の子」と注してありますが、『古代氏族系譜集成』(上記の○)では奉光の弟望政の系統の教依が楠木正行の子を養い教正と名乗らせたことになっています。 ともかく、それ以後は教正――佐正――家正と続き、家正の長子充正の系統は、摂津池田城主として続き、勝政の代に滅んでいます。 近世大名家の池田氏は家正の三子恒正の系統とされていますが、何かしらの作為があるようです。恒利が実は滝川貞勝の男となっていますが、ということは滝川一益と池田恒興は従兄弟同士ということになります。ですが、それについて池田氏の家譜で全く触れていないというのもちょっといぶかしいことです。 さて恒興は、生母養徳院が信長の乳母であった縁で、信長に仕えることとなりました。その後、信長に従い各地を転戦、荒木村重を倒したあとは摂津の有岡城主となりました。本能寺の変後は秀吉の招きに応じ、賤ヶ岳の合戦後は美濃岐阜城主となりました。小牧長久手合戦では徳川軍に敗れ、女婿森長可とともに討ち死にし、次男輝政が跡を継ぎ、三河吉田十五万二千石を領しました。 輝政は、関ヶ原合戦では東軍に属し、家康の次女督姫を娶ったこともあって、戦後播磨姫路52万1300石に増封され、次男忠継の領する備前岡山28万石、三男忠雄が領する淡路洲本6万3000石を合わせ、87万石を領し「西国将軍」と称せられました。 その後池田家は、備前岡山31万5000石、因幡鳥取32万石をはじめとしたいくつかの系統に分かれました。今回の交代寄合、福本池田(松平)家は輝政の四男輝澄を祖とする系統になります。輝澄は家康の娘督姫を母とします。兄忠継の没後、その遺領より3万8000石を分与され、播磨山崎藩主となりました。寛永8年に弟の赤穂藩主政綱が没し、その遺領の内3万石(2万5000石とも)を与えられ、6万8000石となりました。 しかし、領地の拡大とともに家臣団が増加し、新旧藩士の対立が発生。小頭・足軽の金銭上の対立から新旧家老の対立に発展、林田藩主建部氏の調停も不調に終わり、家老伊木伊織以下十余名の藩士とその家族が城下を立ち退く騒ぎとなりました。伊木伊織等は切腹、輝澄は幕府から郡邑不治の罪を問われ、鳥取藩主池田光仲に「御預け」となり、光仲の領地の内、堪忍分として因幡鹿野一万石を与えられて蟄居となり、寛文2年に没しました。 嗣子政直は遺領を継ぎ、同3年に播磨国内に一万石に改められ、神埼郡福本に居所を移しました。政直は寛文五年没しましたが、嗣子なきため遺領を弟政武に七千石、政済に三千石分知しました。 政武以降は七千石(後分知し六千石)の交代寄合として続きましたが、政武から六代目の喜通の時に維新を迎え、高直しと宗家鳥取藩からの蔵米を差し加え1万1573石となり、諸侯に列しました。同年7月、子徳潤が襲封しますが、同3年には廃藩し、鳥取藩に合併されました。 徳潤はのち男爵を授けられ華族に列しましたが、家産を傾け華族の対面維持が不能となったため、明治二十七年爵位を返上し、晩年は福本に帰住しました。 |