「シリーズ交代寄合」第18回は五島家です。  |

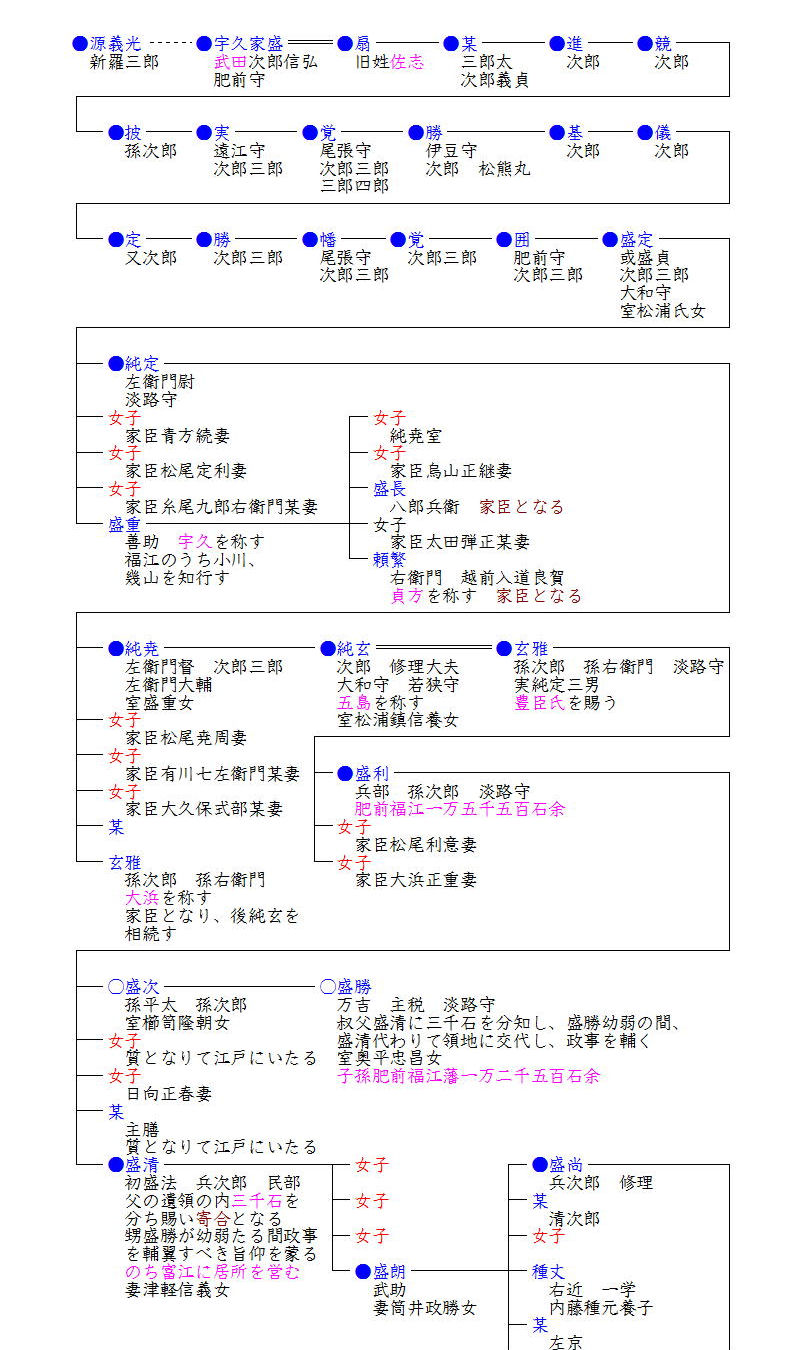

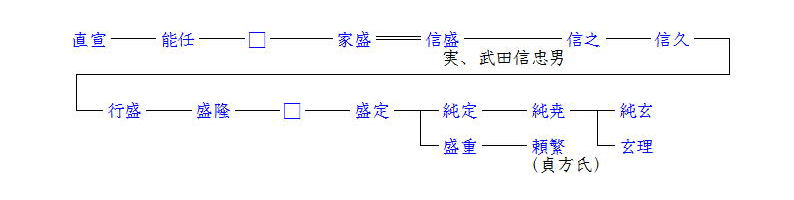

| 今回の五島家は、肥前福江藩主五島家の分家になります。五島氏は元は宇久氏と言い、松浦党に属する水軍の一つでした。『寛政重修諸家譜』では、上記の系図のように清和源氏の新羅三郎義光の後裔武田次郎信弘が五島宇久嶋に山城を築き「宇久肥前守家盛」と改称し、松浦党の佐志扇を養子にしたとありますが、『寛永諸家系図伝』では同じく武田氏の庶流と称えながらその内容に相違を見せています。つまり、武田太郎信義の四男兵衛尉有義の後裔が代々肥前国巨勢に住み、武田義政の二男肥前守盛の時に宇久氏と改め、その末裔大和守純玄が五島氏に改めたとしています。 このように宇久氏=五島(五嶋)氏の出自が不明確なのに対し、鈴木真年の『華族諸家伝』では、宇久氏を物部氏としており、『古代氏族系譜集成』に掲げられた「宇久氏系図」では末羅国造物部連多伊古に出たとし、その後裔物部直宣は平家に属して宇久大夫と号し、平家没落後"肥州"に蟄居したとあり、以下次のようになっています。  ともかく、宇久氏を名乗っていた純玄は、豊臣秀吉の高麗陣に参加し、住地により五嶋氏と改め、その養子玄雅以降は福江藩主として明治に及びました。ところで、玄雅の曾孫盛勝は明暦元年(1655)に襲封した時は11歳であったため、幕府は叔父の盛清を後見役とし、福江藩領から三千石を与え、富江に陣屋を構え、交代寄合として明治維新に至りました。 慶応四年(1868)、本藩福江藩主五島盛徳は王政復古による今後の警備体制強化の出費のため、富江領三千石を福江領に合併したい旨政府に願い出ました。富江領最後の領主は五島銑之丞盛明でしたが、まもなく福江藩の全五島支配と領地没収の代わりに蔵米三千石を賜るという沙汰を受けました。驚いた富江側は福江側と激しい対立と引き起こし、次第に一揆化の様相を帯びるに至りました。 政府は説得に努めましたが、なかなか順調には進まず、翌明治二年、政府は嘆願に基づいて調査を行い、その結果により裁断を下しました。それは富江領の内千石の復領を認めるというものでしたが、実は行政権を持たないもので、福江藩主の五島列島全島支配はほぼ成功しました。 同年九月、政府は領地争いに敗れた五島銑之丞に北海道後志国磯谷郡内尻別川(現寿都町)に支配地を与えるという沙汰書を出しています。政府は手にあまったものを北海道に移住させることで国内の平穏をはかろうとしたのでしょうが、銑之丞はその後四年八月の支配罷免まで、調査・移住の形跡はなく名目だけの分領地でした。 ちなみに当時北海道には五島銑之丞と同じく分藩運動に敗れた阿波蜂須賀藩の重臣稲田邦植や、戊辰戦争の敗者である仙台伊達家の重臣伊達邦成・伊達邦直・片倉邦憲・石川邦光、会津士族などが入植しています。 |