《有馬家》   |

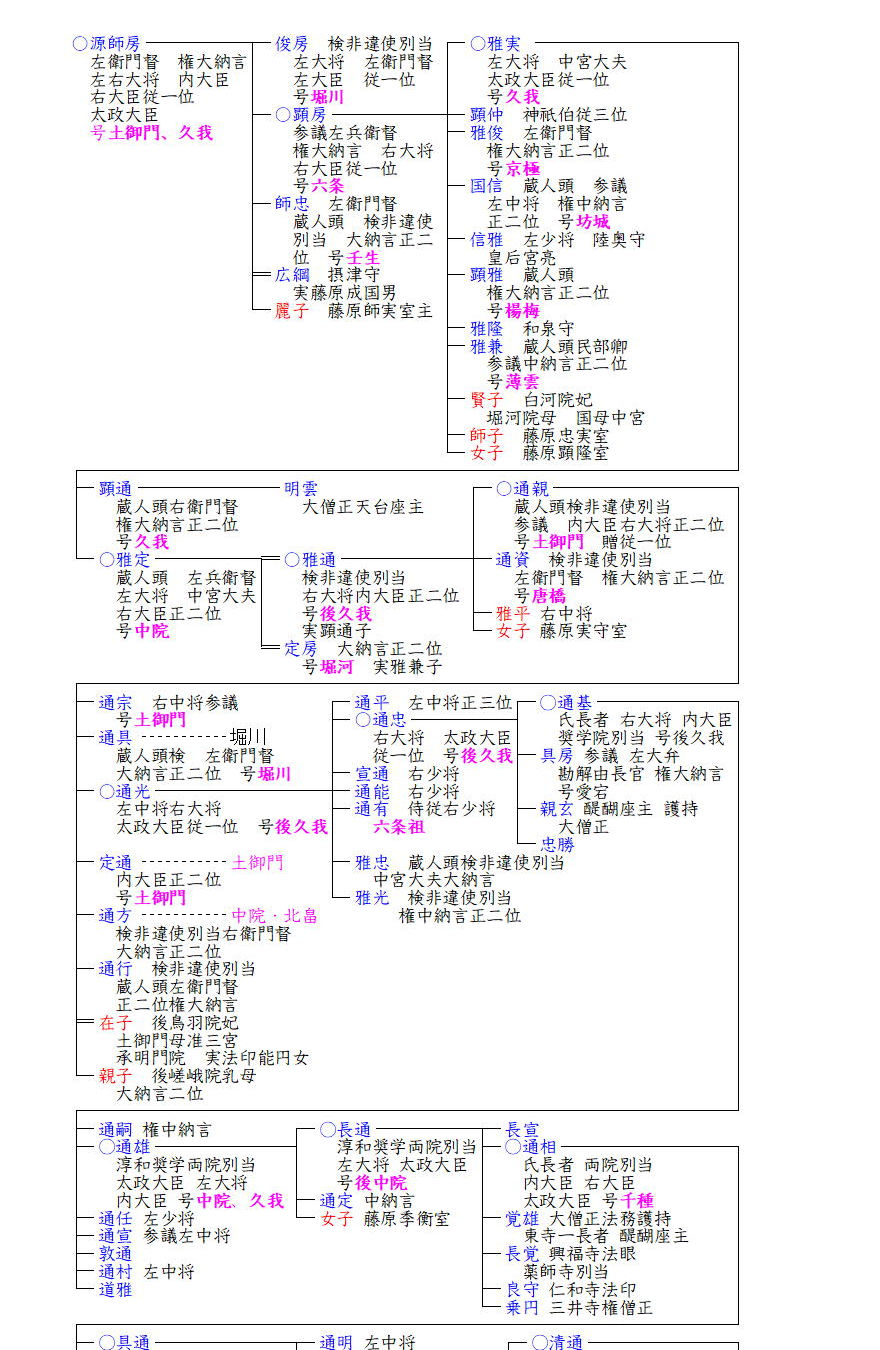

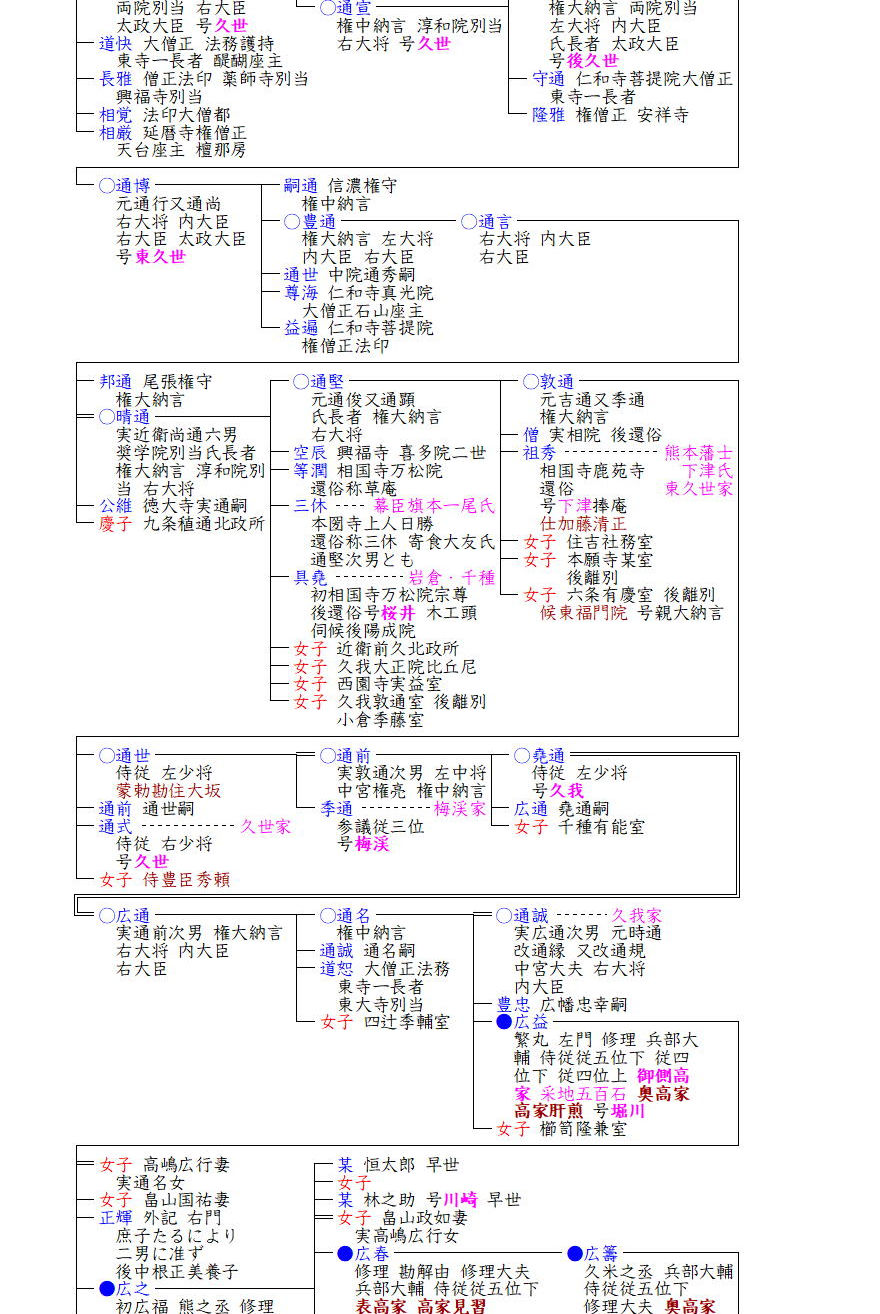

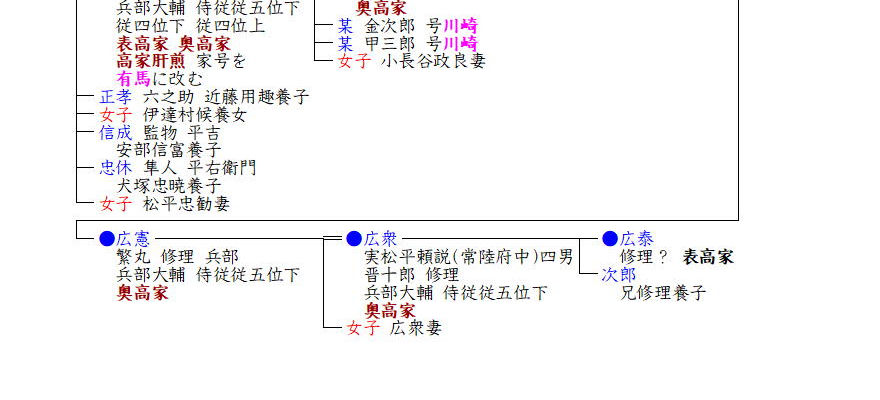

| 《32有馬家 500石》 有馬家は村上源氏嫡流久我家の分家となります。村上源氏は村上天皇の子具平親王の子の土御門右大臣師房を祖とする賜姓源氏の一つで、師房の姉隆姫女王が関白頼通室となっていたことにより頼通の猶子として養育され、13歳で元服して源朝臣姓を賜りその後累進して右大臣従一位まで昇進しました。師房の孫久我太政大臣雅実を家祖とし、久我の称は師房以来、京都の南西方の地久我に別荘を営みこれを伝領したことに由来しますが、久我の家号が定着したのは鎌倉前期、後久我太政大臣と称された通光以降のことです。 雅実は藤原氏以外で太政大臣に昇った最初ですが、雅実の祖母が藤原道長の娘尊子で藤原摂関家の血を引いてその庇護を受けていたこと、そして姉賢子が白河天皇の中宮となって堀河天皇の外戚となったことがその急速な昇進の力となりました。雅実の曾孫が後白河法皇、そして後鳥羽上皇の側近として辣腕を振るった土御門内大臣通親で、養女在子を後鳥羽天皇の後宮に入れ土御門天皇の外祖父となり、その権勢は他に並ぶ者なきという状況になりました。(ちなみに曹洞宗の開祖道元は通親の子といわれています。) その後久我家は、摂関家に次ぐ大臣・近衛大将に昇進する清華家となり、また源氏一の公卿が補される源氏長者、淳和奨学両院別当を兼ねる慣例により、久我家当主がこれらを独占するようになりました。ただし室町時代には足利将軍が淳和奨学両院別当に補されることが起き、江戸時代には源氏長者、淳和奨学両院別当は征夷大将軍と一体のものとして徳川将軍が補されるようになりました。戦国期には通言の嫡子邦通が25才の若さで頓死し、他家から初めて近衛尚通の六男晴通を養子に迎えました。 有馬家の祖広益は久我権中納言通名の子で、宝永7年(1710)六代将軍家宣に御目見得して堀川広益と名乗って御側高家となり、享保元年(1716)には奥高家となり、のちに高家肝煎も務めました。その子広之も奥高家となり、安永7(1778)には筑後久留米藩主有馬頼徸と祖が同じ(村上源氏赤松氏流)ということで、家号を有馬に改めました。その後、三代広春、四代広籌、五代広憲、六代広衆と奥高家を務め、維新を迎えました。 《はじめに戻る》 |