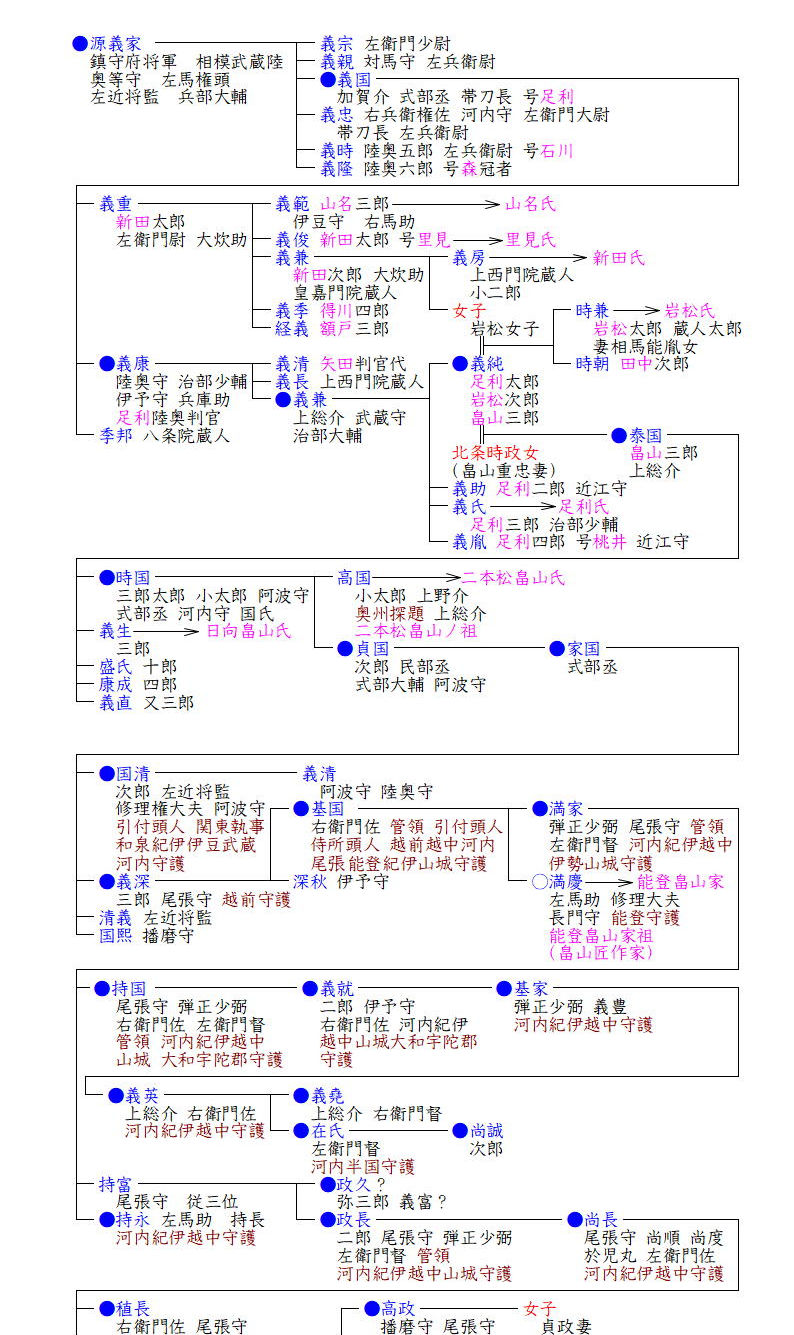

《畠山(管領家)家》   |

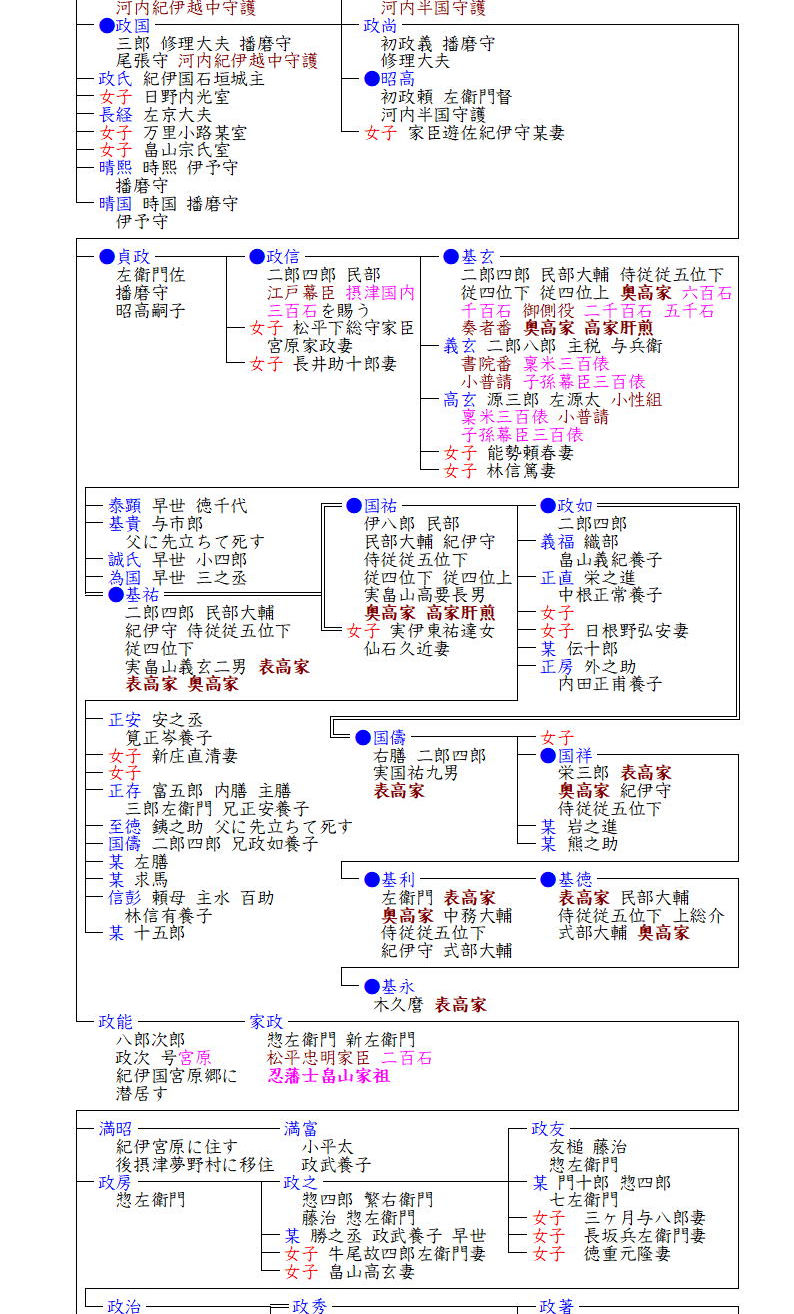

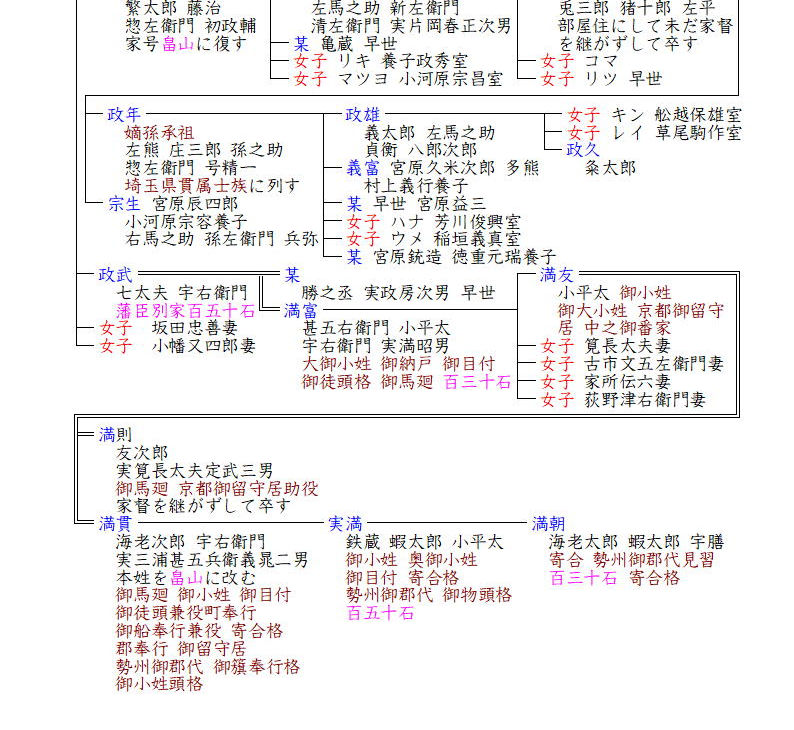

| 《15畠山家 5000石》 畠山家は9.上杉家、12.畠山家の本家で室町幕府の管領を務めた家の末裔です。 畠山家は足利義兼の長男義純から出ています。義純は北条政子・義時の妹であり畠山重忠の未亡人の婿として畠山氏の名跡を継ぎ「畠山三郎」と名乗りました。 畠山家を継いだ義純と妻北条氏との間に生まれた泰国、そして時国は足利本宗家からは一応独立した御家人としての地位を与えられていたようです。南北朝期には高国が足利軍の一翼を担い、その子国氏が奥州探題となり、子孫は二本松城主として戦国期に至ります。 高国流が奥州下向後は、弟貞国の孫・国清が惣領家となり、紀伊・和泉・河内など諸国の守護を務め、関東執事も務めますが、鎌倉公方・基氏の勘気を蒙って没落しました。国清の弟・義深(よしふか・よしみ)は兄が逐電した時に兄と別れ、後に京都の幕府に召し出され越前守護に補任され、その子基国は河内・紀伊・能登・越中等の守護となり、侍所頭人そして管領へと抜擢され、畠山氏は細川氏・斯波氏と並ぶ管領家へと昇格しました。 基国が没した時、嫡子満家は前将軍足利義満の怒りに触れ蟄居していたため、弟の満慶が家督を相続しましたが、翌年義満が没すると満慶は将軍義持に家督を辞退し、兄満家に譲ることを申し出認められました。満家は弟に感謝し、畠山家の守護分国の内能登一国を満慶に与え、能登畠山家が成立しました。満家の跡を継いだ持国は、永享13年(1441)将軍義教から結城合戦討伐を命ぜられたが拒否して没落し、畠山の家督は弟持永に与えられたが、のちに持国が家督に復帰し山城守護の座も得ました。 持国の実子義就は妾腹であったため、弟持富が後継に決まっていましたが、文安5年(1448)持国は義就を相続人としたため、畠山家の家臣団は義就派・持富派に分裂しました。持富の後はその子弥三郎(政久)、その弟の政長が義就と対立、のちの応仁文明の乱へとつながっていきました。政長が家督となっても義就は実力で山城・河内を抑え、義就死後の明応2年(1493)、将軍義材が河内出陣を行おうとしましたが、管領細川政元のクーデターを起こし、政長は敗死、その子尚順(なおのぶ)は紀伊に逃げ、義就の子基家(義豊)が家督に復しました。その後も両畠山家の内訌は戦国末期まで続き、義就の孫義英が政長の孫稙長に敗れ河内高屋城を失ってからは、義就系の畠山総州家は大和の一地方勢力と化し最後の当主尚誠の消息は不明です。 一方、政長系の畠山尾州家もその頃には重臣の遊佐氏の傀儡となっており、稙長の後、家臣遊佐氏・安見氏らによって当主はすげ替えられ、天正2年(1574)昭高が遊佐信教の謀反によって自殺すると畠山氏は没落し、昭高の甥貞政の子政信は徳川家に仕えて幕臣となりました。政信の子基玄(もとはる)の代に奥高家となり、以後、基祐・国祐・国祥・基利・基徳と奥高家となり、基玄・国祐は高家肝煎を務めました。また基玄の弟二人からは分家の旗本家を出し、貞政の弟政能の子孫は、徳川家康の外孫(長女亀姫の子)松平下総守忠明に仕え、忍藩士として維新を迎えました。 《はじめに戻る》 |