《由良(横瀬)家》  |

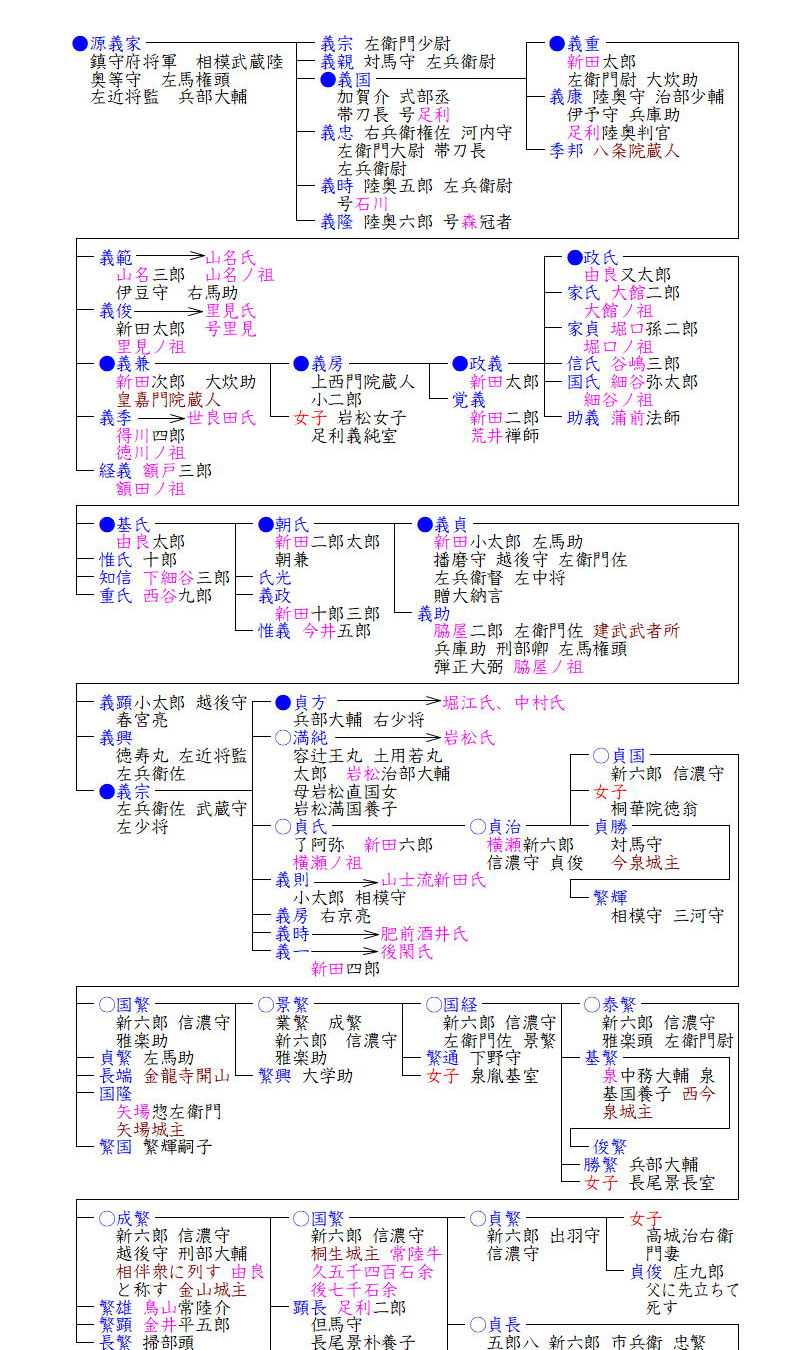

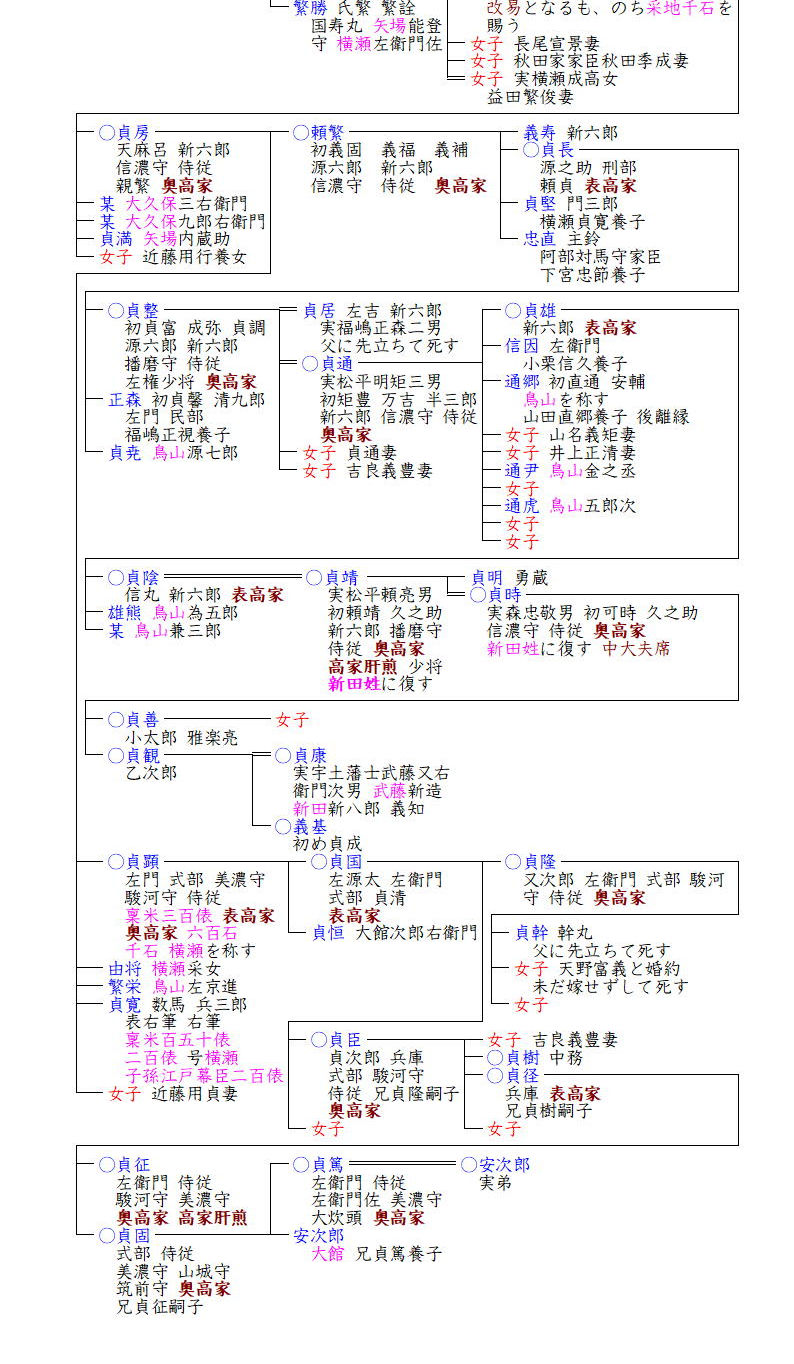

| 《14.由良家 3100石、19横瀬家 1000石》 由良・横瀬家は戦国期に上野国太田金山城に拠った戦国大名の末裔で、新田義貞の子孫を名乗っています。新田義貞死後家督を継いだ三男義宗は、父と同様足利勢との戦いに明け暮れ、各地を転戦し、最後は関東管領上杉憲顕軍に破れ、義宗は越後村松郷で戦死しました。 義宗の嫡男貞方も各地を転戦しましたが、破れて地下に潜伏し、鎌倉府に探知されて捕縛され、応永16(1409)年または翌17(1410)年斬死し、新田党の組織的な抵抗はこれをもって途絶えました。 貞方の弟貞氏は父義宗が討たれたとき、未だ幼少で、家臣の横瀬時清に養われ、のちその婿となって横瀬を称したと伝えられています。ただ、横瀬(由良)氏が新田氏の子孫というのは仮帽で、後に主家新田岩松家の威勢を越えた際に主家の家系を詐称したものと思われ、もともとは武蔵七党の小野姓猪俣党のようです。猪俣党の甘糟光忠の子惟忠が横瀬を号しました。 横瀬氏は、四代国繁の代には岩松家の執事としての位置を確立し、その後は主家・岩松氏をしのぐようになり、八代成繁の頃には主家に変わって金山城主を務めるようになり、先祖・新田政義が新田庄由良郷内に住んで由良を号したという家伝にもとづき、由良氏を称するようになりました。その後は、上杉氏、ついで後北条氏に属して、豊臣秀吉の小田原攻めの際にも、九代国繁とその実弟・長尾顕長は小田原城に籠城しました。しかし、秀吉の部将前田利家が上野国にはいると、国繁の母妙印尼は孫貞繁を連れて利家に会見し、秀吉から常陸牛久領5000石余(のち7000石余に加増)を与えられました。 その後、子貞繁が跡を継ぎ大坂の陣にも出陣します。しかし、元和7年に没した際に嗣子としていた弟貞長を正式に拝謁させていなかったため采地没収となり、改めて貞長に1000石を賜い、かろうじて家名断絶は免れました。そして子貞房の代の寛文5年(1665)に高家に列し、以後、貞房・頼繁・貞整・貞通・貞靖・貞時と奥高家を務め、貞靖は高家肝煎を務め、貞時の時に維新を迎えました。貞時は新田姓に復し、新政府の中大夫席に列せられましたが、明治4年(1871)他の旧高家衆・旧交代寄合の一部とともに士族となりました。明治維新後は、明治政府に新田義貞の嫡流であることを訴え、同じく新田氏嫡流を主張する岩松氏と対立しました。しかし、貞時・貞善・貞観(さだみ)と相次いで当主が亡くなった由良系新田氏は急速に衰退し、岩松系新田氏の新田俊純が華族に列せられ、男爵となりました。 また、その支流は貞房の子から分かれた2系統があり、横瀬を称して知行1000石で高家を務めた貞顕の系統と、200俵を与えられ旗本となった貞寛の系統が維新まで続きました。貞顕の横瀬家は、貞顕・貞隆・貞臣・貞征・貞固・貞篤が高家を務め、貞征は高家肝煎を務めました。 《はじめに戻る》 |