《日野家》    |

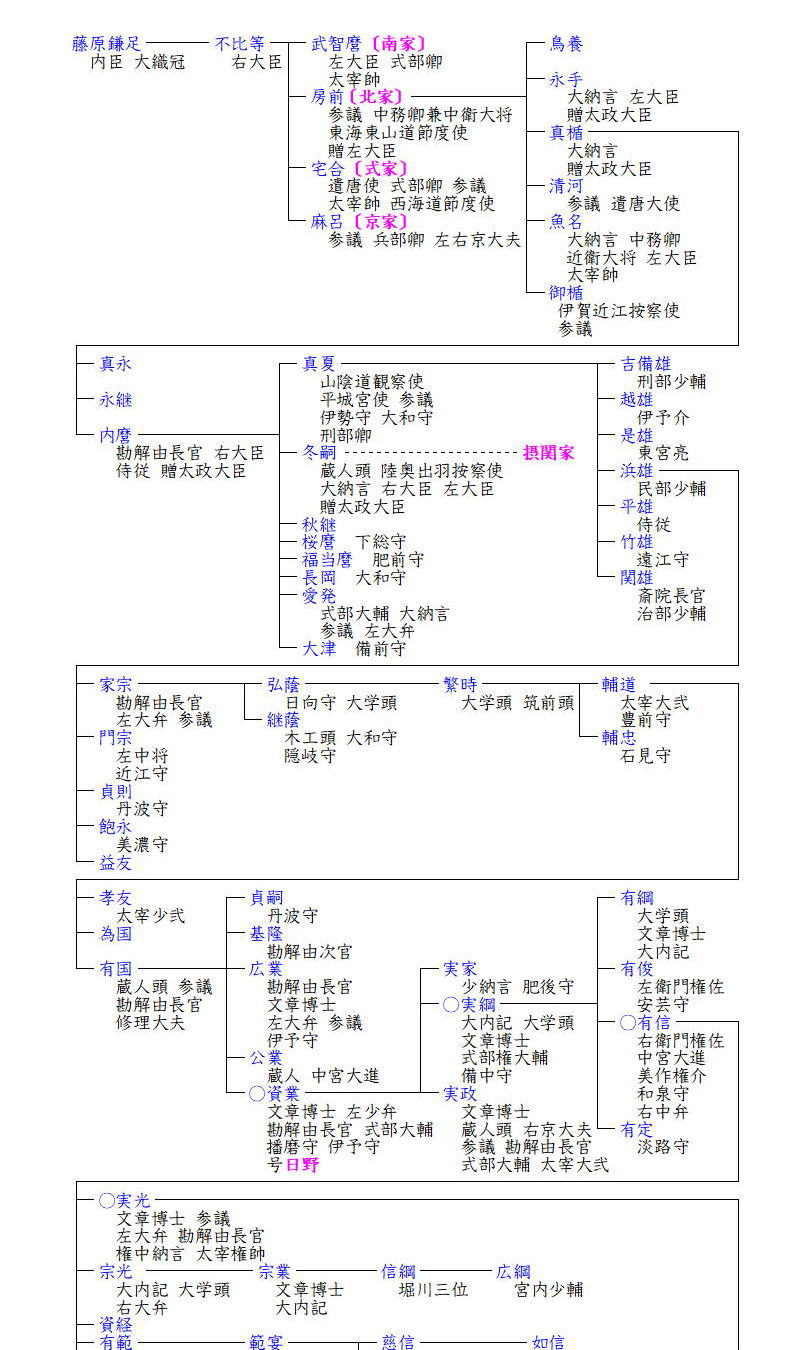

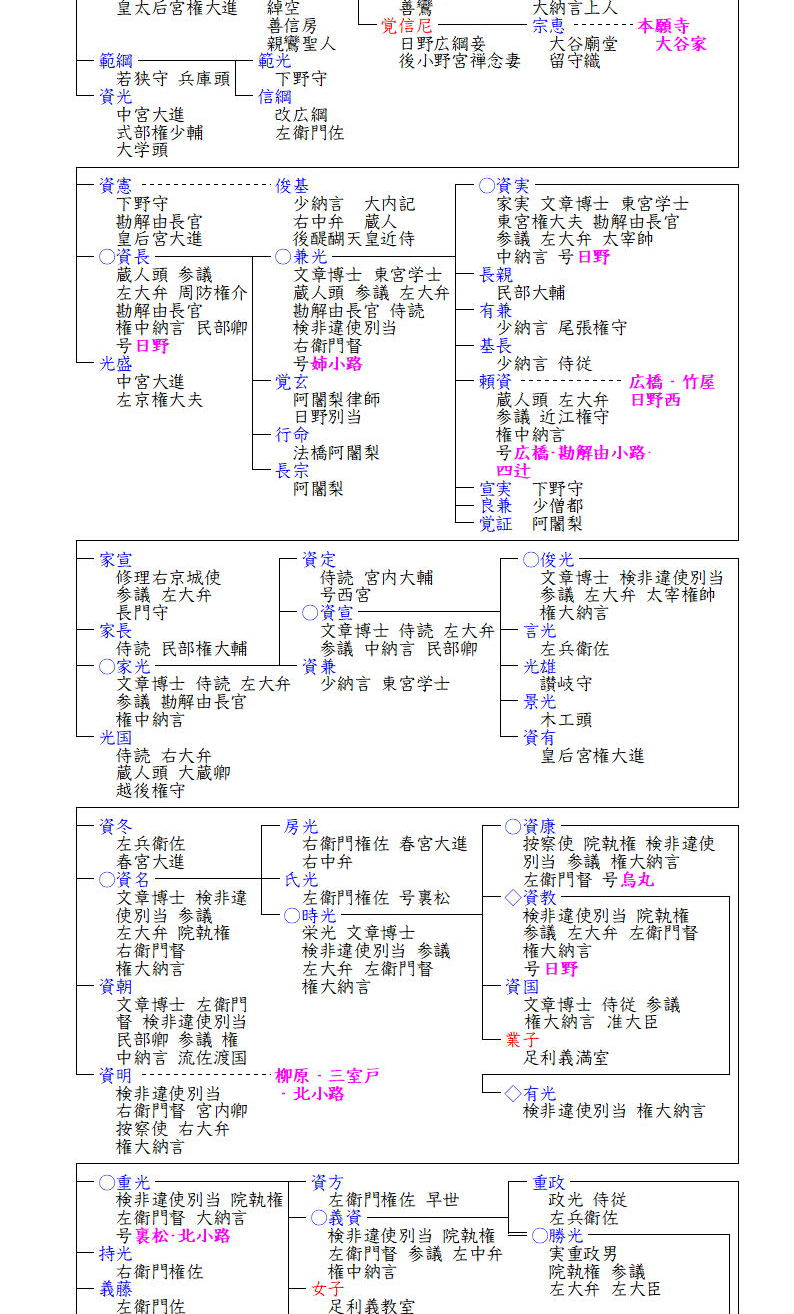

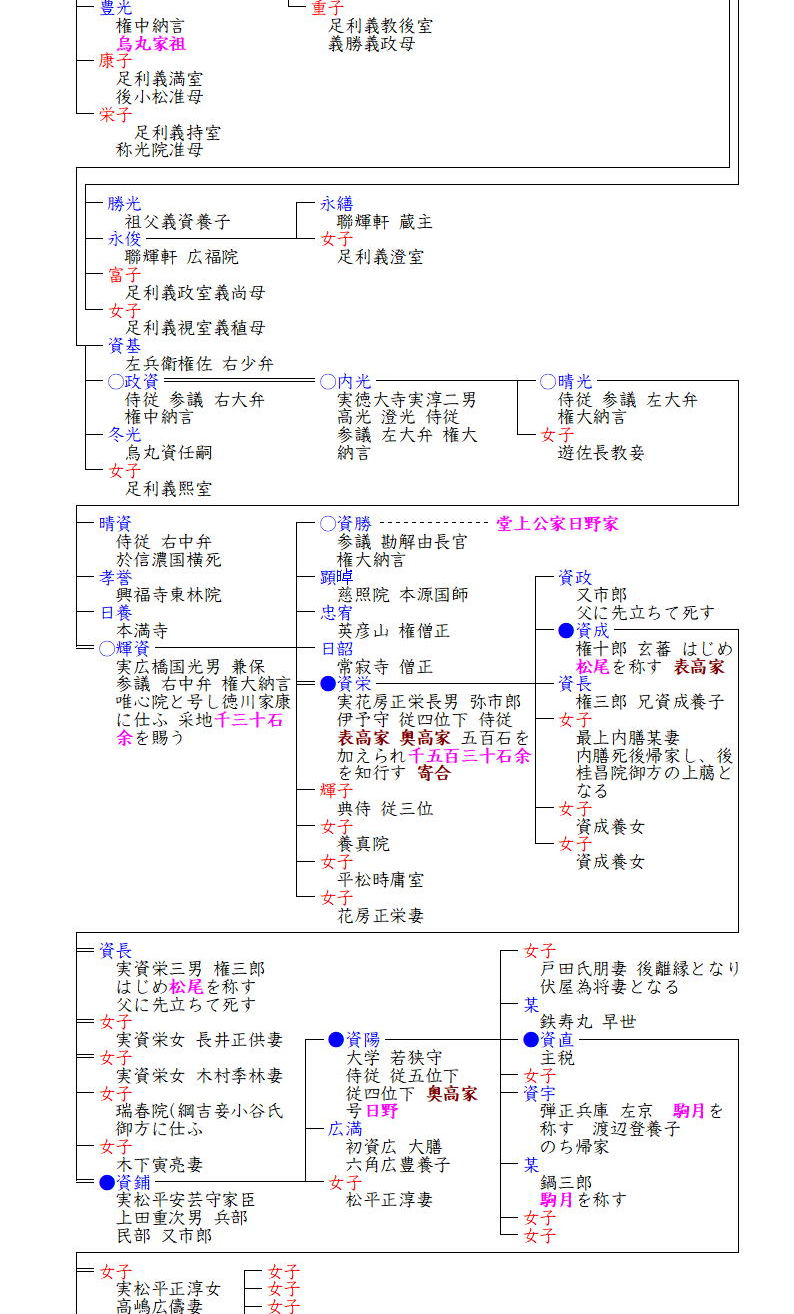

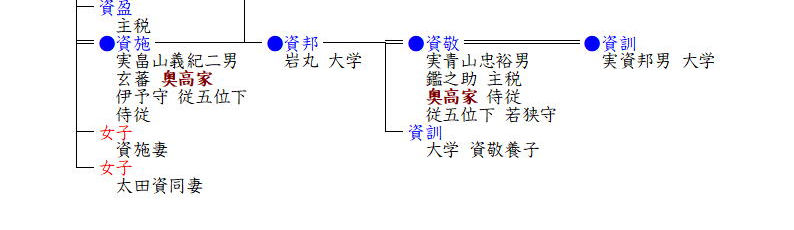

| 《8.日野家 1553石》 日野家は藤原北家の内麻呂の子・真夏に始まります。真夏の弟が蔵人頭から大臣へと出世していった冬嗣、その子が人臣初の摂政となった良房で、その後の藤原摂関家そして五摂家へとつながっていきます。一方、真夏の系統は中級貴族として続いていき、資業が山城国宇治郡日野(京都市伏見区日野)に法界寺薬師堂を建立したのが日野家の始まりとなります。 資業の曾孫・有範の子が浄土真宗の開祖となった親鸞で、彼の娘と同族・広綱の子孫が本願寺の門主となり現在の西本願寺・東本願寺の大谷家へとつながっていきます。(上記の系図では広綱が二か所に出ているが、宗光系は「別本本願寺系図」に、範綱系は「尊卑分脈」に拠る。) 日野家は儒道・和歌の家で、鎌倉時代は天皇の侍読、院の伝奏などをつとめ、鎌倉末期には、大覚寺統の庶流である後醍醐天皇の側近となった資朝や俊基を輩出しますが、資朝の兄資名の系統は持明院統(北朝)に仕え、そこから足利将軍家とのつながりを深め、三代将軍義満の御台所業子と康子にはじまり、四代義持の正室栄子、六代義教の正室重子、八代義政の正室富子など将軍の御台所を輩出し、繁栄を極めました。 室町初期に裏松・烏丸・日野の三家に分かれ、時光の二男資教が日野を号しましたが、その子有光は南朝の尊秀王とともに朝廷を襲撃し、やがて討たれ日野家は一旦断絶しました。その後裏松政光(重政)の子勝光(富子の兄)が日野家を継ぎ、妹富子が将軍義政の正室となって義尚を生むと、勝光も権勢を誇り、室町幕府の政策・人事にも関与し、本来の家格では昇進できない左大臣にまで昇りつめ「押大臣(おしのおとど)」と呼ばれました。勝光の後は政資が継ぎましたが早世し、政資の跡は徳大寺実淳の次男高光(のち澄光、内光と改名)が継ぎました。しかし彼の死後、家運はしだいに傾き、さらに内光の子息晴光の嗣子である晴資も下向していた駿河において父に先立って早世し、その後の晴光の死により日野家は、またもや断絶することとなりました。 しかし晴光の妻で晴資の母である春日局は13代将軍義輝の乳母であり、彼女の尽力により同じ日野流の広橋家から輝資を養子として迎え日野家は復活しました。輝資は出家し唯心院と号した後は徳川家康の側近となり采地1030石を賜りました。その後、堂上公家としての日野家は輝資の長男資勝が継ぎ、輝資の外孫で旗本花房正栄(旧宇喜多家家臣の花房正成三男)の長男である資栄(すけよし)が祖父の養子となり徳川家から与えられた1030石の領地を本家より分知され、旗本日野家が誕生しました。 資栄はのちに500石を加えられ1530石を知行し、3代将軍家光の代に表高家衆に列し、以後資栄・資陽・資施・資敬と奥高家を務めました。 《はじめに戻る》 |