《一色家》  |

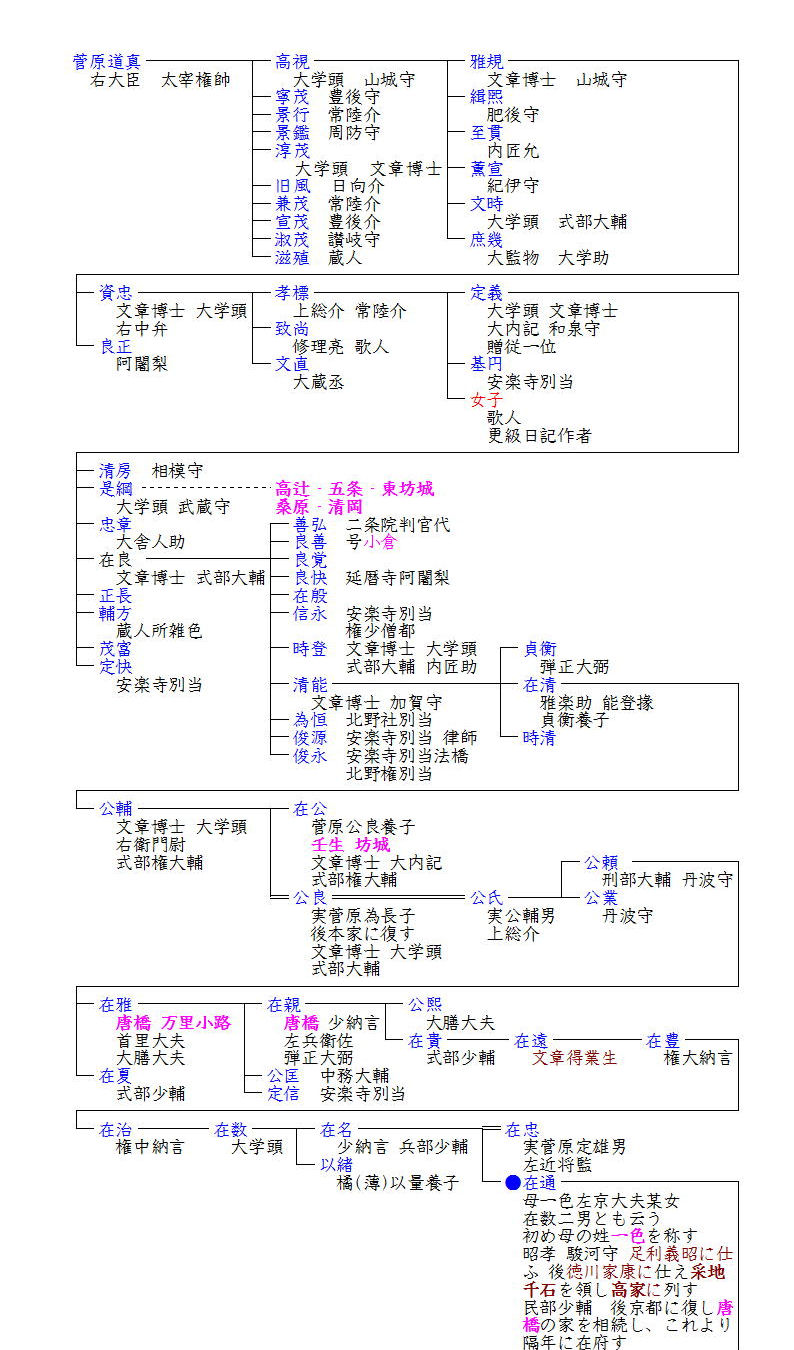

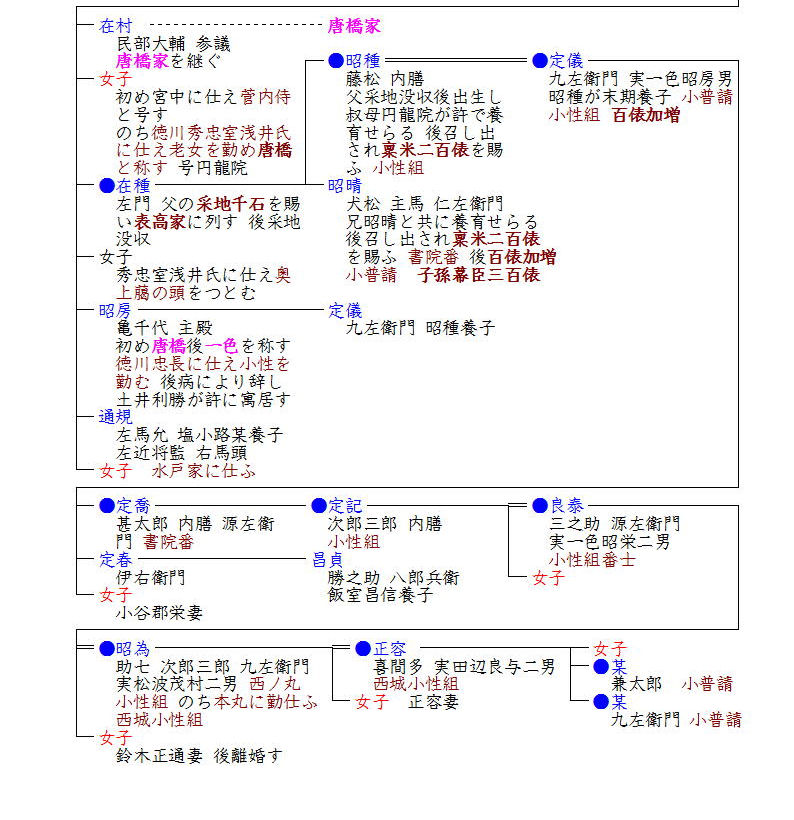

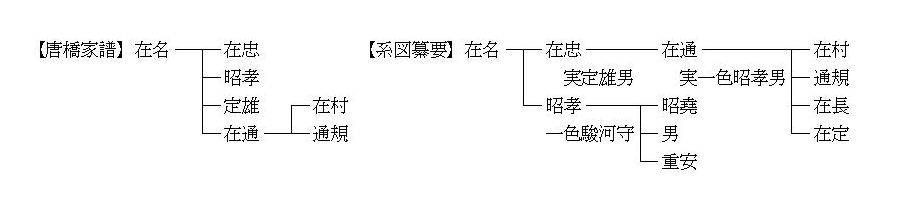

| 《3.一色家 1000石:一時高家のち300俵》 一色家は、その名字から足利の庶流かと思うかも知れませんが、こちらは公家の唐橋家の分かれです。唐橋家は菅原道真の末裔で、平安中後期の菅原在良を祖とします。(ただし唐橋を名乗るのは南北朝期の在雅から)唐橋家は菅原氏の嫡流と見なされ、氏長者を多数輩出していましたが、室町時代には摂家九条家の家司となり、室町中期の在数が九条家の経営についてのトラブルで殺害される事件が起こり、以後唐橋家は衰退し氏長者を出すことはなくなりました。 一色家は在数の孫在通を祖とします。在通の母は一色左京大夫の娘であったので、はじめ一色姓を名乗り、将軍足利義昭に仕えてその偏諱を賜り一色昭孝と称していました。のちに徳川家康に仕えて采地千石を賜り高家に列していましたが、のちに実家唐橋家を継いで唐橋在通を名乗り、以後隔年で在府したと『寛政重修諸家譜』にあります。 しかし、「唐橋家譜」では昭孝と在通は兄弟、『系図纂要』では父子になっており系譜関係に混乱が見られます。  これらの系図あるいは他の史料を見ると在名の子は昭孝と定雄で、定雄が早く死んだため定雄の子在忠が唐橋家を継ぎ、在忠が継嗣の無いまま死んだので、昭孝の子在通(在忠の従兄弟)が唐橋家を継いだとみるのが妥当かなと思われます。いずれにしても一色家の創立、そして唐橋家の相続についてははっきりしたことが分からないというのが、正直なところです。 いずれにしても高家一色家はその後在種に受け継がれたものの、元和4年(1618)に「こひ申さずして近國にゆきし事を咎められ」采地を没収され、一旦改易となります。その後生まれた在種の子・昭種と昭晴の兄弟は叔母の円龍院(二代将軍秀忠の正室浅井氏に仕えていた)のもとで育てられていましたが、慶安元年(1648)に許され兄弟共に稟米二百俵を賜り旗本に復帰しましたが、高家の格式は許されませんでした。以後は一般の旗本として幕末まで存続しました。 《はじめに戻る》 |