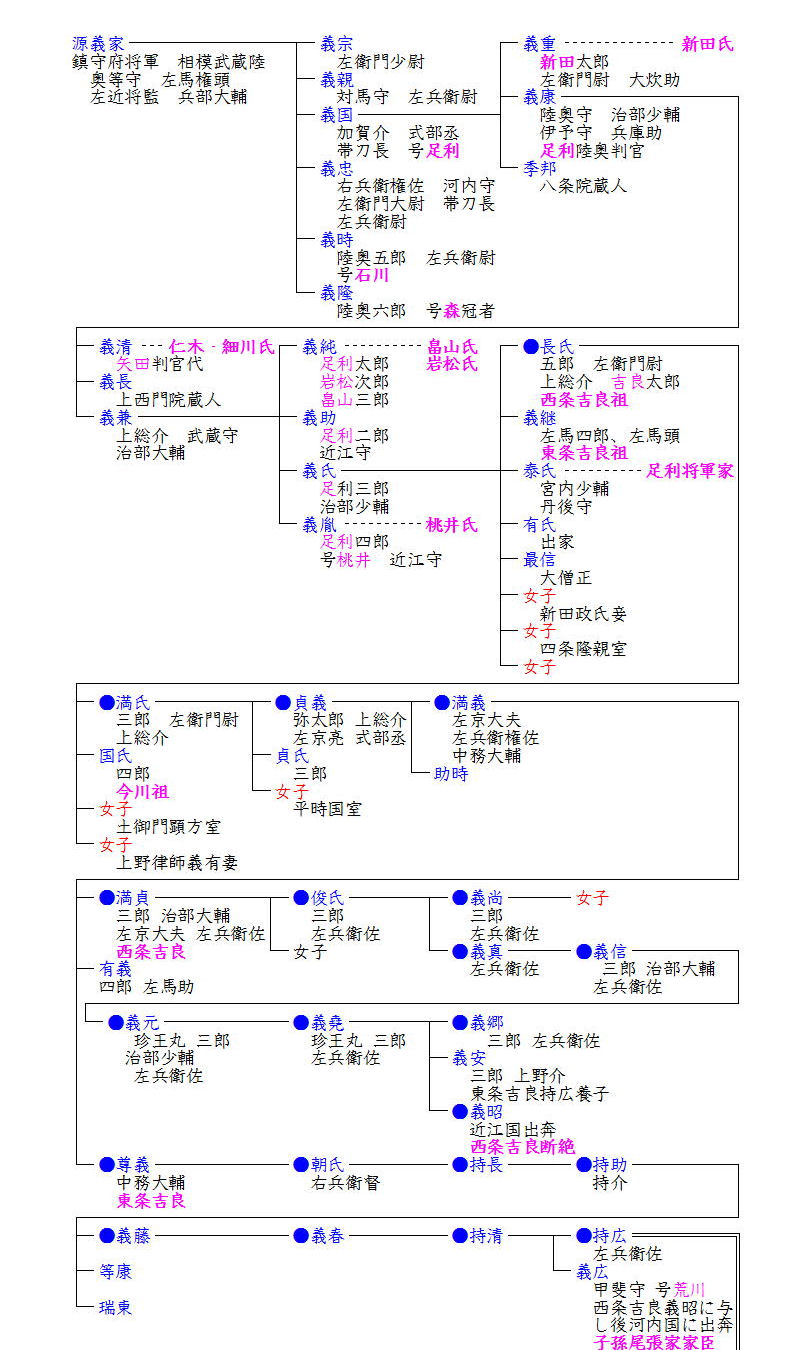

《吉良家》  |

| 《2.吉良家 4000石:断絶》 吉良家は大沢家に次いで高家を努めた家で、足利義氏の長子・長氏を祖とします。鎌倉幕府創設に功のあった足利義兼と北条時政の娘の間に生まれたのが義氏で、義氏自身も北条泰時の娘との間に嫡子・泰氏をもうけています。長氏は長氏でしたが、嫡出でないため別に一家を立て、三河国幡豆郡吉良荘の地頭職を譲与され、吉良氏を名乗ることになります。 承久の乱以後、足利義氏は三河国守護、額田・設楽二郡の地頭職、および吉良・碧海二荘の地頭職を給され、以後尊氏まで守護職を相伝しますが、その間に庶家が三河国内に広がり、吉良氏以外にも泰氏の子公深(一色氏)・義弁(上野氏)、泰氏の再従兄弟の実国(仁木氏)・義季(細川氏)を分出しました。 ただ足利氏一門の中でも、吉良氏と斯波氏(祖は泰氏の子家氏)の二家のみが足利一門の鎌倉御家人とされ幕府に出仕していました。なお長氏の次子・国氏は吉良荘内今川を分与されて今川氏の祖となり、吉良荘も西条と東条に二分され、西条は長氏が領し、東条は長氏の弟・義継が領したため、長氏の系統を西条吉良、義継の系統を東条吉良とも称しました。義継の子孫はのちに陸奥に移り奥州管領となりましたが、室町期には鎌倉府に出仕し武蔵世田谷・蒔田を領しました。これが11吉良氏(蒔田氏)です。 南北朝時代の動乱に際しては、吉良氏は宗家足利尊氏の有力武将として行動しました。建武の新政が始まり、尊氏の弟・直義が鎌倉に下向すると吉良満義も同行し、関東廂番頭人・引付方頭人を務めています。観応擾乱期も満義とその子・満貞は直義等の中心として活動し、文和元年(1352)直義が横死すると、南朝方に降る等紆余曲折の末、尊氏に帰参しています。満貞の不在中に弟・尊義が幕府の後援を得て東条領を横領して奥州に下向した義継の子孫貞家の跡を継ぐ形で東条吉良家(下吉良)が分立し、嫡流の満貞系は西条吉良家(上吉良)と称するようになりました。 庶流の尊義系東条吉良家はほぼ在国したようで、以後代を重ねて戦国末期を迎えました。一方、嫡流の満貞系西条吉良家は在京し、石橋氏・渋川氏とともに「御一家」として諸氏とは別格の扱いを受け、足利家当主が幼少の際に足利一族を代表する役割を臨時に担ったりすることがあったようですが、幕政上において目立った活動は見られません。応仁の乱では西条は東軍、東条は西軍に与したようですが、義堯(たか)の代からは西条家も三河に帰国し領国支配に専念しました。一方、東条家の持広は松平清康が勢力を拡大すると清康と縁戚関係を結び、清康の子・広忠(家康の父)が元服する際には「広」の一字を与えています。 その後、義堯の跡は嫡男の義郷が継ぎ、二男の義安は東条家の持広の養子となりましたが、義郷が程なく死去したため、義安が西条家に戻って家督を継ぎました。しかし東条家の持広が死去したため、弟の義昭に西条家を継がせ、義安が東条家を継ぎました。駿河の今川義元が尾張の織田を攻めた際に織田に協力した義安は今川軍に捕らえられ、西条吉良の義昭が東条家も継いで両吉良家は統一されました。義安は駿府で人質として暮らすことになり、同じく人質となっていた松平竹千代(後の徳川家康)と親しくなり、桶狭間で今川義元が討ち死にすると、ともに三河に帰りました。 一方、今川の後ろ盾を失った義昭は孤立して徳川家康に従うこととなりましたが、後に三河一向一揆に荷担して徳川と戦い、敗れて近江へ出奔し、義安が東条西条合わせて受け継ぐこととなりました。そして以後徳川家につかえることとなり、義安の孫・義弥(みつ)は本領吉良荘にて三千石の采地を賜い、慶長13年(1608)には従五位下侍従に叙され、慶長15年(1610)には将軍秀忠から朝廷への年頭の使者として上洛しています。この際大御所家康からの年頭の使者は大沢基宿が務めており、以後家康からの使者は大沢、秀忠からの使者は吉良がつとめるという分担がなされていくことになります。そして寛永年間になると基宿の子・基重、義弥の子・義冬がその職務を受け継いでいき、高家の職務が確立していくことになります。 義冬の後は、その子・義央(ひさ・なか)が高家の職を受け継ぎ、天和3年(1683)には大沢基恒・畠山義里とともに高家肝煎役に任ぜられました。そして元禄14年(1701)3月14日浅野内匠頭による刃傷事件が起こり、同15年(1702)12月14日浅野旧臣の討ち入りにより命を落とします。その頃は、孫(養子)の左兵衛義周(ちか)が家を継いでいましたので、討ち入りの際の「其処置よろしからざるを咎められて」吉良家は改易、信濃国高島の諏訪家に預けられ、宝永3年(1706)死去し三河吉良家は断絶となった。 吉良家には、義弥の弟定安・定堅を祖とする荒川家・一色家、そして義冬の弟弥清を祖とする岡山家、義央の弟義叔(すえ)・義孝を祖とする東条家という庶流がありました。岡山家と義孝の東条家は後に改易となりましたが、最も宗家に近い血筋である、義叔の東条家は五百石ながらもその後も存続し、三代義孚(ざね)からは旧姓吉良を名乗りました。しかし高家の格式を回復することはできず、一般の旗本として幕末まで続きました。 《はじめに戻る》 |